- +1

《我又听到了郊区的声音》:在缓慢中抵达精神黄金时代

我爱我不懂的事物,爱我不易透彻了解之物,爱阅读上的难点,并且爱对其不完全的克服。虽然晦涩令我徘徊,使我止步不前,沮丧,盲目,但是最终,它们使我趋向于透彻地了解世界的渴望。

晦涩之物,朦胧之物,教我趋向于世界的深处,使我享受思考之愉悦,永远向着不可征服出发,并且以此建立对世间万物的敬畏之情。

我祈望我的书能唤起阅读和收藏的渴望,使人亲切地意识到与更广泛的世界的内在联系,甚至在这个影像时代的某个缝隙里,令我们乐于看见自己有一个掩卷沉思的形象。

——孙甘露

《我又听到了郊区的声音:诗与思》为著名“先锋派”作家孙甘露的文艺评论和诗集,收录孙甘露历年创作的书评、艺评和诗歌。

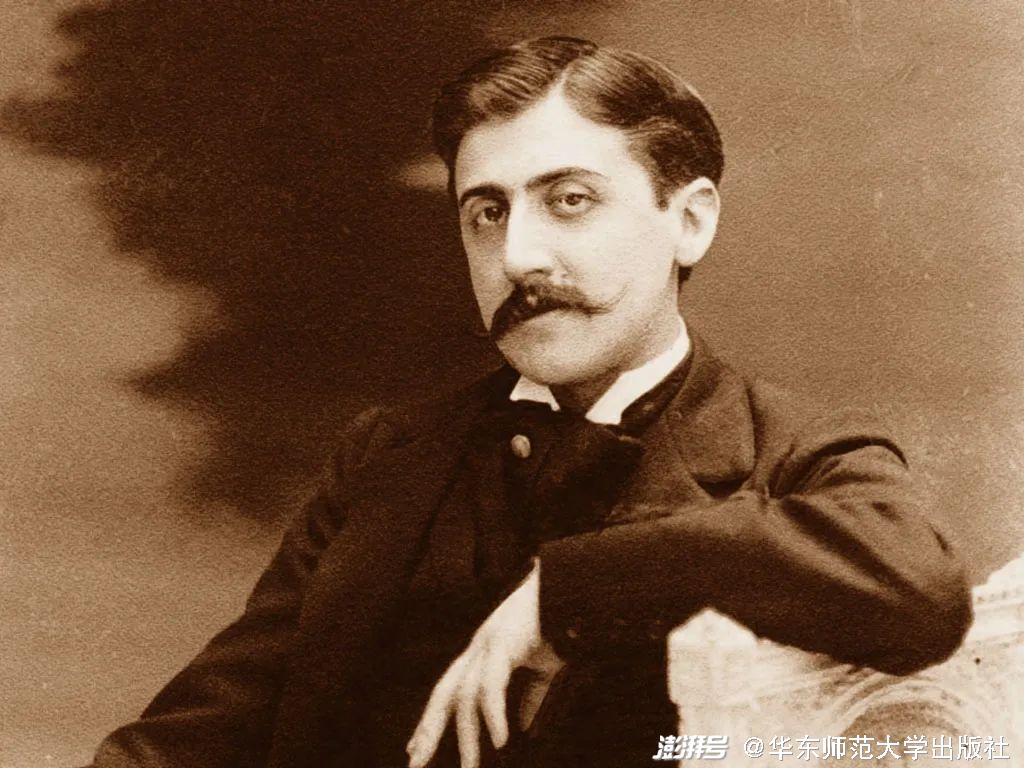

本书最大的特点是关注孙甘露上世纪八十年代以来的诗歌创作以及在书评、艺评中流露出的诗意气氛。他的语言是先锋的,也是诗化的,仿若梦境。在书中,他感怀逝去的阅读黄金时代,一次次为列夫·托尔斯泰、普鲁斯特、卡夫卡、塞林格、卡佛、奈保尔、埃科、昆德拉、张爱玲、木心等作家的语言所迷醉。这是作家与作家之间的灵魂对话,在靠近、碰撞与理解中寻觅阅读的初衷。同时,在艺术电影中追寻影像、音乐和文学的复调:安东尼奥尼、基耶斯洛夫斯基、安哲罗普洛斯、波兰斯基、陈英雄、李安、姜文……真实的生活是人们难以承受的,这多少也是秘密与谎言的存在意义,也是电影的存在意义。

他写道:我怀念写下这些文字的年代。那有力的双手,召唤着我的热情,那些工具,令丑陋的世界获得形态,使物质变成另一种物质,令不可能的事情发生。最终,使我走上求知之路。

(一)文艺评论

《一堵墙向另一堵墙说什么》

我一直想写一部书,来结束对过去岁月的回忆。但是,这一事情本身就是一次最严格、最丰富的回忆。我不愿做的正是我必须做的事情。这有点像亨利·詹姆斯的小说布满了循环描写和反复思想,它费力但是准确地指向我的意识深处。那时候,我,是一个普鲁斯特的模仿者——不是模仿他的哮喘和艺术,而是像他那样半躺着写作。我出没于内心的丛林和纯粹个人的经验世界,以艺术家的作品作为我的食粮,滋养我的怀疑和偏见。我试着接近我心目中的艺术真理,而不是像今天这样为竭力想直接说出它的名字的幻觉所控制。我以为我在思考生活,但是我的生活并没有因为我的思考而被深刻地体会到。

作为一名文学爱好者(这有多么悖时),我显然缺乏雄心大志。我所暗自迷恋的只是一些较小的、较次要的(这种划分令我自己也感到吃惊)作家和作品。我不愿意以体育馆歌会或者班级轮唱的公众方式颂扬那些令人目眩的大师,我从未看清过他们那光彩夺目的形象。我把这归咎于个人的能力而非流行的溢美之词的过于宏大和嘈杂。在今天,文学较之任何时候都更危险地沦为公益活动而远离真正的文学运动。在高扬个性和创见的聒噪声中,个人的感受已经濒临死灭,个人阅读似乎已遁土而去,二至三人的场合就弥漫着七种或十二种口号,人们激昂地各执一端或者温情地相互认同。户外街头四处荡漾着恶习式的侈读和点心式振奋人心的甜蜜意见,小说创作成了自我质询而批评则不失时机地成了拷问,文学内外的清算成了发展和衰败的共同标志,个人心机取代了想象空间。我疑惑地认为小说或者诗歌似乎不应再印刷成册由个人逐行阅读,让人站着躺着或者正襟危坐地领受,而应集会宣讲。

刚刚从病态的文学极权阴影中出走的作家不到十五年时间,又羞羞答答地写起了警世通言,人们比任何时候都更热衷于从观念水平上加入搜寻隐私的行列。加缪说得不错:人们读报和通奸,只干这两件事。生物行为再加上物理指南。罩上“良知”的面具,总之与心灵与每个人的心灵越来越远。

《重温卡夫卡》

我们在如此遥远的地方谈论卡夫卡,时间、空间和语言这三者的间隔都使我们强烈地体会到这位世界性作家曾经深入阐述的问题。

我们坐在这里的理由之一是,他的挚友多少违背了他的遗愿,如同他最终都归于解除的婚约,卡夫卡就自己的著作托付勃洛德的遗嘱,注定成为一纸被废弃的铭文。一个私人的、密友间的话题,变成了一个公众的、世界的话题。这是一出卡夫卡和叙事艺术的悲喜剧,恰好印证了卡夫卡以他的小说勾勒出的这个世界的基本关系,那就是它的怪诞和孤异。那个在布拉格街头晃动的身影,总是令我想起尚·克莱尔的名言:“乡土和孤异是我们通向普遍世界的唯一道路。”这大约是我们与卡夫卡彼此接近的仅有原因。

卡夫卡是那种定然要在我们的精神生活中留下印迹的作家。他对不祥事物的预感,他的脆弱,他的内省式、启示录式的作品,都使这个混乱的世界获得了一种惊人的表述。

卡夫卡几乎是永恒式地“想象着人类的本质”,他的著作是给这个世界预先拟就的一篇悼词——如果这个世界还有一个归宿的话。

毫无疑问,卡夫卡一度是我迷恋的中心,他的《城堡》《变形记》《审判》等作品,曾经陪伴我度过了许多时光。那些恍惚的、几乎是不被意识到的下午,在阅读中悄然流逝。那种微微产生的困倦之感,倒像是导向真实存在的一道绳索,一种审慎的、克制的、但又是无所不在的存在。

一般而言,我不太关心卡夫卡作品的象征性,我始终把他看作是一种个人的、将具体背景弱化了的藏匿性的写作,正因为如此,世界的要素及其残酷的真相反而被凸现出来。我们由于天性而省略了的东西,遵循的也许正是某种内在的旨意,真理因此而被披露。

(二)诗歌

01 我又听到了郊区的声音

中午时分

我在这屋内屋外逡巡

在这些稀疏的树木前面

是源源不断的日子

是户内户外的那些方言俚语

闲适逝去

室内室外满是我温和的气息

不知为什么

我的少年的记忆开始疼痛

种种情态种种心迹

在这田间无须细说与你

百里开外阒无人迹

我望着列车过后的路轨

刚才响过汽笛的阴沉沉的天空

和我手中这卷诗稿

不知我是否会再次从某处走向你

满嘴是风化的沙土

满眼是尘封的泪水

02 俄国风景

你选择了冬季和围巾

以及白色银色悠长无尽

你选择了湖水和晚钟

以及桦树枞树云霞染浸

你选择了浆果和沼泽

以及黑发金发飘飘洒洒

你选择了坡地和毛毯

以及少年老年情意绵绵

你选择了城墙和栅栏

以及风霜雨雪云泥之间

你选择了藤荫和游椅

以及抚摸亲吻冗长如眠

你选择了猎犬和雪橇

以及琴声歌声叹息如诉

你选择了边陲和木筏

以及镣铐叮当如斯亿年

你选择了图画和音乐

以及虚实相间真假不辨

你选择了信仰和游戏

以及困苦欣悦如梦一片

03 致

我知道每一个湿润的吻

我看见每一条唇线在颤动

我听说有几种云必须怀念

我听见树林沉浸黄昏的寂静中

我知道有几片枯叶夹在诗卷中

书本打开着 扉页朝着宁静的天空

我知道有几种水果在那幅画里

有几幅画在屋后的草丛中

我知道有几条街可以一走再走

有几句话却不能一说再说

我知道有几首歌可以一唱再唱

有几个秋天的树林不能一再经过

04 安魂曲

倾诉的季节过去很久了

我仍然在阅读一个人的生平

在他故乡的郊外人们编成了一部朝圣的词典

而我才刚刚发现他的非凡之处

会有许多日子来与我辞别

就像流水浮去那些落叶

就像一夜长谈隐入歌剧的片段和精致的天性

窗外的景色中满是天使的身影

我合上彼得·谢弗的书

合上酒精和那些夸张的笑声

对庸人的命运心安理得

《我又听到了郊区的声音:诗与思》

孙甘露

孙甘露,1959年7月出生于上海。出版作品有:孙甘露文选《呼吸》《忆秦娥》《上海流水》《我是少年酒坛子》《比缓慢更缓慢》等五种,随笔集《今日无事》,对话录《被折叠的时间》及《孙甘露散文选》等,作品有法、英、日、俄等译本。现居上海。

“先锋派”作家孙甘露文艺评论与诗集。

完整收录30余年阅读观影札记和诗歌创作。

在缓慢中抵达精神黄金时代。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司