- +1

日本人讲抗战 | 姬田光义:在日本揭露“三光”政策

1937年,我出生于神户周边的平民区。那里是海边的重工业区,居住着很多从日本各地来打工的穷人们,因此形成了类似于中国“农民工居住区”这样的区域。我的父母连小学都没能毕业,靠着做工人所赚的钱养活我的爷爷奶奶和我们五个孩子。

二战快结束的时候,我们受到了美军的空袭,我刚刚升入小学就不得不被强制疏散到其他地区。搬家之后,我进入第二所小学学习。这期间我们家粮食不够,奶奶因营养不良而日益虚弱,可我们没钱给她治病。奶奶就这样去世了。后来我们小学生又被疏散到了乡下,我又一次进入新的小学。

后来据母亲回忆,奶奶的死和我的疏散对于全家来说,也许是不幸中的万幸。因为我刚刚被疏散走,我家就因空袭被烧毁了。所幸父母和已经上了中学的三个哥哥逃了出来。如果还要照顾抱病在身的奶奶和还是小孩子的我,可能全家也都死在那场空袭里了。那场空袭之后,全家逃到了神户的郊外避难,我也被接到那里,并转入新的小学。之后,大哥被征入军队,二哥也被征入海军预备队离开了家。

直到战争结束,我们全家才得以回到神户,我也再一次转到了第五个小学。虽然两个哥哥平安从军队复员归来,我们全家得以开始安定的新生活,但是缺少粮食仍然是个问题。我们在饭里加进了海草和蚕豆壳等东西才能勉强填饱肚子。当然那时候的电、煤气、自来水也很缺乏,做饭只能靠烧柴,医疗设施也很不充分。现在回想起来,我到高中毕业之前似乎都没见过医生。

我亲身体验到战争的残酷,但那时候对于二战,只有作为受害者的认识,却没有作为加害者的意识。当时我并没有认识到那场战争给中国以及亚洲各国的人们带来了怎样的苦难。

您是日本在战后最早来中国了解这场战争、研究这场战争的学者。您为什么想要研究这一段历史?

在我进入大学学习中国史与日中关系史的过程中,我了解到了当时的日中关系并不正常。(译者注:1972年之前,日本不承认中华人民共和国,把台湾当作中国唯一的正统政权。)我的印象中,1960年日本国民反对修改《日美安保条约》的斗争具有划时代的意义。这是因为修改日美安保条约在把中国和前苏联置于假想敌国的冷战体制中,被定位为“封锁中国政策”的一部分。就像今天一样,日本被迫卷入美国战争的风险非常高。卷入战争的危机意识刺激了我们这样的学生。我意识到,并且坚信“如果不能与中国保持良好关系,那么日本的和平就难以实现”。于是,我就加入了促进日中邦交正常化的活动。

之后我升入研究生院继续学习,并于1965年夏天初次访问中国,参加的是“第一届学生参观团”。由于当时日中尚未建交,与日本外务省和法务省等机构之间的协调非常麻烦。刚好当时有“第一届日中青年友好访问团”,于是我们就作为这个团体的友团,共同前往中国。我们这两个团体在中国受到了十分热烈的欢迎。

我们被邀请进入了北京的人民大会堂,并接受了中国领导人的接见。当时站在毛主席身后的有,刘少奇、周恩来、邓小平、陈毅、康生、郭沫若等等,除了当时抱病在身的朱德和林彪,几乎所有的领导人都参加了当时的活动。我非常感动,因为他们可都是只有在书本上才能见到的人啊!我想这才是“中国革命”的样子。这时的感动,也促使我走向了“中国革命史”与“中国共产党史”的研究。

当时的中国人十分淳朴,而且我完全看不到他们对日本有特别的仇视和厌恶。这也使我深深的体会到了“应该把日本人民和军国主义者区分开”这句话的意义。但反过来看,这次经历也让我认识到过去的日本在侵略中国时所犯下的罪行之沉重。于是,我想在从事中国革命史研究的同时,也一定要研究抗日战争。

您曾与中国的老八路陈平合作研究“无人区”以及日本的“三光政策”,介绍一下这段经历吧!

1960年代由于种种条件所限,我并没能深入地了解到侵略与加害的实际情况。直到20多年之后,我有了南开大学做访问学者的机会。在天津,我见到了原来是八路军战士,后来一直从事抗日战争研究的陈平先生。据说他少年便参军,此后一直在长城南北一带的农村从事游击战。解放之后,他一边在唐山的党史工作室工作,一边研究自己曾战斗过的地方在当年是怎样被日军变为“无人区”的。我开始跟着他在这些地区进行实地考察,并第一次认识到了日本军队“三光政策”的残酷。

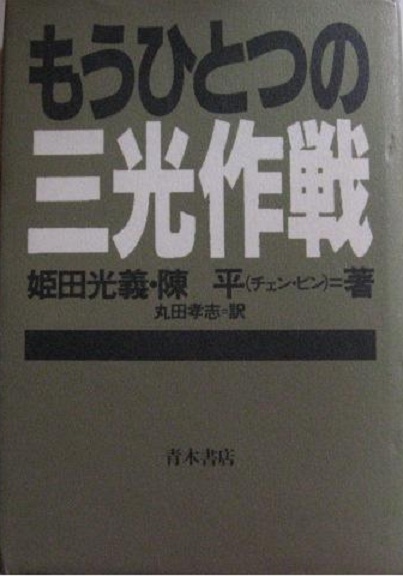

那时候,村子里的人们听说我是日本人,很明显地表现出了不欢迎和厌恶的态度。陈平先生这样对他们说道:“这个人虽然是日本人,但是却在调查日军侵略中国的实际情况,他希望让日本人也知道这些。所以请大家坦率地把当时的事实说出来吧!”他的这句话和当时的态度使我终生难忘。这之后他还讲过,“最近,有当年在这里实施过‘三光政策’的日本老人过来承认罪行,并深刻谢罪。我和他在战场上虽然是敌人,但现在都是为和平、为中日友好努力的战士。我从心底里为了和解和他握手。”想到这里,我的眼前就会浮现出陈平先生当时和蔼的笑容。作为这一系列调查的成果,我和他共同编写了《又一个三光作战》,并在日本顺利出版。

说起“三光作战”,就不得不提到中归联的旧战犯们(译者注:日本战败时,六十多万的日本俘虏被带到了西伯利亚,其中近千人于1950年作为战犯被遣送到中国,关押在抚顺战犯管理所中。在新中国政府宽大的战犯政策下,他们深刻认识到了自己在侵华战争中所犯下的罪行。并在获释回国之后,组成了‘中国归还者联络会’,简称“中归联”)。他们在日本通过披露其作为日军的亲身经历,向日本人揭露了“三光政策”的残酷。这在当时掀起轩然大波。(译者注:“中归联”战犯的半回忆写作成文,于1957年出版《三光》一书,作为揭露侵华日军罪行的纪实作品在日本社会上引起很大反响。)后来由于右翼的干预,这本书的原版没能再次出版,也是通过其他书店才得以继续发行。

日中两国之间虽然建交了,但是侵略和加害的历史似乎被忘却了。1982年,否定侵略与加害的“教科书问题”在中国以及亚洲各国的强烈反对中得以修正。1995年村山内阁成立,设立了日中历史研究中心,希望能够推进正确的日中关系史研究。然而之后的历届内阁却开始参拜靖国神社,采取了在否认过去历史的基础之上否定和平宪法的做法,以及有损日中友好的政策。

在编写《证言--南京大屠杀》(1984年)与“三光”相关著作(1990年、1995年)的过程中,我开始了与“中归联”的交流。作为历史学者,我开始反思为什么这些人并未广为人知,而且在学界也很少被提到。我的作品曾被《正论》等右翼杂志所攻击,但是与“中归联”的各位以及他们的作品所受到的攻击相比,这根本不值一提。对于虽然受到各种攻击和质疑,却几十年如一日的进行证言活动的“中归联”的成员们,我感到由衷的佩服。(译者注:“中归联”虽然因成员年事渐高而于2002年解散,但部分成员仍在抱病在身的情况下坚持战争证言活动。译者曾于2012年在北海道札幌市、2013年在神奈川县川崎市现场参加原“中归联”成员大河原孝一和稻叶绩的证言活动。)

近些年,青年学者为了能够顺利就业,不得不争取在学术杂志上发表大量的论文。如果论文中出现“侵略与加害”,很可能受到负面评价。因此,研究这些问题的学者变得越来越少。在“秘密保护法”和修改和平宪法成为政界主流的今天,学术的自由和大学的独立性正在受到侵犯,学者们也不得不站出来进行反对。从我参与的各个组织来看,有保护和平宪法反对“秘密保护法”和反对“承认集团自卫权”的运动、反击对“从军慰安妇”研究第一人吉见义明诽谤攻击的诉讼、争取对“平顶山事件”被害者谢罪并补偿的诉讼、反对修改教科书的运动、上演与“南京大屠杀”相关电影的运动(为了让更多日本人了解历史的真相)等等……年轻一代的学者和市民们也在积极地参加这些活动。而这些活动都是与批判“修改和平宪法”的活动紧密相连的。

您近年一直热心于中日友好的民间活动,对日本战犯有一定的了解。从您了解的情况看,日本战犯在中国、苏联接受过战俘改造,回到日本后,日本社会怎么看待他们,他们又怎么看待这段历史?

以我为代表的“抚顺奇迹继承会”和“再生的大地合唱团”也是追求民间和平与日中友好的团体。(译者注:“中归联”解散之后,社会各界有识之士于2002年成立了“抚顺奇迹继承会”,旨在继承“中归联”的活动。2011年,以抚顺战犯管理所的战犯改造为题材的合唱组曲“再生的大地”创作完成,以此为契机组建了“再生的大地合唱团”。)这些团体活动的主旨在于让日本人了解到战争的惨烈、侵略的残酷以及和平的可贵。也希望更多的中国人知道,中国的宽大政策曾经让日本的战犯们完成了“从鬼到人”的转变。然而,这一历史事实在日中两国尚未被充分认识。

旧战犯们回到日本后,在冷战环境下被贴上了“被中共洗脑的共产主义分子”的标签,在就业等各个方面遭到歧视,并受到了警察的监视。证言活动和著作的出版也受到了干扰和破坏。支持着他们承受着这些压力并最终坚持下来的是,他们从心底要回报中国人的宽恕。

仅仅是被日本人诽谤攻击不算什么。最让他们困扰的是中国的“文化大革命”。那时,对日本战犯采取宽大政策被认为是错误的。所以,战犯管理所的工作人员们受到了空前的质疑,一些干部甚至受到了红卫兵的批斗。战犯们所深深信赖的中国由于文化大革命陷入混乱,在日本国内的日中友好运动也由于“是否应该支持文革”的问题而分裂了。当然,中国归还者联络会在那时也分裂了。在这基础上,为人所敬爱的战犯管理所的干部们被下放,使得中国归还者联络会的各位更陷入了双重的苦恼。

所幸随着1981年文革结束,原战犯管理所的工作人员们被平反,战犯管理所与“中归联”之间的交流也恢复了。“中归联”也又一次统一了。我一直把“中归联”的这段历史称为“又一个‘抚顺奇迹’”。“统一”说起来虽简单,但是除“中归联”之外的其他组织却都没能做到。我本人为此所感动,才在后来担任了“中归联”后继组织的会长。

您怎么看当下日本的“反中情绪”与中国的“反日情绪”?

2012年9月18日,北京日本驻华大使馆前,民众抗议日本“购买钓鱼岛”。 CFP 图

没能根本地教授侵略和加害的历史事实,以及由媒体和政治家对历史事实的否认所造成的历史认识恶化,使得当今的日本弥漫着“反中情绪”。另一方面,中国的“反日情绪”则是对日本这种情况的尖锐批判甚至过激反应。“厌恶”是可以转化为“仇视”的。如果这样相互仇视,日中双方都会陷入“民族主义”和“国粹主义”高涨的恶性循环。如果不能阻止这样的恶性循环,日中间的友好关系难以实现。

我曾经参观过以沈阳“九一八纪念馆”、北京“抗日战争纪念馆”、南京“大屠杀遇难同胞纪念馆”、哈尔滨“731部队遗址纪念馆”等各地的抗战纪念馆与烈士纪念碑。这些都是将基于历史事实的记忆从国家层面予以明确化的尝试,是中国历史教育的一部分,也是历史认识的鲜明表达。我认为这是无可厚非的。今年7月1日中国开始在网上公布的“抚顺战犯证言”,作为以传达历史事实为目的的做法也可以理解。总体说来,这些做法作为对中国内部的教育方式的同时,也可以促使日本人反省过去并认罪。但是,实际的效果到底如何呢?

我个人认为,如果不能通过日本人自身的历史教育来改善历史认识,那么在参拜靖国神社等活动能公然进行的政治社会情况下,中国方面略显高调的做法,可能会使日本右翼(国粹主义者)更为肆无忌惮。历史反动的潮流可能会借着这一势头壮大。

在日本,日本人亲手建造的纪念设施有很多,借此对抗日战争中牺牲的中国人谢罪。我们所经营的“NPO中归联和平纪念馆”也是其中之一。比较遗憾的是,这些都是个人、特定组织或地方自治体所做的小规模设施,与中国那样的国家规模设施比起来不值一提。虽然我们在日本也是少数派,但我们也想让中国的人们知道:作为民间活动组织,我们也存在着,并努力与历史反动的潮流抗争。在中国,也有“抚顺战犯管理所”这样的能够证明日本人反省和谢罪的证据。真的希望,这段历史和继承了“抚顺奇迹”的人们能够广为人知。在日中两国间国家层面的友好关系暂时难以实现的现状下,民间活动虽只是“星星之火”但却蕴藏“燎原之势”,能成为维持并发展友好关系的基础。

“七七事变”纪念日时,我最担心的就是“七七事变”的重现,即一声枪响引发全面战争的爆发。当然,“七七事变”的责任很明显是在日本一方,因为它侵略了中国。但是,我们从历史的教训中学习到的不只是“谁先开了枪”,在我们眼前,或许小小的契机就会引发重大灾难。这可能就是国民的感情从相互厌恶演变为相互仇视的负面联动。如果不仇视对方,就做不到杀戮。因此想开战的政治家们一定会扩散仇视对方的教育与宣传。

所幸的是,就算日方的“反中情绪”持续蔓延,认识到“日中关系很重要”的人在舆论调查中占到了八成以上,因此阻止“反中情绪”演变为战争的民间活动正日益高涨。反对修改放弃战争的“和平宪法”以及把日本变为“战争之国”的政治动向的民众正日渐增加。这一阶段非常重要的就是,防止负面情绪引起的恶性循环。也正是在这种时刻,我们才更应该让“抚顺奇迹”这样的历史记忆复苏。

作者:

姬田光义,1937年10月2日生于日本神户。毕业于东京教育大学文学部东洋史学博士课程。曾任日本国际问题研究所研究员,后赴日本中央大学任教。2008年3月退休。现为日本中央大学名誉教授,兼任“抚顺奇迹继承会”会长、“再生的大地-抚顺战犯管理所”合唱团团长,积极参与推进中日友好的民间活动。

译者:

贾玉龙,大阪大学人间科学研究科人类学博士生,主要研究与战后中日和解有关的民间运动。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司