- +1

天朝君臣〡日本人来了

就在明治政府拿朝鲜毫无法之时,借道中国解决交际朝鲜一事的机会来了。在这件事情上,日本人搭了美国的顺风船。

美国“洋扰”朝鲜

1871年,美国驻华公使镂斐迪(Frederick F. Low),决定前往朝鲜调查1866年夏在朝鲜发生的“谢尔曼将军”号(the General Sherman)事件。“谢尔曼将军”号是一艘从天津出发的美国商船,在朝鲜平壤大同江遭焚毁,船员也被朝鲜政府处决。镂斐迪希望能够同朝鲜打打交道,商定处理船只遇险之时抚恤船员的事宜。启程前,镂斐迪写信给美国国务卿汇报说“朝鲜是一个切实的独立国”,因为中国并不干涉朝鲜的政府决策等等。同时,他希望总理衙门能够传递一封信给朝鲜国王,转告美方的良好意图。

总理衙门回复说:中国和外藩的交往,是有严格的成例的,这种转信外藩属国的事,均归礼部衙门管辖,总理衙门并不能管。但是,在镂斐迪和他的驻京西方公使同行的眼里,礼部并不是中国的外交部,总理衙门才是,所以他仍旧三天两头地跑到总理衙门来辩论。最后,总理衙门拗他不过,建议礼部送了封信给朝鲜,但礼部也特别声明此系权宜之计,下不为例。

从这里我们可以看到一个现象:中国表面上的外交部,并不负责对朝鲜事务,真正负责中朝联络的其实是礼部这个传统的完全体制化的机构。而外国外交官按照他们理解的外交法则,纷纷跑去跟中国的外交部辩论朝鲜问题,实在是缘木求鱼。

事实上,直到1895年中朝宗藩关系完结为止,总理衙门从未获得同朝鲜直接沟通的外交权力,礼部和新设立的北洋大臣有这种权力,但他们在绝大部分涉朝外事上,却又需要仰仗总理衙门这个外交部来做斡旋或者决断。结果,中国的外交部很难做事,礼部和北洋大臣也不容易,三者几乎都悬在半空,靠着固有体制内的渠道来沟通。中朝之间的问题因而变得更为纷繁芜杂。

镂斐迪从北京的反应中,得出了一个至关重要的结论:朝鲜是一个完全独立的国家。1871年5月,他率美军抵达江华岛,开展了一次小规模的军事行动,但因为没有国务院的进一步行动的训令,很快又撤回了中国。

事后,朝鲜国王在给北京的汇报中说并未同美国方面发生实质接触,强调了“人臣无外交”的古训,同时希望皇帝下旨,不要让这些“洋夷”再去朝鲜叨扰。朝鲜称这次美国来犯为“辛未洋扰”,借机强化了法国远征之后的外交保守政策。

镂斐迪回到北京后,进一步希望总理衙门能为美朝交际转圜,但总理衙门一直强调中国并不干涉朝鲜事务。镂斐迪大为光火,最后总结说:“中朝这种自明代以来就建立起来的关系实在是有名无实的。”恭亲王对此说法极为不快,写了一份长长的照会,逐条批驳了镂斐迪的说法,但并未折服这位倔强的美国公使。

副岛种臣访华

同在1871年这一年的9月,明治政府派遣颇具威望的伊达宗城来华,同直隶总督兼北洋大臣李鸿章在天津签订了《中日修好条规》。这个条约是日本方面提出来要签的,其目的在于同中国建立外交上的正式联系,同时商定海关税等等以便开展商贸往来,因此这是一个对等的也是平等的条约,日本并没有获得甚么在华的特权。须知当时的日本,对清国尚称敬畏,并不敢像甲午之后那般的肆意妄为。这也提醒我们,晚清中国曾和很多国家签订过条约,但并非所有的都是不平等的。

中日条约的第一条的后半句话说:“两国所属邦土,亦各以礼相待,不可稍有侵越,俾获永久安全。”这本来不过是说不要互相蚕食领土,当时双方觉得甚妥,并未料想日后会成为双方围绕朝鲜发生争论的焦点之一。

1871年对中国而言实在不太平。这一年的年底,一条琉球小船漂至台湾南部牡丹社,部分船员被当地住民即所谓“生蕃”所杀害。当时正值日本谋求设藩于琉球而行吞并之际,因而迅即以琉球乃其国土为由,同清政府展开交涉。天津《中日修好条规》的正式换约,恰为这种交涉提供了一个绝佳的机会。

1873年2月,日本政府任命外务卿副岛种臣为特命全权大使,赴华换约,饬其就“生蕃”问题同清政府交涉清楚,同时查明中国是否认明台湾全岛系其所属。副岛种臣本人是征韩论的支持者,所以这次赴华对他而言是个为朝鲜问题探路的大好时机。副岛的使华,在中日朝鲜问题交涉上,具有承上启下的关键作用。

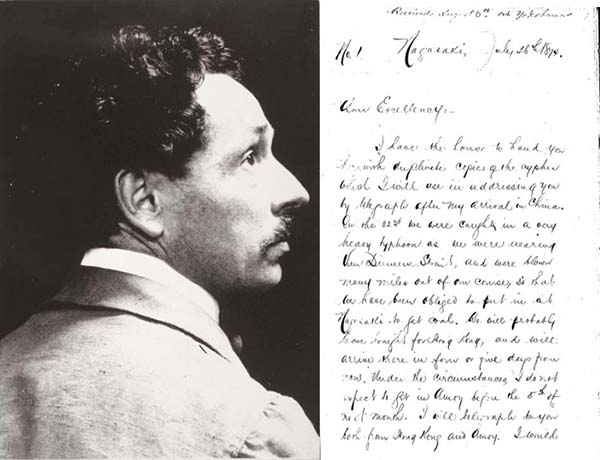

1873年3月底,副岛一行由横滨出发,其随员中包括外务顾问李仙得(Charles Le Gendre,又译“李让礼”)。李仙得是美籍法国人,在美国内战中骁勇善战,九死一生以准将衔荣退之后,自1866年7月起担任美国驻厦门领事。

1867年美国商船“罗妹号”(the Rover)在台湾南部“生蕃”地区遇到袭击之后,李仙得与闽浙以及台湾的清朝官员往来交涉,最终亲赴台湾“生蕃”地区进行交涉,积累了丰富的外交经验。在交涉中,台湾镇总兵刘明灯和兵备道吴大廷曾照会李仙得,说过“生番并非华民”以及“该生番乃王化不及之区”等话。李仙得对此说法颇为警觉,警告中国官员说,此等否认中国管辖权的做法可能会导致他国“占及台湾辖地”等严重后果。

可惜,天朝的很多官员素不知晓外界事情,也不明白西洋人到底在说些什么,他们的世界里是没有国际法的,所以没人在意李仙得的警示。讵料,李仙得的这种观察,很快为四处延揽欧美人才的日本政府所用。

1872年10月,李仙得在途径横滨返回美国述职时,恰逢日本因琉球船员事件计划出兵讨伐台湾“生蕃”。美国驻日公使德隆(Charles E. De Long),认为日本此举有利于美国,遂把熟悉台湾情形的李仙得引荐给了外务卿副岛种臣。外务省聘用的国际法特别顾问美国人斯密(E. Peshine Smith),也一同参加了副岛和李仙得的会面。

很快,李仙得正式辞去厦门领事职务,接受日本外务省聘用。随后,他凭借丰富的台湾经验及对国际法的了解,对日本处理台湾“蕃地事务”的一系列政策的形成,特别是协助日本政府否定清政府对台湾“生蕃”地区享有管辖权,以及建议日本政府谋划吞并“生蕃”地区,发挥了至关重要的教导作用。在很大程度上,李仙得被招入日本外务省麾下,是日本立足于欧美国际法的角度,开始在实践层面对以中国为中心的宗藩体系,采取不同以往的外交政策的滥觞。李仙得的受雇于日本政府,对中国政府而言,本身便是一场莫大的悲剧。

日美合流

1873年4月底,副岛使团抵达天津,引起当地人的围观,因为这是日本人第一次身着欧式服装出现在中国,且有西洋人随行。李鸿章在同副岛正式就1871年的条约换约后,举行了一场会谈,首次提及朝鲜问题。副岛表示,日本仍在遣使朝鲜做打开外交大门的努力,并不想武力侵凌朝鲜。李鸿章以告诫说日本如果胁迫朝鲜,就与刚刚换约的中日条约不合了。这为日后两国就朝鲜属国地位的激烈辩论埋下了伏笔。

抵达北京后,副岛以觐见同治皇帝一事为具体事由,同俄、英、法、美、德等国驻华公使进行了广泛接触。西方驻扎北京的都是公使级别的代表,并非大使,而副岛是以大使身份来的,所以一时在驻华外交官中成了级别最高的人。他此行赶上了清朝的一件大事,即同治皇帝决定接见外国公使,这是令各国公使喜出望外的好事。

欧美公使自第二次鸦片战争之后,开始陆续进驻北京,这也是大清历史上从来没有发生过的,因为之前来使均系“贡使”,且事毕即旋,不得驻扎京师,但二次鸦片战争改变了这一规矩,这些公使在天子脚下的首善之区安营扎寨,不走了。当然,朝鲜的贡使,虽然年年来京,但依旧不允许驻扎京师。

西方公使屡次要求觐见皇帝,这本是一种外交礼仪上的必须程序,因为在公使们看来,必须觐见中国的国家元首。但清廷一再以天子年幼为由搪塞,不愿让同治帝接见公使。到了1873年初,同治亲政,英、法、俄、美、德等五国公使再次要求觐见,这回清廷实在没有理由不办了,只好开始讨论觐见仪节。副岛抵达北京的时候,正赶上大家在讨论礼仪的问题。

副岛利用这个讨论礼仪的机会,以这些欧美国家的对华政策为坐标,校正刚刚起步的明治日本对华外交步骤。英国公使威妥玛(Thomas Wade)在和副岛谈话之后,认为副岛“十分想从中国获取一个保证说朝鲜是一个独立的王国,即独立于中国,也就是说,不管什么发生在朝鲜头上,均与中国人无关”。对于日本的动机,威妥玛这位大英帝国的外交老手洞烛十分,断定日本要对朝鲜实行炮舰外交,而副岛也很快直言不讳地承认了对朝鲜先礼后兵的想法。

与此同时,副岛刻意同美国公使镂斐迪积极接触,向后者坦言要弄清清政府到底能否为朝鲜的行为背负国际责任。而这一点,也将成为清政府此后直到甲午战争爆发之前,都无法向国际社会阐明的一个问题。

当时的琉球问题也是由此模棱两可导致的,在清政府无法阐述清楚与琉球的宗藩关系之时,日本已付诸吞并琉球之实,正如镂斐迪所说的那样:“日本已经正式并切实地吞并了琉球王国,副岛对此没有什么好对中国人说的。他说,琉球群岛现系日本帝国之一部,无论中国还是其他国家,都无权质问日本对之前的琉球王国享有全面的管辖权。”随后几年,清政府同日本展开了琉球问题的交涉,但出手之时已落后于日本的外交步伐,故有心救琉,无力回天。

在与镂斐迪的一次谈话中,副岛特意问及1871年的美朝交涉故事。镂斐迪将总理衙门当年给他的一份文件拿给副岛看。该信函系1871年3月28日,总理衙门抱着“关切属国之道”的心态,经由礼部将镂斐迪致朝鲜国王的书信转发给朝鲜之后,特意发函告诉镂斐迪此系一时权宜之计,日后不能再为美方代递书信。

总理衙门在信中再次强调说:“朝鲜虽系属国,一切政教禁令,皆由该国主持,中国向不过问。”据此,镂斐迪曾在当年致美国国务卿的报告中,认定朝鲜是一个享有“完全独立”的国家。而副岛种臣也恰恰是从这一信函以及和镂斐迪的会谈中,认定了朝鲜在“清国主权之外”。

副岛的这一结论,就国际法而言,所关甚重。通过这次日美会晤,日本在否定清政府所声称的朝鲜系中国属国的外交政策上,开启了与美国等西方国家的政策合流的闸口。嗣后日本的政策,开始朝着否定中国对朝鲜的权威以及肯定朝鲜是一个完全的独立国这一方向发展。

当时,有关各国公使觐见同治帝的礼节仍旧悬而未决,同总理衙门的有关台湾“生蕃”的谈判也进展不大,东京皇宫又逢祝融之灾,因此副岛种臣召集左右商议办法,决定提前回国,任命柳原前光为代理全权大使,留在北京继续谈判。在这次会议上,副岛给了柳原一个秘密使命,就是向中方打探朝鲜地位问题。

那么,柳原前光是一个什么人呢?他曾是明治政府派出的最早赴华进行缔约谈判的外交官,于1870年秋以外务权大丞的身份,带领权少丞花房义质,以及书记官郑永宁,赴天津同三口通商大臣成林以及直隶总督李鸿章等进行缔约谈判。当时,在离开东京前往中国之前,柳原写了一个“朝鲜论稿”呈送给德高望重的岩仓具视,开门见山地指出征服朝鲜“实为保全皇国之基础,将来经略进取万国之基本。”

柳原这样一位野心勃勃的外交官,在接受副岛的临时任命之后,于1873年6月21日到总理衙门,同毛昶熙、董恂等人进行了会晤。柳原在讨论台湾“生蕃”问题之外,自然少不了问朝鲜到底是不是中国的属国。毛昶熙等人回答他说,所谓“属国”,不过是“循守旧例,存册封、贡献之典而已”。柳原又问,朝鲜和其他国家的“和战权利”,中国是否“绝无干预之事”。毛昶熙等人予以首肯。这样的回答,正中柳原和副岛种臣的下怀。这是中日就朝鲜问题争论的一个开端。

在觐见礼仪之争得到解决之后的6月29日,同治皇帝在中南海紫光阁,以西礼召见了副岛以及欧美五国公使。具有讽刺意味的是,紫光阁也是清帝接见朝鲜、越南等外藩属国来使的主要地方之一,所以清廷选择在此处召见各国公使,也不是没有深意的。既然是天朝,多少总需要些体面,而这种体面总是可以通过很多细微之处得以保全的。

在觐见程序上,清廷因为日本系“同文之国”,而且副岛身份是大使,所以允许副岛先一班单独觐见。但中国这种一厢情愿地抱着同文之国的心境给予日本方面以高规格待遇的做法,并不能改变两国在外交路数上的分道扬镳。很快,中日两国围绕朝鲜问题,展开了一场疾风骤雨式的大辩论,提前20年便埋下了甲午之战的种子。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司