- +1

汪晖:历史上的失踪者——“二二八”事件中的台共党人

1993年年末,在多年查访之后,蓝博洲终于来到嘉义新港通往云林北港的公路旁一处荒芜的墓地。这里埋葬着两位死于国民党白色恐怖的共产党人和他们留在人间后来却自己结束生命的孩子。几十年来,没有外人寻访这处荒坟,即便墓中人的亲人也并不真正了解他们的生平事迹。如果没有作者长达十多年的调查、寻访和研究,除了留在白色恐怖时期的官方档案中的名字,他们或将永远沉没于黑暗之中。读完全书,我才明白了作者沉重的慨叹:“这座寻常的坟墓竟然埋葬着一段不为人知的传奇而悲壮的台湾近现代史,以及被黑暗的历史侵夺的一家三口的悲剧”。

《台共党人的悲歌》(以下简称《悲歌》)一书以实证资料和当事人口述为据,勾勒了1947年“二二八”事件及其后“五○年代白色恐怖”中台共党人的悲壮故事。作者通过这个被埋葬的“现代史”的发掘,向读者提出了一个问题:如果这的确是一段深埋地下的、被遗忘了的“台湾近现代史”,那么,在半个多世纪中,通过取消了这段历史而形成的台湾近现代史到底是什么史,或又能是什么样的史呢?

抗拒遗忘

蓝博洲是苗栗客家人,1979年考入辅仁大学法文系。这一年中美建交,岛内政治生态丕变,中国大陆也正处于另一场巨变的开端。1981年,在担任辅大草原文学社社长期间,蓝博洲邀请杨逵、陈映真等乡土文学作家来学校演讲。杨、陈都是台湾戒严时期白色恐怖的政治受难人、非党的左翼人士。陈映真是1977年4月至1978年1月间发生的、受到国民党政权压制的“乡土文学论战”的主要参与者,而杨逵则是在乡土文学论战中被挖掘的、具有乡土性的左翼抗日作家。与此同时,蓝博洲也偷偷阅读鲁迅和中国左翼文学作品。通过地下流通的吴浊流的自传体长篇小说《无花果》,他也接触到长期不能言说的“二二八”历史。正是经由这一摸索过程,蓝博洲开始用文学方式探索台湾现代史,踏上了重建台湾现代史与中国革命之历史联系的道路。他毕业于法文系,却与现代主义、后现代主义的潮流岔道而行,将自己置于二十世纪中国的左翼现实主义传统之中。

这些作品以1947年“二二八”事件及之后的“五〇年代白色恐怖”为背景,试图通过被遗忘的历史的回溯向酝酿着巨变和激烈历史/政治争议的台湾社会发问。侯孝贤的电影《悲情城市》中留下了《幌马车之歌》的影子,而《好男好女》就是根据这部作品改编。即便如此,在新的潮流中,蓝博洲的作品遭受更多的可能是漠视、拒斥和有意识的遗忘。

蓝博洲的写作以报告文学(台湾学者称为“报导文学”)和历史调查为主要形式,诉诸最基本的历史事实和历史人物的思想情感。这一以“信史”的形式展开的叙述是论辩性的,它同时针对了蓝绿两个阵营的主导叙述,即“台独”叙述与国民党的正统叙述及其变体。对于前者,他的立场是反对殖民统治的被压迫民族的解放运动,对于后者,他的立场是反对白色恐怖和专制统治的大众民主的左翼运动。

通过漫长的调查,在他的笔下,日据时代台湾民众和革命者争取民族解放的斗争、战后台湾民众和革命者反对国民党暴虐统治的斗争、“五〇年代白色恐怖”时期左翼进步人士的奋斗和牺牲,渐渐以具体可感、清晰真实的方式呈现于读者的面前。他勾稽其间的连续与变化,又将这些连续与变化置于与中国革命及建国运动的关系之中,展开了一幅生生不息、广阔深厚的历史画卷。

历史写作的对抗

这幅画卷的形成与二十世纪九十年代台湾政治的巨变是同步的,或者说,作者正是以此介入这场蓝绿主导的、围绕历史观而展开的战争。在这场历史观战争中,国民党处于守势,攫取了党外运动领导权的民进党则处于攻势。在“由台湾人民自己决定自己的命运”的口号之下,新台湾史写作以省略和扭曲的叙述策略,遮蔽台湾左翼传统的历史脉络及其对民主运动的历史贡献,重构台湾的悲情。这一扭曲的历史脉络对于台湾的新社会运动,尤其是新生代对于两岸关系的历史观点和思想情感产生了难以估量的影响。新的台湾史叙述是一个包含若干层次但并不复杂的叙述:最表层的部分是将台湾历史无差别地视为殖民史,将民进党上台前的台湾政权一概视为外来政权,并依次排列出西班牙、荷兰、郑成功、清朝、日本和中华民国的殖民地序列。

以这一“外来政权史”为框架,新的台湾史叙述又对这一历史序列的内部关系进行重组:首先,通过抬高日本殖民统治(以及荷兰殖民统治)的“文明程度”或“现代化水平”,将近代帝国主义对中国的入侵置于现代与传统、文明与愚昧的对立之中,塑造殖民地台湾对于中国大陆的优越感;其次,通过日本殖民统治与“二二八”事件的对比,实际上为“皇民化”开脱(即在对比的意义上将其合理化),进而将对日本殖民主义的“怀旧”组织到“台独”(也即区分于中国大陆,而与日本、美国主导的秩序相调和)的氛围之中;第三,尽管存在少数对中国革命和革命中国持同情和理解态度的人,但用美式自由主义包装冷战与后冷战的台湾政治结构,贬低中华人民共和国,切断台湾社会与中国革命的历史连带,却是台湾史叙述的主流。在台湾,以“共产主义”和“威权”概念指称中国大陆,并以此掩盖冷战时代的台湾与美国帝国主义统治的宗主-殖民关系,是贯穿各主流派别政治修辞的共同语汇。

将台湾建构为“中国的他者”的客观力量与其说是台湾岛内的政治运动,毋宁说是两个形态不同的统治秩序,即“二战”结束前的日本殖民主义统治和“二战”结束后,尤其是朝鲜战争爆发后形成的美国主导下的内战冷战体制。1954年签订的“《美中共同防御条约》”,与美日、美菲协防条约性质一致,旨在以武力遏制中国、以条约规范台湾行为(如不允许主动进攻大陆)、以联防形式阻止共产主义渗透,最终造成了台澎主权未定的格局。1979年中美建交后,美国单方面颁布《与台湾关系法》,以国内法形式替代“《美中共同防御条约》”,以维持两岸对立和分隔的既定格局。“台湾人的命运由台湾人来决定”这一口号本来包含着反抗帝国主义殖民统治的内涵,但当这一口号被转换为针对中国大陆的独立运动时,其含义恰好与两种帝国主义殖民统治造成的分隔局面相互呼应,从而以自治或独立的名义巩固了这一统治。

由于不得不借助于“中华民国”这个政治外壳,“台独”运动和“独台”政治一直在“中华民国到台湾”、“中华民国在台湾”和“中华民国是台湾”等说法之间闪烁其词。换句话说,当代语境中的所谓“台湾主体性”与现代台湾为摆脱台湾殖民性(对于日本殖民统治而言的后殖民性和对于美国帝国主义支配而言的新殖民性)而进行的艰苦卓绝的斗争非但没有历史的联系,而且更是以割断或扭曲这一联系为前提的,或者说是以台湾在美国冷战体制中的战略地位的转变为契机,通过承认“双战”构造造成的地缘政治格局为前提的。如果台湾的自我定位是从冷战地缘政治格局中的“中国的他者”衍生而来,那么,用不同的方式、在不同程度上将日本殖民统治和美国主导的霸权性区域体制合理化,就是这一新的自我定位的必要步骤。

正由于此,二十世纪九十年代达到高潮的“台独”新历史观必须以“遗忘”蓝博洲所探寻的那段地底的历史为前提。这是蓝绿对立中的共识。从1895年《马关条约》至1945年日本战败,台湾经历了50年日本殖民统治。2000年,台湾第一次政党轮替后,民进党为了从法理上和道德上肯定日本殖民统治与台湾自主地位的连续性,不惜将日本殖民统治时期修订为“日治”时期,并作为教科书的标准用法加以推广,由此引发了台湾史研究中的“日治”时期与“日据”时期的命名之争。

从日本殖民统治的角度说,“日据”时期的台湾史可以分为三个时期,即1895年的乙未战争至1915年的西来庵事件的第一时期,大致与残酷镇压台湾民众抵抗运动的武官总督时期相重叠;1915年西来庵事件(第一时期最后一次汉人的武力抵抗)至1937年日本侵华战争全面爆发的第二时期,大致与日本从大正民主时期迈向法西斯军国主义时期相重叠,在这一时期,日本对台湾的统治政策被概括为对台实行同化政策的所谓“内地延长主义”;1937年至1945年的第三时期,即“皇民化政策”时期;在这一时期,殖民当局取缔自治性的社会运动、推进皇民化政策,以使台湾成为其“大东亚战争”和太平洋战争的后备基地。

但从台湾抗日运动的角度看,日本殖民时代的分期则有所不同。从1895年至1915年,台湾人民以各种形式对日本殖民统治进行武力反抗,其间大致可以分为三个阶段,即1895年台湾保卫战时期、1895至1902年间由北部义勇军起义延及中南部响应的游击战时期,1902年屏东林少猫事件至1915年西来庵事件所代表的零星抗日武装起义时期。台湾人民在整个武力抵抗时期的牺牲总人数,至今仍众说纷纭,但“日军在台湾的殖民地征服战争战死的人数,远比甲午战争战死的人为多。至于台湾同胞惨遭日本军警屠杀的总人数,有学者据日方官书台湾宪兵史、台湾警察沿革志累积统计,总数约近40万人”。这个数字远超台湾史上(包括战后)的族群冲突受难总人数。1915年以降,台湾人民的武力抵抗并未终结,如1930年雾社事件就是台湾原住民抵抗日本殖民统治的里程碑,但伴随日本殖民统治的巩固,台湾汉人的抗日运动还是在西来庵事件之后由武力抵抗转为文化抵抗。

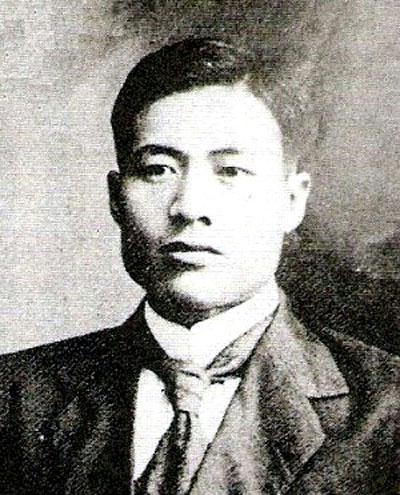

面对日本的殖民同化政策,台湾的自治性社会运动和反抗日本帝国主义的革命斗争此起彼伏,蒋渭水(1891-1931年)是这一时期文化抵抗运动的领导人和代表人物之一。蒋早年学医并关注中国革命运动,曾致电国际联盟指控日本妨碍中华民国统一。1921年,他参与台湾议会设置请愿运动,并在以林献堂为代表的雾峰林家的资助下成立台湾文化协会,倡导民权启蒙运动;1927年,台湾文化协会左右分裂后,蒋渭水成立了居于中派的台湾民众党。在蒋的左边,是岛内新兴左翼夺得领导权的台湾文化协会;在蒋的右边,则是与日本统治者妥协程度较高但仍追求台湾自治的林献堂。1928年台湾共产党于上海成立之后,先后夺取了岛内台湾农民组合以及台湾文化协会的领导权。蒋渭水也于1928年成立台湾工友总同盟,并在斗争中日渐激进、左倾。与蒋渭水并肩抗日的许多革命志士,如廖进平、杨元丁、黄赐等,后来均在“二二八”事件中遇害;他的三子同时也是中共地下党员的蒋时钦遭国民党当局通缉、流亡内地;与国民党关系复杂的胞弟蒋渭川则列入捕杀名单,女丧子伤。

蓝博洲的所有作品均深深地植根于这一时代背景之中,通过复杂微妙的人物关系,他串联起台湾历史的断续脉络。他的成名作《幌马车之歌》从妻子蒋蕴瑜(本名蒋碧玉)及兄弟、同伴的视角展开基隆高中校长锺浩东(1915-1950年)的生命史。锺具有双重身份,一重身份是因反抗国民党专制统治而被枪毙处决的中共党员;另一重身份是蒋渭水的女婿、著名乡土作家锺理和的异母弟。

锺浩东年轻时不愿效命于侵华日军,为逃兵役而去日本求学,后于1940年携妻奔赴大陆参加抗日,在广东惠阳被误为日本间谍而遭拘禁待决,幸得台湾抗日先贤丘逢甲之子、少将参议丘念台(1894-1967年)的救助,并加入他领导的国民党第四战区的东区服务队,协助审问日本俘虏,从事敌前敌后的政治工作。1945年日本战败后,他们转赴广州,协助处理滞留广州的台胞返乡。这些台胞大多是被日本强征入伍的军人和医护人员。锺浩东夫妇等用台语和日语向他们解释台湾历史的演变及回归祖国后台胞均为中国国民的事实,安定其情绪。锺浩东年轻时崇拜蒋介石,视之为抗日领袖,但思想上受“五四”影响,接触社会主义学说,逐渐左倾,1946年加入中国共产党。“二二八”事件后,他坚持地下斗争,并印行地下刊物《光明报》,“宣传国共内战的局势发展,进行反帝的阶级教育”,于1949年9月初被捕,1950年10月14日广州解放周年那天牺牲。

锺浩东也是《悲歌》中的一个人物。1946年5月,正是张志忠批准了由台共党人吴克泰担任介绍人的锺浩东入党。相对于张志忠,锺浩东只是这一复杂的共产党人活动谱系中的一个相对边缘的环节。作者所以慨叹张志忠、季沄的“坟墓竟然埋葬着一段不为人知的传奇而悲壮的台湾近现代史”,是因为这两位历史的失踪者恰恰处于这个活动谱系的关键位置。在这个谱系中,我们可以找到翁泽生、王万得、蔡孝乾、侯朝宗、秋山良照、李登辉、谢雪红等各色人物,他们经由不同道路参与过中国革命和共产主义运动,又在残酷斗争的时代走上各不相同的人生道路;奋斗、牺牲、坚守、疏离、投降和背叛是描述这一时代不同政治选择的基本语汇。张志忠和他们的交往,以及各自的人生轨迹,共同折射出中国大陆和台湾的曲折、复杂的现代历程。作者在书中已经对张志忠、季沄的生平事迹做了详细描述,但为了说明这一点,我还是参照其他资料,摘其大者略做勾勒,以显示这一历史脉络的广阔与深厚。

《台共党人的悲歌》与张志忠

张志忠,1910年出生于日据下的台湾南部嘉义的一户赤贫农民家庭,1924年赴厦门集美学校就读,参与了翁泽生等人建立的闽南学生联合会,并担任刊物主编。翁泽生(1903-1939年),台北人,先后就读于集美学校以及瞿秋白、任弼时等早期共产党人任教的上海大学,1925年参与“五卅运动”,同年加入中国共产党,并于1926至1927年间在漳洲发展组织。1928年4月15日,他参与创建了以台籍中共党员为主体的台湾地区共产党组织即“日本共产党台湾民族支部”。1932年担任中华全国总工会党团秘书长。1933年3月在上海被捕并被移交给日本政府,送回台湾。他在狱中受尽酷刑,坚贞不屈,于1939年被折磨致死。

1926年至1927年,张志忠参与了无政府主义组织台湾黑色青年联盟的活动,成为该组织嘉义地方负责人,并因此被日本当局逮捕。黑色青年联盟领导人是王万得(1903-1985年)、蔡孝乾(1908-1982年)。王万得,台北人,1922年加入林献堂、蒋渭水等领导的台湾文化协会,1927年在大陆加入中国共产党,次年转籍至台湾共产党,1931年被选为台共常务委员兼书记长,同年被日本当局逮捕,入狱12年。“二二八”事件后逃往大陆。蔡孝乾,台湾彰化人,与翁泽生一样,1924年在上海大学就读,受到在该校任教的瞿秋白、任弼时等人的影响;1928年参与组织台湾共产党,并担任重要职务。1932年红军攻克漳州,经红一军团政治部主任罗荣桓的介绍,蔡孝乾与许多台湾人一同前往江西革命根据地,他也是台共成员中唯一参加过长征的人物。1938年任八路军总部野战政治部部长兼敌工部部长;1945年任中共台湾省工委书记,1946年7月返台工作;1950年初被捕后脱逃,第二次被捕后“自新”,引发著名的吴石、朱谌之案。

1932年,张志忠由侯朝宗介绍加入中国革命互济会(赤色救援国际的中国支部);又经王灯财介绍加入中国共产主义青年团,同年入党,并回台湾重建台共的党组织。侯朝宗(1905-1968年),嘉义人,1926年至1927年投身农民运动,为台湾农民组合领导核心,后潜赴大陆进入国民党系统任职。抗战爆发后,他改名刘启光,在“重庆军事委员会”总政治部从事专职宣传工作,后因表现突出被提拔为第三战区少将兼中央设计委员会委员。1945年日本投降后,刘启光出任台湾行政长官公署参议及包括今桃园、新竹、苗栗三县的新竹县长;1946至1947年,他负责筹备华南商业银行(由日据时期的株式会社华南银行与台湾信托公司合并改组而来),并出任董事长,由此成为台湾金融界的头面人物。《悲歌》开篇叙述柏杨寻访刘启光,其根据便是后来被证实是张志忠、季沄儿子的杨扬自杀时留下的含混不清的遗书。

也是在1932年,张志忠回台后因上海台湾反帝同盟“关系者”大检举的牵连而被捕关押,但未暴露党员身份,得以在1933年用装疯的方式获得假释后脱逃。1939年张志忠在延安抗大受训后,赴刘伯承部(八路军一二九师)冀南军区敌工部,从事对敌宣传,曾帮助秋山良照等日本战俘学习进步理论。秋山良照,原日本第四十一师团士兵,在冀南堂邑地区的一次战争中受伤被俘。八路军为其治伤,他还受到陈再道司令员、宋任穷政委的慰问。此后,他发起组织“觉醒联盟冀南支部”(后改为“在华日人反战同盟”冀南支部),并担任书记。1942年,秋山良照带领反战同盟成员参加了八路军在冀南地区的反扫荡斗争,表现英勇,得到刘伯承司令员的高度评价。

1946年,张志忠秘密回台,并与谢雪红、杨克煌、吴克泰等共产党人建立了联系,指导其工作。经过对原有组织的合并和改组,台湾省工作委员会正式成立,张志忠任委员兼武工部长,领导海山、桃园、新竹等地区的工作。也就在这一年,张志忠批准由吴克泰介绍的李登辉加入共产党。谢雪红(1901-1970年),台湾彰化人,制帽工人出身,1925年在上海参加“五卅运动”并加入中国共产党,同年年底入莫斯科东方大学学习。1928年,她在上海参与组建日本共产党台湾民族支部,任中央候补委员。1945年10月,谢雪红在台中组织人民协会等组织,后遭陈仪政府强迫解散。“二二八”事件中,谢雪红在台中号召人民起义,攻占台中警局及公卖局台中分局,成立“人民政府”和“台中地区治安委员会作战本部”,并亲自担任总指挥。在她的领导下,起义者攻占军营及弹药库,为嘉义、虎尾等地的起义军供应弹药,并于3月6日组建著名的“二七部队”,即“台湾民主联军”。起义失败后,谢于1947年5月经上海逃至香港,组建“台湾民主自治同盟”并任主席。

“二二八”爆发之后,张志忠与许分一起前往东石,接管拘留所,释放犯人,他通过以黄文辉为核心的外围组织,组织嘉南地区自发的武装群众组织。嘉义民众对警察武装实行缴械,并占领市政府。张志忠所领导的武装力量,即“嘉南纵队”,又称“台湾自治联军”。1949年12月31日,张志忠被捕,坚贞不屈。1954年3月12日,“参谋总长”周至柔向台湾省保安司令部兼任司令俞鸿钧发出执行张志忠死刑的命令;3月16日,下午2时30分,张志忠被绑赴刑场执行枪决,时年45岁。他的妻子季沄先于他在1950年11月被枪决。

台北市二二八和平纪念公园。 CFP 资料

《台共党人的悲歌》延续了作者早期纪实性作品的文脉,在叙述上采用了文献、口述与人物故事相互印证的形式,但与《幌马车之歌》等作品相比,这是一部严格意义上的历史著作,它所要处理的是“二二八”事件中共产党人的活动及其历史定位问题。不同于通常的历史学著作,蓝博洲将自己的调查过程也带入叙述,用张志忠和季沄的斗争和牺牲经历为线索,串联起一系列重要的历史事件和人物,让“二二八”事件摆脱话语的扭曲,重返其历史现场。作者显然相信:这种谨慎的纪实文学叙述(但排斥虚构的)的形式,比通常的历史学著作的形式,更能呈现发掘和侦测历史真相的艰难过程。

这确是一部被埋藏在地下的台湾现代史,其中贯穿着国际共产主义运动、中国革命和民族解放运动、殖民地民族民主运动等复杂线索。作者的详细勾勒和考订清楚地说明:若抽去了这些复杂的线索,台湾现代史便不能成立。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司