- +14

读图|外国人的“忏悔”和中国人的“检讨”

“在自我忏悔的这座黑暗而充满污泥的迷宫里,我总算走完了最初的、最困难的一步了。最难出口的倒不是罪恶的事,而是可笑又可耻的事。”这是卢梭写在《忏悔录》第一章里的话。一场关于“忏悔”主题的展览正在民生美术馆举行。如果你愿意,你可以戴上雪白的面具,换上无法辨识的雪白衣服,爬上展厅内设置的高高的忏悔台,写下你心中的悔恨,弃之于墙角。就现场可以得到的纸条看来,人们的忏悔,并不涉及政治,经济,历史等等宏大话题,更多的,集中于父子、母子、兄弟、夫妻,等等亲情爱情的人类共通主题。其实,这个展览更核心的意义在于“交流”,艺术家胡任乂特别对澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者强调了这一点。

这个名为“金盆洗手”的展览由艺术家于2012年底着手计划,2013年4月正式开始实施。展览分布于两个展厅内,包括“义务性”和“强迫性”两类展品。

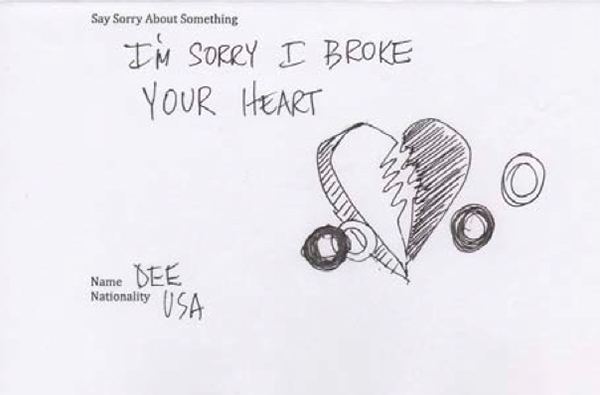

“义务性展品”是与忏悔相关的私人物品,这些实物绝大多数来自国外,比如一个装着一张纸条的盒子,纸条上写“妈妈,尽管你不和我说话,但是我依然爱你”,这个盒子的主人与妈妈已经很久没有说过一句话,盒子就是妈妈断绝交流之前最后的一个礼物;满满一墙都是艺术家在纽约街头拿出纸笔要求路人们写下的“sorry for something ”:有一个德国姑娘写着“对不起,我仍然相信我能飞。”还有个韩国青年人写“对不起,当我的父母期望我努力学习的时候,我却在嗑各种药。”

忏悔没有国籍与之分,无论他来自阿尔及利亚,还是捷克,忏悔是一种治愈的武器,让个体产生忏悔的因素——所有的政治原因都排在第二位,第一位,都让位给了亲情。

“忏悔”也有黑暗的一面,例如让一个人被迫承认自己从未做过的事。“强迫性展品”里有一组 “罪犯”周惠来的检讨书,检讨书写于1968年-1969年之间,几乎每日一文,周惠来当时被关押于张家港附近的监狱,在那个时期,“罪犯”往往是因为“思考”犯下了罪行,但是每日一书的检讨是他和关押者的交流方式,一个没有对话的关系,这种写作最后就变成了强迫症,但只有这种方式能对他构成生机,这也是他唯一的交流方式和求生方式。

还有中国小学生们写的检查,内容有上课迟到、在课间玩了IPAD之类,检查的最后结尾都是“请老师给我一个机会,我一定会……我再也不会……”几乎每一个人有过学校经历的人,都写过如此的检查。放置于别的场合,也许这些孩子的错误根本不构成错误,但是如是多的检查放在一起,就像一次语言的列队。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司