- +1

赵龙江|越缦堂的藏书

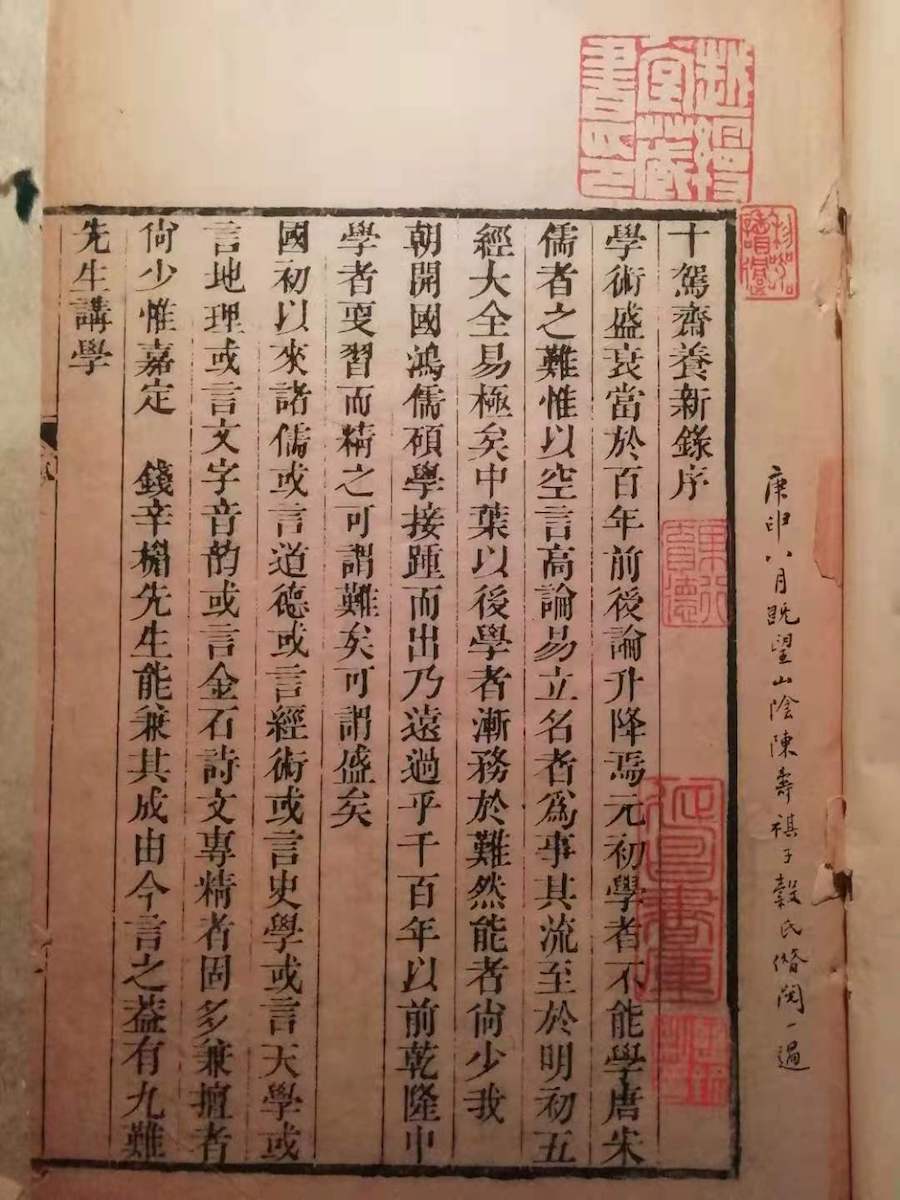

新冠疫情较少出门,得以翻看以前买过的几本书,其中有《李慈铭研究》(作者谢冬荣,国家图书馆出版社2016年7月出版),《李慈铭年谱》(张桂丽著,上海古籍出版社2016年8月印),《越缦堂书目笺证》(张桂丽笺证,中华书局2013年9月印),另外还有最近刚买到的一本《李慈铭致潘祖荫信札》(谷卿、冯松整理,中国书店2020年10月印)等。之所以关心李慈铭,是因为我在二十年前偶然得到一部乾嘉学者钱大昕的《十驾斋养新录》,清嘉庆九年刻本,书很普通,不过看到卷端所钤印章,知道它曾经是越缦堂的故物,而且还是越缦堂主人李慈铭手自批校过的本子。

李慈铭生于清道光九年(己丑)十二月二十七日,逝于光绪二十年(甲午)十一月二十四日,浙江会稽(今绍兴)人,字㤅伯,也称爱伯(㤅:爱的本字),号越缦,又号霞川,小字莼客。据说他自幼聪颖好学,禀赋优异,少年时便工诗韵,且博览群籍,文名享誉乡里。但他一生在科举及仕途上并不得意,屡次应试不遇。正途蹇涩,于是希冀通过捐纳改变命运。他三十一岁时北游京师,其间经历诸多屈曲不顺,李母得知捐纳未成,又卖田数十亩,并托人将捐资送京,未料想钱又被他人挪用。直到同治二年(1863),补交捐纳余款后的李慈铭方得为户部候补郎中,这年他已三十五岁。居京期间,李慈铭曾馆于周祖培相国府上,得以扩大交往范围,在与潘曾绶、潘祖荫父子相识后,又结交了诸多学者名士。同治四年(1865)回浙。不甘心的他再次参加乡试,同治九年(1870)以第二十四名中举。次年再度离家赴京,又经历四次会试落第后,终于在光绪六年(1880)应会试,以第一百名中进士,这时他已年过五十了。又十年后的光绪十六年(1890),李慈铭补授山西道监察御史,这时他已是六十二岁了。四年后,李慈铭病故。

李慈铭科举考场上屡屡受挫,在官场上也不大顺意。有研究者称,李慈铭官位一直不高,故薪俸本就很低,其他收入来源也是有限,因为捐官又掏空了家底,“中年以后,他实在是十分困顿落拓的。功名上不能如愿,为了维持一个所谓‘名士’的门面,就采取玩世不恭的态度,以自命清高来掩饰他对功名科第的执着,这些在他的日记和诗文中可以看得很明显”(摘引自《越缦堂读书记出版说明》,中华书局1963年3月新1版1印)。

作为清同光时代的著名学者,李慈铭的博览饱读在当时也是颇有口碑的。他曾在《白华绛柎阁诗集初定本自序》中有言:“平生所作之诗不啻数千首也,所读之书与所为之业,自经史以及稗说、梵夹、词曲亦无不涉猎而模仿之也,所学于史为稍通,见于作者有古文,有骈俪文,有词,有乐府,有杂说、杂考、杂志,综之为笔记,而己所得意莫如诗,其为诗也,溯汉汔今数千百家,源流、正变、奇偶、真伪无不贯于胸中,亦无不最其其长而学之……”(摘引自《白华绛柎阁诗集》,中华书局1939年8月发行),由此可见他的学识渊博,除自身天赋外,更是于孜孜不懈、闭门修习中积累而来的。有研究者称,李慈铭日常开销中,最大金额就是买书,他在日记中常有买书的相关记载。当年陶承杏曾撰文讲,“(李慈铭)全部日记中对于收购书籍之源流及作者,均有详细叙述,若汇而钞之当能继晁陈二氏以传,固不让周中孚之郑堂读书记也”(陶承杏《关于越缦堂藏书》,刊于《古今》半月刊四十九期)。买书、读书是李慈铭的生活常态,成为他自幼至老最为自豪且快意之事。

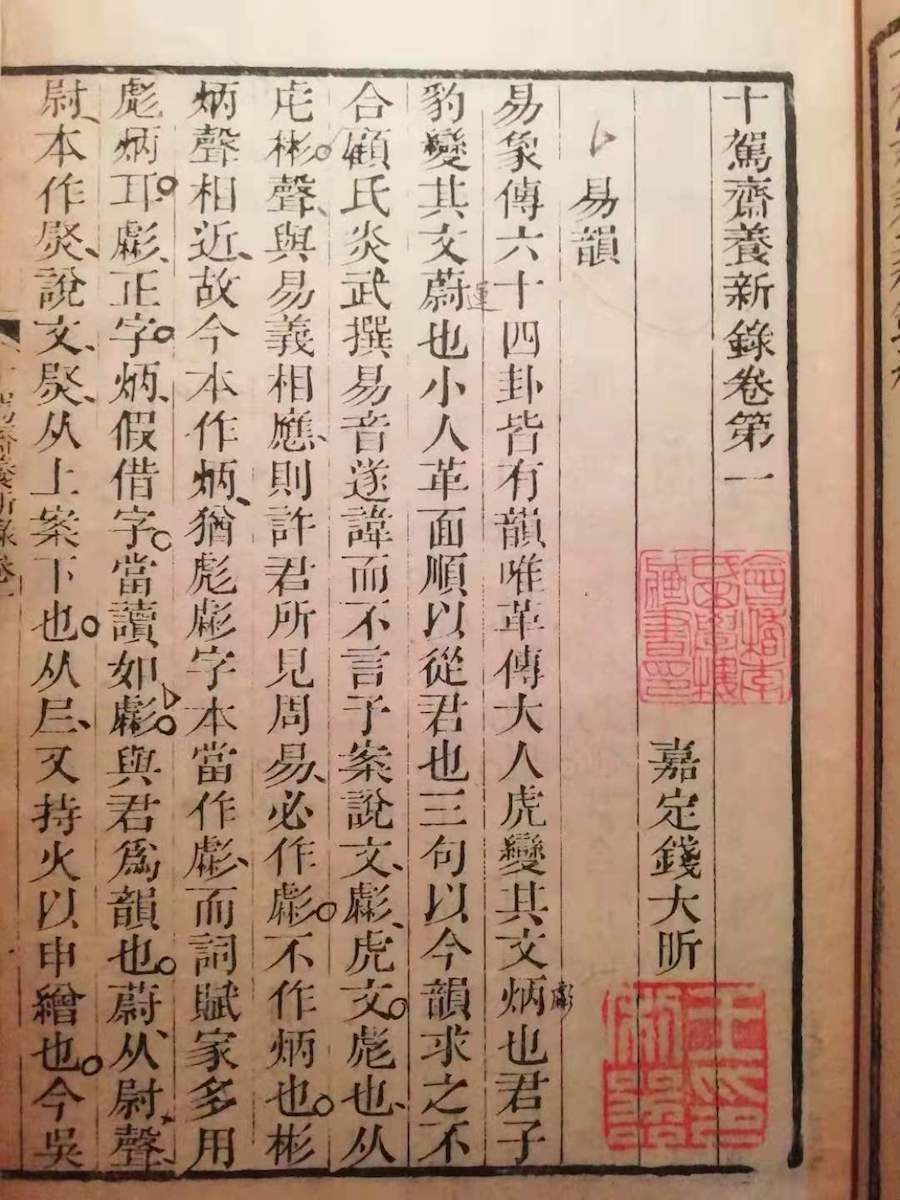

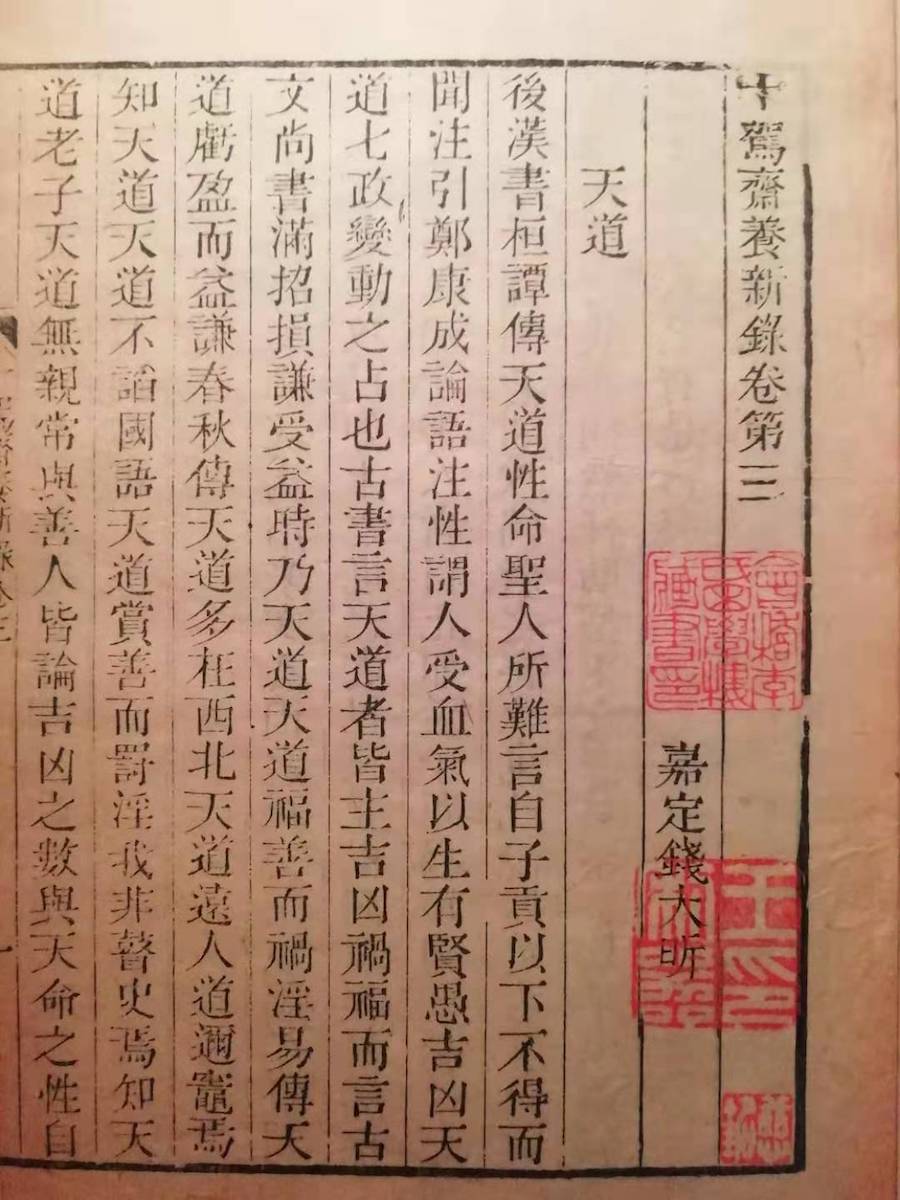

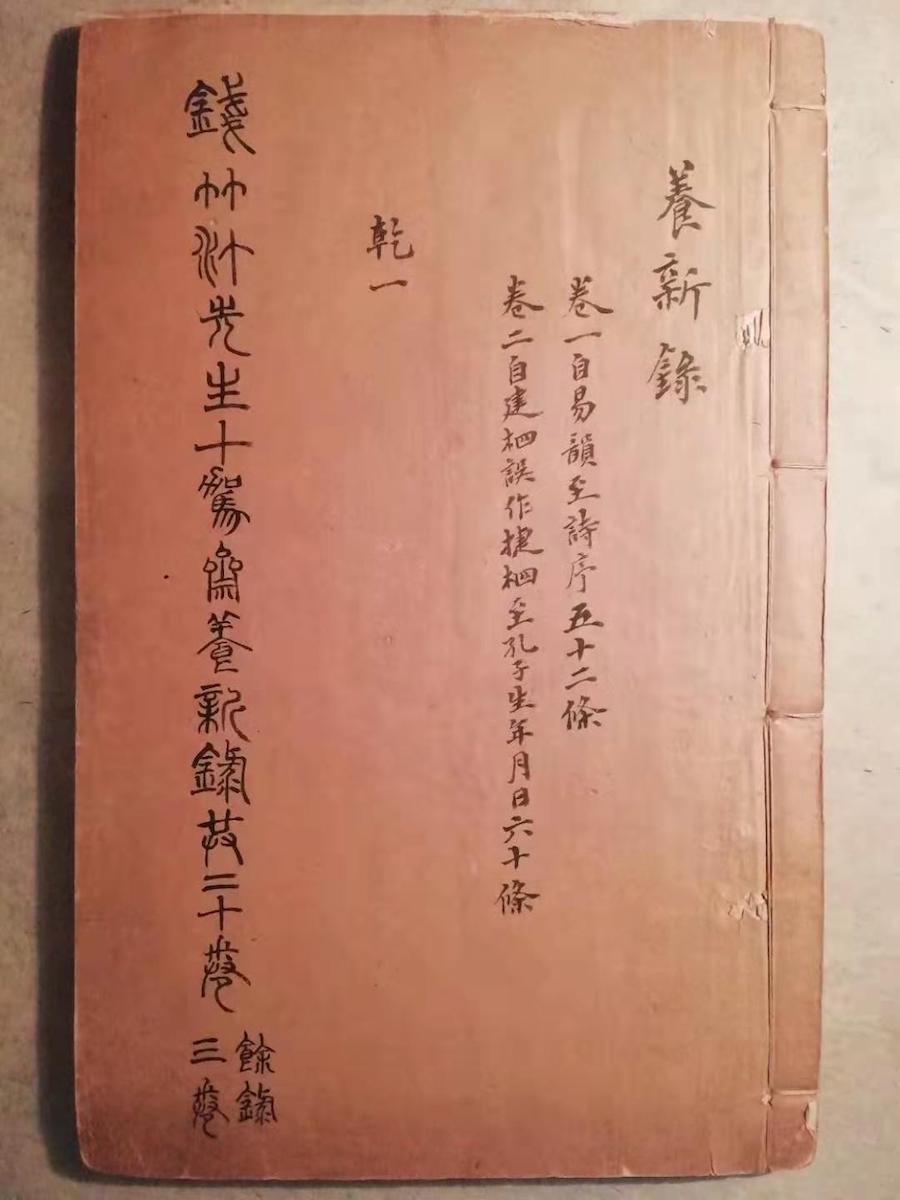

这部《十驾斋养新录》二十卷,又馀录三卷,一函八册,旧函装。书名是由作者钱大昕的侄子,据称清代篆书第一人钱坫书写,同为乾嘉学者的阮元作序,又作者自序。在序文页卷首,有藏者名印数方,自上而下分别为“越缦堂藏书印”(白文)、“利器读过”(朱文)、“果行育德”(朱文)、“延昌书库”(朱长)、“慈铭私印”(白文),其中“延昌书库”朱文单行长印,应该是李盛铎木犀轩藏书用印,据张玉范先生在《李盛铎及其藏书》一文所说,“‘木犀轩’是李氏藏书的总堂号,除此之外,李氏又根据书的性质分别储藏,这些藏书室也均有名号。如藏先代遗书之所称‘建初堂’,藏御纂钦定图籍之所称‘甘露簃’,藏先贤遗著之所称‘古欣阁’,藏师友翰墨之所称‘俪青阁’,藏写经及名人墨迹之所称‘两晋六朝三唐五代妙墨之轩’,藏铅石影印图籍之所称‘延昌书库’。李氏本人著书之所称‘凡将阁’,潜修之所称‘师子庵’,与子弟讲学之所称‘安愚守约之室’。另‘麐嘉馆’也是李氏藏书的重要堂号”(摘自《木犀轩藏书题记及书录》一书“附录”,北京大学出版社1985年12月版)。但其中“果行育德”印章不知属于谁何。在“总目”首页钤“慈铭”(白文)“越缦堂主”(朱文)各一方。卷一首页有印章两方:“会稽李氏困学楼藏书印”(朱文)、“王利器印”(白文),之后的第二册至第八册,每册首页均有这两方印,并在此两印下方多出一方“慈铭”(白文)。另外在二、三、七、八册卷末钤盖王利器的书斋印章“晓传书斋”(朱文),第四册卷尾有“李㤅伯读书记”朱文印。在谢冬荣先生《李慈铭研究》一书中,有过这样的文字描述:“李慈铭嗜好钤印,他曾言道:‘亦颇喜用印记,每念此物流转不常,日后不知落谁手,雪泥鸿爪,少留因缘,亦使后世知我姓名,且寒士得此数卷,大非易事,今日留此记识,不特一时据为己有,即传之他人,抑或不即灭去,此亦结习难忘者也’如此看来,李慈铭钤印的主要目的是表明此书曾经本人收藏。因而其藏书的序、目录、卷端、书末等位置往往都钤有印章,所用印章往往不同。故而观其藏书,钤印累累,内容不一。这在中国古代的藏书家中,也可以算得上有特色的一位了。”(《李慈铭研究》,72-73页)这些大小不一的印章,除了为他的藏书增色,也可让后人了解这部书的大致流转信息。

卷一首页有印章两方:“会稽李氏困学楼藏书印”(朱文)、“王利器印”(白文)

“总目”首页钤“慈铭”(白文)、“越缦堂主”(朱文)各一方

第二册至第八册,每册首页钤“会稽李氏困学楼藏书印”(朱文)、“王利器印”(白文),与“慈铭”(白文)

“晓传书斋”(朱文)

“李㤅伯读书记”(朱文)

另据《李慈铭研究》作者发现,李慈铭喜欢在自己的藏书上题写书名,他引用了李越缦本人日记做说明,认为题字的目的“就是视同目录,便于检阅。其实还有一个作用,就是也可以藉此练习书法,因为题签之字必须工整,书写时自然十分认真”(《李慈铭研究》,72页)。看来不止是这部《十驾斋养新录》,谢冬荣先生作为国家图书馆古籍馆负责人的作者,依托馆藏李氏越缦堂藏书及李氏日记,所言应该是有依据的。说到李慈铭为藏书题写书名,这部《养新录》便是一个例证。李越缦在此书首册封页,以篆书作“钱竹汀先生十驾斋养新录共二十卷馀录三卷”并用楷字书“养新录”及卷数、起止内容并条数,之后诸册封面沿袭楷书题写“养新录”及相应卷数、起止内容并条数。此外,这位越缦先生将每本以八卦方位图顺序标写册数,八册依次写作:乾一、兑二、离三、震四、顨(巽)五、坎六、艮七、坤八。

李慈铭在首册封页以篆书作“钱竹汀先生十驾斋养新录共二十卷馀录三卷”,用楷字书“养新录”及卷数、起止内容并条数,并标记册数为“乾一”

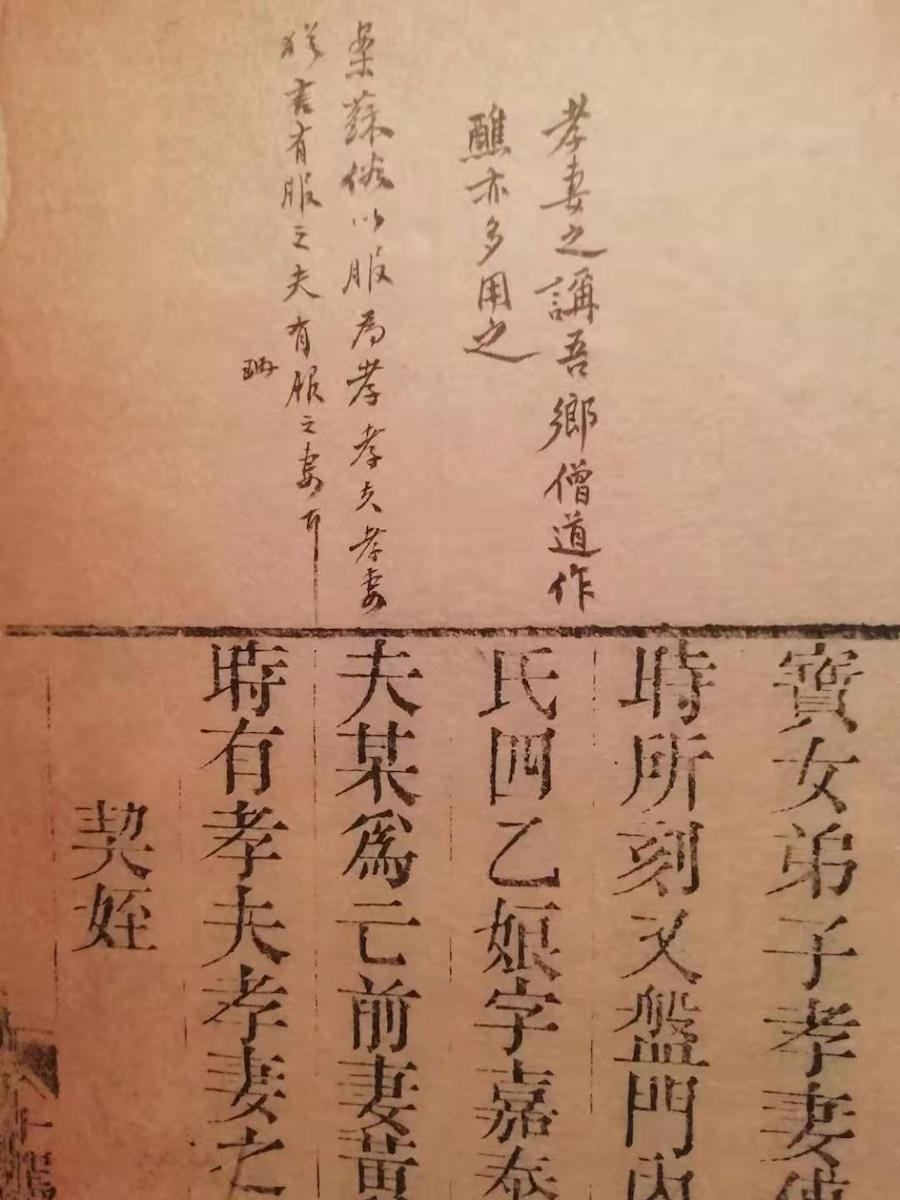

综观这部越缦堂曾经的旧藏,印象深刻的除了“钤印累累”,更多便是他的批校墨迹了。像李慈铭这样的旧时文人,学问笃实精博,他毕生勤学,涉猎四部,阅书多留批识,其笔墨功夫使人观之难忘。当年凡科第中人,大多擅作蝇头小楷,李越缦于这部书的书眉、行间作纤小细密的按语,凡八十五条,八千三百多字,真是让人大开眼界。

李越缦所作纤小细密的按语

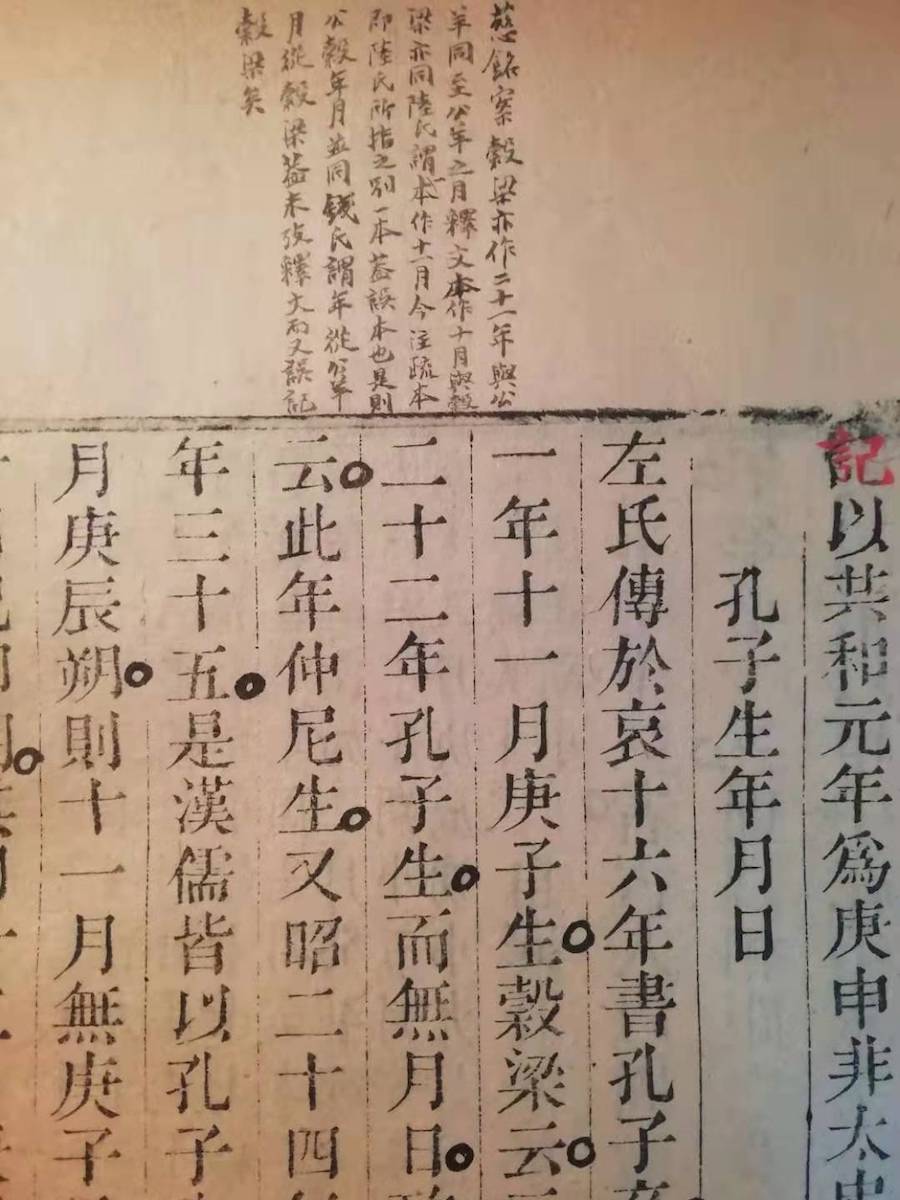

我注意到,在这部书第二十卷卷尾,有李越缦短跋:“己未十月朔日阅竟于春明邸舍 越缦生”钤印“越缦堂主”(朱方),在《养新馀录》中卷卷末另有跋语:“竹汀詹事此书考订精密,足继困学纪闻、日知录而起,非它说部可及也。馀录则多札记未定之语,后一卷尤多,惟修容一条可取耳,此刻时未别择之过也。己未十月既望越缦学人李慈铭识”,钤印“慈铭”(白方)。《越缦堂读书记》引用李慈铭日记中记录《十驾斋养新录》相关内容有四处,其中最早的一次也是己未十月(己未十月初一日):“夜阅钱氏大昕《十驾斋养新录》,乃随时札记之作,不及《日知录》《蛾术编》诸书之赅博,而考证古义,搜辑佚文,亦卓卓可传......”(《越缦堂读书记》,中华书局1963年3月新1版1印,1169页)。咸丰己未(1859)五月十七日,是李慈铭首次入京日期,据张桂丽在《李慈铭年谱》中讲,李慈铭“自五月初十日辍日记,至十月初一日始记”,由此即知,李慈铭阅《十驾斋养新录》,应该是在五月十七日初到京师之后的某一段时间,直到这年十月(旧历)阅竟。初到京城的李慈铭,因累次报捐被驳而不能到部,所幸友人周星誉揄扬于潘曾绶、周祖培等,谋得在周祖培府上教家馆的差事,得以补贴生计。从《李慈铭年谱》中看,最初李慈铭暂居周星誉处(此时两人尚未交恶),大概也是因为生活所困的缘故吧,有周星誉日记为证:“近年都门百物腾贵,词曹除俸米而外别无生计....”(见《鸥堂日记》咸丰九年八月二十二日,《鸥堂日记·窳櫎日记》河北教育出版社2001年1月版)从周星誉日记里,也能大致了解他与李慈铭等友人,于咸丰九年(1859)进入京城之后的日常生活点滴:“入都以来,豪兴愈减,宾从酬答之暇,终日闭户,就季贶斋中,与诸子论文评诗为乐;否则归内室,共令芬话故乡村居杂事,相为欢噱。至于广场丝竹,曲院琴樽,后约清游,屏除略尽”“今日与莼客论钱法一则,甚可采,因记之以贻台官之留心国是者”“抵都已逾四旬,终日杜门逃暑,惟看唐宋小说杂书”“夜色甚凉,与莼客论骈体文”“莼客述陈德甫评定近人诗文,以予为第一,莼客次之,季贶次之,郭云轩编修(嵩焘)又次之,王平子居第五,余如李芋仙、扬子恂辈皆不与月旦”“莼客占骨牌,数问今科得失,占词甚吉,兼为平子代占,亦得转忧成喜之语”“看题名录,王平子中副榜,莼客又复失意,感叹不已”……(以上均见《鸥堂日记》卷三)

二十卷卷尾的李越缦短跋

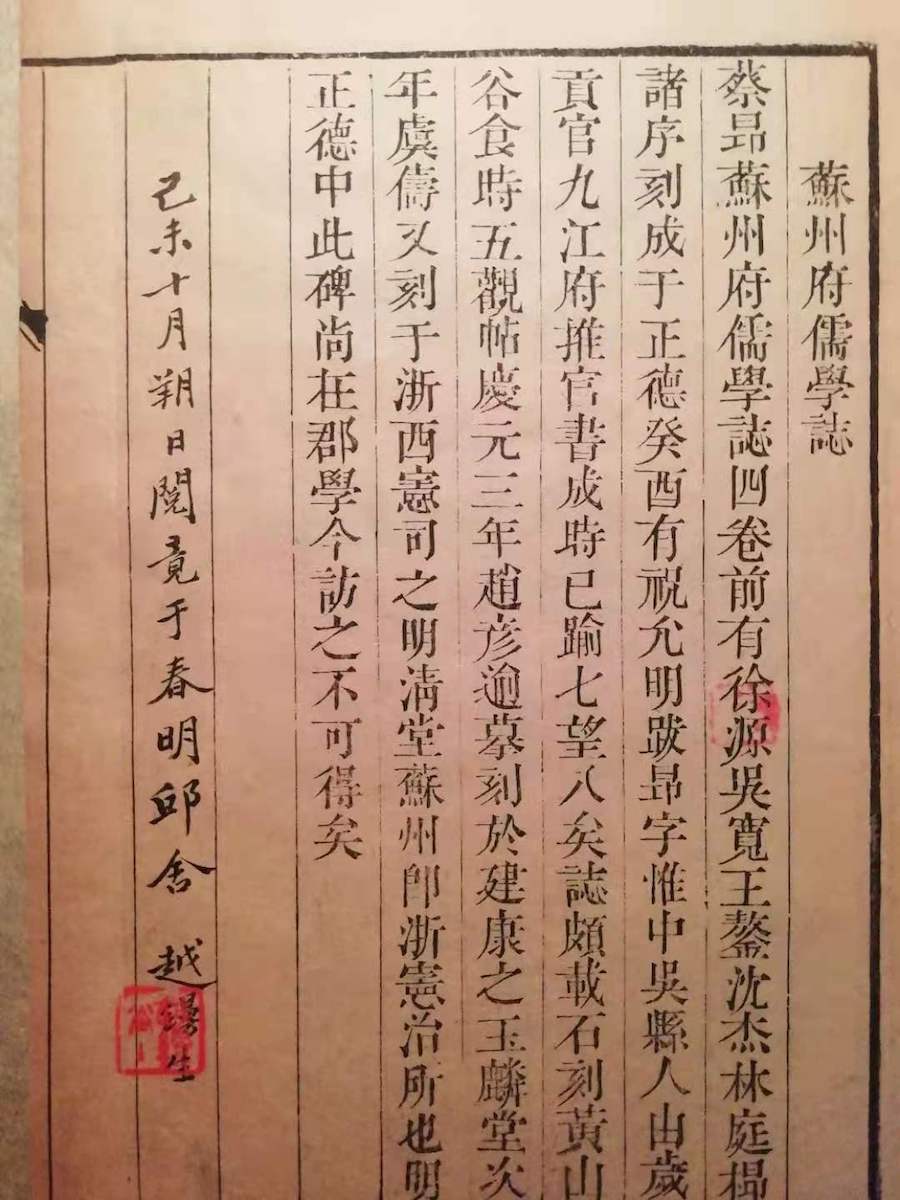

在这部《十驾斋养新录》“自序”页的边框外,有一行小字写道:“庚申八月既望山阴陈寿祺子谷氏借阅一过。”这是陈寿祺借阅后写下的题识,不仅只有这行观后题识,他在书中还留下几处墨笔眉注按语。陈寿祺,原名源,字子谷,一字珊士,咸丰六年(1856)进士,浙江绍兴人,官至刑部员外郎。李慈铭于咸丰九年五月第一次入都时,也曾得到陈寿祺揄扬,使其结交了一些京城名士,其中也包括了潘曾绶、潘祖荫父子,李慈铭于这年十月初二日日记中记有“潘绂翁侍读来。绂翁名曾绶,太傅文恭公子也,以四品卿秩居京师,工诗好士。自予入都,陈珊士称之于令子伯寅学士,学士侍直海淀,见吾乡人,数询及予。未几,绂翁忽来访,予以他出,未得见。次日书来,索予诗及叔子兄弟诗去,旋各题诗见还,推奖甚至......”(见《李慈铭年谱》78页所引李慈铭日记;有关李慈铭与潘祖荫交往,另可参阅《李慈铭致潘祖荫信札》“潘静如序”)李慈铭与陈寿祺关系特殊,二人同年出生,既是挚友,也是中表亲戚。据谢冬荣在《李慈铭研究》一书中讲,陈寿祺之母李氏,为李慈铭高叔祖之孙。另据谢冬荣转引李慈铭同治二年五月二十五日日记,李氏常用藏印“会稽李氏困学楼藏书印”即出自陈寿祺手:“珊士来,为刻印章一枚,文曰会稽李氏困学楼藏书印。”(均见《李慈铭研究》68页)两人中陈珊士出生在先,李越缦称其为表兄,有两人诗词唱和可证:同治元年陈珊士回浙寻母,李越缦作金缕曲词《表兄陈珊士弃官由海道入浙寻母送以二首》为赠,陈寿祺答以金缕曲词《壬戌春暮航海寻亲李越缦表弟拈金缕曲为赠途次依韵和之》(《李慈铭年谱》,94页)。同治六年(1867)四月陈寿祺卒,年仅三十九岁(《李慈铭年谱》,127页)。

陈寿祺借阅后写下的题识

李越缦性喜读书,其家学渊源有自,少时承袭祖上家藏书籍,他勤于博览,日常也热衷购书蓄藏。李慈铭曾在他日记中说:“予性喜书,幼即私购之,乃苦家贫,迄今出所藏尚不能汗牛马。平生无他嗜好,出入起居,无非皇皇于书,一饮一食,亦非此不乐,有一必读之书未置者,即若为深耻之事,往往形之梦寐。”(据陶承杏《关于越缦堂藏书》转引李慈铭日记)阅览《李慈铭年谱》及《越缦堂书目笺证》等,能了解到李慈铭得书的大致途径,以购买和获赠为主。早年家居时,会稽城内沈氏味经堂是他经常出入的场所,来到京城后,若身上稍有馀资,厂肆书铺也是他闲时乐于光顾消遣之地,只是薪俸有限,日常支出外往往囊钱有限,加上物值激增,使其生计日艰。所以李慈铭购买的书多为寻常版本,显然他更注重的是书籍的文本内容。在越缦堂藏书中,友人馈赠是重要的组成部分,随着李慈铭交游渐广,才望声名日隆,四十岁以后,特别是在他第二次入京城之后,时常有人来访赠书,其中有熟人朋友,有学者同仁,也有弟子晚辈,甚至还有书铺商人等,这些赠书大多为当时的新刊本。有时李慈铭也会利用交换获得书籍,即“以有易无”,以无用或重复的本子换取需要的书籍。另外也有个别以书籍替代润笔的情形,即为友人撰写墓志铭、神道碑等,对方酬以书籍为谢,虽然这种例子极少。再有就是其先人留存在家乡的藏书之所“困学楼”,也是他早年居家读书之室,据说藏书万卷,咸丰十年(1860)太平军攻陷杭城、绍兴,困学楼连同李氏族居尽数毁于兵燹。我曾经臆想,不排除这部《养新录》出自困学楼旧藏,李慈铭首次北上时携带入京,从而避免了兵火焚毁,但这只是我个人主观猜想,并未见有确切的文字佐证。

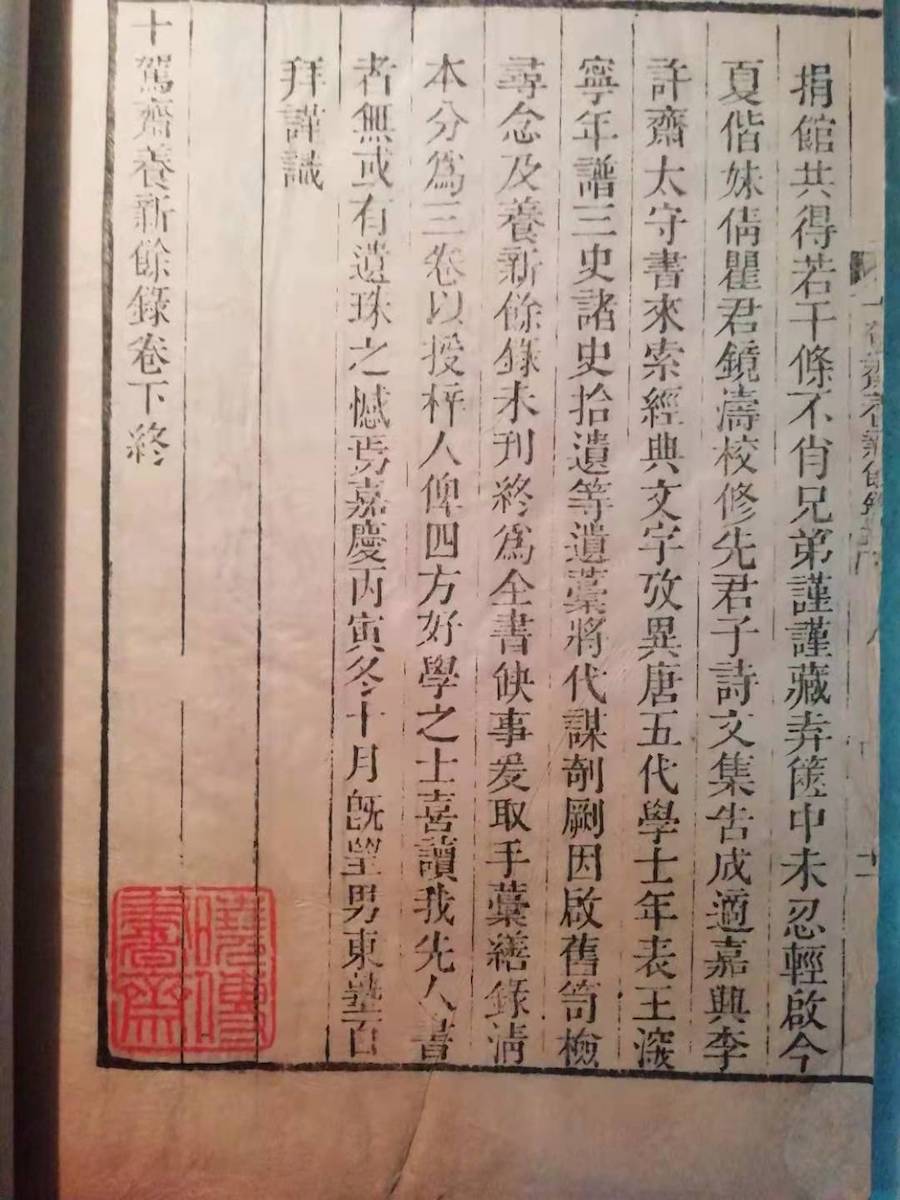

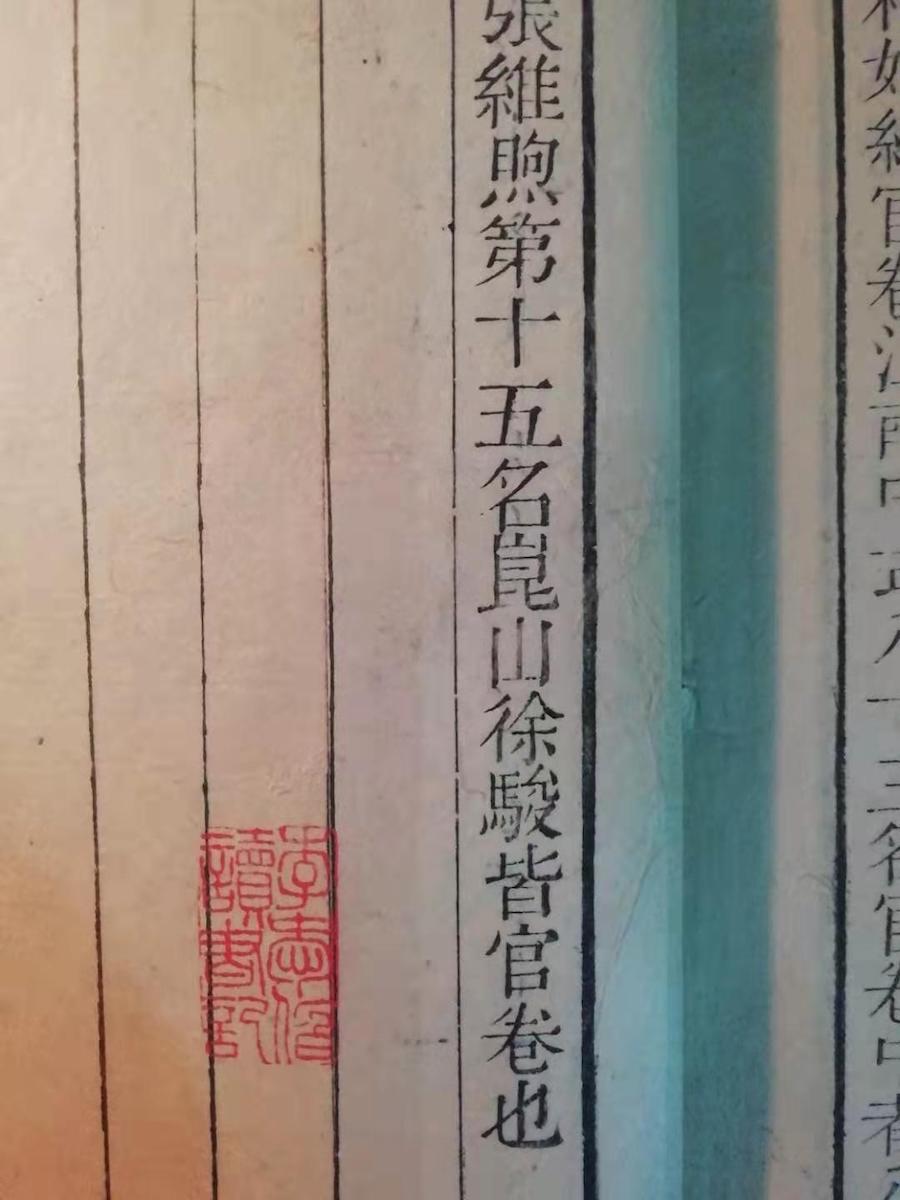

光绪二十年(1894)李慈铭去世,其子李承侯(原名孝璘,为李慈铭季弟惠铭之子,后出嗣越缦,更名孝琜)携带越缦藏书回绍兴。民国七年,李承侯故后,族人李钟骏和友人徐维则代为整理检点越缦藏书,抄目封藏,共计二十八箱,九千一百馀册,内中手批手校之书二百馀种,约二千七百馀册。几经曲折,终由北平图书馆费一万二千元购进。有关越缦堂整体藏书迁移过程,陶承杏《关于越缦堂藏书》言之綦详,此不具录。但据谢冬荣书中讲,“根据国图采访档案,民国十七年三月六日购藏越缦藏书,共计七百九十二部、九千零二十七册,费用一万二千元......”“当时入藏的数量与南京图书馆藏本《越缦堂书目》记载的九千六百一十五册尚有一定差距,说明当时所购尚非全部。笔者曾将馆藏目录与张桂丽博士整理的《越缦堂书目笺证》一书相比对,发现除了有不少零星书籍未见入藏外,整个子部医家类十六部一百五十七册书都没有入藏”“在所购书中,有清光绪二十四年(1899)西湖书院刻本《劝学篇》一部,断非李慈铭藏书,或许误将李承侯之书混入其中”“除了此次大宗购藏之外,国家图书馆还陆续通过其他途径入藏了越缦堂之书,如......这说明李氏藏书在在民国十七年以前即已陆续散出”(《李慈铭研究》第四节《藏书流散》,75、76页)。国图李慈铭藏书与南京图书馆藏本《越缦堂书目》记载的九千六百一十五册,两者相差竟然高达五百八十八册,这意味着在李氏族人和朋友对越缦藏书检点抄目之前,藏书就存在流失现象,甚至在李承侯生前,藏书已经有所缺失,也是有可能的。张桂丽在《李慈铭年谱》中,曾引用民国二十二年十一月二十二日《越国春秋》载文蔚《越缦私乘》:“予尝闻乡人言,越缦之子某,自失恃返里后,以家无恒产,饔餐綦艰,乃于光绪末叶以先生手校藏书四笥粥于故家,得资千金......民国某年,以爱女癫痫病殁,往视其丧,激刺过甚,亦染斯疾,婿家亟为舁归,百方疗治,时愈时发,一日忽自溺而死,可见越缦后嗣亦已式微矣。”(《李慈铭年谱》,17页)虽系乡里传闻,但也存在真实可能。另外,陶承杏在《关于越缦堂藏书》文中提及,越缦藏书在售与北平图书馆前,就已经在杭州书肆售卖了:“十三年,诸贞壮(即诸宗元,著有大至阁诗)言,杭州书肆,已有越缦之书,络续散见......”近代藏书家、学者伦哲如先生也曾有过类似记述:“会稽李㤅伯先生慈铭,卒于光绪中叶岁乙未,其家以越缦堂遗书九千馀册,归北平图书馆。每书皆有校注,经史要书尤详。迩年杭州书店,屡以㤅伯精校书标目,索重价,则馆中所收,似未全也。”(据《辛亥以来藏书纪事诗》,上海古籍出版社1990年9月版)这些都说明了越缦藏书在转入北平图书馆之前,流散于杭城书肆,在当年已不是秘密了。顺便一提,王利器在《越缦堂读书简端记》“纂辑说明”里,也言及他与友人苏继庼都存有李越缦手批藏书“三十年来,我从北京图书馆阅读所藏李氏书,一般都有简端记,又得见故人苏继庼先生收藏的李氏手批书,我也收得几种李氏手批书,颇服李氏读书得闲,创获良多,其中如北京图书馆收藏的《世说新语》和寒斋收藏的《十驾斋养新录》,程功尤深,非率尔操觚者可比……”(《越缦堂读书简端记》,天津人民出版社1980年12月版),可见李越缦藏书虽说整体售与北平图书馆,但仍有部分流落民间。

这部《十驾斋养新录》除去书眉、行间的批校墨迹,还留有几张签条夹页,其中有一纸抄录《郝兰皋懿行与王伯申侍郎论孙卿书》,同样蝇头细楷,从字迹风格看,正是李越缦手笔。另外几枚用硬笔书写的签条纸片,则不大可能是李慈铭那个年代人的手笔,是否为王利器字迹,不能断定。

书上这方“延昌书库”印章,说明这部书曾经为李木斋(李盛铎)收藏,但不知道是何时何地为其所得到。有文章称,他晚境窘迫,藏书陆续散出。去世后,藏书绝大部分由其子李滂售与北平伪政府。之后这批书交付北京大学图书馆保存,也有少部分李木斋旧藏散佚厂肆。除了这枚“延昌书库”长方印章,在这部书中就没有留下其他任何与李盛铎及他的木犀轩相关的痕迹了。同样,这部书何时进入晓传书斋,王利器也没有留下得书经过的文字记录。不过,我在《往日心痕——王利器自述》(山西人民出版社,1997年12月版)一书中,见到了与这部书相关的一段文字:“我的藏书不仅多,还相当精,约有三万册。后来,我由红二楼搬到东四十条39号北大教授宿舍,光是书就来回搬了几次。‘文化大革命’一开始,附近五中的学生来造反,肆意破坏,我生怕我的书遭殃。第二天,我就把我的好书两大书柜交与人民文学出版社,出版社开车来把这两书柜的书连书柜一道运走了。这批书有:《大乘大悲分陀利经》数朝邋遢经折本(以千字文编号,有随函音义,其赖三卷末有补刊)‘天圣三年’(1026)......”一连串善本书名之后,终于见到了“李慈铭手批《十驾斋养新录》”几个字。所幸这部批校本未随岁月消损,王利器当年利用特殊手段,留存下来了这部李越缦的旧物。

王利器先生是1998年7月25日故去的。时隔约半年,我在书店里见到了这部书,应该是从王家佚出的。这部《十驾斋养新录》历经几位名家学者收藏过,之后被我幸运购存,当什袭珍护。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司