- +1

北京水十厂难产16年:第二个水务公私合营项目的中国命运

“十几年了,我想让这个项目在我手中终结。”负责水十厂项目的北京安菱水务科技有限公司(下称安菱水务)总经理张恒利说。

水十厂是继成都自来水六厂后,中国第二个水务类PPP(Public-Private-Partnership,公私合作)项目,也是北京市首个利用外资建设市政设施的试点项目,总投资23亿元。该项目早在1998年就立项,却一直到2012年年底才动土。而一般情况下,建一个水厂,用不了三年时间。

究其原因,用北京大岳咨询公司(大岳咨询)总经理金永祥的话说,中国PPP发展到现在,已经历五个阶段,而所有PPP项目可能遭遇的难题,水十厂都撞上了。

水十厂项目起步就遇到问题——招标过程中,光是为了论证招标文件的法律效力,就耗时近一年时间。这使得项目进展整体滞后,以至于后期出现诸多变故:水源供给不上,市场供需倒挂,政府推动态度消极,中标方退出项目,土地价格一路飙涨,输水管道改线。

时至今日,摆在张恒利面前的,还有源水管道何时能开工,以及重新办理诸多施工手续等问题。

故事要从上世纪末说起。

1998年,水十厂立项之年,适逢亚洲金融危机爆发,政府资金紧缺,而国内基础设施建设又进入快速扩张阶段。正是在这个时候,BOT(建设-运营-移交)这种利用私营资本建设公用事业的商业模式进入中国。

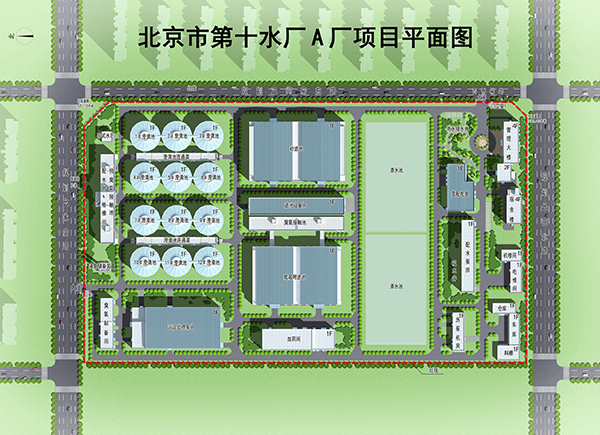

水十厂项目采用的正是BOT建设模式,其占地面积约180亩,总投资23亿元,设计处理能力为每日50万立方米。按计划,水十厂预计于2014年年底建成通水,主要为朝阳CBD(中央商务区)、通州新城等北京东部地区供水。

曾担任水十厂项目总顾问的金永祥说,北京启动水十厂项目的初衷,主要是摸索利用外资进行城市市政建设,这也是为什么后来参加投标的都是外资企业的原因。

当时,不管是民资还是外资,都巴望着获得水十厂项目。项目开标前,购买资格预审文件的企业和银行,就达到三十多家。经过筛选,最终5家联合体进入投标程序,包括:法国苏伊士和香港新世界联合体,日本三菱和英国安格利安联合体(下称安菱联合体),法国威立雅,英国泰晤士和日本三井联合体,以及意大利一家水务公司。

据金永祥回忆,政府招标时主要看重四点——水价、融资能力、技术方案和法律方案,并且水价越低,投标时得分越高。

当时,得分排名前三的分别是苏伊士联合体、安菱联合体和威立雅,三者给出的水价分别是1.15元/吨、1.39元/吨、1.5元/吨,都低于政府估算的6.9元/吨。

此时,政府却遇到了两难的问题。

投标文件有中英文两种,给出最低水价的苏伊士,其英文文件签了字,中文文件却未签字。苏伊士坚持认为文件有效,而排名第二的安菱联合体认为其无效。

“苏伊士给出的水价对政府来说很有诱惑力,但政府又担心遭到国际投诉。”金永祥说,作为第二个水务类PPP项目,政府国际经验不足,而当时法律界意见不一,有的认为苏伊士文件有效,有的认为其无效。

为此,三菱联合体聘请了北京康达律师事务所作为自己的法律顾问,北京市政府还召开专门会议,讨论苏伊士文件的法律效力。

项目招标半年就结束,论证苏伊士标书法律效力,却花了近一年时间。

“投标函中承诺着水价、融资条件、融资交割条件等一系列事项,如果没有签字,就意味着苏伊士没有对政府的招标书做出实质性的回应。”康达律师事务所合伙人刘文义称,实质响应是BOT的核心内容之一,有形式和内容两个层面,即形式上要求投标方在文件上签字,内容上要求投标方文件中承诺的东西是确定的。

金永祥直言,按规则来,可以判苏伊士标书无效,不过水十厂设计规模是日供水50万吨,苏伊士和三菱联合体的水价差2毛钱,一年就是三千多万,政府也很纠结。

据刘文义介绍,北京市政府组织专家对康达律所给出的意见进行讨论,最后论证苏伊士的标书无效。

“作为招标方,要注意标书形式上的完善,政府需要有明确的法律和法规,一旦标书有问题,就不能进入评标环节。”刘文义说,直到现在,国内的BOT项目也面临着类似问题。

经过招投标一番恶战,拿下项目的安菱联合体和北京市政府又遇到了始料未及的问题——就在论证苏伊士标书有效性的期间,整个北京水务市场供需开始倒挂。

金永祥说,1998年开始规划水十厂时,北京一度计划,从1999年到2004年,每年增加10万吨供水,到2004年供水量达到350万吨。然而,到了2000年,北京市进入用水高峰时也只需要280万吨供水,到2004年,北京实际用水量更是降到了230万吨,而当时供水能力已达到300万吨。

用水量出现下降,源于北京市工业企业的大规模外迁。2000年8月,北京市颁布《北京市三、四环路内工业企业搬迁实施方案》,计划用五年时间,使四环路内企业的占地面积从彼时的8.74%降低到7%。当年,三环内20家污染扰民企业就实施了搬迁。

不仅如此,2001年,北京申奥成功。2002年,北京市颁布《北京奥运行动规划》,该规划要求,在2008年之前,重点加强冶金、化工、电力、水泥等行业生产污染控制,东南郊化工区和四环路以内200家污染企业全部完成调整搬迁,其中特别提出,首钢完成减产200万吨钢和结构调整目标。

“那个时候政府对城市发展规律认识不多,工业企业外迁是一种社会变迁,谁都考虑不到。”金永祥直言,相对2008年的北京奥运会,水十厂的确需要让步。

雪上加霜的是,原先规划为水十厂水源地的北京密云水库,1999年后一直处于枯水期。与此同时,水库上游的农民开始截流。而按计划,水十厂每年应从密云水库取1.5亿吨到2亿吨的源水。

要为奥运让步的,还有从密云水库到水十厂约75公里的输水管道——2004年,北京首都机场实施扩建工程,占了水十厂输水管道建设用地,输水管道迟迟无法开工。

金永祥说,几十公里输水线路的改动,涉及到经济社会很多问题,给项目又加了一个变数。

在前述诸多变数之下,安菱联合体于2004年7月正式要求终止项目,并向政府索要2000万美元的违约款。

刘文义告诉澎湃新闻(www.thepaper.cn),安菱联合体的退出,主要是因为项目时间拖延太久,尽管北京市方面提出用南水北调来水作为水源,安菱联合体仍担忧南水北调的水何时能到北京。

“其实项目出现这么多变故后,北京市政府也不愿意再推动这个项目。”金永祥直言,因其是北京市第一个BOT试点项目,且采用国际招标,北京市政府因而玩起了“规则游戏”。

按照安菱联合体和北京市政府签署的协议,安菱联合体要完成七八亿元的融资,但直到其提出终止项目时也未能完成。

金永祥说,由于当初外企挤破头要竞得水十厂项目,在后来的协议当中,安菱联合体放弃了一些诸如政治不可抗力等对自身有利的条件。而银行则认为企业无法承担此类风险,提出只有政府愿意承担,才贷款给安菱。

“显然,那时政府也不愿意承担这类风险。政府高明的地方在于,我们没有违约,安菱联合体要退出就违约了,融资完不成也算违约。”金永祥后来总结,北京市政府在规则上占了优势,可进可退。

不过,金永祥提醒,这起BOT项目中,安菱联合体的退出,也绝非仅仅是因为项目外部诸多条件的变化。

2004年,欧盟正式东扩,保加利亚、罗马尼亚、匈牙利、斯洛伐克等进入欧盟。安菱联合体中的安格利安想要回防欧洲,在欧盟国家扩张。

张恒利告诉澎湃新闻(www.thepaper.cn),考虑到第十水厂建设的必要性,以及项目终止会给市政府带来一系列法律风险,2005年5月,北京市政府决定继续实施该项目,并同意外方退出,决定由北京控股和美国咨询公司——金州控股集团组成联合体(北控-金州联合体),对项目进行重组。

金永祥说,安菱联合体提出退出项目之际,北京用水需求实则又开始有所上升。同时,为消化南水北调来水,项目也有必要继续建设。

据张恒利介绍,水十厂建成完工后,每年将能消纳1.8亿吨南水北调来水,且能减轻北京对地下水的过度依赖。

建设成本一路飙涨,管道建设遭遇村民征地维权

2006年12月,北控-金州联合体与安菱联合体完成项目重组。次年8月,北京市自来水集团主动加入到水十厂项目。北控、金州和自来水集团分别占股33.875%、33.125%、33%。

金州并不是一家突然出现的公司,从水十厂一开始启动时,其就是安菱联合体的顾问和水十厂项目总承包商。

原先供职金州的张恒利2013年接手水十厂项目建设,他每天都泡在五环边上的项目工地上。说起水十厂项目,张恒利感到“心酸”。

金州董事长蒋超告诉澎湃新闻(www.thepaper.cn),水十厂所在地当年是按划拨形式规划为市政用地的,征地费用也只有3200万美元。由于项目未能如期开工,包括征地、拆迁费用在内,这块地的成本已经涨到八九亿元人民币。为此,北京市政府补偿了金州2亿元人民币,作为征地费用。

与此同时,张恒利提出,有关部门已出台新规,要求外商合资企业在中国的用地要通过转让的方式。这种情况下,项目涉及到的一系列证件和手续都要重新办理。

为了办土地证,张恒利没少跑路。

“你要知道,把政府的这些部门拉到一起开个会不容易。”张恒利说,政府不应根据投资者性质来决定土地是划拨,还是转让,而应根据项目本身的属性来定。水十厂采用BOT模式,建的是市政设施,最终要无偿转移给政府,用地应按照市政项目性质采用划拨形式。

目前,水十厂项目依据北京市建委出具的工程协办单开工建设。张恒利希望,政府部门能帮忙协调解决项目核准批复过期问题、林地问题和北京市政府对项目用地的批复问题,以保证工程的合法合规,使得水十厂后续其他工程手续得以正常办理。

让张恒利头疼的还有2.67公里输水管道的建设问题。输水管道设计和勘察环节已完成,按计划,本应于7月底开工。但目前管道开工却“卡住”了,与项目无关的征地遗留问题硬是“沾上”了水厂。

如前文所述,水源改为南水北调来水后,输水管道也改了路径——水十厂原水输水管道起点为东五环南水北调东干渠与幺家店路相交处,沿幺家店路向东敷设至净水厂。

这一输水管道所经区域有一起征地纠纷。据张恒利称,北京市一政府部门旗下企业在征地中,欠了平房乡九千多万元,欠了高碑店乡四千多万元。

“我们成了村民跟政府谈判的筹码,我们一施工,村民就拿棒子撵我们。”让张恒利感到委屈的是,输水管道在五环以外,而纠纷涉及的征地问题是在五环以内,与水十厂项目并没有关系。

此外,张恒利提出,新股东2007年与政府重新草签的特许权协议,主要内容沿用了2002年时的基本精神,目前已违背项目实际情况,希望政府及有关部门尽快启动有关水价等问题的谈判。

对此,北京市水务局在回应澎湃新闻(www.thepaper.cn)时表示,由于水十厂正在建设过程中,因此尚不便对外进行宣传报道。

“中国要有一个PPP管理机构,专门协调政府各部门利益”

亚洲金融危机、工业企业外迁、北京申奥成功、密云水库水源短缺、南水北调、欧盟东扩,水十厂项目历经诸多变数的期间,也是中国经济增长最快的时候。

PPP模式在1980年代进入中国,经历了探索、试点、推广、反复和普及阶段,水十厂项目正是诞生在试点阶段。据金永祥的统计,水十厂项目经历的16年间,中国已有七八千个PPP项目在运行。

蒋超坦言,做PPP会碰到很多困难,有很多突发状况,政府和企业共同解决以实现共赢,才是PPP的重点,“不要把责任都推给企业或者是政府”。

张恒利则认为,政府行政审批环节过长,在PPP项目中,从文件或法律层面看,政府执行力往往不够。

“政府是PPP项目合同的一方,要有契约精神,就应在规定时间内,履行协议中的责任,像征地、部门协调,我们企业是完成不了的。”张恒利说。

金永祥、刘文义亦认为,PPP的核心是基于完备合同下的契约精神。

“英国一个BOT合同就是一本书,国内一个BOT合同,顶多也就百十页纸。”刘文义认为,水十厂项目后面出现的诸多问题,皆源于一开始协议、合同的不完备,及相关方责任不够明晰。

财政部财政科学研究所中国公私合作研究专业委员会秘书长孙洁从2002年开始研究PPP,在他看来,PPP具有多样性、复杂性和长期性。

孙洁指出,任何一个PPP项目,从“建设”到“运营”到“移交”,需要历经二三十年时间,合同不完备,后期管理中势必会出现较多问题。

对于复杂性,金永祥感同身受:中国社会的复杂性更是让PPP发展多了些阻碍;据其回忆,1999年初,水十厂项目所在地还是一片稻田,1999年底,他再去项目所在地时,那儿已被农民种上树,“为的是获得多一点的征地补偿”。

制约PPP发展的,还有法律和专业人才的缺乏,以及运营资源的匮乏。同时,在企业承接的政府市政项目中,企业融资成本较高,融资利率往往高达8%至12%。

孙洁认为,PPP不仅是一种项目融资的方式,它更是一种提高政府对整个社会资源管理效率的方式。在风险分配上,政府不能承担所有风险,像市场风险、运营方面的风险,政府敏感度远没有企业强,一定是企业承担。政治方面、政策方面的风险,应由政府承担。

“(中国)要有一个PPP管理机构,专门协调政府各部门的利益,因为企业协调不了,单个部门也做不了。”据孙洁介绍,英国在财政部下设立了基础设施局,专门管理PPP。

中国PPP发展有诸多需要规范的地方。孙洁建议,政府在招标时,尽可能要求SPV(特殊目的载体)来竞标。这是因为,SPV包含投资、管理、建设、运营到维护的完整体系,无论是在竞标环节,还是后期项目建设期,效率都较高。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司