- +1

石油会战中,那些平凡而伟大的母亲……

原创 中国石油报 中国石油报

石油母亲

节日快乐!

女本柔弱,为母则刚

妈妈,是世上最温暖的两个字

母爱,是世上最坚强的力量

今天是母亲节

祝天下所有母亲

节日快乐!

回望新中国石油工业发展历程

在党的领导下

先后历次轰轰烈烈的石油会战

奠定了我国石油工业的发展根基

在老一辈石油人印象中留下一段

“激情燃烧的岁月”

石油会战期间

除了冲锋一线的父辈

母亲们的身影同样没有缺席

她们或边照顾孩子,边参加石油会战

或为石油会战提供后勤支持保障

又或默默守护

为前方的父亲提供坚强的后方保障

今天,让我们一起重温这些母亲们的故事

五把铁锹闹革命

大庆石油会战初期,正值我国国民经济处于严重困难时期。特别是从1961年开始,职工家属大批地来到油田,生活更加困难。

为了渡过难关,大庆会战工委号召家属组织起来,发扬南泥湾精神,自己动手、丰衣足食。1962年春天,大庆油田第一个家属生产队诞生。当时,很多家属都报了名,最后确定薛桂芳、吕玉莲、王秀敏、杨晓春、丛桂荣等五人第一批去“八一新村”开荒种地。她们扛着铁锹,背着行李,抱着孩子便出发了。

后来,在“五把铁锹闹革命”精神的带动下,油田职工家属参加农业、副业生产劳动蔚然成风,“五把铁锹”发展为“万把铁锹”。到1965年底,已有95%以上职工家属参加了集体生产劳动。家属垦荒队的成绩获得了肯定,石油部奖给她们一面“发扬穷棒子精神,走自力更生道路”的锦旗。

此外,家属们还同矿区职工一起利用农闲和工余时间建设矿区,从1960年至1965年,她们和大庆油田职工先后建设了100多万平方米的“干打垒”住宅。由家属们举办的各种作坊、食堂、托儿所、缝衣组、理发店等服务部门,遍及矿区各个居民点。

工作家庭两不误

我叫张素兰,是辽河油田物资公司的一名钳工,我的丈夫是克拉玛依油田氧气厂技术员。1970年7月,已有5个月身孕的我,带着3个年幼的孩子,随丈夫转战辽河油田参加会战。

辽河氧气厂建在一片芦苇荡里。为了尽快建厂,他没日没夜地在芦苇荡和沼泽地里干活。由于野外生活艰苦,加上长期的饮食、作息不规律,1980年,他因胃出血住进了医院,胃部切除五分之三,才保住了性命。那时,我每天医院、家里两头跑,变着样儿地做流食,守在病房里喂他吃东西。

当时我所在的回收队负责回收整个辽河油田的废旧物资。七十年代,国家经济困难、工具紧缺,我们深知多抢修出一个小零件,就是在为国家做贡献。七八十人的车间里,只有我们5个女同志,面对着一米多高、六七百斤的高压阀门,我们丝毫不畏惧,和男同志一样,大伙儿都叫我们石油“铁娘子”。

柴达木“铁娘子”

1964年,我的母亲杨建德追随父亲的步伐,从成都来到冷湖参加柴达木盆地冷湖油田会战。冷湖人烟稀少,所有气田的辅助服务工作都是由家属来完成。被称为柴达木“铁娘子”的她们撑起了油田的半边天。

在柴达木盆地,母亲维修过油田公路、挖过管沟、烧过石灰,打过砖、盖过房,进过电石厂、看守过汽轮机……每天回到家还要做饭、洗衣、照顾我,每天要忙到很晚才能休息,第二天又活力满满投入工作。

有时单位的车辆不够用,母亲她们晚上收工后,扛着铁铲,头顶星辰,脚踏黄沙,步行2个多小时才能回到家。后来,由于母亲工作出色,光荣地成为一名预备党员,这也是对母亲努力工作的最好嘉奖。

冷湖油田生产出的原油源源不断地运送到玉门、兰州进行炼制,为青海、西藏的发展和国防安全做出了重要贡献。

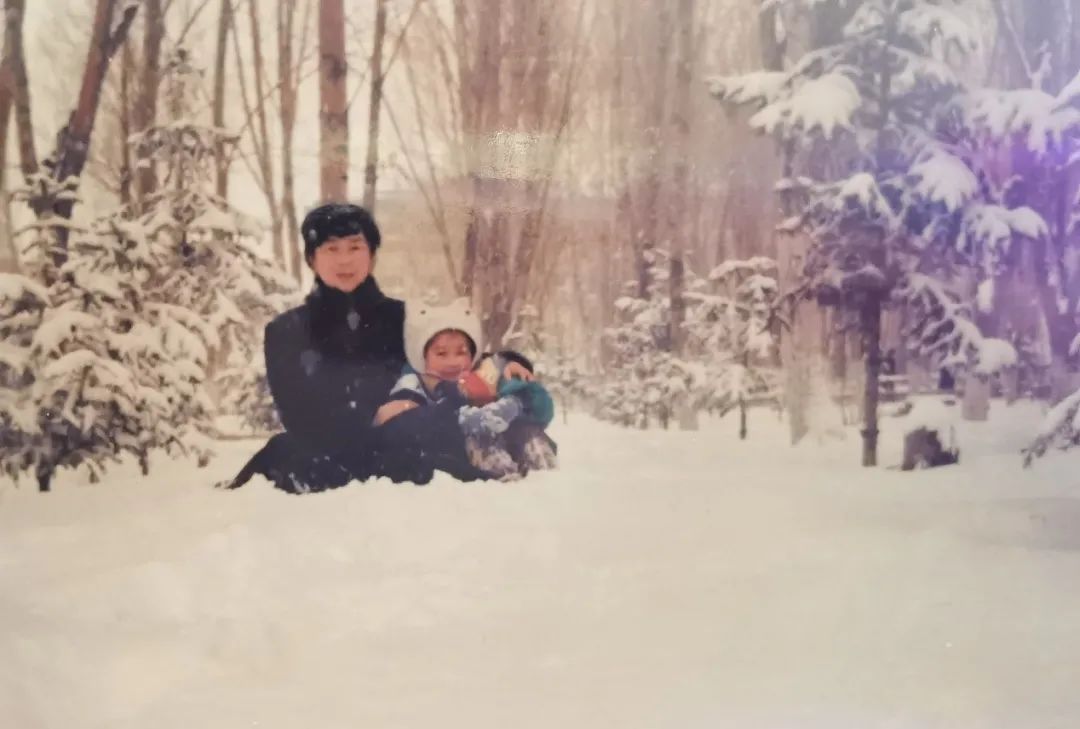

妈妈的“小尾巴”

我出生在祁连山下的石油小镇玉门,爸爸妈妈都是石油工人。在我很小的时候,爸爸参加了吐哈石油会战。

那时候的我并不知道“会战”是什么意思,只知道爸爸总是不在家,每天都是妈妈陪伴着我。那时候起,我就是妈妈的“小尾巴”。我的妈妈顾建芳是玉门油田勘探开发研究院某实验室的化验工,她会带着我去单位加班,而我就在单位的院子里抓蝴蝶、玩泥巴。每过一段时间,妈妈就会带着我去看望在火焰山工作的爸爸,但每次短暂的相聚后,便是长久的分离。

长大后我才明白,妈妈独自带着年幼的我生活,需要多么大的勇气。记得有一次我夜里发高烧,妈妈背着我打着手电筒去医院看病,黑漆漆的夜里,只有她的脚步声和喘息声,一整晚她都守在我旁边陪我打点滴,天亮了,我退烧了,而她的眼里已布满了红血丝。黑漆漆的夜,高烧的孩子,她怎会不害怕?只是为母则刚,坚强地为我撑起了一把保护伞,也在会战后方撑起了一个家。

现在的我成为了一名心里有“火焰”的测井人。而这“火焰”便是石油人越是艰险越向前的奋斗精神。

我的母亲是外线电工

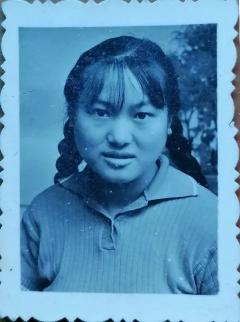

高高的水泥杆拔地而起,身高仅1.55米的她穿好脚扣,系上安全绳,将几十斤重的工具袋背在身上,一步步攀爬……泛黄的照片记录下了我的母亲——管道局通信公司外线电工杜秀芹矫健的身姿。

我的母亲杜秀芹1974年进入管道局工作,成为“三八”作业班的一名外线电工,先后参与了秦兴线、沧临线等通信项目的建设,曾获得1975年管道局劳模等荣誉。

爬杆是外线电工的一项必备技能,几米甚至十几米高的水泥杆,对于她们来说都是挑战。一次在昌黎施工时,晚上结霜,母亲下杆时不好爬,只能慢慢“出溜”,厚厚的棉裤不慎被撕开,棉絮像雪花般飞到外面。秦皇岛冬季凛冽的寒风呼呼作响,沙土漫天,很快就把人冻“透”了。队员们搭帐篷、睡床板,在这种艰难的环境下,母亲所在的作业班一天的外线电作业能达10公里。

如今,看到通信电力事业快速发展,母亲感到十分自豪:“现在技术革新了,更不能丢了咱的石油精神。只要石油精神在,年轻人才能更好地为石油管道事业作贡献。”

感谢伟大的母亲们!

在这个特殊日子里

请给妈妈一个拥抱,一个问候

妈妈您辛苦了!

策划 | 马莹莹

原标题:《石油会战中,那些平凡而伟大的母亲……》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司