- +1

访谈︱李启成:晚清资政院并非摆设

§近代中国政法领域的核心问题是宪政和法治。但法治是以宪政为基础的,没有宪政作为基础的法治,最多只能成其为法制,而绝不可能是rule of law意义上的法治。

§读《速记录》,传统中国末代状元刘春霖的发言所体现的铮铮铁骨给我印象最深。在第一次常年会期间,虽仅发议29次,但最能坚持原则,大有直道而行、不畏权贵的书生本色,亦有燕赵慷慨悲歌侠士之风。

§近代中国之所以追求宪政上一路崎岖,主要是当政者基于专制逻辑不讲妥协,逼出一拨又一拨的革命,从而离真正的宪政愈来愈远。

曹勉之,北京大学法学硕士生,主治美国宪政史,旁涉比较法律文化等。

李启成:的确如你所说,这类因素对我的研究有些影响。因任何学术研究都是基于对研究现状的不满意而展开的。近代中国政法领域的核心问题是宪政和法治。但法治是以宪政为基础的,没有宪政作为基础的法治,最多只能成其为法制,而绝不可能是rule of law意义上的法治,故近代中国政法领域最核心、同时也是最艰难的课题,只是一个宪政问题。从高层正式宣布将厉行宪政,至今已是百有余年矣,但前面仍有漫长的路要走。

近代中国的宪政运动发轫于晚清君主立宪,随清廷覆亡而步入共和立宪时期。长期以来,学界主观上秉持进化史观,客观上亦因晚清作为后来政权的共同批判对象,长时间的强大舆论宣传力量,使得绝大多数学者在未研究之前对资政院即有“伪立宪”的定性,研究在很大程度上是为此定性作注脚,以论代史,不足以成为严肃的学术研究。且近代以来,每个时期都有当政者自己认定的主旋律,在此基础上虽采用方法各异,但都力图引导学者裁剪史实来“制造”历史,以证成其主旋律之符合历史发展之“客观”规律。

比如,我就看到有些书存在基本事实方面的错误。如文化艺术出版社1994年版的《枣强县志》在“于邦华”的传记中说,“诸议员公推他入资政院,但他认为清廷立宪只是一句空话,便以患病为由推却。”实际上,根据《速记录》的记载,于邦华议员编号为110,从头至尾参加了资政院第一次常年会,发议达199次,算是非常活跃的资政院议员。

这种错误之所以发生,除了在材料搜集上有其不足之外,写作者的“成见”促使其做出大胆的推测。换言之,是假设太过大胆,求证严重不足。作为晚清君主立宪重要内容的资政院,一方面因与其后各时期的主旋律皆不搭调,而渐渐被人遗忘;另一方面因有前述那样未经确凿史料证实而仅凭想象所推论出来的“事实”,资政院的形象又被歪曲。

就既有的研究而言,绝大多数不尽人意,仅有少数例外,如顾敦鍒、张朋园、姚光祖等学者的研究就较为扎实。即便是这些研究,都没能系统利用《速记录》,而《速记录》是资政院秘书厅速记科的工作人员对资政院第一次常年会会议情形的原始记录,是研究晚清资政院的最原始、最权威的资料。

曹勉之:这一状况也点出了我们观察清末变局的一个盲点:改良的步伐最终没有赶上革命,为此,改良者的动机、改革的机理以及成败得失,都被无视了。

李启成:从近代中国的历史进程来看,革命是主旋律。但革命之所以成为主旋律,并不完全是某种必然性的产物。在晚清,为救亡图存,改良和革命都可能是有效的方式。长期以来,我们有一个形象的说法,即改良和革命在赛跑,革命胜出。其实,之所以有革命胜出的结果,是有些偶然因素发挥了很大的作用。比如说摄政王载沣个人的能力威望、湖广总督瑞澂对新军起义的具体处置措施等。如果要认真思考这类问题,而不是简单地把革命从最开始即视为某种必然性结果,那我们就要发掘利用翔实的资料,尽可能回到历史的现场,关注历史的细节,尤其是那些长期被忽视的部分。在这个意义上,你所说的改革者的动机、改良的机理及其成败得失之原因对于反思中国近代的宪政的轨迹就显得特别重要。

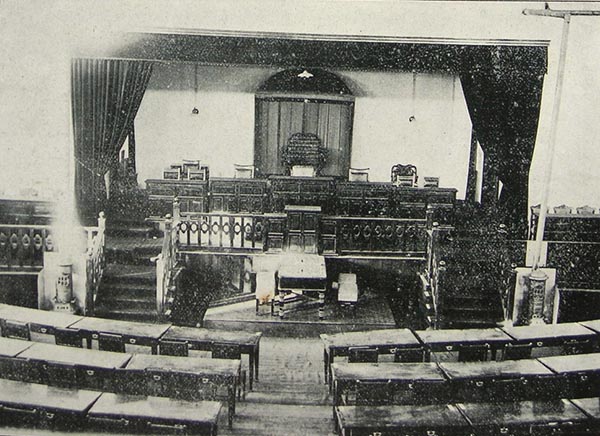

资政院内景

曹勉之:仅从《资政院议场会议速记录》观察,资政院的运作堪称真立宪。甚至不分钦选、民选,议员都以争取开国会、立责任内阁为己任,其间“大清帝国万岁”的呼声,委实令人唏嘘。

李启成:首先要指出,“钦选”不等于“钦定”,“选”字既有票举之义,又有皇帝或官长选定之义。钦选议员除世爵王公等高级贵族之外,其他的以互选得票多少为序,按各自定额的四倍造册奏请钦定,皇帝一般会选择排名在前的候选人。我们以前有个误解:好像钦选议员就是朝廷自己的人。其实阅读《速记录》,是不成立的。钦选议员作为一议员团体,据《速记录》统计,共发议1100多次,相对于民选议员2800多次,显然不算活跃。其中高级王公贵族和宗室觉罗议员46名,发议才57次,基本处于沉默状态;在议场比较活跃的主要是各部院衙门官、硕学通儒和纳税多额等三类议员,尤其是前两类议员的发议平均数接近民选议员水平。

这么多钦选议员基本保持沉默,其原因大致包括:第一,他们较缺乏近代法政知识,尤其是议会运作、议场辩论方面的知识;第二,因其位高年长,不愿降尊纾贵去和官品较低甚或没有功名的年轻草民公开论辩;第三,他们因其高地位,能更多洞悉朝廷和官场内幕,王朝到了晚期,种种不堪事体,想必甚多,这使得他们耻于为朝廷辩护而为舆论所不容。总之,钦选议员并不甘心为政府所用。那些王公贵族、宗室觉罗议员,尽管与朝廷休戚相关,但面对王朝晚期的诸多弊政,欲为政府辩护,也不便堂而皇之,而选择了沉默,因为理不直则气不壮。那些低级官员、硕学通儒和纳税多额议员,发议较多,但也非尽是附和朝廷,甚至对朝廷有诸多严厉批评,很多时候和民选议员的立场无太大分别。

民选议员多有这样的人生经历:早年参加科举,在家乡成为绅士,适逢留学潮,或公费或自费出去学习,回国后即回到生长于斯的家乡去从事教育或实业工作,以切实启迪民智或使民脱贫为己任,渐渐弄出了名堂,享有了社会声誉,被推举为省谘议局议员,随后在互选中胜出,成为资政院议员。正因为有来自民间的经历,有真正改造社会的理想和自己认可的渠道,有留学海外的见识,所以才有《速记录》中保留下来的精彩言论。

其中有代表性的是当时被称为“资政院三杰”的易宗夔、罗杰和雷奋。读《速记录》,传统中国末代状元刘春霖的发言所体现的铮铮铁骨给我印象最深。在第一次常年会期间,虽仅发议29次,但最能坚持原则,大有直道而行、不畏权贵的书生本色,亦有燕赵慷慨悲歌侠士之风。在弹劾军机案中,因他在议场发言激烈,议员许鼎霖私下告诉他,“有人在政府献议,说议员胡闹,非照戊戌那年办几个人不可”,针对这种赤裸裸的威胁,他不仅没有退缩,且在第二天的大会上发言,可谓掷地有声,令闻者起敬起畏:“本员说话诚不免有过激的地方,但是发于忠爱之至诚,本员受先朝特达之知,今日又为国民代表,断不敢作谄谀的话贻误全局。诚以有几个议员在政府里头平素多奴颜婢膝,而政府遂轻视资政院。这一种议员不但自失身分,并且说所谓全体议决,其实并不是全体,不过几个人胡闹而已。政府觉得你不是全体,所以越发看着资政院很轻,致使资政院议案全归于无效。这全是坏在这几个议员身上。所以本员昨天不得不有激切之词,然而语虽激切,实发于忠爱之至诚。在上可以对皇上,在下可以对国民。就是本议员见了监国摄政王,也是这样说,不敢作谄谀之词。”

有这些杰出的民选议员,使得他们能操控议场,打破了朝廷意图将资政院严格约束在“资政”范围内的企图,并引导一部分钦选议员加入了批判朝政、弹劾军机、速开国会、实质审查预算中来,使资政院摆脱了“资政”的帽子,无愧于预备国会之性质。

曹勉之:引人深思的是,在议决《报律》的过程里,“保护臣下自由”竟然成为资政院和各部共同争取的话语资源。帝国偌大,专制基础牢固若此,一朝厉行宪政,竟然没有人谈如何“禁报”,反而是在谈报纸的兴起是否会侵犯私权等。

李启成:大致在戊戌变法之后,“权利”、“民权”、“自由”成为法政书刊中的重要语词,保护民众的权利和自由逐渐成为知识界的共识。拿《钦定宪法大纲》来说,以前学界批评较多,认为它规定了太多的君上大权,而对臣民的权利规定较少。其实换个角度来看,它第一次以“宪法纲要”的形式确认臣民之“有权”,这在中国历史上可说是破天荒之举。1907年民政部和法部会同制定《报律》草案,宪政编查馆审核后,即肯定在此预备立宪之时,中国报界处于萌芽阶段,应广为提倡,“以符言论自由之通例”。作为军机大臣下属机构的宪政编查馆都肯定言论自由是“通例”,那资政院议员就更不消说了。尽管各部院和资政院对《报律》的看法有差别,但都是在肯定保护言论自由这个大前提下展开辩论的。

曹勉之:有趣的是,在资政院的争辩中,清末的实力派袁世凯以及他的小站同侪的形象非常模糊。作为晚清鼎立其一的政治势力,袁系的实力派竟然在这场宪政大讨论中失语,不得不引人深思。宪政的实行,与这套制度安排对政治势力的吸纳整合程度关系甚巨,而一套未能吸纳袁系的制度安排,或许从最初就暗藏了失败的种子。

李启成:这一点我想还要具体分析。袁世凯确实是晚清新政的一个旗帜性人物,同时也是最大的实力派。但当时皇权神圣之观念还很浓重,摄政王载沣将袁世凯开缺回籍,袁也只能遵从,回到老家等待合适的机会以东山再起。及至武昌事起,袁世凯获得再次出山收拾局面的机会。这就是所谓的形势比人强。晚清君宪,是朝廷主导的,及至朝廷与袁世凯集团之间的猜忌日深、矛盾极其尖锐之时,是不可能在资政院中充分吸纳袁系人员的。

即便如此,还是有不少袁世凯集团的成员或与袁世凯集团有紧密联系之人参与到资政院的实际运作之中。如各部院衙门官议员陆宗舆和汪荣宝、硕学通儒议员严复和章宗元等。更重要的,如资政院秘书厅秘书长金邦平因留日习法政而被袁世凯引入幕府,后袁世凯办新政需政法方面的人才而特予拔擢,否则金邦平难以担任正四品的资政院秘书长。而资政院秘书厅在议员资格审查、议事日程安排、发言顺序等方面有巨大权力,在一定程度上能左右资政院大会。所以,在资政院议员选任上,因为朝廷和袁世凯之间的矛盾,不可能有侧重吸纳袁世凯团体成员的制度安排;征诸君主立宪法理,也不应该有这样的制度安排。但该集团的巨大实力和影响力,在资政院中还是有所体现的。

曹勉之:某种程度上,议员的整体规划是,通过巩固资政院的权力(这里无可避免的要压抑君权),从而确认议员的权利。从速开国会、质询军机大臣,到日后弹劾军机,都是这个线条下的发展。外人观察英美宪政史,往往称颂其妥协精神,由此而论,资政院行宪政的步伐节奏,未免给人以欠缺妥协精神、轻狂躁进的印象。但是,后发国家如中国,宪政的后来者如资政院议员,欠缺的是究竟是妥协的精神,还是某些更为实际的因素如枪杆子、钱袋子?妥协精神究竟是英美这些老牌强国的“为赋新词强说愁”,还是中国等后发国家的切实的文化缺陷?

李启成:我对英美宪政史没有专门的研究,但在有限的阅读中,确实能感受到你所说的那种妥协精神。但这种妥协精神能产生积极效果,是需要条件或前提的。双方先大致要势均力敌,经反复斗争,渐渐发现妥协对双方都有好处,才会慢慢成长出妥协精神或习惯。

在晚清,资政院完全不具备与军机大臣、各部院抗衡的实力,更遑论朝廷了。在那个时候,也只能是军机大臣、各部院,乃至朝廷讲妥协才可能有效;资政院议员们讲妥协,在预备立宪这个目标之下,可说是没有资格。

就拿你刚才提到的弹劾军机案来讲,资政院两次上奏弹劾军机,时间达两个多月,在资政院第一次常年会100天会期中占相当大的时间比重。清廷设立资政院的主要目的是为了对付日渐高涨的立宪舆论,所谓“当舆论之冲”,但要限制其权力,不能对君权专制构成真正的威胁,最多只能让它充当“咨询顾问”的御用机关。到议员正式弹劾军机,朝廷直接袒护后者,破坏了君主立宪的根本原则:君主神圣不可侵犯就体现在其超然于政府和议会之上,由政府负责,直接面对民意机关和舆论。

尽管当时有不少议员苦口婆心地向军机和朝廷陈述这个道理,但因以摄政王载沣为首的满洲权贵出于集权于皇帝的需要且不谙政治经验,直接出面偏袒军机处,将自身置于舆论的对立面,无异于将清廷“立宪”之本意昭告天下:立宪只不过是专制政府收揽民心的手段,绝不是真正的君主立宪。结果,作为收揽民心手段的立宪因为军机案反而使清政府失去了民心:原本真诚希望在既有的政治框架内实行“君主立宪”的立宪人士感到失望。换个角度看,弹劾军机案的发生,更提醒朝廷:如真要立宪,势必要选举,不论采取哪种选举方式,人口数量居于绝对劣势的满洲亲贵的特权难以维护,只有将政权掌握在自己人手里才靠得住,顺理成章有了皇族内阁的出台,这更增加了立宪党人的失望,同时也敲响了清廷覆亡的丧钟。

如后来的研究者根据君主立宪失败的结果来反推,认为资政院议员妥协了可能更好些,我以为是脱离了当时历史情境的良好愿望。如议员们当时即妥协,在军机大臣、各部院和朝廷眼里,资政院不过就是一“资政”摆设,君主立宪亦会落空。在我国历史上,这类似的例子很多。有些士大夫抱着悲天悯人的情怀入仕,希望能暂时妥协获得高位以致君泽民,结果要么是为专制政权所同化沦为帮凶,要么成为专制政权的牺牲品,无一例外。

正是对这一点研究得透,所以徐复观先生在悼念胡适先生的文章命名为“一个伟大书生的悲剧”,他很沉痛地讲:“在真正地自由民主未实现之前,所有的书生,都是悲剧的命运……我相信胡先生在九泉之下,会引领望着这种悲剧的彻底结束。”近代中国之所以追求宪政上一路崎岖,主要是当政者基于专制逻辑不讲妥协,逼出一拨又一拨的革命,从而离真正的宪政愈来愈远。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司