- +1

纪念|107岁的周退老,何以见证中国书法的“人书俱老”

今年7月16日是文史大家、书法家周退密先生(1914-2020)辞世一周年。

以107岁高龄辞世的周退密先生曾被郑逸梅称为“海上寓公”,其诗词、书法,双峰并峙。尤其是诗词见出的气韵与生命境界,其实对其书法的气息影响尤大。退老书法无论是形韵与气质,都是有东坡旷达的气质与影子的,读其手札行草,平淡自然,随意而发,骨子里却又豪迈纵横,疏朗峻拔,方寸短札,却寓千里之势。

退隐型的独立人格与文史诗词的涵养,也使得其书法,全无当下那些书协类书家与展览类书家的习气,尤其是诗稿与信札,纯任自然,一片本色,全然不见一丝一毫的习气,这样的气息与境界,实在是难而又难的。

退老的为人与诗词、书法,不仅对当下的诗坛与书法界,对当下的文化界,都可谓是一面巨大的镜子。书法是什么呢?诗词是什么呢?生命的本色到底是什么呢?读退老诗文书札,常有此问,然而似乎又不需要回答。

周退密先生(1914-2020)

这些天重读周退密先生多年前赐赠的书籍与陆续收藏的退老诗稿手札,忽然忆及年少时沉迷于东坡文章的那些往事,黄昏时分,坐于水边,或长或短,随翻随读,累了,就看看脚下的水,天上的云,觉得离生命很近,充实,旷达,真有一种人生的诗意悠远处。

退老书法无论是形韵与气质,都是有东坡旷达的气质与影子的,且因用心于金石碑拓间,晚年笔墨间更是一片苍莽浑融,达到了极高的书法境界,读其手札行草,如读坡文“若行云流水,初无定质,常行于所当行,止于所不可不止”,平淡自然,随意而发,骨子里却又豪迈纵横,疏朗峻拔,方寸短札,却寓千里之势。

偶尔累了,捧出退老墨迹品读,身心顿时为之一畅,且又见出骨力,那些尘世的纷繁喧闹,率皆水洗而去,真有读南朝吴均《与朱元思书》之感:“风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。”

书法是什么呢?诗词是什么呢?生命的本色到底是什么呢?

读退老诗文书札,常有此问,然而似乎又不需要回答。

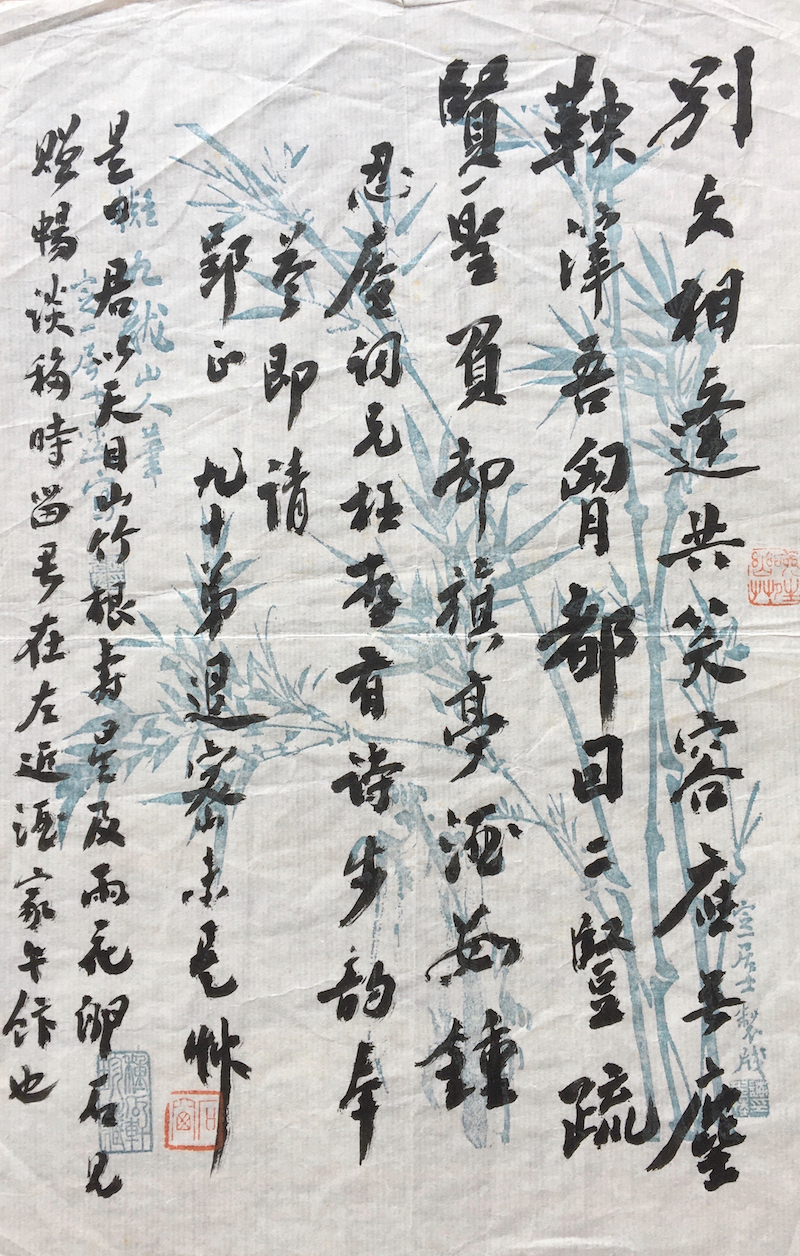

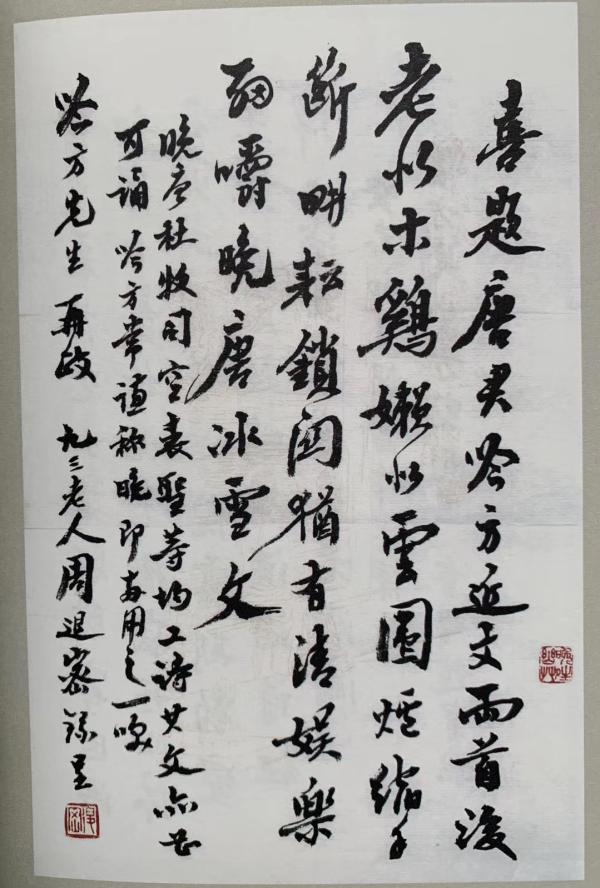

周退密诗稿

周退密诗稿(局部)

有时越来越感受到,对周退密老的认识或许要放在百年来中国文脉如何真正传承的角度来理解,尤其是,诗与书如何成为这样一位文人安身寄命处,经历一百多年的苍茫时光,世事变幻,始终真诚地面对自己的内心,不为这个时代的虚浮之风所左右,退藏于密,最后终而卓然成家,在人格、诗词与书法几方面,都达到了一个高度,且成为一个时代隐去的象征。

读退密老,念及中国文化的过去、现实与未来,能不唏嘘感叹?!

读退密老,总让我想起比他长一些的沈曾植先生、马一浮先生、夏承焘先生,几乎同辈的孙犁先生、黄裳先生、汪曾祺先生,以及晚一些的章汝奭先生、朱豹卿先生等,这些先生都是我所喜欢的——相似的是,他们都是有着中国文化“道统”的读书人,无论或是隐是显,或如鄙文忆章汝奭先生所记:“传统文人士大夫的精神因子在他们身上表现得都非常充分,中国本来的文化人应该是怎样的,中国的知识分子应该是怎样的,中国文化的文脉流转,他们几乎是一个活的标本。”有意思的是,这些读书人对中外文化一方面有着开放式的胸襟,另一方面又有着一种发自本心的坚定的中国文化自信,同时又都有着一种“退藏”或“归隐”之意,反而因此成就了自己,这尤其值得当下文化界思考。

退密老平生寄意所在,如他93岁自谦时所言,“曰诗曰书。虽垂老无成,捻髭临池之情固未尝稍衰也。”

就书法而言,与其人格、诗词等其实是相辅相成,如清代刘熙载《艺概·书概》所言:“书者,如也,如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。”

(一)

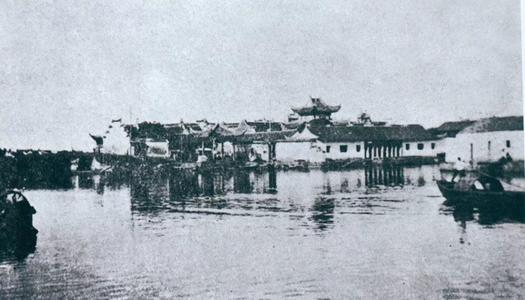

追寻退翁书法之路与书迹之美的缘起,当然与其人格、学养、诗词等密不可分,然而若论及最初的影响与意象,或许不能不说到水,这从他第一个笔名与儿时的回忆是可以见出的,“其实是有我最早用的笔名‘矶痕’二字是就是唐诗‘石矶西畔问渔船’和苏轼‘野水参差落涨痕’的两句诗中各取一字合成而来的。我生长在故乡宁波城内月湖的西岸,故居面临月湖,远处是横卧在潋滟湖波上的双瞳瞳桥,近处是我家石砌的埠头。每当湖水涨落,必在石上有所反映,留有痕跡,历久不褪。我觉得人生起伏,事物消长,不也是这样吗?于是一时有感于斯,就取以为号,还郑重其事地刻过一枚石章,可惜留在宁波故居,早遗失了。”

那些源于自然的月湖水波与诗意有意无意间其实是影响了周退老的为人与为学,也影响了他的书迹。

宁波月湖旧影

对于儿时的学书之路,退老曾说:“我父亲从前是科举出身,最注重的是欧字,用欧阳询的字打底。”事实上,欧阳询对其确实影响极巨,即便老来,退老书法中瘦硬平正、峭劲奔放、寓险于正的欧字之风格依然清晰可见。

退老家学渊源,其父亲周慎甫,号絜非,在汉口开过保和堂中药店,淡於名利,不善经营,却喜欢收藏古籍碑帖,一卷在手,挥毫临帖,怡然自得。

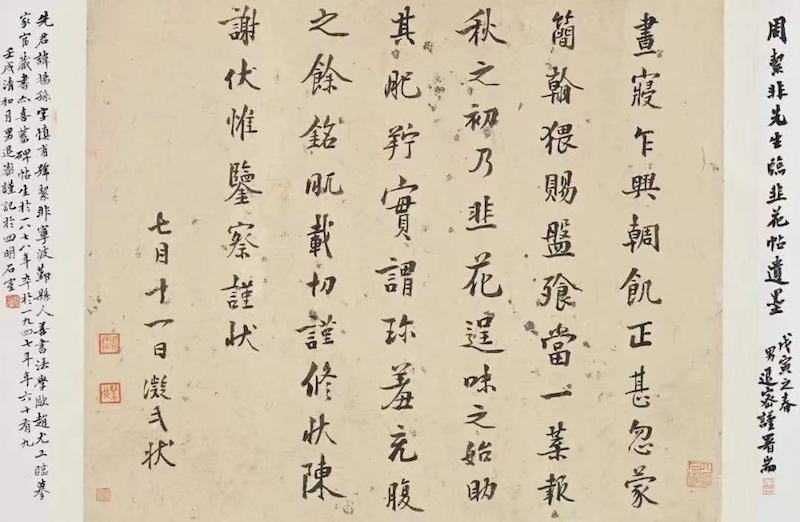

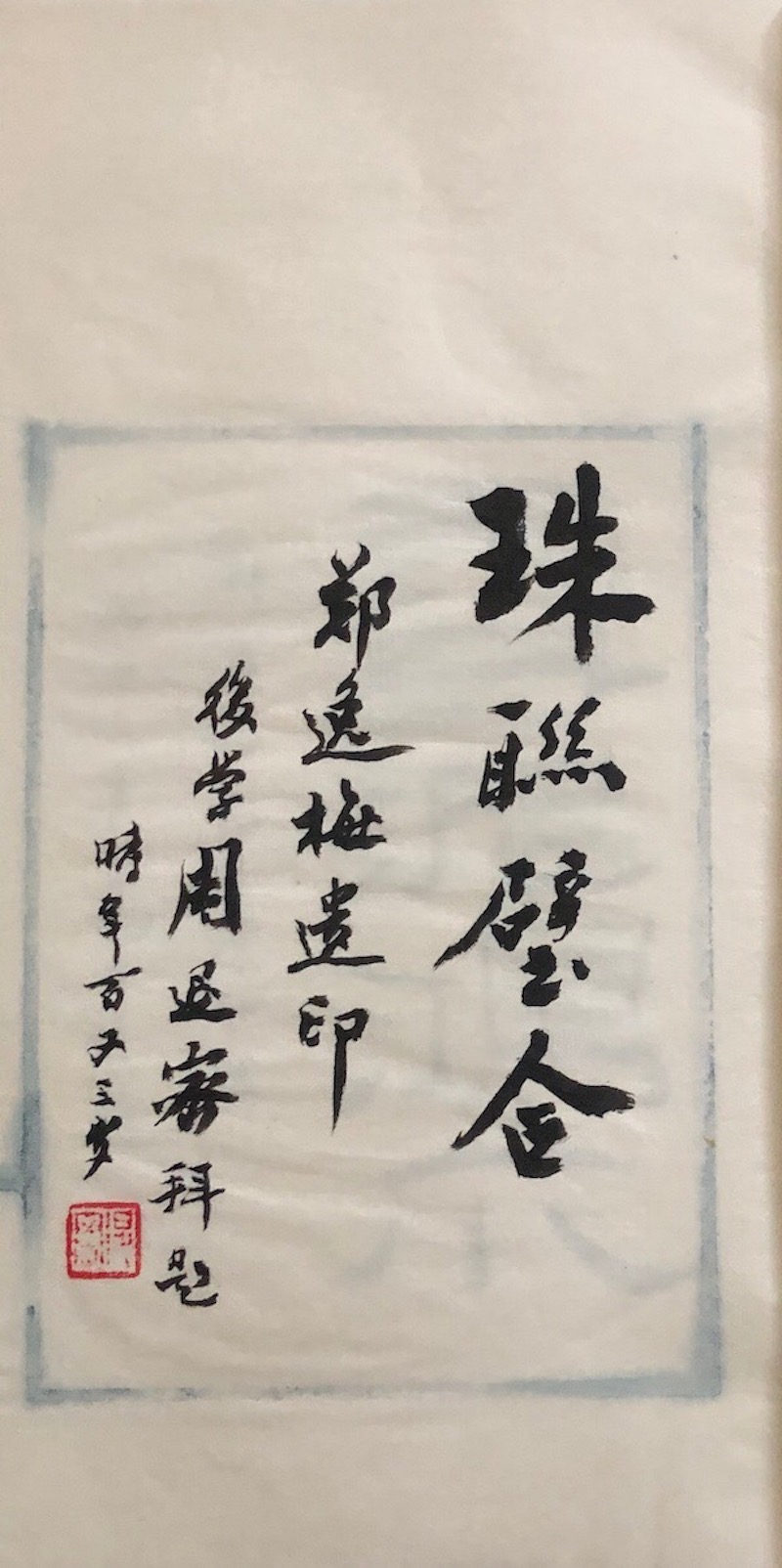

周退密题跋,其父周絜非的遗墨——临《韭花帖》

这份兴趣与爱好极深地影响了儿时的周退密。周退老辞世后,上海市文史研究馆举办的“周退密书法展”上,曾展出一幅周退密题跋的其父周絜非临《韭花帖》,用笔清雅,父子两人翰墨同时呈现于一纸,诗书之好,一脉相承。周退密1982年(壬戌年)跋有:“先君善书法,学欧赵,尤工临摹,家富藏书,喜蓄碑帖。生于一八七六年,卒于一九四七年。”对于年少时的学书,周退老在致友人诗词中记有:“忆昔趋庭初问业,宿缘真在临池。秦碑汉碣辨龙螭。谁知千百载,难越一羲之。妙绝东坡寒食帖,更思丹荔瑰辞。几回梦到柳侯祠。婵娟千里共,月下琢新词。”并自注云:“仆童年学书及篆刻,先君为篆‘耽书是夙缘’五字于一竹秘阁上,予即走刀刻之,爱护逾恆。抗战中失于月湖饭店。同时失去者有《一白堂石刻兰亭》,端溪绿石大荷叶砚,均畴昔与先室忠源居士共用之物,思之增人琴之痛焉。”

在其父临赵松雪《兰亭跋》,周退密以楷书记有“先君子神清骨秀,风姿萧散,似过江人物。平生熟精乙部,善谈枌榆掌故,晚年以医活人无数……忆与大人抵足谈艺,忽忽如昨日,可悲矣哉!”“庚寅九秋,男退密并记”。

周絜非临赵松雪《兰亭跋》,周退密题跋。

无论熟精乙部还是抵足谈艺,从中可以看到父子之间对于文史书法的共同爱好与精赏处,有意味的是,这一跋文记于1950年,分左右书写,是其父辞世三年后所书,这似乎是笔者目前所见的周退密最早书法——彼时周退密36岁,用笔一丝不苟,法度谨严而意态生动,温文儒雅,隋唐间小楷笔意清晰可见,左侧跋文且见出“董美人”的韵味。

事实上,对于书法,彼时的周退密只是一种兴趣爱好,或者说是陶醉其间,退老曾自述:“过去老家就有不少碑帖,以后又从上海有正书局、文明书局、商务印书馆买回大量珂罗版、石印的碑帖,凡是他们出版的碑帖,我几乎十有八九了。解放后,我乐此不疲,又购进了不少碑帖拓本”,无论是其后从事行医、律师,还是教师,他真正的工作与书法从无关系。1956年他应聘往哈尔滨外国语学院任教,1964年调回上海外国语学院从事外语教学工作,1968年调至上海外国语学院法汉词典组,参与编写《法汉辞典》,经历多年,直到1981年退休,才真正专注于他最大的爱好——书法碑帖和古典诗词。

然而,本质上来说,这还是一个“退藏”过程,除了参与诗词协会,似乎从未见他参加书协之类的活动,而书法参展大概也是加入上海文史馆以后偶尔见之。

换言之,书法与诗词,其实只是退老的一种生活方式,是一种自娱,所谓“只可自怡悦”,但又是其最见用心与人生寄远处,而其背后,则是一种对人生与生命的真正理解:从儿时的湖水涨落,看透浮华,进而安素守真,守得自己本心所在,正如程千帆先生与其论观堂:“窃谓其密旨深衷,乃对于宇宙人生之悲悯,乃叔本华哲学之韵文讲义。真纯儿女之情,或者仿佛近之,他皆未可相方也。”

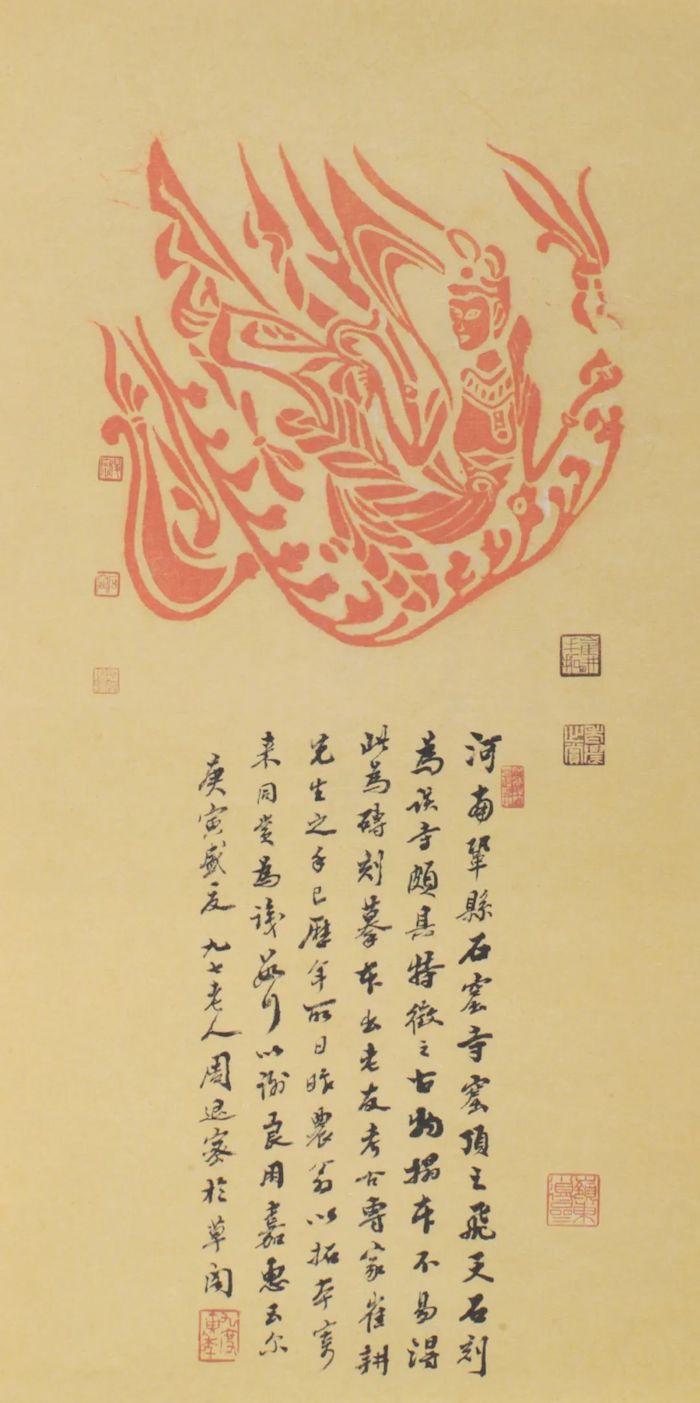

周退密题河南巩县石窟拓片

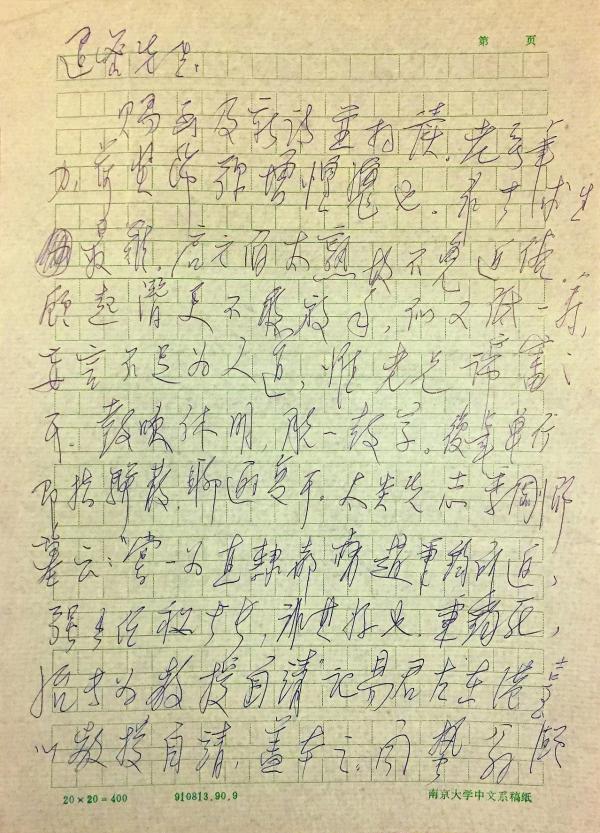

周退密赠唐吟方诗稿

退密老诗词、书法,双峰并峙。尤其是诗词见出的气韵与生命境界,其实对其书法的气息影响尤大。

对于周退密先生的诗词创作,论者颇多,无论是“仁者胸襟与高士品格”,“不求有为而为之,是一个人的声音而已”等,都可以见出士大夫的忧患意识与非功利性的文人情怀,退老在回忆施蛰存先生时曾记:“‘四凶’垮台之后,施老多次劝我写文章,他曾恳切地对我说,诗不要写了,还是写写文章吧!他的用意我可以猜到几分……但由于我积习难改,以此自娱,不自休,在退休以后的二十年中居然写了四千首以上的诗词。”

吟方兄忆退密老文中曾称“他晚年对于诗词界来说最大的贡献是‘诗的日常’,用诗记录日常,用日常的语言写诗,成为这个时代不多的年高而诗兴依然昂扬的老诗人。”

这是确实的,然而鄙意将退老之“诗”换成“书法”亦成立,退老以书迹记录并书写日常,且又寄意于远。退老自己曾说:“退休以后用毛笔的机会越来越多,抄书、起稿、写信,多半用是毛笔。”

退隐型的独立人格与文史诗词的涵养,也使得其书法,全无当下那些书协类书家与展览类书家的习气——这样的习气即使修养如启功老,似乎也依然存在,但就退密老而言,尤其是诗稿与信札,纯任自然,一片本色,全然不见一丝一毫的习气,这样的气息与境界,实在是难而又难的。

程千帆先生致施蛰存书札中谈沈祖棻诗词付印事又曾言:“想请维昭及退密二兄各题一内封面,一书‘涉江诗稿四卷’,一书‘涉江词稿五卷’,其大小即照《金石百咏》之板框。其式如左:涉江诗稿四卷。退密楷书,子苾所喜。弟则爱微昭之奇逸,故欲转请兄一求耳。(或请退密,作楷,微昭作篆。)”

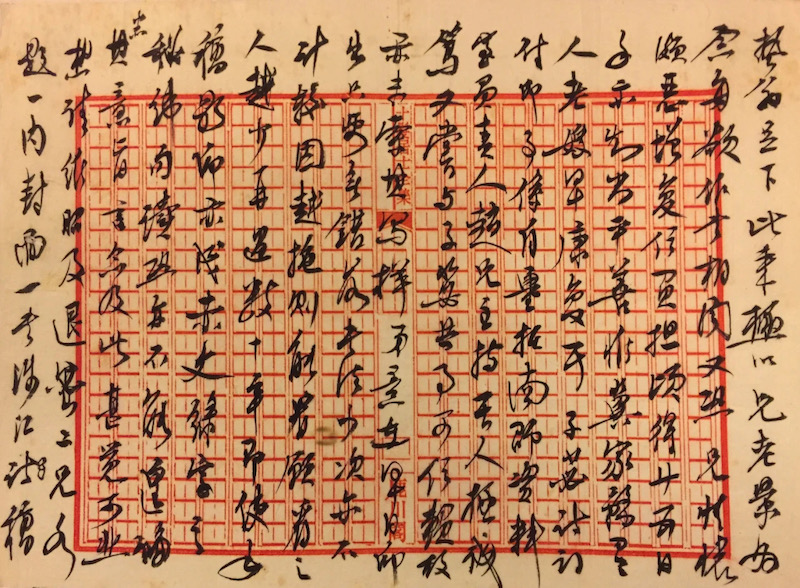

程千帆先生致施蛰存书札

程千帆先生致施蛰存书札

事实上,现在所见退老最早题签,即1978年应程先生之请的油印本“涉江诗稿四卷”隶书题签,该本另有陆维钊先生的篆书题签,程千帆先生彼时欣赏陆维钊的奇逸与周退密的楷书,这从表面上来说并无问题,但现在看,周退老的平实只是表面,在其平实的书风之下,则隐藏着深厚的奇逸之境。

这一点大概程千帆后来或许也渐渐感受,在1985年,福建人民出版社正式出版《涉江诗》,则沿用了周退密先生的题签,从中可见程千帆先生的喜爱。

难怪程千帆先生1997年致信退密老所言:“作书求生最难。启元白太熟,故不免近俗,顾起潜更不敢放手……妄言不足为人道,惟老兄谛审之耳。”

其中可以看出对退老书法鉴赏的推重与对当时书法名家的犀利之评。

程千帆先生1997年致信周退密信,中有:“作书求生最难。启元白太熟,故不免近俗,顾起潜更不敢放手……妄言不足为人道,惟老兄谛审之耳。”

程千帆先生1997年致信周退密信局部

(二)

说来实在汗颜,由于退老的低调与“退藏”,对退密老之人、诗与书的认识,其实经历了一个过程。

第一次读退老的书法似乎是在十多年前上海文史研究馆的一个书画展上,当时展出的是周退密老八九十岁所书的对联,大字,隶书,感觉有清代郑谷口的味道,规矩了些,见出性情处不多,故当时的感受似乎并不深。

直到后来偶然读到他的一些晚年诗稿手札,笔底雄力,而又自然超迈,见出“二王”以来翰札真意,这才惊叹不已。

然而当时退老已近百岁,自然不敢前往叨扰老人。

去年退密先生辞世后首个由家属提供作品的书法展——“周退密书法展”在上海市文史研究馆展厅展出,前往观展两次,展览呈现了近60幅周退密的书法作品。其中既有大量退老临古拟古的作品,包括临《石门铭》《石门颂》等,更有其自作诗《松江游草》等作品,对退老的书法有了更深的认识,然而也印证了自己最初的直觉,即,退老最好的书法作品仍然是晚年诗稿、信札或题签,而专门为展览书写的作品似乎并非其所长。

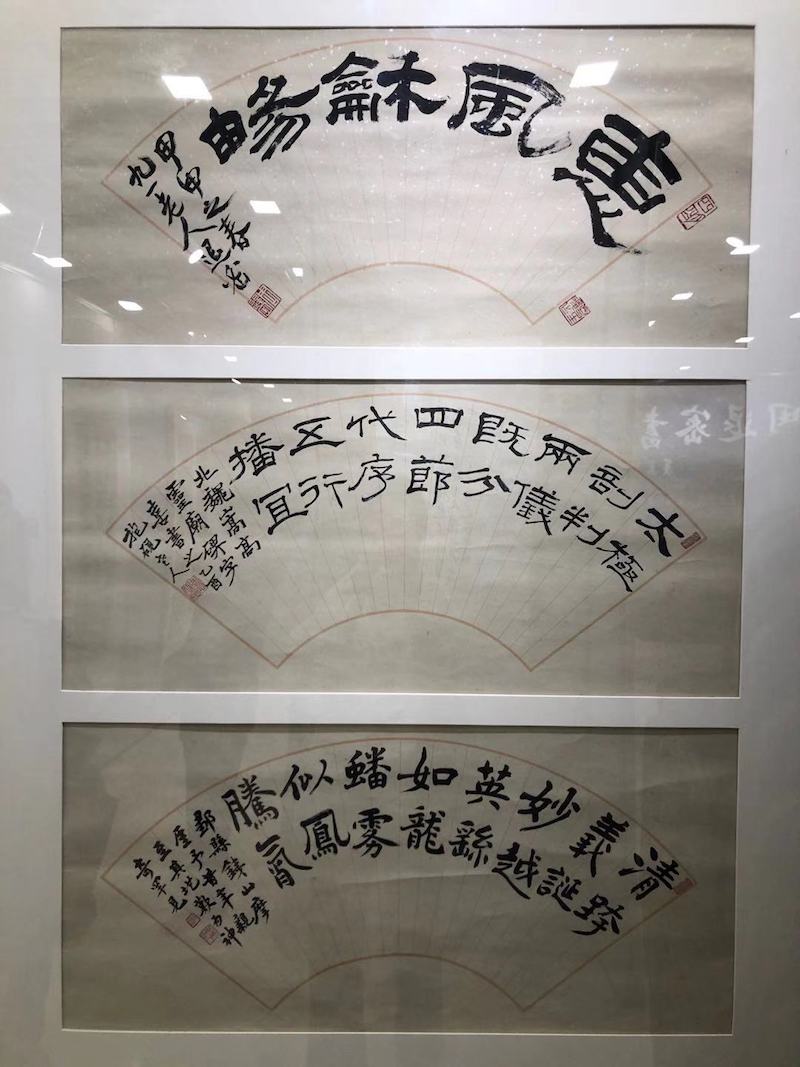

周退密扇面三幅

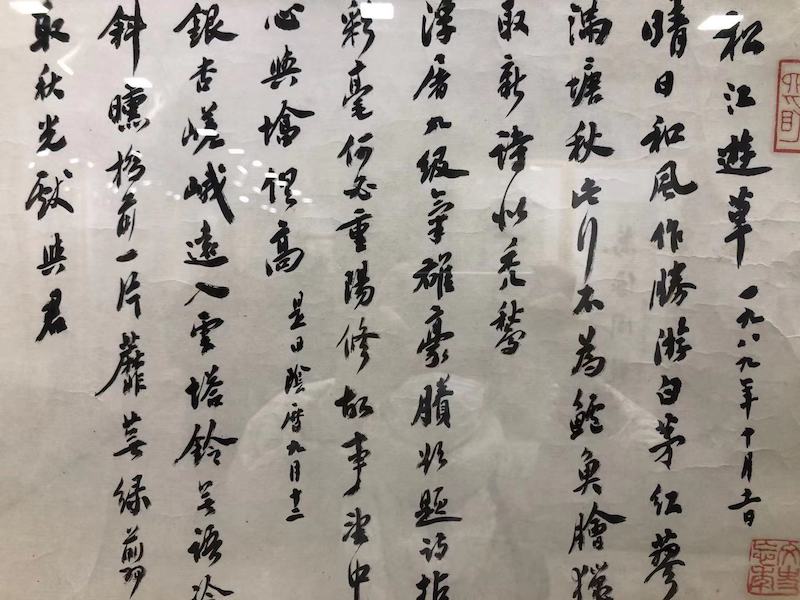

周退密自作诗《松江游草》(局部)

退密老富藏碑帖,书法取法极广,读退老的书法,如其名字,书法之间正见出“退”与“密”,能进方能知退,能退方能知进。

在一篇纪念施蛰存先生的文中,退密老提起自己收藏碑拓的目的:“虽然我们两人都爱碑拓,但是目的略有不同。施老主要在于通过碑文作为文史研究的一个方面,他的水经注碑录就是一个例子;而我的目的则很单纯,只是想通过碑文上不同风格的书法作临摹、参考,使我的书法能够博采众长,融会贯通精益多师,为我所用。”

书迹见心迹,从中可见其人生格局与境界,如老人在98岁时所记:“我在九十八年的历史长河中,在处顺境时,是保泰持盈,不敢妄作非为;在处逆境时,是含垢忍辱,耐心待变,听其自然,不灰心丧气,终于峰回路转,活到现在。”从他的见出心性的诗稿手札中,正见出其晚年的一心向内,内在的朴拙古厚,而又潇散飘逸,如读东坡书简,既见出一种澄明之境,又见出人生的岁月蹉跎、世事蹭蹬与放逸旷达处。

退老书法的另一“密”字——事实上,取法极广,却又隐于秘处,极尽自然。退密书法筑基极厚,欧体打底,胎息“二王”,沉迷于东坡《寒食帖》,精鉴金石碑帖,且由取法清代隶书而上溯秦汉,所谓“秦碑汉碣辨龙螭”,从李斯刻石、《秦诏版》,到汉三颂、“二爨”、《华山碑》、《礼器碑》、魏墓志等,直到唐楷、宋四家、晚明诸家,皆有涉猎,清以来的金石考据之风影响亦大,尤其是郑谷口、沈曾植、马一浮诸家之书,退老极其喜爱,受益亦无穷。

周退密书法 《临〈瘗鹤铭〉四条屏》

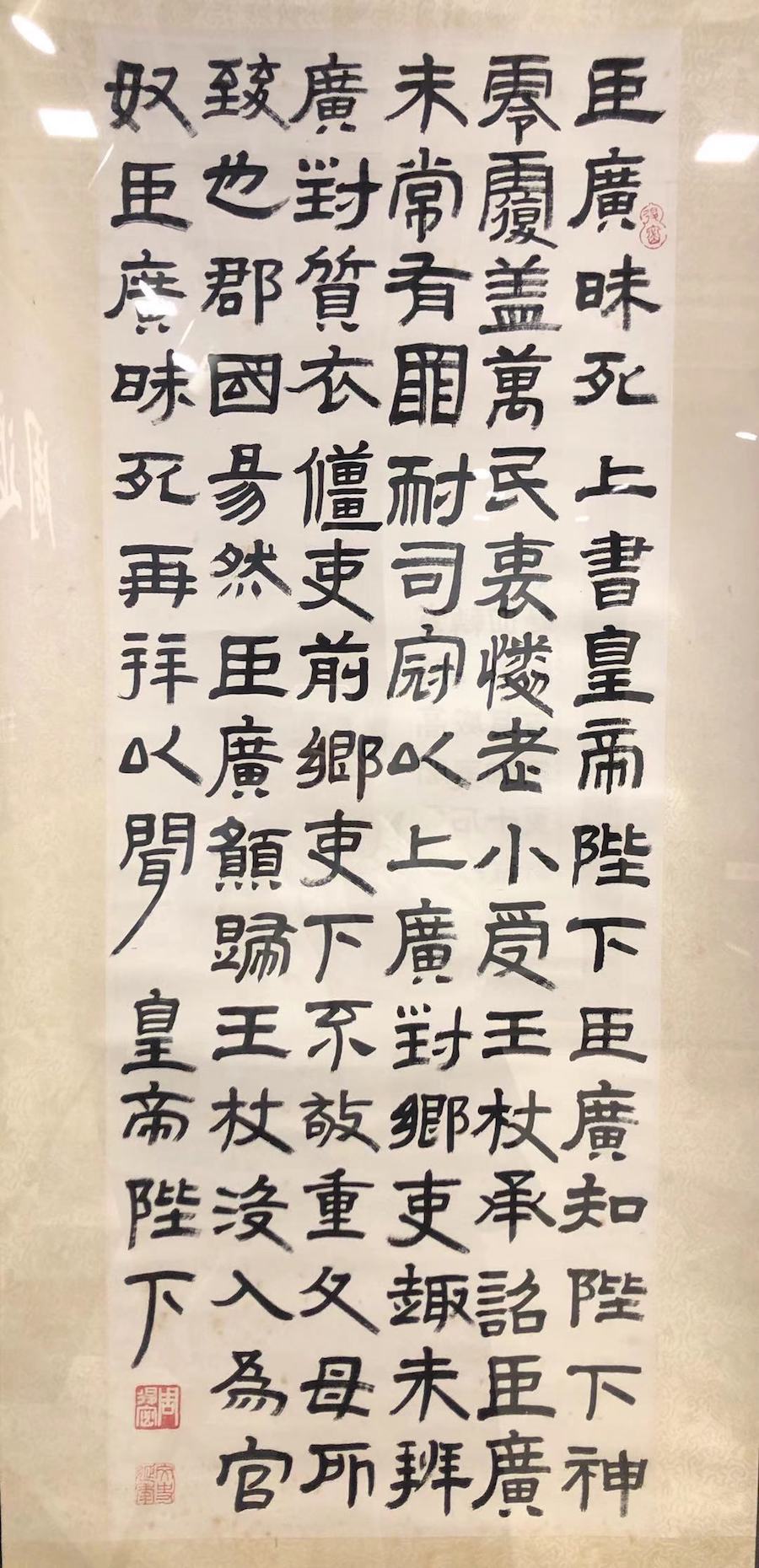

周退密临汉简《王杖诏书令》

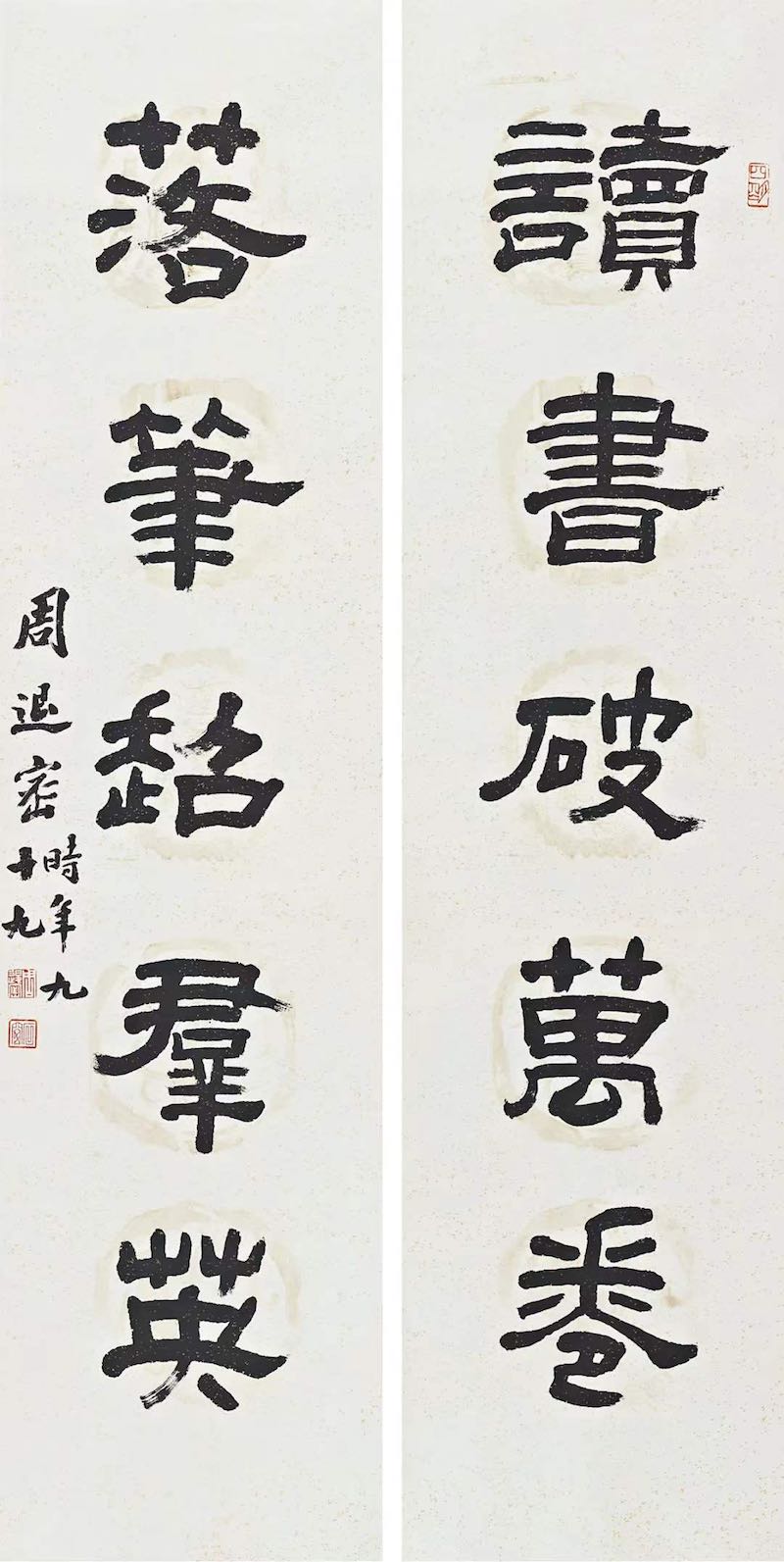

周退密书法 对联《读书破万卷 落笔超群英》

退密老曾言:“金石之学,自欧、赵著录以还,上之则以考订史事,其次则以通古今文字,下之则以尚论书法。得一拓本,赏奇析疑,乐亦靡穷。”对近现代名家又说:“夏癯禪、马一浮、吴鹭山三先生之书法,同出黄石斋、沈寐叟一源,极为相似。其道德文章,流风余韵,实令人倾倒,无任向慕。”

与当下书法界的纷扰喧嚣完全不同的,退密老的书法是与他的文人生活是融为一体的,全无隔膜处,且辅之以人格锤炼、诗词涵养与金石考证,终于成就了其晚年书法的高峰,有意思的是,这样的书法大家,似乎终其一生都不是书法家协会的会员。忆想起章汝奭先生生前接受笔者访谈所言的“过去就没有‘书法家’三个字”,让人感叹。

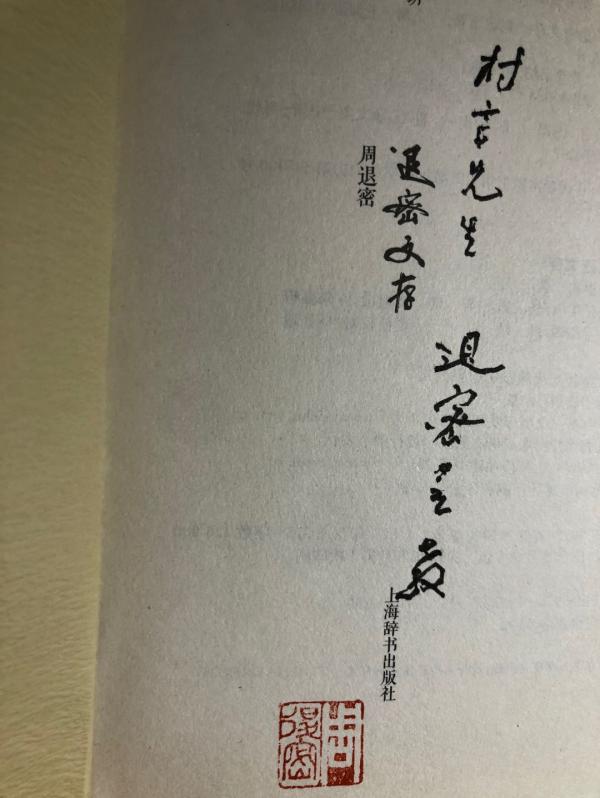

周退密题赠顾村言《退密文存》

周退密先生题《沈曾植年谱长编》

退老的为人与诗词、书法,不仅对当下的诗坛与书法界,对当下的文化界,都可谓是一面巨大的镜子。

鄙意以为,退密老作为文人书法的高度与境界,其实并不须多言,知者自知。随着时间的推移,只会越来越认识到其广博与意义所在。

读退密书法,方知中国文人书迹留存于今的巨大意义,正如如与周退老诗词交往颇多的陈鹏举先生所言:“好的人间,文化是用来完善自己和澄清周遭的。周退密更是这样的一个文人。尤其是这位长寿的人,到了他的晚年,犹如百年海上的文脉,留着他散发余馨。”

寒斋收藏的退老诗稿与信札,最早的似乎是七十多岁时(1990年庚午年)赠许宝骙先生的诗卷,是退老一贯的风格,用笔有欧有苏,自然旷达,“蔬笋生涯亦自便,草莓新摘十分鲜,江村风物自萧然,名酒无烦求若下,清茶却爱试明前,溟蒙细雨淡和烟……”

周退密诗卷局部:“蔬笋生涯亦自便,草莓新摘十分鲜,江村风物自萧然,名酒无烦求若下,清茶却爱试明前,溟蒙细雨淡和烟……”

诗书一体,读之真满目清新。

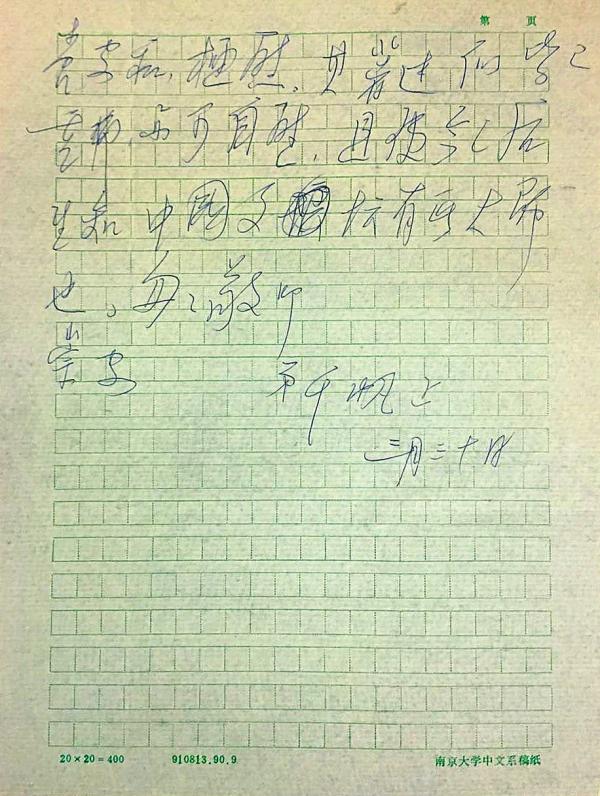

退老的书法,到九十左右更是达到了一个高度。用笔更加率性苍莽,且又骨鲠方正,见出奇逸之意,如寒斋所藏的退老辛已年(2001年)赠定一居士诗稿,“万竹丛中一草窝,群山复沓好行歌,门前日夜清溪水,汇作桃潭数尺波。”九十后赠忍庵(王瑜孙先生)诗稿,“别久相逢共笑容,应无尘鞅滓吾胸,都因二竖疏贤圣,负却旗亭酒数钟。”又记曰:“是日,君以天目山竹根寿星及雨花卵石见赠,畅谈移时。”都可谓诗札中的精品之作。

让人惊叹的在于,退老一百岁后作为文化界的人瑞,对诗与书的追求却并未停止——或者说,那就是他生活的本色与一部分,是为“诗书人一体”,书风更加老劲自然,高古率意。

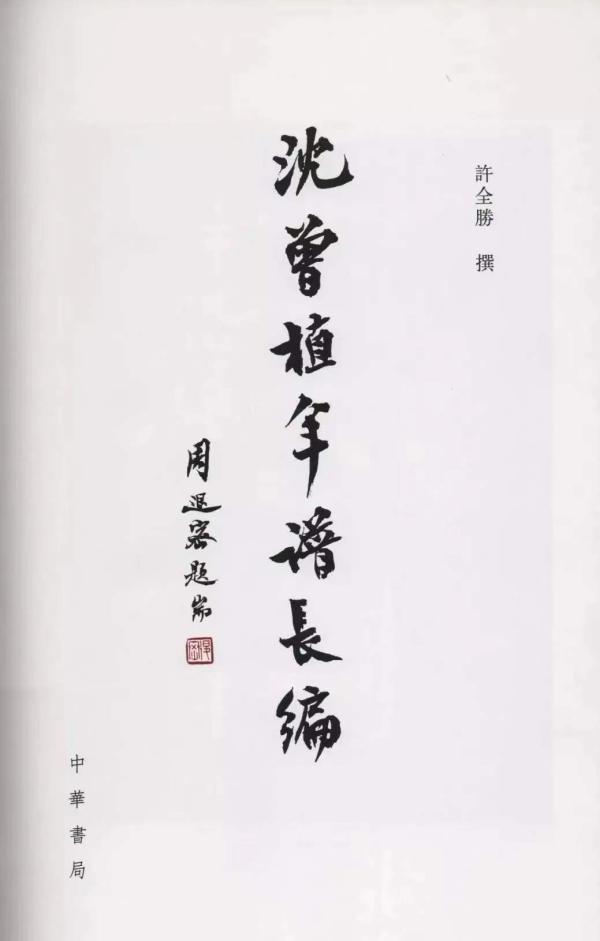

周退密书法 《寿》和《如松青不老 比鹤寿同长》

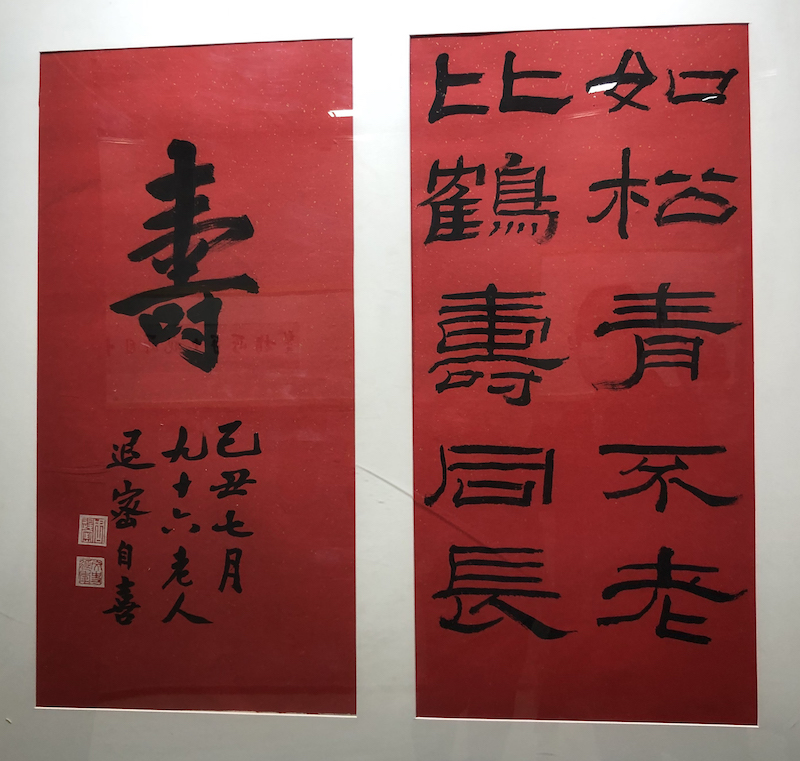

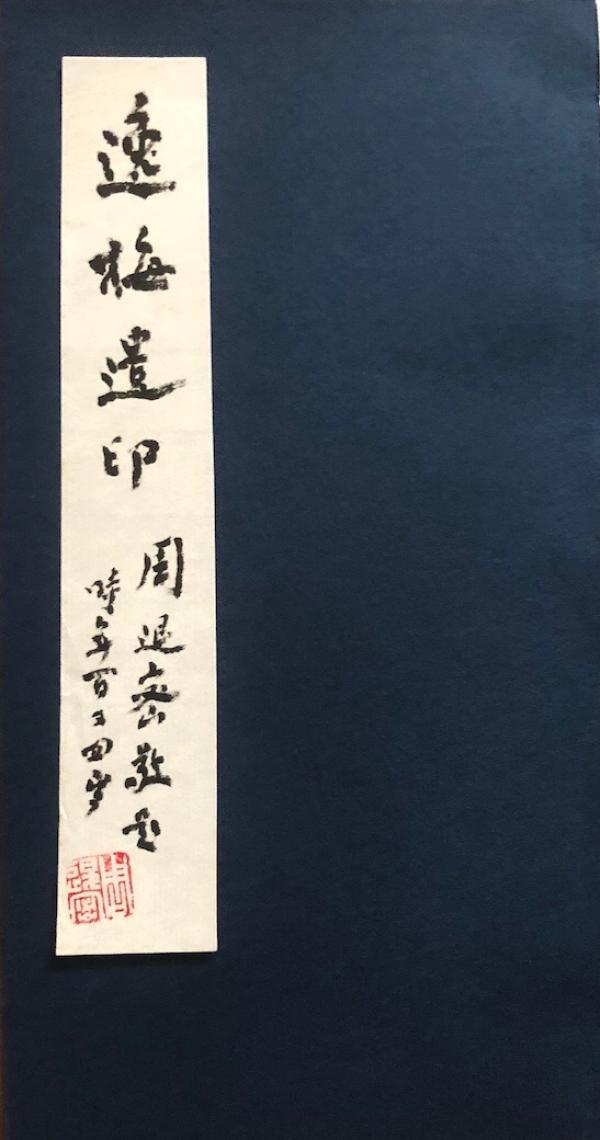

如退老103岁为郑逸梅遗印集题“珠联璧合”四字,如东坡书风,而老劲过之;104岁时所题“逸梅遗印”,则古意而纷披,朴厚而清峻,内在又有着一种潇洒超逸处,真让人迷醉。

周退密103岁为郑逸梅遗印集题“珠联璧合”四字

周退密题《逸梅遗印》

周退密104岁时隶书《金刚般若经》

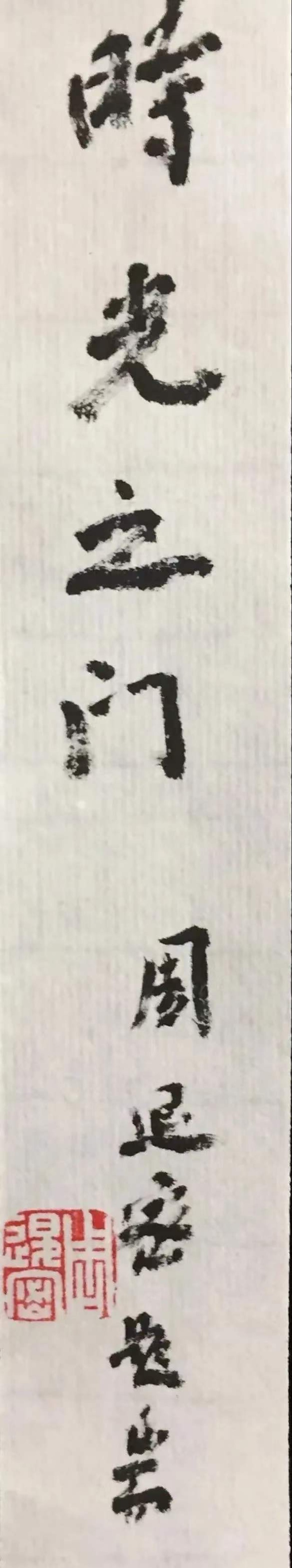

104岁时所书《金刚般若经》四字隶书,用笔谨严,笔劲沉着,宽博雄浑,丝毫不见衰意,真让人惊叹不已;而晚年的《时光之门》及部分题签,更是人书俱老,进入难得的化境,读之不知是字耶,抑或是苍古之意耶,真可视为中国文化史对当下的馈赠,也是中国书法史“人书俱老”的奇迹。

《时光之门》

周退密先生106岁时题签

辛丑清明后五日于云间三柳书屋

(本文原标题为《“退藏于密,人书俱老”——浅谈周退密先生的书法》)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司