- 310

- +15

从儿童的发现到童年的消逝

这是一对父女再普通不过的儿童节:2014年6月1日,我和四岁女儿先到银都影院看了场《我是狼之火龙山大冒险》,然后去图书馆借了两册熊亮的绘本《野孩子》、《兔儿爷》,最后在噜啦啦乐园玩了个尽兴才双双回家。

对于我们这样一对快乐宝贝,大家的反应可能是:儿童节嘛,就该这么玩。可是只要稍微穿越一下——我小时候就没和老爸过过六一节,印象中都在学校过的,小朋友们唱着《我向党来唱支歌》这样的红歌大跳集体舞。行文至此,我特意致电老爸请他一起穿越,得知他那五十年代乡村小学的儿童节,主要内容是每年举办少先队入队仪式。我爷爷肯定没过过,因为那时世上还没有儿童节。

看来儿童节也是有历史的。说到它的起源,色调却没有那么明快,反而有些晦暗。1942年6月10日,德国法西斯血洗捷克的利迪策村,并在集中营用毒气杀害该村88名儿童。七年后国际民主妇女联合会将每年6月1日定为国际儿童节,以悼念战争死难儿童,号召保障儿童权益。

此书刚出版时也没什么反响,直到两年后英译本问世,如同屠龙宝刀重现江湖,在它的号召下各路英杰纷纷投身新开辟的儿童史研究。整整一代人的时间,后继者们都奉阿利埃斯的“冷漠—关爱”转型模式为无上真诀,尤其热衷于发掘中世纪儿童的悲惨境地。这时候的主流思潮,用1973年创办首个专门刊物《儿童史季刊》的德•莫斯的话说,“儿童的历史是一场噩梦,我们只是才从噩梦中醒来。”他对自己的研究如此自信,以至于表示愿意悬赏寻找能在1700年以前发现“好母亲”的历史学家。

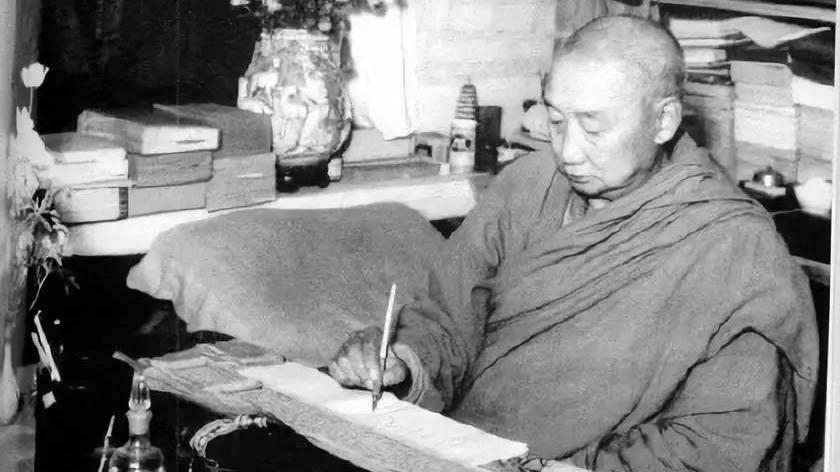

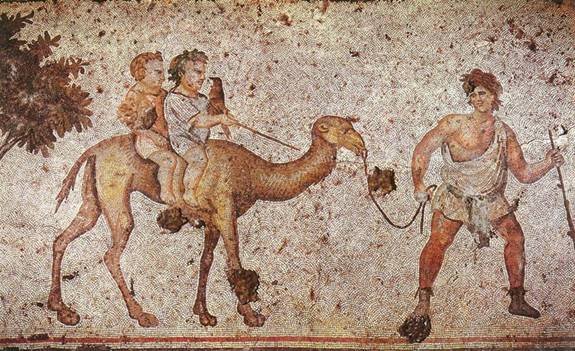

西欧中世纪美术作品《游玩的孩子们》

中国的儿童史似乎也能支持此种论调,我们自古有“棍棒之下出孝子”之谚,史籍中俯拾皆是“生而端重,宛若成人”的“好”孩子,朱熹视踢球放风筝为无益之事的《童蒙须知》几乎就是历代小教圣经。不过台湾学者熊秉真发现古代幼教存在程朱理学与陆王心学两大路线之争,前者虽主管教,后者却重童心。西方早在1970年代开始,就有了对于阿利埃斯的挑战。到了1983年,杰出的女学者琳达•波洛克推出《被遗忘的儿童》一书,那就如同灭绝师太手持倚天剑登上光明顶,大显神威歼灭了无数阿利埃斯的信徒。她主张历史上父母与子女的亲密关系才是主流,而且这种关系长期延续而少有变迁。从此变迁派一落千丈而延续派如日中天,波洛克及其信徒对阿利埃斯们展开全面围剿:主帅波洛克通过展示对成人日记、儿童日记和自传三种原始史料的全面比较,映衬出阿利埃斯只依赖路易十三御医日记产生的狭隘偏颇;急先锋伯顿指出包括儿童在内的所有世俗生活都在中世纪绘画中失踪,可是总不能因为中世纪人只画宗教题材就认为他们没有世俗观念吧;虎将拉斯莱特更是来了一个釜底抽薪,认为根本不存在中世纪扩大家庭向现代核心家庭的变迁,一直以来主流的家庭类型都是我们现在这样的核心家庭,并犀利地指出阿利埃斯这样从现代回看历史,是出于现代人对于传统的傲慢与偏见。早在1931年英国史家巴特菲尔德就批评了辉格党派史家以现在立场解释历史的思维,以后“辉格式史学”之讥逐渐成为史家大忌,而在延续派眼中变迁派显然已堕落成为这种低级的史学。

且慢,让我们先从学者们的笔战回到生活,儿童史真的不变吗?就拿本文开头我和女儿的儿童节说吧:首先像笔者这样陪孩子玩的老爸以前并不多,孩子要么和妈妈玩,要么和老人玩,可是《爸爸去哪儿》去年哗一下就红遍了天下,这就是新潮流。那个“噜啦啦乐园”,号称“中国首个室内动漫儿童乐园”,是2009年才由武汉某公司与日本公司合作引进的,学的是由美国传至日本的迪斯尼乐园模式。要知道我小时候除了玩泥巴和自制弹弓外,正式玩具就只有一柄塑料佩刀哪。电影《我是狼之火龙山大冒险》,算是近年难得一见的国产优质动画了,豆瓣网得分6.5,此前它的同胞总在可怜兮兮的2到4分间低徊。熊亮则是当代中国儿童绘本界的领军人物,他画的《兔儿爷》那套2008年出的“绘本中国”系列,标志着国产绘本的崛起和中国绘本元年的诞生,是对“现代绘本之父”英国人伦道夫•凯迪克1877年出版首部绘本《杰克盖了个大房子》遥致敬意。回顾自己童年当宝贝似的小人书,我才恍然大悟《三国演义》、《兴唐传》等等画得再好看,它也是成人题材,就连儿童题材《小兵张嘎》、《鸡毛信》那也还是成人视角,不禁对小女又是眼红又是庆幸。中国儿童的生活,代际之间简直有云泥之别。

重返灭绝师太们击倒先驱之役,其实她们也很快感觉到了失去对手的空虚。波洛克在1987年的新著中觉悟说,如果过去什么也没发生,那就没有历史可言,儿童史没有根本性变迁,但存在比例上的变迁。此言成为新的圣火令,现在已经少有儿童史家坚持过去的线性演进思路,而是致力于更为辩证地发掘历史上延续与变迁的关系。一个基本共识已经达成,那就是无论古今中外,不管高低贵贱,大多数父母都对孩子深怀舔犊之情,只是不同时代表达方式不同罢了。

但这还不足以回答我们前面的问题,为什么这么晚才有儿童节?变迁派与延续派的分歧是在家庭关系的史实上,其实两派拥有共同的筑基心法,即西方启蒙思想家的儿童观。“儿童的发现”之专利,公认归属于卢梭,是他于1762年在不朽名著《爱弥儿》中提出:“把人当人看待,把儿童当儿童看待。”也就是说儿童的发现,与人的发现同步。1837年,“幼儿园之父”德国人福禄培尔创办世上首个幼儿园。1882年,“儿童心理学之父”德国人普莱尔系统观察儿子三年后出版《儿童的心理》一书,为随后的欧美儿童研究运动奠定了基石。这场运动通过早期“海龟”们影响到了中国,新文化运动旗手周作人、鲁迅、丰子恺们用笔描绘儿童之可爱,陈鹤琴、陶行知等教育家则躬身作呵护童稚之花的园丁。

初为人父,我时时会在心里默诵鲁迅名篇《我们现在怎样做父亲》:“自己背着因袭的重担,肩住了黑暗的闸门,放他们到宽阔光明的地方去……他并不用‘恩’,却给以一种天性,我们称它为‘爱’。”今天的中国家长应该施恩图报型要远少于爱的奉献型了吧,可以说先生的启蒙,已普及成为常识。我们的儿童观,已从成人本位向儿童本位转化。

1900年,瑞典女教育家爱伦•凯出版与阿利埃斯作品同名著作《儿童的世纪》,期待新世纪成为“儿童的世纪”。中国的20世纪,经历了遗老遗少、新青年、红旗下的蛋、新新人类等几个代际,显然未能让爱伦•凯的美梦成真。西方又如何呢?打了两次世界大战后才想起设立一个儿童节,随后擅长解构的后现代思潮汹涌而至,连童年也在面临解构。1982年美国传播学者尼尔•波兹曼继《娱乐至死》《技术垄断》后推出《童年的消逝》一书,警告世人现代传媒的冲击下童年在消逝。英国教育学家大卫•帕金翰更加悲观,他为世纪末出版的同类著作取名就叫《童年之死》。当年主张中世纪无童年的阿利埃斯,在世纪之交拥有了新型盟友。

儿童需要怎样的童年?古今中外的历史给出了不同的答案。胎儿在子宫期间,拥有一个温柔的水环境。儿童依旧柔弱,却已直面这个大千世界,呵护儿童的软环境,就是我们的儿童观。这种观念因物赋形虚实相间,如前所述是一种渗透着成人意识的构建。建设得美好与否,取决于我们对儿童的认识深浅。

美化这个环境人人有责。那么,他们发现了儿童,你呢?

阅读链接:

(法)菲力浦•阿利埃斯 著,沈坚、朱晓罕 译《儿童的世纪: 旧制度下的儿童和家庭生活》,北京大学出版社2013年版。

熊秉真《童年忆往 : 中国孩子的历史》,广西师范大学出版社2008年版。

俞金尧《西方儿童史研究四十年》,《中国学术》2001年第4期。

(作者系湖州师范学院历史系教授)

- 开学,准备好了吗

- 王毅谈中方对中美关系原则立场

- 缅甸逮捕29名涉赌涉诈人员

- 《哪吒2》累计票房超110亿,成为首部进入全球票房榜前11亚洲电影

- 年后猪价快速回落,二次育肥补栏积极性有所增强

- 哪种岩层可以找到化石?

- 苏轼的词《水调歌头》中,“月有阴晴圆缺”的上一句

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司