- +1

莱布雷希特专栏:我少年时期的以色列

一个16岁的少年在海法的码头上等着姐姐,她要么迟到,要么走失了。夜幕降临,城市的喧嚣显得愈发嘈杂混乱。护照检查在高分贝中进行,小贩和渔船在四处找生意,乞讨者在哀嚎,小孩在哭泣。所有这些语言早已超过了我在中学里的普通语言课范围。

尽管我当年一句现代希伯来语也不会说,但从第一秒钟起,我就找到了归属感。我能感受到那些成千上万在这里上岸的人们的心情,他们的一生被欧洲那场大屠杀毁灭,他们来到这里重新开始,这里再也不会背弃任何一个犹太人。

无论对我,还是对数不清的其他人而言,以色列都是梦想成真之地。我们的祖先在1900年前被罗马帝国驱逐,如今,他们重归旧地,在这里建立起一个平等、公正与和平的国家。但是我也知道,这个国家是在别人的土地上建立的。

我当年离家到这儿来干嘛?伦敦家中的父亲已奄奄一息,我却无力回天。我想趁还来得及,为他、为自己做一些有意义的事情。我在以色列待了七年,寻找身份认同的同时看着这个国家带着艰苦的理想主义变成超级大国,却仍保留着它独有的脆弱。

英国的左派分子已经将以色列默认为一个种族隔离制国家,工会像曾经抵制南非那般对待以色列。一些犹太文人的时髦辞令是将世界上所有罪恶加诸以色列,而对所有中东国家的暴行视而不见。

以色列激起的争议十分令人好奇(这简直是对其复杂野心的赞美),同时摧毁这个国家的呼声也不绝于耳。就在几年前,邻国叙利亚因为建造核弹头针对以色列而遭到了轰炸。以色列还算繁荣地活了六十几年,但它的存亡依然是未知数。以色列究竟能否找到内心的平静?

关于以色列的建国故事,莫衷一是。以方的说法是,1948年是一场英雄式的复兴,缺乏武装的哨兵战胜了七支意在摧毁一切的阿拉伯军队。巴勒斯坦方的版本则说,一支由邪恶犹太人组成的恐怖组织驱逐了和平的村民。结果是无可争议的,70万巴勒斯坦人在阿拉伯政权的难民营中腐烂,数字接近于以色列在穆斯林土地上拯救的100万犹太难民。

其他地方如东欧、印度半岛、塞浦路斯等地的大规模人口流失,如同消失了整整一代人。中东的人们被政治、宗教与恐惧煽动得群情激愤。以色列从建国至今,没有过上一天太平日子,也从未碰到过值得信任的调解人。即便是签署1993年《奥斯陆协议》的阿拉法特也说过,阿拉伯人要做的就是再等150年,到时候要么犹太人不耐烦了自己离开,要么阿拉伯人口可以大到吞掉犹太人。以色列没有安全感,并非毫无道理的疑神疑鬼。

我眼中1964年的以色列没有任何奢侈品,小偷半夜爬进特拉维夫的公寓行窃,只能从床底下偷双鞋子,因为没有更值钱的东西。国家当时信奉社会主义,领导人们穿着黄卡其布短裤,在轮岗到集体农场时才能洗衣服。丹尼尔·巴伦波伊姆(Daniel Barenboim)曾向我回忆说,他小时候没见过涂口红的女孩。我却很高兴地发现当地女孩跟伦敦女孩一样大方开放。

物质匮乏激发了情感、文化和知识领域的发展。复兴的希伯来语催生了新的小说、戏剧和流行歌曲。诺贝尔文学奖得主S.Y.阿格农在耶路撒冷的家门口挂了块牌子,上面写着“安静,阿格农正在写作”,如果哪天没挂牌,任何人都可以随时上他家聊天。

我至今仍记得1967年6月的那场剧变。整整三周我们都神经高度紧张,因为阿拉伯军队在边境聚集。军队进入特拉维夫市时,一个朋友的爸爸给了她一片自杀毒药。我当时在最大的医院Tel Hashomer受训成为一名手术室医务助手,熬夜准备着大批受伤战士的涌入。幸好他们没来。

军队指挥伊扎克·拉宾(中)。

在战争的第三夜凌晨两点,军队指挥伊扎克·拉宾(Itzhak Rabin)通过广播宣布打败了埃及军队,并成功征服东耶路撒冷和约旦河西岸的喜讯。在一片欢声雀跃中,手术室的高级护士大声叫道:“我们绝不要还给他们!”而当时年少的我读过欧洲现代史就知道,占领他国土地无论从道德上还是物质上都无法持久。

从大学退学后我成为了一个记者,最初负责环境报道,我曾在国家植物园数过70种不同种类的喜水桉树。后来我转去以色列电台做政治专题报道,当时这职位算不上惊心动魄。我报道过以色列医务工作者如何成功遏制了希布伦地区可能爆发的霍乱病情,得到镇上的伊斯兰毛拉的好评。

我在泥泞的集体农场采访过内阁大臣,在位于斯德伯克(Sdeh Boker)的沙漠寓所中拜访过建国元勋大卫·本·古里安(David Ben Gurion)。我公然模仿老头子尖锐沙哑的口音,用打油诗把整屋子人逗乐,直到我转过身,发现古里安就在我身后,看上去一脸不高兴。

1973年,以色列被埃及的突袭打了个措手不及。战争的第一天,我最好的朋友拉菲在坦克炮塔中进行现场报道,被打爆了头。整个国家陷入了自我怀疑,并开始实行汽油配给。我常常回到以色列报道当地的发展,去集体农场探望姐姐以及她的在城里坐办公室的儿子们。这些年,以色列起起落落,安瓦尔·萨达特1977年倡议和平,拉宾1993年与阿拉法特握手言和,但不久拉宾遭到暗杀,以色列镇压巴勒斯坦暴动。我上班坐的公交车上发生过爆炸,眼见熟人死于非命。

尽管以色列属于我的少年时期,但我记得每一次关键转折,也深深关注着它的未来。我看到了一些希望:如今多数以色列人倾向于巴勒斯坦建国是可行和平进程的一部分;一个过去依靠出口迦法甜橙的国家,已经成长为年经济增长5%的高科技国家;以色列人口从最初的200万翻了三倍,其中100万俄罗斯移民也很好地融入了社会。

阿斯·达扬(Assi Dayan)和他的父亲,一位中东战场上的独眼将军。

文化重建一直在继续。阿斯·达扬(Assi Dayan)是1967年中东战场上独眼将军的儿子,由他主演的极端正统犹太教电影《新我父我主》(Our Father,Our God)拍摄完成。才气横溢的小说家艾加·克莱特(Etgar Keret)的微型小说集《想念基辛格》(Missing Kissinger)在伦敦获得了著名的《犹太季刊》温盖特奖。消极的一面是,这个国家的政治领导身陷泥潭,任何和平协议都会被极端分子破坏。

有时,深爱以色列的我们也会近乎绝望,甚至再也不想听到这个国家的名字。然而,这也正是这个国家的魅力所在,一砖一瓦地从我们无法割舍的残暴历史中建立起来。在心底里,我仍是那个站在海法码头边的16岁少年,惊诧于自己眼前的一切。

那天晚上,我用蹩脚的法语同摩洛哥籍的出租车司机商量着怎么去特拉维夫。我睡在德国难民建造的公寓里,装饰风格古旧保守,挂着科隆运来的吊灯。我在艳阳中醒来,发现离鼻子两英寸处有只蟑螂,我以为那是蝎子,慌忙地用鞋把它踩死(幸好鞋子没被偷掉)。接着,我走进阳光明媚的阳台,呼吸那带有橘子味的空气,那一刻我感到全人类都聚集在这小片土地上,这里是全世界的模范村。

我没有参加过以色列国庆日的庆典,因为不情愿将喜悦建立在别人的痛苦上,但我兴许会上Youtube看看披头士乐队Let It Be的希伯来语翻唱版,其中的副歌部分唱道,“我们一心向往勇气与和平。”

勇气与和平不可能成为任何正常国家的畅销音乐主题,而以色列,哪怕流行音乐榜中,也执迷于“生存”。 如何公平地分配一块争议之地——问题从未改变,也无法解决。

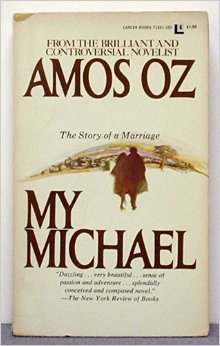

以色列怎样生存下去?她需要一位能够代表避难所、平等、公正这些建国原则的领导人,历史上还没有其他国家以这些理想作为立国之根。犹太复国先知西奥多·赫茨尔(Theodor Herzl)说过:“这不该只是个梦。”以色列现在应该重拾逝去的纯真,认可巴勒斯坦人的权利,只为一件事情而奋斗,那就是奥兹最好的那部小说的标题:完美的和平。尤其是现在,这不该只是个梦。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司