- +1

海外族群冲突 | 文化国家还是政治国家?

编者按:政治的内容不仅是规定谁在何时得到什么,它还指导一群人怎么与另一群人相处。而国家的统一并非当然之事,国家内部的冲突与分裂往往也不仅是少数别有用心之人兴风作浪的结果。如何理解那些在制度上、行动中失败或成功的海外族群政治案例?澎湃新闻(www.thepaper.cn)思想市场栏目特别邀请了上海政法学院族群政治研究小组研究员郑非为我们撰文讲述“海外族群冲突”。

当一个国家是由多元成分组成(或由内部衍生,或由征服、合并而来)时,对该国政府来说,如何处理这些异己成分,始终是一个政治难题。

不过,这似乎是近代社会才会出现的难题。在人类的大部分时代,社会多元与否对统治者来说,根本不是问题。古代帝国,大多都是包容性的,很少基于种族或地域压迫基础之上。亚历山大征服波斯帝国之后,身着波斯服装,行波斯礼节,用波斯法律治理波斯人民,并且劝说其部下马其顿军人娶波斯妇女为妻。不独亚历山大如此,拿破仑也曾自述自己如果治理犹太人将重建所罗门神殿。麦克米兰在《西方政治思想史》里如此评价道:“一个东征西讨缔造多种族帝国的征服者,最高明正莫过于以四海之内皆兄弟之名自视视人。”有学者也观察道:“近代以前的帝国一般实行的政策大都接近容许保持差别特性……不强迫不同的族裔群体接受强势的语言、文化、宗教信仰的同化。(但)这种宽容只限于对社群内部事务,并不容许差异族群涉入政府事务。”(丹尼尔·希罗,2012)。奥斯曼土耳其帝国就是一个显著的例子,在帝国治下,犹太人、希腊人、亚美尼亚人都自成一体,对内部事务有自己的管辖权,也各自奉行自己的法律,除了缴纳税收之外同帝国政府不产生直接联系,这被称为“米勒特”制度。帝国官吏也一视同仁从各族精英中选拔。当时的欧洲人对土耳其的多元性往往留下深刻印象,留下了奥斯曼帝国城市一般有三个休息日的说法——周五属于穆斯林,周六是犹太人的,周日则归基督徒。

1720年P. Schenk绘制的奥斯曼帝国地图。

实际上,根据迈克尔·赫克特(Michael Hechter)的说法,不止帝国如此,近代以前几乎所有的国家都是包容性的(希腊城邦国家、罗马早期共和国除外)。原因在于,在前现代国家中,由于通讯技术和货币经济的不发达,以及缺乏训练有素的官僚队伍,往往采用非直接统治(indirect rule)的方式治理国家(比方说中世纪欧洲的封建制就是很典型的例子)。由于国家边界与治理单位不对应,从统治者到民众一般都不会有什么民族思想。原因是,统治者对各次级集团(subgroup)的要求一般不多(因为需要它们提供中介服务),一是缴税,二是别添乱。在满足以上两条之后,允许各次级集团根据自己的习俗治理,一国之内就很少有什么文化冲突,对减少治理成本很有好处。古代国家社会服务功能极少,各次级集团唯求其不生事,也没有掌控国家为己牟利的打算。由此相得益彰。

在中世纪的欧洲,一王统治几域之地,就从来不是问题。英国君主曾长期自称法兰西国王,也在事实上统治法国北部之地。哈布斯堡王室长期领有捷克,捷克人也不以为异。更小一些的单位(城市、公国)在各王公之间换来换去,就更不必说了。

但是这种包容,能否被看成是一种内在稳定的政治秩序(政治共同体),则很难说,因为这视乎统治权力的稳定度而定。比较糟糕的例子是——神圣罗马帝国曾地跨德意志与意大利,但红胡子腓特烈来回奔波于两地之间, “(他)回到了阿尔卑斯山以北。他一来,法兰克人(即德意志人)就恢复了和平。他一走,意大利人就失去了和平”。(马克·布洛赫,2004)。

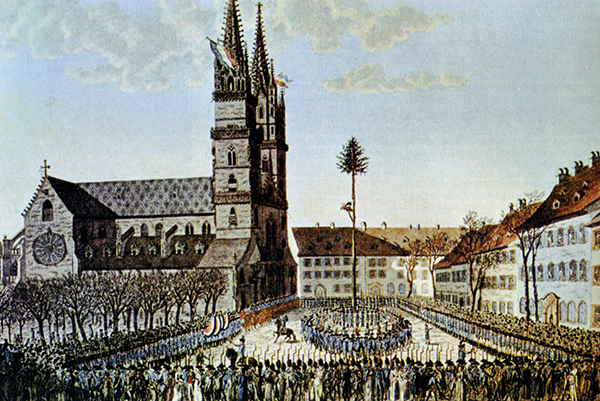

1798年瑞士联邦的赫尔维蒂共和国。

在欧洲中世纪到近代之间,通过政治协议从下而上在不同的地域和族群之间建立政治关系的例子不多,显著的只有两例,1291-1798年的瑞士邦联和1581年-1795年的荷兰共和国(13世纪至17世纪的神圣罗马帝国勉强也可以算上)。这些政治安排都有几个明显的共同特点:它们都是为了战争而创建的军事联盟,其主要目标是为了进行共同防御;不存在统一的行政、立法、司法和征税权力,其中央政府的权力极为有限,其成员各自享有主权;它们都由各小单位聚合而成,没有一个力量强大、人口众多可占主导地位的成员。

认真的说,这些国家也不算真正的政治共同体,因为它们是在特殊条件下由外力聚合在一起的,其内部还是充满了成员的合纵连横、尔虞我诈与阳奉阴违。假如有一个成员力量过大,整个邦联就会立即失衡与不稳。有一段时间,瑞士雇佣军名闻天下,向谁提供不向谁提供就能改变欧洲的战略态势,瑞士邦联有时会明令禁止向某些国家提供雇佣军,但是各邦多有不听号令私下与敌国交通者,邦联也无可奈何。

在这个意义上说,在近代之前,几乎没有一个欧洲社会有和异己携手共建政治共同体的经验,它们的共存是机械堆积的结果,依赖的是人民的政治冷漠与顺从。

可想而知,随着近代大众政治的到来,以及赤裸裸的掠夺型政府的消失,上面所述的帝国、王国等传统多元政治实践自然也就要随风而逝了,从此,以前被“官民关系”遮掩着的族群问题必须在大众政治的框架内得到解决。每一个多元国家的公民,现在都需要扪心自问:我们要怎么与他者相处?

近世以来,基本上有两种回答这一问题的思路:一种是打造“文化国家”——努力让国家里的不同人群具有同一认同,另外一种打造“政治国家”——设计一套政治制度让不同人群可以妥协共存。前一种思路打的是“化夷为夏”或“大熔炉”的主意,在实践上利用教育、传媒传播或其他政治、社会机制来“化众为一”,往往强调的是同一历史、同一命运和相同的文化符号,其追求的是“同心”。后一种思路则追求的是“同利”,其实践大致也分外两种。一,绕开族群,国家对其境内所有公民一视同仁(无视其族群背景),为其提供平等的政治、经济和社会权利,为其提供相同的政治程序使之能够做到平等的政治参与。这种实践的核心在于,以各种手段确保公民个人成为积极的政治与社会主体,以个人的“平等”与“公平”为号召,从而削弱族群认同对其政治行为的影响(或使族群认同成为阶级、职业团体、居住地、各种兴趣爱好团体同等分量的东西,不成为超越性价值);二,或者干脆承认族群的政治性,以承认种族、族群、文化分野为前提,要求将所有重要的社会集团都纳入到政权体系中,实现“权力分享”,弥合其冲突,以此来促进各族群精英的结盟,造就对国家的认可。

本来“同心”也好,“同利”也罢,各有所长,各有所短,本来是相辅相成的。但是对某些国度来说,教育同化总是看起来比辛辛苦苦建设一个制度要来得容易,所以只能是“戏不够,歌来凑”。凡制度不及的地方,就特别要在“心”上下功夫。拿近代英、美、法国与德国来说,其民族主义类型就分别显现出了不同的“心—利”组合。对英国人和美国人来说,其民族主义精神核心主要是一些抽象的政治原则,比如自由、平等与个人主义,凡认同这些原则又居于同一片疆域的,就可认为是“自己人”。至于法国人,就要更讲究民族荣誉、民族文化一点。到了德国人身上,就彻底转变为以文化(尤其是语言)、观念以及共同血统等因素来界定的族裔民族主义,族裔的民族性“被认为是与生俱来的——如果没有,就无法获取,如果有了,也无从改变,它与个体意志无关,而成为一种遗传特征”(里亚·格林菲尔德,1992)。在这种民族主义之下,容不得半分异己的存在,而只能是完全的皈依。而这种民族主义成份上的转变,其实很好理解,相比英美这些老牌自由民主国家,十九世纪和二十世纪初的威权主义帝制德国非要依靠纯而又纯的“民族文化”才能聚拢国家,它的政制本身无法处理异质性。

总的来说,“政治国家”要比“文化国家”难建设的多,它需要一个社会具备足够的政治想象力、耐心与勇气。但“文化国家”也始终面临着这样一个疑问:哪一种文化?比方说前些年当代中国有人提议以孔子诞辰为教师节节日,这叫维吾尔族、藏族、蒙古族及其他具有独特文化的族群的教师怎么办呢。须知政治往往涉及的是具体利益,利益是可以交换妥协的,但文化却往往是非此即彼的东西。所以时至今日,每一个仍需要进行国家建设的社会仍然面对这样一个难题:我们到底是要建设一个政治国家,还是建设一个文化国家?政治国家门槛高,但伸缩性大。文化国家门槛低,但伸缩性较小。该何去何从?

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司