- +1

讲座︱沦陷时期上海文人的选择:退隐,反抗还是合作?

再次见到傅葆石教授是在6月20日华东师大思勉人文高研院的午餐沙龙上。这一次傅教授讲座的题目是“冷战文化——邵氏电影的娱乐政治”,主持人是罗岗教授。在这之前,6月12日傅教授就其中文著作《灰色上海》所做的讲座,澎湃记者也在场聆听,那一场的主持人是张济顺教授。听过傅教授两场讲座,其特点是简要介绍其研究内容,抛出问题,自由讨论。在他看来,讲座应该是这样的,大家多互相交流。

最近世界杯踢得正火热,讲座前的午餐时间,前来参加的老师也在聊这个话题。看来,这深夜看球的老师真不少!罗岗教授随即问傅教授是不是利物浦的球迷,傅教授想了想说,他年轻时候看的是阿森纳。闲聊过后,讲座即开始。

在《灰色上海》讨论沦陷时期上海文人、知识分子之后,傅葆石走上了电影研究之路。《灰色上海》一书,关心的是个人在大时代中的抉择、应对;邵氏电影的研究,可以说是延续了《灰色上海》的问题思考。早在1980年代,傅葆石即投入“灰色上海”的研究,90年代初出了英文版,而中文译本直到2012年才问世。可以说,《灰色上海》为读者提供了理解傅教授诸多研究的一把钥匙。

澎湃记者根据录音,整理出来以飧读者。

现在想来,我做这个研究的时候,主要是受到两方面的影响:一个是我1980年代初期来上海的时候,已经确定了做什么(题目)的态度。当时(美国)有很多犹太集中营的小说,(我)对犹太文学很感兴趣。这些文学作品主要是批评道德二元对立的方式,很多经过大屠杀集中营的犹太人,他们感觉自己也不是什么英雄,也有很多妥协、罪恶。这给我很大的启发。我觉得应该看一看中国抗战史是怎样的一个态度。当时抗战的研究主要的重点是在延安解放区或者是重庆大后方,很少有人研究沦陷区,我就想做沦陷区。当时有人做,也是做沦陷区的军事方面,那么,我想做沦陷区的文化方面。我关心的问题是(沦陷区的文化人)如何生存?一般文化人在上海,一方面在乱世求生,一方面是顾全民族大义,在道德夹缝中他们是如何选择的。

为什么书名叫“灰色上海”?当时犹太文学(研究)提出一个概念‘灰色地带’,就是在讨论极端处境下人的挣扎、妥协、暧昧的复杂性。我当时想跳出黑白分离的二分法,要强调沦陷区上海历史的暧昧与复杂性,就提出了三种互相纠缠、互相纠结的状态:一个是隐退、一个是反抗、一个是合作。当时中国人一讲“合作”,就说是“汉奸”;西方人叫cooperate,就是“合作”,中文翻译叫“汉奸”,英文版叫“合作者”。我讲这三种互相纠结,一般都说反抗的是好人,是爱国的英雄。与之对立的一方面是则汉奸,是敌人,是弱者。另外加了一个是隐退。同时我也提出来反抗其实也有暧昧的。这三种也不仅仅是这三种,这三种里面我们也要思考:反抗是不是真的反抗,合作是不是真的合作,隐退究竟对中国抗战有什么帮助?

沦陷时期的上海

《灰色上海》主要是讲沦陷区上海文人的隐退、反抗、合作三个方面。抗战时期,上海经过了两个时期,一个所谓是孤岛时期,就是日本人占领了上海的周边,公共租界和法租界当时是没有受占领的,很多人投奔去了租界,上海就形似一个“孤岛”。孤岛时期,有很多文化人在这边,抗日运动是比较厉害的。我今天集中讲的是1941年12月,太平洋战争开始,日本开始全面占领上海,上海开始全面沦陷的时期。

当时日本人统治上海,说要逐步解放上海,把上海从白人帝国主义的统治中逐步解放出来。这个上海是日本人讲的“新上海”,或者是当时上海人讲的“黑暗世界”。这主要表现在以下几个方面:

一是日本人统治的暴力高压。1941年年底,日本人把上海占领以后,传说日本人有一个黑名单,要抓文人、知识分子。大家都看过《色戒》,当时上海有保甲法,用绳子围起一个区域,人不准走出来,也不准进去,直到抓到嫌疑人。还有汪精卫政府的特工,这种高压是非常厉害的。

其次是物价飞涨。当时日本把上海称作是“大东亚的后方基地”,希望上海能够提供日本解放亚洲的战争原料。大家都知道,上海是个商业城市,上海跟外面分隔以后,上海基本上就变成一个消费城市了,消费城市如何支持日本是个很大的问题。当时上海被日本人统治以后,物价变得很高很高,特别严重的是大米。上海不能从外面引进米,日本也要很多很多米。

看资料来讲,从1942年到1945年这三年,多数人只能拿到一年的,基本上米是不够的,而且很贵。(市场上的米)大多数是要靠黑帮把米从外面拿到上海来卖,价格是非常贵的。我给一个例子:以前是170元一吨,在1944年7月份的一天早上米价是6800元一袋,下午就8000元,晚上变成了10000元,变动非常得厉害。所以当时大家都会打听今天米价多少。日本人对上海是非常不满:为什么我们帮助上海来解放,帮中国人从白人的统治中走出来,而你只关心钱、只关心米,别的什么都不讲,他们很不满意。当时上海的市长陈公博讲,上海的吃饭问题一天不解决,一天不供米,我这市长一天都很难当。不仅是米,当时很多人把煤炭都收起来,所以上海的水、电供应都很少,工厂都关门了,工作很难找。贫富很悬殊,穷人很多,有钱人也不少。上海有两百多家银行,汪伪政府的贪官的钱也很多,重庆方面流入的钱,黑市严重,当时上海的情况是一边是物价很贵,一边是失业很严重,同时又贫富很悬殊。

在这种社会环境中,沦陷区上海文人表现出三种不同状态。

他跟学生讲,今天是最后一课,留不留在上海,这不是决定性的问题。问题在于我们走什么道路,在精神上和行动上,是坚持抗战还是向敌人投降,这要有个准备。

上海变成孤岛的时候,很多人想离开上海,很多重要的知识分子、学生、教授都离开上海去重庆或者去延安。全面沦陷的时候,就有更多人走,留在上海的读书人不多。王统照是当时比较出名的作家,他没有走。他就跟学生讲,他要在这里准备。我把王统照作为上海(文化人)的一种抉择模式——就是隐退。因为王统照跟当时出名的文人一样,都是穷、不工作。他们退出(工作),为开明书店编教材、编辞典,工资很低。他们就是想等待战后,留着薪火,留着教材,以后给学生用,自己尽量不写作。

反抗者:李健吾

当时李健吾这一批精神反抗的代表都很强调道德底线,什么是做人,做人要保持一个良心,不能投降不能妥协。他们追寻的这种精神对象,就是烈女,讲究“饿死是小,失节事大”,这就是讲究道德底线最重要的。一个人好不好,最要紧的是道德好,是否能够坚持反抗到底。他写的话剧,主要通过表现爱情的坚贞来表达道德反抗,讲述的故事都是不能受到父母(约束),要走出去独立结婚的故事。他讲一个人平时没有一点点英雄的样子,危机来了,他却比什么人也勇敢。大家都知道,常常会有一个突然降临的危机,那么我们如何去应对。当时很重要的编辑,柯灵,他讲到在沦陷的时候如何避免道德堕落,我们如何保持我们的人格,如何不要变成一个禽兽。他讲的这个禽兽,就是我写的合作者里边的一个代表人物——文载道。

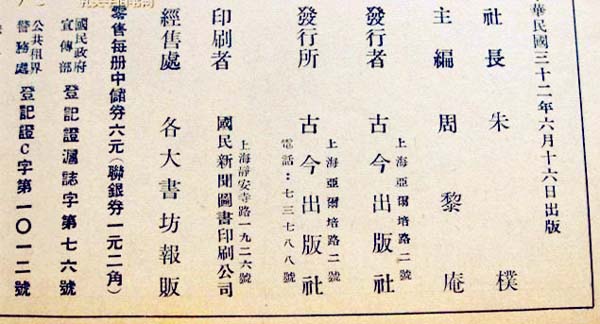

合作者:《古今》一派文人

1942年11月份,杂志从月刊转成了半月刊。它的这个封面就是石涛的一幅画:两个隐士在喝酒、聊天,一叶扁舟。但是封底是当时的汪精卫政府的财政部长,也是汪伪政府里边最主要的政治人物——周佛海。也就是说,封面是石涛的一幅画,是讲求隐退,封底是周佛海跟他家里人的合影,跟周佛海的一些照片。杂志里面有一篇是周佛海的访问。

当时,这杂志有篇周佛海的散文《盛衰阅尽话沧桑》,这篇文章的主旨也构成《古今》杂志一个主题。这里多数写文章的政治人物都是怀旧的,喜欢讲到他以前是如何革命,如何为中国做事情,现在呢都已经看透了,没兴趣了,但不做又不行。周佛海说:“自从国民革命以后,虽然只有十九年,却亲自经历过许多突起突灭,时分时合,焉得不令人感觉得个人的事,无一不是空的而发生消极之思呢?......如果半途而废,虽存周公之心,终成王莽之果,上何以对祖先,下何以对子孙。”

他整段意思其实就是,历史不是个人决定的,有着诸多的偶然性。而且整个杂志的重要主题,他们想表达的是他们是孤臣孽子,而不是乱臣贼子。不要把我们说成汉奸,我们不是,我们只是做了一些决定。这些决定可能不对,但我们的意图是好的,心存“周公之心”,但现在是骑虎难下,可能做不下去了,但我不能退,因为我不想终成“王莽之果”,这是他的说法。这本杂志刚刚好为这些政治人物、文化人提供了一个平台,可以表达他们个人对目前政治,对历史的一种疏离感。这本杂志写了他们过去的光荣史,但他们做了一个决定(留在沦陷区)是错误的。他们找出这个平台来为自我辩护,来忏悔、来为自己的罪不停地解释。

当时,仅靠像周佛海这样的政治人物是办不了这样重要的杂志的。周佛海是很重要的人物,他还是共产党的创始人之一,经历了很多,包括后来的国民党,又有汪伪政府。这本杂志当时张爱玲也很喜欢读,像郑振铎这样的抗日人士也是每期都看,所以这里面有很大的暧昧性。《古今》杂志有周佛海一批人在背后支持,但只靠他是不可能成为一个重要杂志的,当时是有一批新旧移民、名士(在支持它)。

陶亢德,研究近代文史的人都知道,他跟着林语堂、周作人,在战前就搞《宇宙风乙刊》,搞《论语》,搞《太白》。他不喜欢大文人,什么名人,他有一点点的小名气,他提倡一种小品文,提倡大时代里面给人留下一点空间可以追求自己的自由这样一种生活方式。陶亢德喜欢明朝历史。1982年,我当时在华师大访问了几位中文系的教授,还有柯灵、徐杰,他们都认为陶亢德绝对是汉奸。因为陶亢德最早参加汪伪政府,开始办大公党书局。他还参加了一个最重要的抗日杂志叫《鲁迅风》。自抗战以后,他逐步改变文风。

另外一个编辑是周黎庵,是一个代表性的人物,是沦陷时期的小文人,不出名,是整个文化界的群外人,边缘人,他偶尔写文章在报纸杂志,但并不重要。这批人都是读过书,从外地来到上海,对古文、对历史感兴趣。周黎庵比较出名的是研究明清小说。当时,周黎庵和陶亢德一起办《古今》杂志。研究时,周黎庵的材料很少,我对他的了解主要是通过我在华师大访问老教授。其他重要的作者有文载道、纪果庵,也有老的一批人,像徐一士、吴湖帆、冒鹤亭。吴湖帆是当时很重要的画家,冒鹤亭是清末的名士,都是旧的和新的一批名士。

90年代,文载道的书重新出版,这是很罕见的。1938年来上海,当时是非常进步的,参与了《鲁迅风》杂志。他的夫人据说被日本人抓起来,(日本人)放狼狗去咬他的太太,逼他投降。于是,他投降了,并且说出了很多重要中国文人的名字。文载道、纪果庵一起参加汪伪政府。当时文载道写了一封很重要的信,他觉得自己是犯罪,他说“终不能见谅于清流”。他们一批文人都对明清历史、明清小说很感兴趣,这也是《古今》里面重要的事情。

我列举了很多的材料,都是《古今》杂志中的“遗民”话语,“遗民”文学。他们都是讲自己不想参与时事,但没有钱,要吃饭,所以想做陶渊明“采菊东篱下”也不可能。当时的反抗者提出“饿死不重要,失节很重要”,他们当时就提出来“饿死很重要,失节不重要”,主要是当时饭都吃不上了,还讲什么道德。米兰﹒昆德拉说过“生命无法承受的轻”,这恰当地概括了《古今》杂志文人的感受:人生是没有锚的漂泊,感觉轻飘飘。他们认为历史是无法改变和抉择的,历史都带有一定的偶然性,历史没有任何道德规范,当时何之就讲:“将来很渺茫,现在无法把握,唯一(能把握的)就是历史跟过去。”

中国的第一批沦陷时期的文人,所追求的所歌颂的是旧时代,是对现在的无奈,唯一能讲的是历史。也有很多其他作家讲到的,我们对历史的兴趣,不只是因为它今天能够抓住,更重要的是像当时很著名的南京大学(注:应为华东师大)的教授陈旭麓说的,“学士大夫,生丁季世,出处进退,周章狼狈。”《古今》一批人就喜欢看明清跟宋元、魏晋南北朝这些名士的小说,比如张岱《陶庵梦忆》。“《梦忆》中所记载的一切陈迹,似乎皆足以令人感动沉痛悱恻,感到低徊反覆而不能自已,......世上最可悲矜的,也唯有孤臣孽子之心!”(文载道语)他们很强调自己是孤臣孽子,而不是一个乱臣贼子。

所有这些都是为了要生存,透露着无奈,因为无奈,所以对过去很留恋。他们的写作是保持在异族统治上的中国身份,谈中土的风土人情,回忆童年往事,写家乡菜,都是为了保存中国身份,因为这是异族统治。立场不同的人,柯灵、王统照、李健吾他们是不承认日本统治的,而他们(《古今》杂志作者群)在战时支持日本的统治,但保持中国的旧传统,有一部分是完全消灭掉。所以,就像周黎庵讲“为往圣继绝学,为万世开太平”,陶亢德讲我们不是为了张三李四,我们写作是为了国家,为了民族,为了传统。这是反对像王统照这样隐退的人。究竟他们是不是文化汉奸?

当时在南京的汪伪政府的日报提出了“大东亚文艺复兴”,有点像蒋介石的“新生活运动”,一方面是强调中国儒家思想的孝、忠,另一方面又讲学日本,要建立现代化。他就是觉得上海文化界太差了,新文学应该是属于大众的,而现在的文学都是士大夫阶级咏风吟月,钻牛角尖,谈什么过去呀,吃啊、住啊、玩啊。日本当时的作家大川周明说中国知识分子都是世界公民,他们抛弃了解放亚洲的义务,很多作家放弃了写作,而写作的则是一群文丐。当时日本人和汪伪政府都不满意《古今》杂志。

1944年在汪伪政府的林柏生一派的压力下,《古今》杂志就被关闭了。关了以后,又出了其他杂志学它,像苏青的《天地》。他们提出远离政治,只谈风月,跟政治保持距离,跟现实保持距离,认为道德不应该绝对化,应该把它相对化。我觉得这对了解“遗民”文学,对了解张爱玲是很有帮助的。我写书的时候,就想应该如何定义“汉奸”,他们究竟是不是汉奸?

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司