- +1

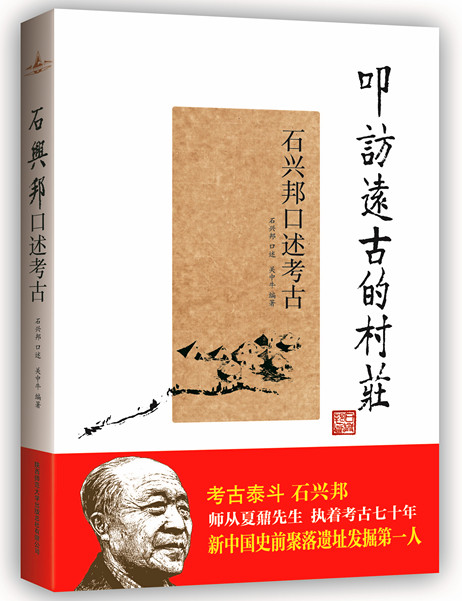

如是我读︱石兴邦:1949年在导师家里“考研”

一九四九年七月,国民党政府看见江山不保,开始寻找后路。蒋总统在南京中山陵下面对着十万人讲话,居民们已经看到国民政府决定放弃“首都”了,很多有身份的人都随着国军搬到台湾去了,南京当时几乎成了一座空城。

记得当时我们中央大学的系主任还在。我没地方待,人家也不会把我一个穷学生带到台湾去,那段时间还觉得挺闲适的。大概就是半年的时间,我都是自己找事情做,帮助学校整理“边政系”当时遗留的资料。整理的这些资料,后来都转给了开设有“边政系”的新疆大学和一些民族学院。

四月二十一号这个日子我还记得,韩先生(韩儒林)和几位老师回到上海,此前,他们已经去过台湾一趟,他们肯定是“探路”去的。一听说他们回来了,我赶紧给韩先生去信说:“你赶紧回学校来,这边乱得没人招呼。你也不要到台湾去,人生地不熟的……”你别说,我这封信还真把他叫回来了。后来,我就把边政系的工作都移交给了他。

实际上,我还在当学生的时候,就已经为我们系工作了。其他同学都没有我学得好,老师也非常看重我。在那个战乱年月,各个大学师资流失很严重,整个学校几乎是空壳子。中央大学取消了我们边政系,直接原因是师资缺乏。系上原来那个助教回四川老家教书去了,只剩下一个助教,叫郭英德。所以,我还没正式毕业论文答辩,就被留校当了一名吃工资的助教。

总统都跑了,我这个书生也一下子成了没娘的孩子。不过,学校五千多学生那时虽然散得只剩两千人不到,食堂依然按照民国规制免费供应着我们饭食,要不这样,真要饿死人呢。

接着,南京解放了。我这时才明白,我们以前生活过的那个“中华民国”已经没了,北京那个“中华人民共和国”已经是我们的新国家了。后来,见了那些对我们很尊敬的解放军接管人员,我也一下子感受到了“人民政府”这几个字的亲切。我知道,他们就是我在陕西三原接触过的“八路军”。

韩儒林老师帮忙介绍工作

当时,学校的韩主任对我说,人民政府刚成立,需要大批知识分子建立新的教育体系,他的意思是让我去华东大学继续求学,但是我不想去。因为当时华东大学主要是接收社会上的人,我也不知道啥原因,总觉得和这些人读书,课程设置肯定很低,我不愿意和他们一起再去读一次没用的书。“老板”一看没辙了,只好说那你就等等吧。那时我们都管我们系主任韩儒林叫“韩老板”。

后来,韩先生又介绍我去南京博物院工作(韩儒林和北大的季羡林教授同是西方文学研究者)。南京博物院当时的院长是曾昭燏,她那个院里大概还有两三个工作名额。曾昭燏的老师是韩先生,她曾给自己的老师介绍了两个人去军管会工作。当时,一听老师荐人,曾昭燏不好推辞,也不做回答,这边韩先生问急了,她才说她那儿实在是没空缺,推辞了韩先生对我的举荐。韩儒林主任当时还有些生气,觉得这不是抹自己面子么。于是他就给我重新介绍了上海“大中国图书局”,说我如果愿意工作的话,可以去试试。

韩先生认识的人多。大中国图书局的顾颉刚这个人是做生意的,开了“大中国图书出版社”(局),印制地图、图书等。韩儒林和顾颉刚也是师生关系。韩先生去信给他,顾颉刚立即回信说,生意现在不好做,过去印制的旧东西卖不出去,人民政府需要的新东西还未印出来,也不知该印点什么,书局生意很冷清,让人这阵过来也是当闲差。

这两个单位都不行,我也就没了着落,只好继续候在母校熬日子。这个时候,我们已经更名为“南京大学”。清华工学院的学生大多回了北京的“北大”。不过,学校还滞留着好些学生,需要维持正常的授课秩序。可是,当时老师很短缺。

凑巧报考浙大人类学系

这时候,我就以南大助教的身份,替学校管理一些事情。开始,我打听到原来南京的一个私立学校——“金陵大学”里有原西北大学教授马长寿先生在那儿。这所学校是教会学校,是一所华侨办的私立学校。尽管南京的教授大都到台湾去了,但是金陵大学的教师没有走,他们大多是教授民族学、人类学的资深教授。后来,我去那边请那些老师到我们这边授课。这其中有徐益棠,这个人是人类学、民族学教授。马长寿和董同龢负责教授语言学。

在一次无意之中,徐益棠告诉我,浙江大学吴定良先生的人类学现在还要招研究生,问过他这边是否还有学业好点的学生想去深造的一些话。他当时将这个消息告诉我,并问我愿不愿意去,他可以给吴先生介绍。

我当时一听,觉得继续上学也是个好事,就答应了。

新中国刚建立,当时也仅有浙江大学一家正常招生。因其地域原因,他们那儿受战争的影响较小。当时的浙大校长为竺可桢先生,面对时局大变动,他不等不靠,依旧按照原来的学校老规章开始为学院招生。

我当时考虑,工作是迟早的事,再上几年学,多掌握些新知识,将来对国家肯定用处更大。加之当时浙大人类学系没有人报研究生,全系只有一个助教。后来我就认真复习了专业课和外语,准备考浙大。不过,我却担心当时在这边,边政系解散时我还未做毕业论文,不知学历这一项能不能过关。

韩先生给吴定良先生去信说明了我的情况,吴先生回复说学历不要紧,让人这就过去。原来,他那里那年只招到五六个本科学生,研究生当时还没有人报名。

徐益棠先生给我安顿说,去时只需把毕业论文带上就行了。可是,此前我们是四五个人翻译一本《蒙古秘史》,只是将原文翻译成汉文,算不得论文。这样的东西肯定不行。于是,他建议我重新写一篇论文。时间那么紧张,一时却没有好的论题参考。后来,徐益堂先生将他的一摞关于“倮倮”(今天的彝族)的研究讲义给我参考,让我看看能不能闹篇论文搪塞过去。

彝族是西南少数民族里的大点的民族,由于地处大山,一直处于原始社会形态。不过,这个民族中的故事传说很多。徐先生和马长寿先生在金陵大学和华西大学对这个民族历史都有研究,是仿照西方人类学的研究方法做的。我觉得这个论题还行,向先生还要了一些其他资料,突击着写了一篇关于对彝族历史文化研究的论文,大约有两三万字。

这个时候,韩儒林先生还给过我一个题目,就是《论唐代波斯与中国的关系》。波斯是今天的伊朗。但是时间太紧,手头的复习资料也少得可怜,这篇文章最终没能作出来。我将《蒙古秘史》最后章节翻译完了之后,剩余的时间已经不多了,只好带了那篇关于“倮倮”的论文于七月初去了浙大赶考。

在吴定良老师家里“考研”

那个时候开学都比较晚,到了学校之后,我这才发现,教授民族学的教授都认识我这个学生。因为之前我们一起开过几次民族学的会议,我当时虽然是学生,还是民族学会的秘书呢。参会的教授全国也就是那几个人,互相都熟悉得很。

已经到了这个关键环节,我才听说研究生要考英语。说起来,英语考试倒是很简单,就是将当时的一本人类学的书,选出其中的部分章节要考生当场翻译出来。尽管我自认为英语还不错,闹这号现场翻译的事情,却没有多大把握。

我记得去吴先生家待了两三天,“考场”就设在他家客厅,考生也就我一个人。导师从书架上拿出的那本书是美国著名人类学学者博厄斯的名著,用手随便翻了一章,让我当场翻译。

我当时还不知道,他这就算给我出题了,以为这只是个小测验,心里倒是一点都不紧张,一个人就那么坐在小凳子上做,用了大半天时间终于做完了。他看了一下我的译文和带去的那篇论文,随后只简单评价说:“嗯,英语还要下点工夫。”论文他也看了看,倒没有说什么。接着,就当面告诉我,好吧,你就在这儿上研究生吧。

一个学生单独在老师家客厅设立的考场“考研”,在世界当代教育史上也算得上是个稀罕事情,偏偏这个考生是我,导师是学贯中西的吴定良。

老师的一句话,让我这个“民国”中央大学的虽然应当毕业,但由于战乱没地方领毕业证的大学生,成了浙江大学为“共和国”培养的第一代研究生。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司