- +1

洞天寻隐·桃源纪|唐人的桃源洞天寻访之旅

【编者按】

在中国传统文化中,“洞天福地”常被用来形容风景秀丽、适宜人居的自然环境。具体而言,传说中的“洞天”往往得以通过天然的岩洞而进入,是生命度化的仙境;而“福地”则往往位于山中水源充沛,物产丰富之处,是躲避灾疫的圣所。在隐修传统中,外部存在的“洞天”也被引申与人体对应,洞天胜境即是人的身内造化,而外部山水则是人体之外延。由此,“洞天福地”也反映出了东亚地区独特的身体观与宇宙观。

“洞天福地”的历史、文化渊源可上溯至东汉末年巴蜀地区的道教二十四治或更早的洞穴祖先崇拜,并在六朝时代最终系统化定型。在历史的发展中,洞天福地不仅是人与自然实现共融的圣域,更是自然环境保护区;由此形成的日常生活方式延续至今,仍然具有强大的生命力。

千百年来,“洞天福地”不仅成为世人倾心居住的桃花源,也成为先民朝山顶礼的圣地。按道经所载,天下有大洞天10处、小洞天36处、福地72处,这共计118处的“洞天福地”分布在从晋北到岭南,从浙江沿海到四川盆地的广袤国土之中,他们几乎全部是风景秀美,历史底蕴深厚的名山并伴随着深厚的民间传统文化习俗。其中还有不少国家级或省级的文物保护单位坐落其间,以名山为依托,构成了物质与非物质文化遗产的多重立体交叠。

在历代高道名僧及文士的影响下,“洞天福地”这一幽隐的圣地概念也逐渐为公众所了解,入山寻隐,访道问禅,吟咏唱和,涂写丹青,听雨观鹤,扫雪烹茶成为宋代以来知识阶层精神生活的重要组成部分。由此,洞天福地也对整个东亚地区的诗歌、山水画、建筑、园林、盆景与雕刻艺术都产生了深刻并深远的影响。大致烟波浩渺的皇家园林,小到纤毫精微的案头清供,从京都龙安寺的枯山水到越南北部的朱砂井,无处不存在着“洞天福地”的文化基因。

清华大学建筑设计研究院文化遗产保护与发展中心、清华大学国家遗产中心与澎湃新闻(www.thepaper.cn)思想新闻中心合作,探索性地推出“洞天寻隐纪”专题,入山踏访仙踪,将实地考察与文献考据相结合,试探讨“洞天福地”背后所蕴含的物质文化以及人与自然的关系,及其如何深刻地影响了整个东亚地区的传统文化,乃至其对当今的环境与生态保护、文化与社会发展等具有何种启发意义诸话题。以下是对唐人的桃源洞天寻访的考察。

奇踪隐五百,一朝敞神界。淳薄既异源,旋复还幽蔽。

借问游方士,焉测尘嚣外。愿言蹑轻风,高举寻吾契。

——陶渊明《桃花源诗》

《桃花源记并诗》是陶渊明留给世人的重要遗产。对后世之人而言,五柳先生的这篇文章和诗作,不仅在文学领域造成深远影响,更导致现实世界中真实地出现了通往桃源圣地的秘径,继而引起无数猎奇者的寻访和探索。

陶渊明在《桃花源记》中讲述晋太元(或太康)中,武陵渔人沿着桃林夹岸的溪水,穿过山洞,抵达避秦隐者们所居秘境的故事。《桃花源诗》则是与《记》搭配的歌咏之作。有关陶渊明笔下的桃花源到底是“纪实”还是“嘱意”的问题,在现代学术中获得反复争论,从陈寅恪、唐长孺开始的几代学者在“桃源”到底是有某个现实依据(如坞堡),还是纯然出于虚构,直至近年仍争讼不断。然而,当我们暂时放下对“源头”的纠结,而更多地关注涓涓溪流的走势和落英缤纷的两岸风景时,眼前同样会出现“豁然开朗”的一片天地。在这里,让我们将目光放在桃源圣境的早期寻访者身上,来观察桃源与道教洞天观念的结合,以及由此引发的寻仙和游赏运动。

明 文征明《桃园问津图》(局部)

桃花源到底是纪实还是寓言,这个令现代学者抓狂的问题,似乎并没有引起东晋至初唐时人的丝毫焦虑。一个值得注意的现象是,现存文献中几乎看不到此时段内有人认真寻访桃花源的记载,武陵太守和刘子骥或许是仅有的反例。然而,正如众所周知的那样,武陵太守遣人随渔人往寻桃源而不获,以及刘子骥寻访桃源“寻病终”的情况,均为陶渊明《桃花源记》本身透露,是否属实本来就尚在两可,更为重要的是,陶渊明“后遂无问津者”的总结透露出时人似乎主要还是将桃源当作虚无缥缈的传说对待,因而不值得煞费苦心地展开寻访。然而,事情在悄然间起了变化,道教信仰的介入使文学作品中的地方性传说立即转变为拥有信仰支持的“现实”,追寻桃源寻仙问道的活动随即展开。

陶渊明《桃花源记》及《桃花源诗》给出的有关桃源特征的描述实际存在某种分裂,《记》中的桃源看上去是避难隐者及其子孙居住的村落,而《诗》中则将之作为“蹑清风”的“神界”,这导致桃源到底是人间还是仙境成为有些暧昧的问题。后世的儒生代表苏轼在其著名的《和桃花源诗》中非常风趣地论证道:

世传桃源事,多过其实。考渊明所记,止言先世避秦乱来此,则渔人所见似是其子孙,非秦人不死也。又云“杀鸡作食”,岂有仙而杀者乎?

类似的儒生对桃源“仙境”的嘲讽从宋至清不绝如缕,但在更早的时代里,却有更多的人坚持桃源实属仙境的立场。现存文献中南朝任昉《述异记》和张正见《神仙篇》是最早阐明武陵桃源为传说仙境的材料,二者认为桃源中生活之人是逍遥自在的“玉女”和“仙童”。以任昉为代表者更尝试调和避难者与仙人之间的身份张力,称:“世传秦末丧乱,吴人于此避难,食桃李实者皆得仙。”降至唐代,司马承祯所建立的道教圣地理论系统,令桃源的仙境属性及其间居民的仙人身份得到最终落实。毫无疑问,不论从与李唐统治者关系而言,还是从道教内部的影响来看,司马承祯都是盛唐时期最具影响力的道士。正是在他的请求下,玄宗在开元年间下令在传统的五岳祭祀庙宇之外,另建完全属于道教性质的五岳上清真君祠,使道教的圣地信仰与朝廷的天命象征相互纠缠。事实上,司马承祯对道教圣地的关注并不局限于五岳,而是试图在整理彼时道教知识的基础上提出完整的洞天福地体系,这一努力最终呈现为涵盖十大洞天、三十六小洞天、七十二福地的《天地宫府图》。正是在这部著名的作品中,桃源山洞成为三十六小洞天中的第三十五名,“周回七十里,号曰白马玄光天。在朗州武陵县,属谢真人治之。”司马承祯洞天福地系统对桃花源的影响,并不仅仅停留在理论层面。天宝七载(748),玄宗皇帝下《册尊号赦》,规定“天下有洞宫山,各置天坛祠宇,每处度道士五人,并取近山三十户,蠲免租税差科,永供洒扫。”赦文中没有明确朝廷给予桃源的尊崇,但会昌元年(841)狄中立所建《桃源观山界记》碑中,则明确指出有关桃源观的一应待遇(包括三十户观户等),“准天宝七年五月十三日制”。可知,天宝七载时,尽管司马承祯已于多年前去世,但他对桃源洞天化的影响却在朝廷制定的新政策中得到推行。

明 仇英《桃源仙境图》(局部)

在影响力层面上,与南朝时任昉、张正见个人式的宣传不同,天宝七载《册尊号赦》的实施及桃源观的建立,使桃源“仙境”的认识进一步推展,来自朝廷的认可将这一观念塑造为社会的普遍认识。于是,桃源洞天走出“传说”和“寓言”的窠臼,成为拥有道教信仰和帝国权力双重加持的“现实存在”。因此,尽管晚清王先谦所谓桃源“至唐,乃仙之”的观点(《读吴愙斋尚书桃源记书后》)忽视了南朝人士仙化桃源的努力,但就整个社会的主流认识而言此观点仍有可取之处。摆脱虚无缥缈的传说和文学创造属性的桃源,成为在现实中可以被追寻的对象——尽管很难企及,但热心而好道的唐代寻访者已收拾好行囊,整装待发。

张旭、孟浩然、王维均创作过以桃源为主题的诗歌,但此时寻访桃源洞天的更典型人物则是李白的两位朋友。根据李白《奉饯十七翁二十四翁寻桃花源序》记载,十七翁和二十四翁两位高士即将展开寻找桃源并归隐其间的旅程,对于李白和这些隐者而言,此时的桃源正是“三十六洞,别为一天”的道教仙境。众人为两位高士的旅程而感慨,纷纷作诗应和,为二人饯行。有关十七翁和二十四翁寻访桃源之旅的种种遭遇,目前并无任何线索。李白本人对于桃源洞天似乎格外关注,有“一往桃花源、千春隔流水”(《古风》)、“去去桃花源,何时见归轩”(《博平郑太守自庐山千里相寻,入江夏北门市见访,却之武陵,立马赠别》)等诗句传世。然而,似乎没有任何可靠证据证明李白也是桃源寻访者中的一员,但晚出的李白仙传却为我们留下些许浪漫的想象空间。宋代曾慥《类说》中记载白居易后人白龟年在嵩山遇到成仙后的李白,故事中李白当着白龟年的面创作一首《如梦令》,自称:“误入桃源深洞,一曲妙歌舞凤。”王象之《舆地纪胜》有关桃源部分的记载里,征引《绵州志》给出两首所谓的李白桃源逸诗,接着就又给出“桃花流水杳然去,别有天地非人间”的诗句,称这是“李白题桃源”。宋代传说和方志的记载当然不可直接当作可信材料使用,但在想象李白曾寻访桃源并最终获得青睐进入白马玄光洞天,无疑会令我们为李白始终无法与世界和解的人生结局感到欣慰。

南宋 梁楷《太白行吟图》

根据现存材料的记载来看,唐人认为通往桃源秘境的入口位于武陵沅水一代桃源观附近。这一地区素来以优美的自然景观、神奇的喀斯特地貌而闻名。北魏郦道元在《水经注》中充满赞叹地描写道:“沅水又东历临沅县西,为明月池、白璧湾。湾状半月,清潭镜澈,上则风籁空传,下则泉响不断。行者莫不拥檝嬉游,徘回爱境。沅水又东历三石涧,鼎足均跱,秀若削成。其侧茂竹便娟,致可玩也。又东带绿萝山,颓岩临水,悬萝钓渚,渔咏幽谷,浮响若钟。”毫无疑问,自然景观的优美大大提升了寻访桃源的乐趣。然而,对于意在寻仙、进入仙家宫府之人而言,大历年间发生在桃源观的一起升仙事件,成为一支有力的强心剂——这就是著名的瞿童升仙事件。瞿童升仙的真实情况、传说塑造、情节添改、故事传播,是一系列相互牵扯的复杂问题,其间隐隐然透露出某些“阴谋”的味道。但这些问题与本文的关系较为疏远,对升仙事件和传说细节的暂时性忽略,为我们节省下三万字的篇幅(详见砂山稔《瞿童登仙考》或笔者《我到瞿真上升处,不辨仙源何处寻》【待刊】)。记录瞿童升仙的两份重要材料流传至今,为我们留下足够的信息。这两份材料分别是贞元元年(785)在庐山完成,来源于瞿童师傅黄洞元的口述,最终由符载撰写完成的《黄仙师瞿童记》;以及创作于长庆二年(822),由瞿童师兄弟陈通微口述、温造执笔的《瞿童述》。两个材料的记述存在一些明显差异,但大体情节一致。武陵地区素来是多民族交错之地,尤以“五溪蛮”最为著名。根据以上两份材料所述,瞿童本为五溪人(辰州辰溪),大历四年(769)因贾子华帅军侵扰五溪而被迫与母外逃,最终寄寓在桃源观道士黄山宝偏宅。在黄山宝引荐下,瞿童成为同观道士黄洞元的侍童。服侍黄洞元期间,瞿童偶入山洞,得见秦人,并带回棋子作为进入桃源的证据。因与桃源和秦人之间的殊胜因缘,瞿童最终于大历八年(773)在桃源观中,于师傅和同门的见证下飞升登仙。不论原本事件之真假,瞿童登仙的传说经历以“事实”向唐人印证了陶渊明《桃花源记并诗》和司马承祯《天地宫府图》中所述桃源的“客观存在”,桃源洞天之门已向唐人打开。尤其值得关注的是,结合上述两个瞿童升仙材料以及前揭狄中立的《桃源观山界记》,可以发现,在瞿童升仙之后,桃源观附近的天然洞穴被逐渐比附为“秦人洞”和“桃源洞”。由此,在现实世界中,桃源仙境的大门已被正式标识出来,为寻访者指明准确的目的地。正如《黄仙师瞿童记》所述,“夫瞿氏之子,受天之气,生人之世,百骸六脏非有乎卓然异色也。以一诚之志,唯岩洞是慕,彼秦人之宅尚得而往”,那么更有禀赋者是否更有机缘进入桃源呢?这一想法,或许会使一些修道者和对自身有一定期许之人蠢蠢欲动。此时,黄洞元和温造等人通过各自不同方式,使瞿童入桃源而升仙的传说更为广泛地传播开来。综合《黄仙师瞿童记》和《茅山志》等材料可以看到,瞿童升仙后不久,黄洞元先后修道庐山和茅山,在当地产生较大影响(甚至被后人定为茅山宗师),并将弟子升仙的传说故事传播到这两个地区——前述符载的文章和李德裕的《题黄先生旧馆》(指茅山旧馆)对瞿童事迹的详细介绍可以为证。而根据《瞿童述》可知,温造在担任朗州刺史前已听说过不同版本的瞿童传说,但对不同传说之间的差异感到困惑。至其担任桃源地方官后,终于有机会一探究竟,从陈通微(瞿童同门)口中获得“确凿”信息,进而将故事始末撰刻碑石。瞿童传说的“官方认可本”由此得以确立,进而又以流动性文本形式不断传播,被稍晚的《江淮异人录》等著作收录。

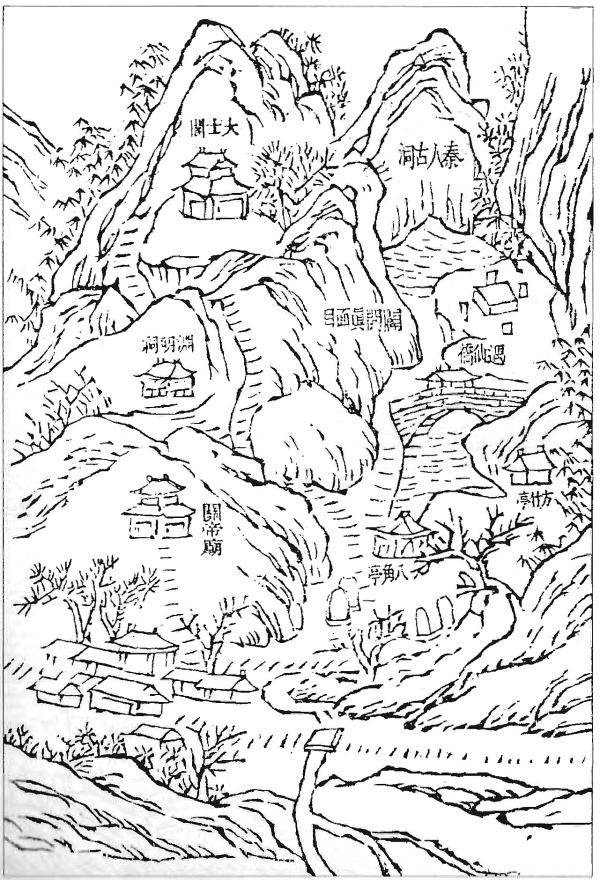

清 释一休《桃源洞天志图说》,唐开韶 等《桃花源志略》重订

黄洞元和温造等人对瞿童登仙传说的推广,很快又为桃源洞天吸引来一批追随者。阎宷是最早来访并沉浸于桃源圣境的重要人物之一。根据《唐会要》《唐国史补》《阎贞范先生碑》等材料记载,阎宷曾任武陵相,任期中获悉辖境内瞿童升仙之事,于是拜黄洞元为师,从受洞神正一券。此后阎宷在风云诡谲的政坛中命途多舛,终于吉州刺史任上看淡世事,于贞元七年(791)请为桃源观道士(黄洞元已在数年前转赴庐山)。德宗方面将阎宷入道视作崇道盛举,命人将此事“宣赴史馆”,词臣则为之撰写百余首赞颂诗篇。入住桃源观的阎宷是否寻得洞天一事依旧没有丝毫记载,更为不幸的是,根据董侹为之撰写的《阎贞范先生碑》所述,当年十一月三日,阎宷就死在了钟陵宗华观。董挺在碑文中将阎宷弃官修道的壮举与天宝时期的“稽山贺君”贺知章相提并论,而贺知章正是称呼传说中曾踏入桃源圣境的李白为“谪仙人”的那位贤达。阎宷之后,作为武陵地方官的刘禹锡和窦常成为桃源洞天门外徘徊的常客。刘禹锡在“二王八司马事件”后被贬,约于806至815年间出任朗州司马。被贬之初,刘禹锡心情极度抑郁,此时所作的《武陵书怀五十韵》自述:“就日秦京远,临风楚奏烦。南登无灞案,日夕上高原。”然而,或许武陵美景逐渐修补着刘禹锡受伤的灵魂,桃源、洞天、秦人、瞿童的传说和寄望成为自我抚慰的良剂。在朗州司马任上,刘禹锡成为桃源洞天的重要鼓吹者,创作了《游桃源一百韵》等著名诗歌,通过在“沅江清悠悠”中追寻秦人和瞿童的足迹,终于收获了难得的一片安然。元和七年(812),为阎宷撰写碑文的董侹也与世长辞了,刘禹锡又为之撰写《故荆南节度推官董府君墓志》。根据墓志记载,董侹的后半生经历似乎有效法阎宷的倾向,“晚节尚道,故投劾于幕府,治扁舟,浮江、沱,泛洞庭,登熊耳,访浮丘以探异,赋枉渚以寄傲。”阎宷、董侹、刘禹锡之间的层层关联,以及共同的对于洞天福地的追寻和宣扬,似乎隐含着某些潜在的社会交往和文化圈子里的关联。就在董侹去世的同一年,窦常开始担任朗州刺史,成为刘禹锡的顶头上司。或许是受到前任和属下刘禹锡的影响,窦常也迅速成为桃源洞天的追求者,其甚至请画师制作了《桃源图》并遥远寄友人欣赏。此事为“不信邪”的韩愈所知,故而创作《桃源图》大加嘲讽,称:

神仙有无何渺茫,桃源之说诚荒唐。

流水盘回山百转,生绡数幅垂中堂。

武陵太守好事者,题封远寄南宫下。……

世俗宁知伪与真,至今传者武陵人。

韩愈对仙、佛之事的声讨极端出名,他在《华山女》《谢自然》等作品中均对当时人的“超自然追求”持否定意见,最极端者即著名的元和十四年(819)所上《谏佛骨表》,韩愈本人最终因此事冒犯宪宗,遭贬潮州。

刘禹锡

韩愈的讥讽和鄙夷并没有对时人造成实质影响,相信洞天实有、桃源不虚者大有人在,中晚唐人士探访桃源的脚步始终不曾停歇。入朝前生活在沅湘地区的李群玉,便曾寻访桃源和瞿童圣迹,但仅在毫无所获后,怅然地留下一首《桃源》:“我到瞿真上升处,山川四望使人愁。紫雪白鹤去不返,唯有桃花细水流。”从晚唐池州张乔《寻桃源》的内容来看,他似乎也曾踏足武陵,但诗歌尽情自然山水的味道更浓,对洞天仙境的探索被搁置一边。著名诗僧皎然是晚唐桃源洞天的常客,这位释子依真实行旅创作了不止一首“桃源诗”,其中《兵后西日溪行》的序文援引名为《圣桃源记》的文献,称:“天地改,花源在”。在晚唐纷乱的时局中,陶渊明《桃花源记并诗》最初赋予桃源的避难功能得到再次彰显,已经融合道教信仰要素的桃源洞天复又成为躲避世间灾厄的寄望之地。对于时时经历兵燹苦难的晚唐之人而言,此时的武陵桃源(秦人洞和桃源洞),成为乱世中的梦寐以求的栖身之所。这里显然没有穷尽唐人寻访桃源洞天的所有案例,但至此相关情况的大致脉络已得到完整呈现。最后,让我们以皎然这首《兵后西日溪行》作为结尾,收束唐人对桃源洞天的寻访之旅:

一从清气上为天,仙叟何年见海干。

黄河几度浊复清,此水如今未曾改。

西寻仙人渚,误入桃花穴。

风吹花片使我迷,时时问山惊踏雪。

石梁丹灶意更奇,春草不生多故辙。

我来隐道非隐身,如今世上无风尘。

路是武陵路,人非秦代人。

饭松得高侣,濯足偶清津。

数片昔贤磐石在,几回并坐戴纶巾。

白照杰,澳门大学哲学博士,上海社会科学院哲学研究所副研究员,道家古典学研究中心主任,创新项目团队首席专家。致力于中国道教及佛道关系等领域之研究。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司