- +1

田埂上写诗的农妇韩仕梅,策划一场“离婚逃跑计划”

4月9日,她和律师在约定的公路口碰头,去县法院立了案。韩仕梅说,丈夫已经收到了法院的传票,离婚官司将于5月19日开庭。

韩仕梅今年50岁,半生,她活在河南省南阳市淅川县丹阳镇薛岗村。命运草草写好:初中辍了学,22岁那年,为三千元彩礼,母亲把她嫁给了大她五六岁的男人,也就是现在韩仕梅口中的“俺们老头子”。自此,她住到了七八里外丈夫家的村子,家事的负累,儿女的学业与婚嫁,一切需要她,“我操的心太多了。”

韩仕梅生活了半生的村庄,房屋旁是一片田野。 澎湃新闻记者 柳婧文 曾茵子 图

“和树生活在一起,不知有多苦,和墙生活在一起,不知有多痛”,这是韩仕梅写的诗。树和墙,象征着丈夫,沉默,木讷,是韩仕梅眼中怎么也无法沟通、对她几无关心的“糊涂蛋”。她的激烈的痛苦,表达、思绪和爱欲,都像石子扔进泥水,得不到回应。她想过死。说起这些,韩仕梅的声音微微颤抖。

去年7月,在网上发了自己的诗歌后,韩仕梅出了名,一拨又一拨的记者到访,网友也热烈地回应她。但这带来了新的危机,丈夫似乎是觉察到她要离开,按照韩仕梅的说法,他想尽办法掌握她的行踪。

“我都跟囚犯一样”,韩仕梅在电话那头说,“真过不下去了。”

韩仕梅。 澎湃新闻记者 柳婧文 曾茵子 图

【以下是韩仕梅的口述】

(一)

决定离婚的晚上,4月8号,我躺在床上,没有紧张,也没有犹豫。

那天庄律师和两个北京的记者来了。媒体报道我之后,庄律师在微博上关注了我,我看到他是律师,就给他发私信,可不可以帮我把婚离掉?他说愿意帮我,不要钱。

我在一家钒厂做饭好几年了。晚上,我把厂里的活收拾好了,就骑着电动车去宾馆找律师。我都没敢让俺们老头子知道,和律师聊了一会儿,老头子就打来电话了。我最不喜欢说谎骗人,但我说我在厂里边儿。我回家后,老头子问我,干啥去了?我没理他,直接进房间了。

第二天,我和律师约好了去淅川县人民政府(编注:实为法院)。中午他就给我打电话,说他回家没有馍吃,我看他其实就是要知道我还在没在。他上我大老表小老表那找我,他满大街不停找,又找到我娘家。

离婚不是那么容易的事。在法院,法院要我提供结婚证,俺们结婚证那时候叫老鼠给咬烂了,光撂个皮皮了。人家法官让俺们再去开个证明,又去民政局开了回法院。结果法院的接待员说网络用不成,接待员又找他们领导。庄律师跟领导说我是个农民诗人,领导说,等网络好了我帮你理。

那一天转到这转到那,我都转迷了。出了法院后,我也没什么离婚的实感。

现在离婚案迁到镇上来解决了,5月19号开庭。我离开了,他可怜;我不离婚,我可怜。

我过我自己想要的生活。这次离不了,我还可以起诉下一次。

去了淅川后的第二天,我就和他坦白了离婚的事,我说你不给我离了,你就给我杀了算了,我也不反抗。那天我一点酒都没喝,但我一点都不怕。生活给我的压力太大了,我操的心太多了。

他反复和我说,你再给我一次机会。我说,我不听你的话了,你说的话,从来也没算数过。

过了几天,重庆的几个孩子来找我,我就用我的名字写了一首诗,“寒冬来临历尽霜,仕途往返添迷茫。梅花傲雪色更艳,诗出墨染溢芬芳。”

韩仕梅在网上发了照片和诗。 韩仕梅微博截图

(二)

我是1971年出生的,上面一个哥哥、三个姐姐,下面有个弟弟。我是趴着生出来的,脊梁朝上,脸朝地。农村比较迷信,觉得这样的孩子长大了不孝。当时我妈就想把我塞到尿罐子里淹死,我爸说不行,我才活下来了。

我爸一个月工资75块,我妈以前家里也比老百姓富裕,但到我这第五个孩子出生的时候,家里就已经很穷了。

我都是穿姐姐们剩下来的衣服。记忆最深刻的是二年级,开大会领奖,我穿着我二姐的衣服。我个子也小,二姐的衣服比我人大好多,我一走一扑扇,好不容易走到台上,同学们都笑倒了。

十三四岁,家里供不起我读书,我就辍了学,回家来学织毛衣、纳鞋底、压面条,有时候也下田锄地,帮大人干活。

整个家里都是妈妈说了算。我们家女孩子的婚事都是我妈一手包办的。我大姐20岁的时候,大姐夫比她大八岁,连面都没见到,就被妈妈嫁出去了。

等到我19岁,也有人来说媒。那时候一看我那老头子就是个头脑不清楚的,我说不行。一回家我妈就对我说,就你这鳖样,你还捣蛋呢。我躲了两三年,我们老头子一上俺妈那去了,我就上我大姐家里去。大姐家两三公里那么远,走路去的。为这也喝过酒,哭过,可是没办法了,婆家前前后后一共给了三千块。

我妈说过,不行了咱们给他退了,我想着我家也穷,我弟弟比我小两岁,也要说媳妇,也就这几十年,几十年就了了。

22岁,我出嫁那天,我爸看着我哭,我也哭。

嫁过来之后,老头子在镇子上摆摊剃头,一个头给5块钱。要是没人理发,他就上茶馆里赌博去了,欠了钱,我还要还人家。

韩仕梅丈夫。 澎湃新闻记者 柳婧文 曾茵子 图

韩仕梅和丈夫住的房子。 澎湃新闻记者 柳婧文 曾茵子 图

那时候我种了好多鸡,养了三个牛,还养过羊和猪。没啥活干,也不兴出去打工。在高速公路上,人家打桩子,一天要一百多车钢筋。我在那卸过钢筋,扎过钢筋。老板给我个钢尺子,他要搞成什么形状,我就把它放在机器里弄成什么形状。我干的活都是男人们干的活儿。最后我把当时婆家给我家那些钱都还了,还了4800块。

村里的人都说我当家,我当他个X家。我怀着俺俩娃子的时候人都瘦走相了,那时候正成天摘辣椒嘞,都要生了,还得在井里边汲水,外边的井多沉呐。

我们老头子在地里犁地,晌午他不回去吃饭,有天下个小雨,我挺着大肚子,弄个桶给他拎了半桶饭。我们这都是丘陵地带,到处都是土包子。我一走,鞋掉了,他也不说给我接一接。

怀俺们女儿那时候,都是一只腿跪着在田里除草。俺老头子一天到晚在街上玩,天不黑不回来。他从来没管过我,也不会心疼我,洗衣服做饭都是我的事。

韩仕梅在洗碗。 澎湃新闻记者 柳婧文 曾茵子 图

我写了一首诗,《是谁心里空荡荡》,这是我生活的真实写照,“谁是我,我是谁,时光匆匆如流水。”

到2007年孩子上学,花费的钱多了,他才收了收心,去厂里干体力活挣钱。现在想想,我也不知道那时候是怎么活过来的了。

呆在这的原因,不希望孩子们没有母亲,对吧?管他爸是啥样,它是个完整的家。

韩仕梅和儿子。 受访者供图

自从孩子们出生,我的希望都在孩子身上,两个孩子都是初中就送出来在县里读书。县里上学的花费相当于农村的两倍还多,我自己上学没上成,所以想给两个孩子最好的教育,将来能有出息。

孩子都挺懂事。我女儿从小就聪明,能懂我,今年高三。我儿子挺爱我的,每年三八妇女节,都给你发个信息。他本科毕业了,但他命运也不好,肺上有个阴影,每次进厂都不好进。

去年7月份,我开始在网上写诗。

我初二只读一季,三十多年没写过字,也没读过书。在娘家的时候读过几本小说,好多字都忘了。我写那都是瞎扯的,其实我格律韵律词牌都不懂。

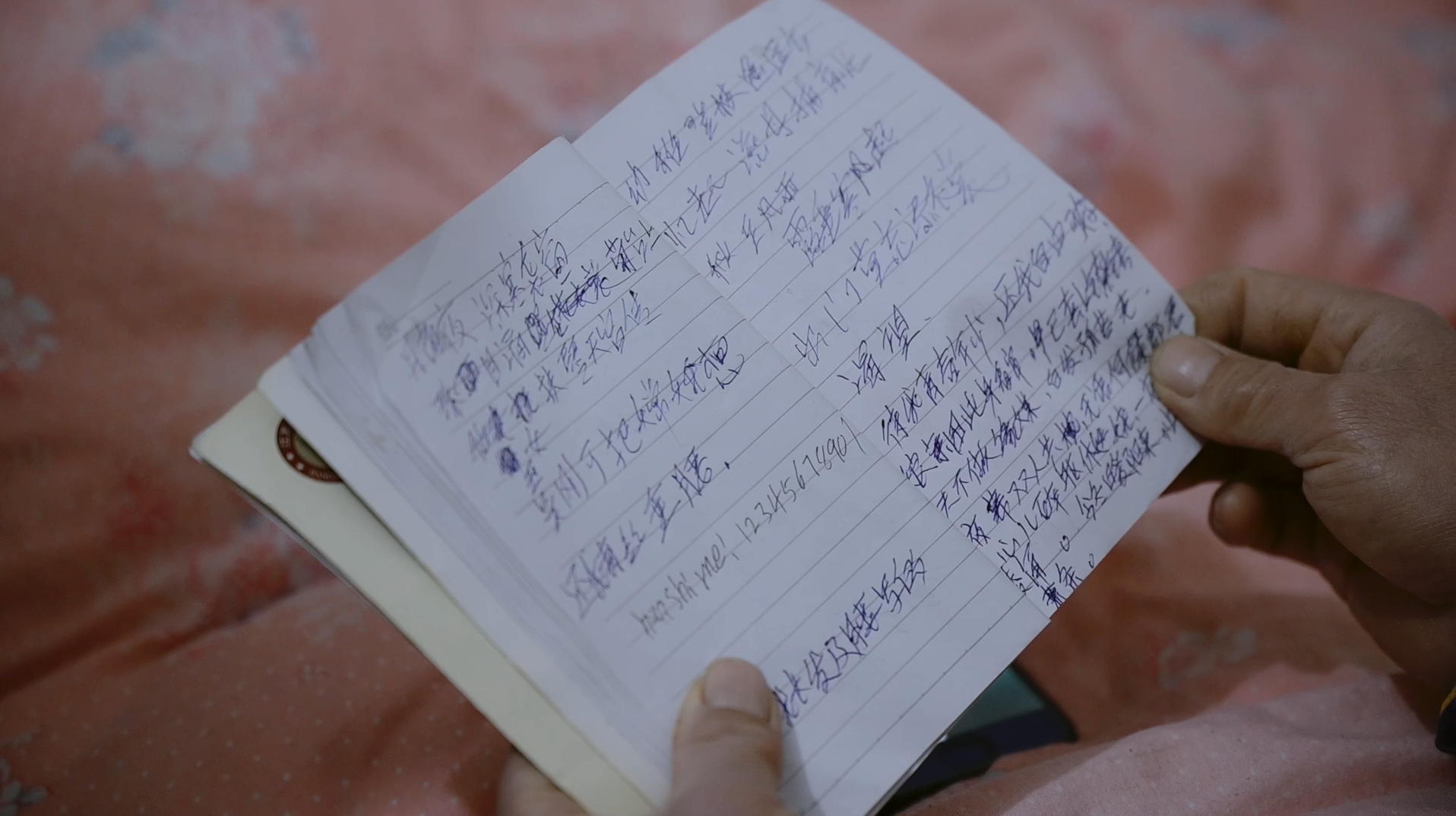

韩仕梅在本子上写诗。 澎湃新闻记者 柳婧文 曾茵子 图

我好多本子都是女儿用下来没使完,还有两本是儿子结婚买的新本子,到现在都写了六七本了。

好像我上瘾了,好像每到晚上的时候,看看想想,再弄一首。可以填补一下内心空虚,高兴一些,偷乐一些。提笔都来了,好像没拘束,自由自在了。

(网友)每次都关心我,发个作品都给我点赞,“冷了你多加点衣服”,“你每天要过得开心一点”。

(但)诗歌也拯救不了什么,能从中找到一点自我吧,找到一点快乐,找到一点成就感,不管他三七二十一。

韩仕梅网上看网友的评论。 澎湃新闻记者 柳婧文 曾茵子 图

(三)

去年阴历九月间,我儿子要结婚了,那个时候我感觉我快乐了一点。

儿子结婚的大事儿小事儿都是我一个人弄的。可是儿子的婚姻也不顺利,没有领结婚证,对方就反悔了,还搭进去很多钱。

我对生活也失去了信心,我都想死了算了。去年年里头,我早上起来喝了半斤酒,喝完了不省人事。那一次我老公说我,不要脸。他好伤人,他能伤死你。

从1992年结婚以来,我的生活里从来没出现过“甜蜜”二字。

以前我老是把“离婚”挂在嘴边说说,但也不作用。他说,等儿子结了婚以后和我离。

可是儿子没结成婚。后来一和他(老公)说离婚,他就坐在地下哭。

那次他姑姑的儿子们都来家里了,我大老表跟他说,我一个女人家撑起这个家不容易,他应该理解我、体谅我、关心我。他那日跪那了,说他以后可改了,我的事他不干预、不插嘴。

可是他根本都做不到。从去年阴历9月到现在,他成天找我麻烦,把我气得不得了。给我惹气了,我都把鞋往他身上撂。

自从我玩了短视频之后,记者们来采访我。他老盯着我,我是个人,不是个物品,我需要自由,我也渴望自由。

有一次记者来拍摄,他们小车还在门前停着,想让我上那煤地里,坐到水泥桶上作一首诗。那一次他(老公)刚刚骑摩托摔了,腿都摔肿了。我让他在家歇歇,别乱跑。他不听,一瘸一拐拽着我的胳膊给我捋回来了,不让我拍(视频)。后来记者在那里拍,他头扭过去,去打人家了。

儿子离婚后,钱都花光了。我想儿子要是再找媳妇还要好多钱,就想出去找工作。我在这(厂里)干了一个月只有2800块,我出去一个月(说不定)能挣个6000多块呢。

我们村里边有一个闺蜜,她们一家都在杭州,她说我去了可以教我开机器做零件。可是我们老头不让去,他就想让我搁他跟前呆着。

年里外地有个记者,是男孩,加了我想跟我了解情况。孩儿们都不大,二十大一点儿。他(老公)看到了,把手机摔了,跟我叨叨。后来那男孩过年想给我发个信息拜年,结果信息发不出了,发现被删除拉黑了,这是俺们老头子干的。我年三十给人家加回来了,他又给俺删除了,最终那个记者也没有来。他就叫你又想笑又想气。

我都跟囚犯一样。我现在吃了饭都呆在那宿舍里,哪个也不去。我如果上镇上买个东西,他回来都要问半天。整天时间长不回去,他就开始打电话。

我说你别闹,咱们平平淡淡的过日子多好。你不找我事,我不会找你事。我说你成天在厂里头干些重活,又在镇上理发挣钱,我知道你累你辛苦,我也心疼你。我都给他说好多遍,他就是不听。

其实我也和儿子女儿说过要离婚。我女儿成天支持我离婚,我说你爹最稀罕你了。她小的时候,就算家里穷,她爹都给她买香蕉、买饼干。但俺们老头子越是家里边有人,他越是吵他们,不给孩子留一点面子,所以我这儿子女儿都不喜欢他。

他心倒也不坏,就是嘴管不住,抖搂得烦死人。

我们没有夫妻感情。那种心疼跟亲情一样。我也给我们老头子入了两个保险,我想以后他老了,挣不来钱了,这个钱他能用。

年数多了,我看他跟看小孩子似的。他说啥我都知道他有啥目的,有啥想法,我懂他,他不懂我。

去年,我写了一首诗:

此生已无魂,万物皆成灰。

风起千层浪,层层拨心扉。

良宵烛影伴,风雨和泪掺。

三更不入眠,五更赏月悬。

虽是双人枕,独撑上下天。

韩仕梅站在田埂上。 澎湃新闻记者 柳婧文 曾茵子 图

(四)

我就是个百事不成的人,是个没出息的女人。

去办离婚前,清明节,俺去看女儿。女儿对我说,妈你别再这样惆怅了,要开心地过日子。以后她有能力了,要带我出去旅游。我说有这么一个懂事女儿,我感到骄傲,我感到自豪。我女儿说,她有这样一个母亲,她也感到骄傲自豪。她一这样说,我都无地自容了。

其实出名不出名对我来说都没什么,也改变不了我的生活,反而给我生活带来困扰了。如果我那老头不是一天到晚管着我,也许我还不会给他真离婚了。

我现在和他真过不下去了,离了之后我一个人好弄得很,我就搁那厂里边做饭,厂里也有宿舍。我儿子在广州有了工作,单位想培养他做工程师,包吃包住,他也不会不管我。

我从出生以来就一直呆在这里,我也想出去看看。看那山,那水,我就能写诗了。

我还和我女儿说,如果我找到一个知我、疼我、爱我、懂我,又关爱你关爱你哥的男人,我就把我嫁了。

网上有好几个人说喜欢我、爱我,有的人说了好几次,我都拒绝了。我也不会那么轻易地把自己送出去了,我有直觉、有脑子。

有个男的和我说了四次要追求我,他说,我的人生经历让他很感动,我写的诗真好。

我也给记者和庄律师看了,他们都说他是骗子,我知道他们都是为了我好。

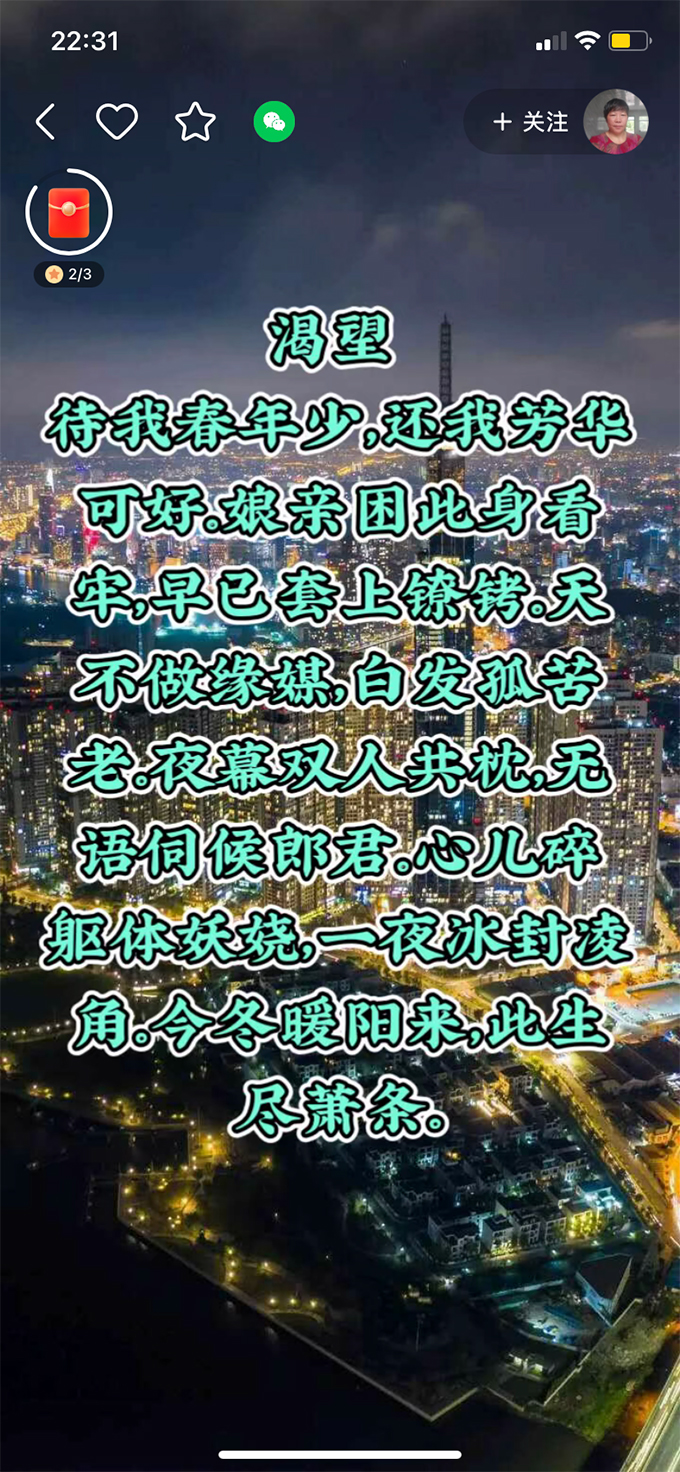

可是他又没欠我一分,我也没给过他一毛,是不是?其实我心里也有种渴望,也有欲望,但只是想,可不去做。

网上好几个老师说我的文字表达非常好,不计报酬地指点我,让我学。以前我脑子好使得很,现在我操的心太多了,脑子也混了,心里这么多事,我也学不进去。我都感觉愧疚,我本来写诗来释放一下自己心里的压抑,现在我不想写就不写了。

现在我想,如果当时没有这个包办婚姻,我肯定要选一个自己喜欢的,他也喜欢我的,相互爱慕,肯定能过得很幸福很开心。

可是这都是过往烟云了,“流水一去不复回”,这都是我的命。

韩仕梅在网上发的诗。 韩仕梅账号截图

(澎湃新闻记者柳婧文、曾茵子对本文亦有贡献)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司