- +1

被困在智能手机里的老年人

本文为镜相栏目高校激励项目“小行星计划”入选作品。如需转载,请至“湃客工坊”微信后台联系。

采访并文 | 马庆隆 陈涛

编辑 | 刘成硕

年近七十的老头郑其兴又遇上一点小麻烦。

“奖励”两个字在他的手机页面上闪烁着,红色字体格外醒目,郑其兴认识这两个字,却搞不懂其中的意思。一分钟前,他缓慢地用手写输入法在搜索框写下“怎么给手机截图”,想着巩固一下自己刚学会的网络搜索,却被页面上这个莫名弹出的广告拦住了手脚。

“是让我奖励回答问题的人?还是说它会给我奖励?奖励什么?”

根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《第47次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截止2020年12月,50岁及以上网民群体占比26.3%,总数已达2.6亿,也就是说每四个网民中就有一个中老年人。

打开某电商平台,在搜索框输入“老人机”三个字,随即弹出几千个搜索结果,价格大多在30到200人民币不等。其中排在首位的一款老人机,赫然显示着“3.5万人付款”。点开商品主页,“大字、大屏、大声音”是核心卖点。

数年前,手机时代到来,他们开始学习用手机打电话、发短信。但如今,只有基础功能的老人机已经无法满足日常生活的需求了,新一代智能手机没有按键,没有大字体,只有一个个看不懂的图形和符号。

越来越多的老人成了“数字难民”,面对功能复杂、操作繁琐的智能手机,他们一脸茫然,无所适从。

迷路新世界

在上海市静安区芷江西路为老服务中心里,有位神情紧张的老人,孤零零地坐在走廊尽头的椅子上摆弄着手里的手机。他专注地看着手机屏幕,一会切进去设置,一会儿又回到主界面,或是打开相册,嘴里嘟囔着:“上次教的又不记得了……”

他叫杨国安,今年72岁,曾经是一名军人,1971年退伍后分配进入了工厂工作,一直到2010年退休。

“太容易忘记了。”杨国安说,“我们不懂手机的逻辑。别人教了以后,如果不做笔记,不经常练习使用,下次还是不知道怎么打开。”

几乎所有学习使用智能手机的老年人都会遇到这个问题。

只有几个月就要过60岁生日的缪叶影听手机课时总是会别一个小腰包,包里面装着笔记本和中性笔。讲话中气十足,烫了一头红色的短发。老师在讲操作时,她会飞速地在本子上按照要点把操作一步步记下来,并且会不时发问,听漏了的内容一点也不肯放过。

在服务中心的众多老人里,她显得很特别。用了五六年的手机,想要用一款新软件还要手把手教起。从注册账号开始,找短信要找上一两分钟,默念几遍记住验证码以后,慢悠悠地在输入框手写输入数字。刚一打开某电商平台的界面就急了眼——弹窗一个接一个,不大的手一时间显得有些匆忙。怎么找到自己想要买的东西,怎么添加自己的收货地址,怎么付款,一遍又一遍,看得人着急又无奈。

缪叶影说,“应该做成一本书,书里面有目录,Wi-Fi怎么连,微信怎么用,怎么发朋友圈、怎么加好友……我年纪还算轻一点的,都记不住,再比我大十来岁的怎么可能会用,教了也用不来的。”

徐昌昌,以前曾是公务员,位至科长,用电脑炒过股。上世纪90年代,电脑、炒股这些概念可是些稀奇玩意儿,在单位里一时间风光无限。尽管已经接触手机4年了,也曾是一个资深股民,但真正用起智能手机来,依然容易手忙脚乱,换个手机壁纸这种最基础的操作也完全不了解。

春天嘛,樱花开得漂亮,生活了几十年的老上海人自然知道哪个公园樱花开得最盛,那得属宝山区的顾村公园,年年春天一到就成了网红打卡点。徐昌昌又犯难了,顾村公园离静安区十几公里,地铁公交怎么坐这回事儿可快把他给急坏了。网约车也不会用,现在还有几个出租车看见招手停的,更何况扫码付个钱都是天大的难事。提到这个他有些生气地说道:“樱花都让别人看了!”

不止这一件事儿让他头大,那天他去医院看病,线下挂号窗口排起的长龙看着就让人发怵——绝大部分都是不会手机的老年人。三甲医院现在基本都走线上渠道,通过网上预约,线下取号候诊,缴费都在自助机器上。硬着头皮上了,他心想,反正自助机旁边也有服务人员帮忙操作一下。结果这一主动,半小时快过去了才挂上号,眼看还不如去排队。

同岁的杨国安就更任性一点,尽管以前当过兵,身体素质基础相较同岁的老人们要好一点,但也因为年纪大了而不可避免的患有心脏病、血压高、血脂高、尿酸高等问题。去医院看病,一到就一头扎进排队的队伍里,是线下排队挂号的坚决拥护者。他觉得,趁现在还有人工排队,等到没有窗口的那天再去学。转念一想,没有窗口也不太现实,因为国家总会照顾到不会使用手机的老年人。

2020年11月24日,国务院发布《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》。方案中明确指出,医疗机构、相关企业要完善电话、网络、现场等多种预约挂号方式,畅通家人、亲友、家庭签约医生等代老年人预约挂号的渠道。医疗机构应提供一定比例的现场号源,保留人工服务窗口,配备人员为老年人提供就医指导服务。

如果说随着政策出台,社会越来越重视,出行、看病等日常必需对不会手机的老人们来说似乎慢慢也变得友好了起来。但在浩渺无垠的网络世界里,依然有着无数的危机潜伏在各个手机软件平台上。冠以养生名头的公众号文章,只要有一次被转发到老年人群聊中,就能随即获得十次百次的转发,轻松获得10w+的阅读量——尽管文章内容毫无科学依据,甚至是错误的。

约莫6年前,杨国安去参加了一个卖保健品的线下讲座。看到宣传信息也是在手机上,禁不起神乎其神的疗效忽悠,他毅然决然地选择去看看。刚一进去,几个身穿正装的现场工作人员开始嘘寒问暖,全程哄的他开心得不得了——活动结束后买了几千块的东西,回家就被儿子一顿训斥。俗话说吃一堑长一智,好处是以后再也不信这些玩意儿了。

由于这件事引发的“后遗症”现在还在,看到手机的软件弹窗动都不敢动,一般不会选择把广告窗口关掉,都是干净利落把弹出广告的软件给退出。有时候也还是会上当,前阵子谣传的杨振宁去世,他看完就立马转发了。

手机课

午后,上海静安区芷江西路为老服务中心在上着一堂特殊的课。

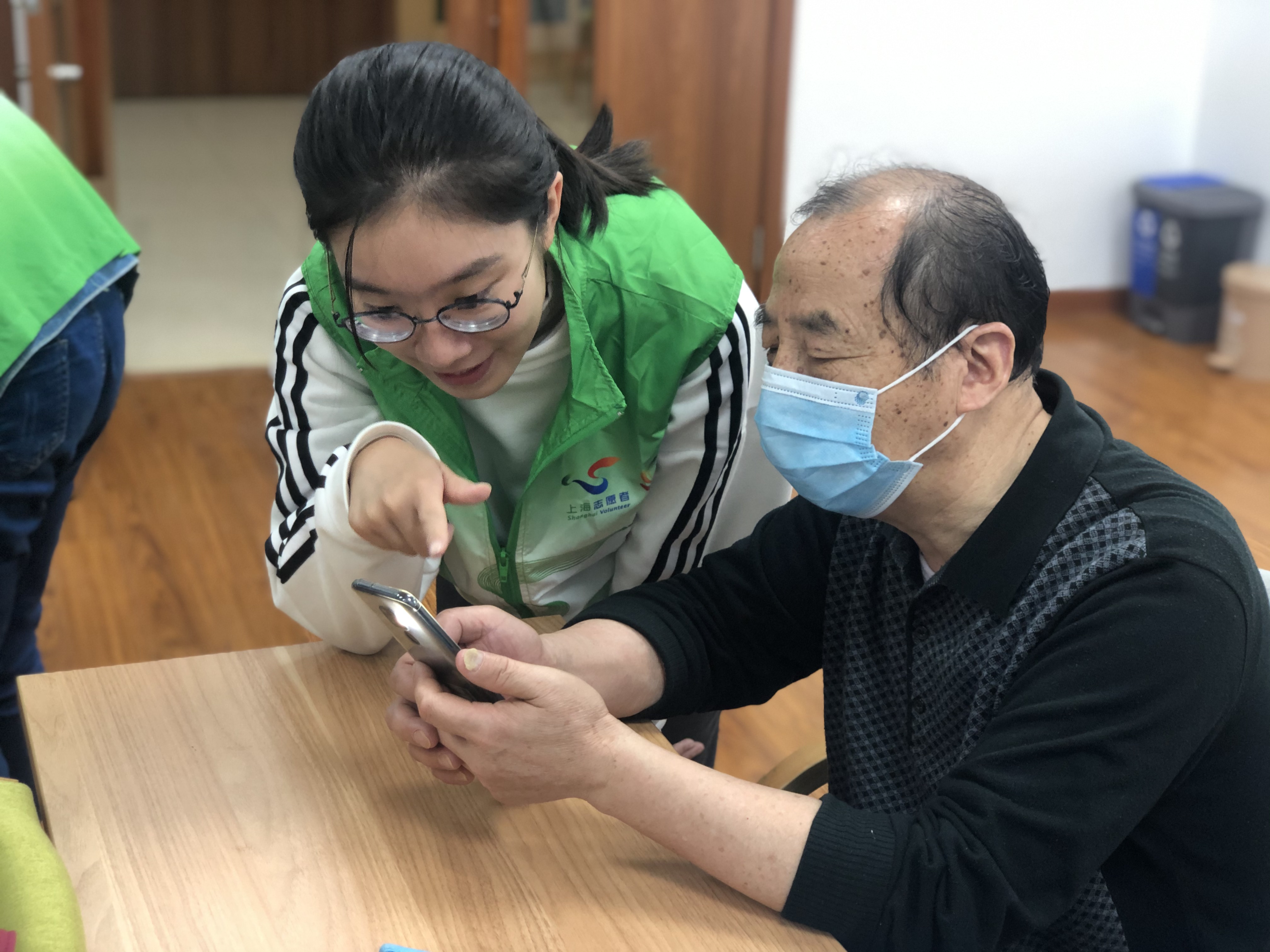

讲台上一位大学生,讲台下一群六七十岁的老人左右齐坐,盯着志愿者手里的手机,生怕目光离开一秒。

手机课上,志愿者正在教老人如何拍照(上海师范大学“智慧老人”公益服务工作室供图)

蔡宜君是上海师范大学的一名本科生,也是该校“智慧老人”项目的负责人和志愿者。项目组由一帮大学生成立于2014年,组织本校学生给老人提供集中的手机教学。据蔡宜君介绍,在学校牵头下,“智慧老人”在上海各区一度开设了30余个教学点,服务对象超过10万人次。

老年人永远有问不完的问题。

“老人用手机的困难不像我们想象的那样复杂。那些我们年轻人理所当然觉得应该会的东西,其实他们并不会。” 蔡宜君记得,有一次课教的是“怎样关机”,这一简单的动作,就教得她哭笑不得。刚教完,有位老人就兴冲冲地上前“交作业”,结果这名“学生”的作业完成情况是:轻按了下锁屏键,把手机按息屏了。

郑其兴老人被“同班同学”视为“优等生”,因为只有他会用手机做音乐相册。但是这个“优等生”,也有着想不通的问题:比如他常常把手机信号不好的原因,归结为通讯商的APP被退到了后台。“用的人太多了,它就让你排队了,是吧!”

为求一解,郑其兴专程跑了线下营业厅。可惜愿做学生的老人,偏撞上不愿当老师的工作人员,郑老人揣着一句“过几天就好了”的回复,回家自个儿琢磨去了。

“智慧老人”的报名信息发到了郑其兴的社区业主群,他像是找到靠山一样,迅速报了名。在这里,所有焦虑和疑惑得以安放。也是从此,郑其兴才知道,通讯商的APP是交话费用的,跟手机信号差没关系。“这里的老师挺好的,一对一,亲自手把手教你,让你搞懂为止。”

有的老人身体力行送上“好评”。蔡宜君记得,有个班里,一名老人学员生病住院了,但每次这位老人都坚持从医院走到教学点来听课,听完课又再回到医院去。口口相传下,这则故事成了很多学生报名当志愿者的动力。

小老师们主要为老人开设六门课:入门、沟通、生活、阅读、休闲、防骗,另外还有“支付宝”和“手机摄影与照片处理”两个专题。

用老人的话说,“学会用手机,就能和家里年轻人说上话。”蔡宜君回忆起某次“修图”课,从下载美图软件,到学会用软件给照片加边框和贴纸,折腾了大半个下午。第二次上课时,有位老人兴奋地告诉她,自己和孙女有共同话题了。原来,上次下课回家,老人打开美图软件跟自己的孙女自拍,这个举动,让孙女又惊讶又开心,“爷爷怎么变时髦了!”

七十五岁的顾芳芳老人也是这里的学员,女儿在澳大利亚定居,受疫情影响,将近两年没能回上海。顾芳芳老人会的功能不算多,但是视频聊天,她用起来娴熟得很。“我是每个礼拜要跟我女儿联系的,就想看看她。”

和所有的课堂一样,“智慧老人”也有毕业季。在9~10个课时之后,老人们会拿到结业证书。毕业后的老人,可以再次回到课堂。

只不过,没开课的日子,老人们的疑惑还是难以开释。

学员缪叶影老人直言,“你们小老师在,我们就有救了,你们回家了,我们就‘完蛋’了。”

有的社会组织看中老人使用手机需求里的商机,因此市面上出现了许多良莠不齐的手机课。顾芳芳老人还记得,自己曾经为一门线下手机课交过30块钱。结果课程没上几节,就被告知老师有事教不了了,后面来了一个新老师,回答问题时却很不耐烦。“没学到什么东西,学费也不了了之!”

深圳大学的周裕琼教授专注于研究“数字反哺”实践,也亲身组织和参与过类似的“手机课”。从多年的实践和研究,她得出结论:集中教学只能作为一种辅助模式,无法形成长效机制,最根本的还是需要家庭成员形成责任意识。

回到家庭

“家庭,解决这个问题,只有回到家庭。”周裕琼确信,家庭是解决老人“数字之困”极为重要的一环。

她认为社区课堂是值得鼓励的,但是某种程度上,集中听课的形式脱离了老年人使用手机的具体情境,只有在老人日常使用时遇到困难并及时得到解答,才能达成持续有效的“数字反哺”。

家里没“老师”,确实成了很多老龄手机使用者的难言之隐。

杨国安老人喜欢听歌,但手机歌单里只躺着四首歌,最常听的两首——《可可托海的牧羊人》和《二泉映月》,还是从别的设备上翻录的录音,而不是从平台下载的数字音乐。

“自己孩子也教我,但我一会就忘了,再问孩子,就不耐烦了。”

几个月前,杨国安敲门向隔壁邻居家的一个大学生请教,这才多出来另外两首从平台上下载的音乐。但没过多久,杨国安又忘了怎么找音乐,只好四首歌一直听到现在。

“再去问……不好意思,麻烦人家。还是希望家里有人能教。”

周裕琼对家庭“数字反哺”的呼吁,也出于对中国实际的考虑。“中国家庭的整体价值观跟国外的不一样。在西方,家庭事务会依赖于社会组织来解决,在中国,虽然我们也在社区建设上做了很多努力,但是由于中国人的家庭观念很强,人们还是觉得有些事情只能在家里面解决。”

多数老人在家中的求教通常遭到冷遇,老人们对此有一肚子的话要说。

“子女教了几遍不耐烦了。”“说什么‘你个老头子,你不要弄了,笨死了!’”“你让他帮我搞,他直接就帮你弄好递过手机给你,也不教的,下次我还是不会。”……

周裕琼在研究中发现,中国式家庭里的“隔代亲”在数字反哺上也有体现:中年一代,养家糊口压力大,又不太善于表达对父母的爱。反倒年轻一辈,在数字反哺方面强于中年人。“数字反哺只是表面,更深层是亲情的沟通。”

蔡宜君在教老人用手机(上海师范大学“智慧老人”公益服务工作室供图)

数字世界的门口

从工厂退休十一年,杨国安结识了一帮象棋棋友。

不过,杨国安的棋友群里,不谈“马走日”,也没有“象飞田”,倒是一条条推送,划也划不到底。细看,是各类打着养生旗号的文章:今天不让吃大蒜,明天不让用香皂……篇篇让人拍案称奇。群友们一边发,杨国安就一边学,“我会一条条地读完,有时候还真要看一个小时呢!”

很多养生知识并不真实,却真实地反映了老人们的心境。在学者周裕琼看来,“养生谣言那么多,本质上是利用了老年人对健康的焦虑,健康问题对老人们来说可是头等大事。”

周裕琼教授提到了一个容易被忽略的原因:老人之所以容易相信网络谣言,是因为现在的老人是从传统媒体时代成长起来的一批人,他们习惯将任何媒体内容视为权威。在老人眼里,这些文章背后的作者一定是专业的,否则也没有办法把这篇文章发到他们手机上。

这让周裕琼想起了去年“61岁黄女士痴迷短视频假靳东”的报道,“在电视时代生活成长的那代人会认为,凡是经过编辑的东西肯定是正经消息。所以黄女士以为拍一段视频,就像过去拍电视一样,是真人、真事、真话。”

一方面是认知水平的落后和退化,另一方面是老人们传统思维和数字时代思维的差异,周裕琼认为,后者才是老人难以从“数字之海”脱困的深层原因。“对于老年人来说,互联网意味着要对自己的思维方式进行一场变革。”

“智慧老人”负责人蔡宜君曾在手机课堂的门口,就遇到过那些不愿变革的眼神。

那天,蔡宜君看到有一位老人在课堂门口探头张望,邀请老人加入课堂,结果得到老人斩钉截铁的回答——“我肯定学不会了!”尽管随后老人还是选择走进来,但是没过几分钟就离开了。

这像极了一个隐喻——在数字世界的门口,总有老人失落地离开,他们该向何处走去?他们将失去什么?他们是否能被“非数字”的环境所关照?

“我们年轻人不能有一种居高临下的态度,好像我们掌握了先进武器,然后塞给老人。”周裕琼说道,“老人跟不上时代,这不是他们的错,我们应该允许老年人拥有选择他认为的舒适生活方式的权利。”

徐昌昌老人是最早接触计算机的那批中国人,从90年代的办公和炒股,到如今使用智能手机乘公交车、线上支付和预约景点,虽然也是“临老学吹打”,初次使用起来觉得困难,但至少徐昌昌对新技术的接受能力要比同龄老人强得多。“我家里还有智能音箱,你可以问它‘到公园怎么走’、‘今天天气怎么样’之类的,方便得很!”

这些掌握新技术的老人,开始以自己的逻辑使用手机。他们对手机有目的、有节制的使用方式,甚至表现出强于年轻人的一面。比如,说起微信群,年轻人总是把它和繁忙的工作事务、苛刻的回复规则联系在一起,但对于老年人来说,“为我所用”四个字发挥得淋漓尽致。

当年轻人还在争执于用“嗯嗯”回复领导是否真的比“嗯”更有礼貌时,学会微信群聊的老人们为老友短短的一句“下午见”兴奋不已。

早上单车环游,下午忠于乒乓。这是徐昌昌雷打不动的锻炼轨迹。早上出门,扫码开一辆共享单车,在小区周围的马路上骑上个二三十公里;晚饭过后,则会在微信群里吆喝几句,把群友叫到自己小区里切磋球技。手机,扮演了重要角色。

徐昌昌老人张罗起一片运动天地,手机成了“集结号”(马庆隆_摄)

如果不是早期接触过电脑,徐昌昌老人用手机就很难这么“灵”,手机用不“灵”,也很难享受到数字技术带来的“红利”。

过去的场合里,周裕琼谈的是“老年传播”,最近她开始使用“老龄化传播”来替代,她认为,后者强调把老人的问题视为一个整体的社会问题。“我们要认识到,在讲老年人问题的时候,其实也在讲我们年轻人自己。”

2020年12月24日,工信部发布《互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案》。首批将优先推动8大类115家网站、6大类43个APP进行适老化及无障碍改造。其中包括新闻资讯类产品,社交通讯工具,还有生活购物、金融、出行、医疗等领域的应用软件。

2019年6月份,支付宝就上线了“关怀版”小程序——超大号的字体、醒目的标识、简单直接的功能分类,确实照顾到了老年人使用软件的核心需求。但遗憾的是,“关怀版”小程序使用人数显示仅7万人左右,其宣传和推广力度远远不够,知道的人太少了。而且“关怀版”仅仅是添加一个二级入口,本质还是需要原来的平台做支撑。

更有甚者,某些APP借着“适老化改造”的名目,加大了APP内广告对老年群体精准投放的力度,“金币”“提现”等诱导性推广信息充斥着屏幕。功能和界面简化了,但陷阱却变多了,老人在数字世界依旧寸步难行。

那些望向数字世界的老人,眼睛里流转着新奇与不甘,而走入数字世界的老人,每一步也都带着迟疑和困惑。

“我们总不能急匆匆地把老人带到数字世界门口,却不带他们走下去吧?” 周裕琼教授说。

(部分受访对象为化名)

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司