- +1

戴锦华|为什么说波拉尼奥是座桥?

戴锦华教授对波拉尼奥的定位是二十世纪最后一个伟大作家和二十一世纪第一个伟大作家。“波拉尼奥自己是智利国籍,他的作品当中有一组非常重要的人物叫做智利流亡者,可是有趣的是这些智利流亡者不简单地代表被迫害的被摧残的形象,相反越来越变成荒诞的被遗弃的这样一些人,在绝望中去寻找这个时刻的人同时在波拉尼奥的作品当中,我不知道大家是怎样感受,我自己感受到,有很强的我们今天当下此刻生活的经验,所以我觉得在这个意义上说,他成为了一个桥梁性的人,同时在我看来他是新世纪第一人。”戴锦华教授说。

波拉尼奥诞辰这天,活字君与书友们分享一篇关于小说家波拉尼奥的对谈。为什么波拉尼奥能够写出像《2666》这样的小说?对我们而言,上世纪的60年代意味着什么?

“波拉尼奥”夏夜读书会

戴锦华、魏然 对谈

文章为 “地球上的这个夜晚”分享会的现场录音整理

世纪文景(ID:shijiwenjing2002) 主办,2014年7月

“地球上的这个夜晚:波拉尼奥·夏夜读书会”首场,北京后山艺术空间,图片来自颜悦

▍“我建议你们按照他的西语出版顺序去读,这样你们每一本都是一次惊喜。”

魏然:今天我们这个活动的嘉宾,大家也非常熟悉,主讲人,戴锦华老师,我的导师,北京大学中文系比较文学与比较文化研究所教授,北京大学电影与文化研究中心主任,俄亥俄州立大学客座教授等等。我是魏然,来自中国社会科学院拉丁美洲研究所,今天对我来说,这个话题非常有吸引力,因为我是做拉美研究的,但是对戴老师来说可能会有别的阅读理由,所以今天这个讨论,我想先从戴老师个人来介绍她阅读波拉尼奥这样一位作家,尤其是对这几部新出版的作品的感受。

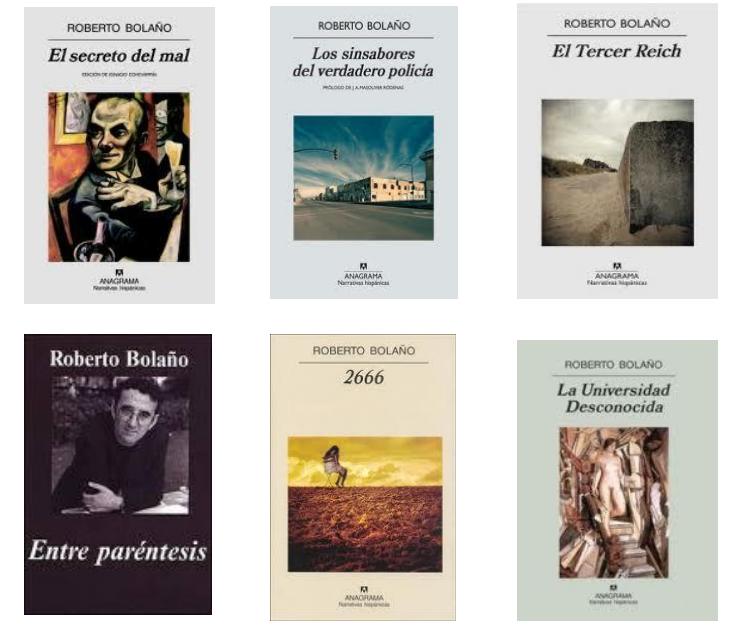

戴锦华:大家晚上好,我是一个不可救药的小说读者。我自己从童年时代到今天,不看小说活不下去,读书读了一辈子以后,有一个很大的悲哀,很难读到再一次触动你心灵的书,《2666》是这样一本,从一开始我就喜欢,但是我没有想到越读越不可自拔,越读越迷恋,读到最后一部的时候,开始控制每天读的页数,因为怕读完以后不知道怎么办。我深深知道这样一本好的小说你不知道什么时候才会遇到,由于《2666》开始关注波拉尼奥,因为我先读的《2666》,所以后面的波拉尼奥对我来说没有那么巨大的震撼,如果大家从现在开始读波拉尼奥,我建议你们按照他的西语出版顺序去读,这样你们每一本都是一次惊喜。每一次都是一次非常美丽的遭遇。我是以一个小说的资深读者的身份来到这的。

魏然:戴老师刚才提到阅读经验,对于我来说,因为我不是一个常规读者,我会一直读所有的西语文学出版的书,当然总量并不多,一段时间就可以完成这个阅读,我记得在北大的二楼隐蔽的文学院,当时我们叫小说阅览室,西语文学就一个书架,十年扩展两个书架,其中还包括大卷本的文学史之类的,始终量不是很大,但是波拉尼奥其实是一个非常特别的体验,非常意外的一件事情,很多人在谈论的时候,说出了一个波拉尼奥,智利人,那个时候才关注,竟然有这么一个当代的拉美作家。我们有一个短片,这个短片是国外电视台和大学教育机构做的,目前有英文字幕的不是特别多。碰巧这个有英文字幕。叫做《注视批判的目光》,我们可以先看看他的自我陈述。这个小说我读的时候觉得波拉尼奥确实干过很多底层工作,他说我干了很多底层工作,但是我是个穷人,最后没有一个成为为穷人写作的人。后面有一个对他家世的介绍。

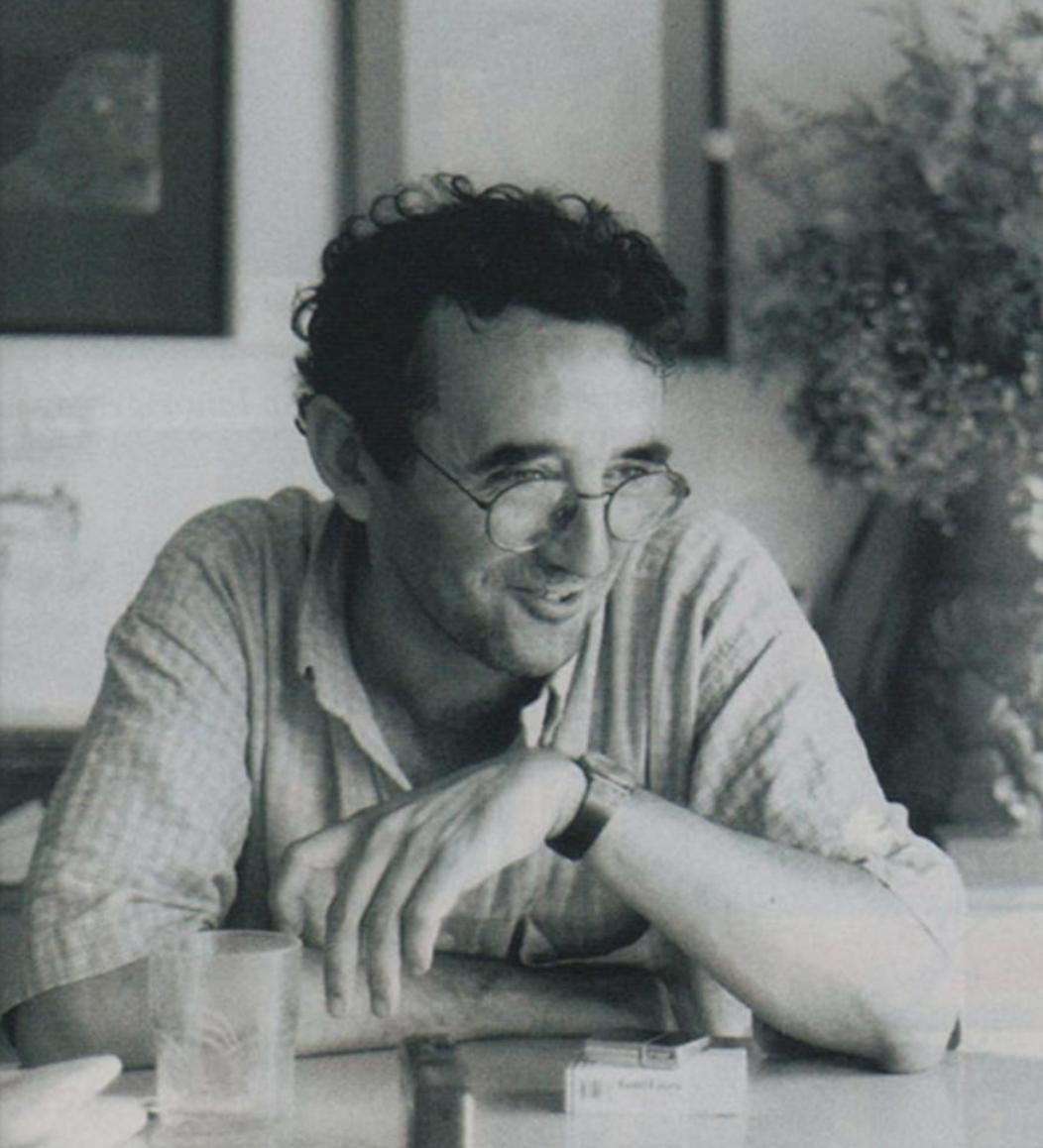

我不知道之前的活动是不是已经讲述过他大概的生平,先是智利人,很早就跟父亲到墨西哥生活,他经过几次重大的严肃的历史悲剧事件,一个是1968年三文化广场,墨西哥政府在奥运会之前的全面清场,清洗学生运动,他是这个悲剧的见证者。前两天看智利电影——《智利说不》的时候,有一个特别有意思的场景,因为里面扮演主人公的是墨西哥演员,晚上有人用石头砸这个窗子,肯定是军政府雇佣的杀手,他当时惊醒后起来,发现他的前胸写着墨西哥,然后他转到窗边去看的时候,后面一个背影,写着“68”,他很可能是借电影的角色,再次呼唤人们回忆起历史的悲剧。波拉尼奥经历了这个历史悲剧。在短片里他也谈到,他在1973年军事政变发生前,重返智利,加入到阿连德左翼的进程中,和很多拉美其他地方的青年一样,之后经历了1973年911,另一个不怎么被历史说到的911事件,之后被关押过6到8天左右,他成功逃脱,后来又回到墨西哥。长时间无法以作家这个职业维持他的生活。戴老师在读这个书的时候,您怎么看待这样一代人的身份,对于您理解他这个作品的时候,是一个什么样的关系?

▍“今天所有的媒体都试图让我们遗忘掉20世纪的60年代,可是20世纪的60年代对于整个世界都是如此重要,而我们今天每个活着的人都是20世纪60年代改变了的世界的受益者。”

戴锦华:我自己不是拉美文学的研究者,完全不懂西语的阅读者,我大概因为非常感性地进入到波拉尼奥的世界当中,所以很少会首先以历史的文学史(的角度)去看待它,但是你阅读他的作品,《地球上最后的夜晚》这部小说,阅读量达到一定量的朋友可能会跟我有共鸣,我首先想到的是《2666》的译者赵老师的说法,它是文学旧世纪的终结,也是开启文学新世纪的洪流,这个说法本身很文学也非常准确。你会感受到在波拉尼奥的小说当中,你会遭遇到各种好像熟悉的时刻,同时波拉尼奥其实改变了我们熟悉的我们曾经了解的文学大师所创造的文学世界,完全是新奇的,甚至有些时候是陌生的。

今天在这样的场合要理性去思考的时候,我觉得一个非常重要的原因是就要波拉尼奥可能是第一人,也许是最后一人,联系着20世纪的历史最重要的时刻,就是60年代,而且是60年代的拉美。我觉得今天所有的媒体都试图让我们遗忘掉20世纪的60年代,可是20世纪的60年代对于整个世界都是如此重要,而我们今天每个活着的人都是20世纪60年代改变了的世界的受益者。但是那个时代在它完全被断裂之后,今天我们就很难用我们的生命、我们的身体、我们的书写去触摸它。波拉尼奥正好从那个时代走过来。

1968年发生在墨西哥的大屠杀,如果今天大家去墨西哥,走过三文化广场,他们还用白色标示当时浴血在广场上的青年学生的尸体的形象。1973年911,事实上当这次911发生的时候,不断地有拉美的人试图让我们回忆起来,但是很多人都忘记了。波拉尼奥不光是那个时刻的参与者和见证者,而且他在他的书写中当中把那个时刻延续到今天,我自己觉得非常有意思,波拉尼奥自己是智利国籍,他的作品当中有一组非常重要的人物叫做智利流亡者,可是有趣的是这些智利流亡者不简单地代表被迫害的被摧残的形象,相反越来越变成荒诞的被遗弃的这样一些人,在绝望中去寻找这个时刻的人同时在波拉尼奥的作品当中,我不知道大家是怎样感受,我自己感受到,有很强的我们今天当下此刻生活的经验,所以我觉得在这个意义上说,他成为了一个桥梁性的人,同时在我看来他是新世纪第一人。

魏然:没有办法,我们当时对拉美的想象,很多时候是被魔幻现实主义塑造的,有一个甩不去的exotic。我曾经陪一个委内瑞拉学者去参加一个文学活动。当时有一个著名作家,他当时就说,魔幻现实主义就是拉美人的思想状态,当时这个学者非常愤怒,当时拉美有3亿人,现在算上美国有5亿人,怎么可以说5亿人都是魔幻现实主义的思维状态。波拉尼奥是心碎的,幽默的,忧郁的,反讽的,有勇气的,但不会有一个词是异国风情。波拉尼奥本人是保持智利国籍,其实他有很多时候认同于是一个墨西哥人,然后又长期生活在西班牙,这样一个多重的身份。之前有介绍过,跟台湾学者推荐这本书,因为我们很多外国文学译介,都是从海外市场经过台湾的渠道,进入到我们这,很多文学作家的作品都是这样。但这次不是,台湾学者都不读波拉尼奥,戴老师还背了《2666》四本去了台北,结果好像没人要读。这个文学传播过程非常特殊,您能谈谈这个吗?

戴锦华:先接着前面的魔幻现实主义,魔幻现实主义让我们认识了拉美文学。我读大学的时候,我们经常开玩笑说每个人拿着《百年孤独》看。我们大家都知道,其实一本《百年孤独》,一个拉美魔幻现实主义的想象,塑造了整个当代中国文学,包括今天的获奖的莫言,他的小说当中甚至可以找到《百年孤独》当中的中译文的句式。典型的句式会在莫言小说中反复出现。

魏然:我看过一个纪录片,回忆邓小平生涯的,很严肃,央视的,第一句话话说,邓小平离开故乡那天,多年以后回忆离开故乡的那个早晨,他会回忆起母亲缝制的草鞋。

▍“波拉尼奥再次打开了文学的空间,朝向现实,而且朝向这个词好俗气,但是这个词用在波拉尼奥身上极端贴切,就是全球化。”

戴锦华:重新塑造了现代汉语,或者现代中国文学。但是今天由于波拉尼奥让我们参照出一个历史的纵深,到波拉尼奥的时候,我们突然意识到魔幻现实主义在它让我们去体验拉美的荒诞现实,拉美的怪诞的悲惨的历史的现实生存的同时,广义的魔幻现实主义或者广义的战后的拉美文学,慢慢形成了某种非地区的悬置,比如说在博尔赫斯的小说中,那个地方是一种no place,或者是《百年孤独》塑造的这样一种想象式的王国的历史,或者是略萨的小说,塑造的是“绿房子”。波拉尼奥当然也有这样的小说,比如《护身符》,可是比如说《2666》,比如说《地球上最后的夜晚》,我觉得波拉尼奥再次打开了文学的空间,朝向现实,而且朝向这个词好俗气,但是这个词用在波拉尼奥身上极端贴切,就是全球化。

我不会用世界公民这样的词来形容波拉尼奥,世界公民是相对于某个国别的国民,而波拉尼奥的作品当中,我用文学一点的表述,他的人物始终在流浪,也是在流亡,始终在漫游,始终在这样的情况下,国境对他是没有意义的。他在每一个地方遭遇着形形色色的底层、美梦,遭遇到挫伤,遭遇到破灭。只有赵老师用了这个词,我自己去查没有查到有英文的,也许有西文的对应的词,他用了全景小说,我非常喜欢这个命名,因为有人把这个翻译成百科全书式写作,我完全不认同。如果你用百科全书式写作形容艾柯的《傅科摆》,我非常赞同,但波拉尼奥的广博和深邃不是在百科全书里找,而是在这样一种世界性的视野、景观、世界性的生存里找,所以我觉得在这个意义上,他的体认,是一个突然缩小的,突然改变了时空关系的世界。

我自己很不好意思,因为有台湾的朋友经常会背很厚的很昂贵的小说从台湾来看我,终于我能回馈他们的时候,我就背了很多的《2666》去台湾,包括知名小说家,包括知名文学评论家,我送给他们,结果他们一律不喜欢,让我深受挫伤。但是后来我大概试图理解,就是很不恭敬的,也很不公平的,我试图理解他们的不喜爱是跟台湾相对狭小的、富足的和自足性的这种生存有关系,相反来说对波拉尼奥有强烈共振的都是大陆国家的,或者是美洲,或者是在艰难的一体化当中的欧洲,相对来说,我接触的比如说台湾或者日本,这样的学者,好像他们不会那么由衷的去喜欢波拉尼奥。

魏然:为什么波拉尼奥这样的一个智利人写出这样的小说,因为波拉尼奥在短片里也提到,流亡的智利人挺多的,《幽灵之家》的作者,伊莎贝尔·阿连德,阿连德总统的侄女,他挺不喜欢的一个作家,她也是一个流亡的智利作家,比如何塞·多诺索,还比如大家可能知道一部电影叫《死神与少女》,波兰斯基的电影,原作就是阿瑞尔·多夫曼。不断回到智利的政变前后或者是一个人权斗争的情境,始终没有出现这样的一个全景小说。现在看起来波拉尼奥是更恰切的一个描述,为什么会在这个时候,已经有很多流亡作家的情况下,会有这么一个流亡作家的出现?

▍“波拉尼奥那种流亡的经验是一个历史的经验,同样是一个历史坍塌,是一个历史不再能够感知的经验,因为大家知道,智利的军政权逐渐稳固下来,智利在军政权之下开始走向繁荣,开始再度形成所谓中产阶级的群体,这个本身的荒诞性和它对于整个20世纪的寓言性,恐怕是非常重要的。”

戴锦华:我觉得如果不是在文学史研究意义上,根本不会把波拉尼奥指认为是流亡作家,流亡的身份在他的作品当中成为一个最有力量的内在的动力,或者是在他作品当中一种寓言性的情境。我们21世纪最大的问题是在快速地而且在全世界的传媒、全世界的主流有意识地让我们快速遗忘20世纪,如果我们对20世纪有记忆的话,我们会知道20世纪流亡是发生在世界每一个区域,很多国家普遍的现象。但是智利的尤其有象征意义。当然皮诺切特发动政变,武装炮轰总统府,然后民选总统阿连德以身殉职,那个时候震惊了整个世界,是非善恶分明,智利的流亡者遭到迫害,独裁者谋杀者最终寿终正寝。在那以后,对于智利的流亡者以后,这是一个永远的不会兑现的承诺,在这过程当中他们渐渐变得卑微、猥琐、荒谬、可笑,我觉得波拉尼奥非常清晰地经历了这个历程,而且他记述了这个历程。

像你刚刚说到的伊莎贝尔·阿连德,她写的东西其实跟历史的几乎没有关系,但他仍然不断地要以自己智利流亡者的身份来作为自己的主要身份,但是对于波拉尼奥来说完全没有必要,但是因此这个身份,在他作品中的的角色身上凸显出来。我觉得那种流亡的经验是一个历史的经验,同样是一个历史坍塌,是一个历史不再能够感知的经验,因为大家知道,智利的军政权逐渐稳固下来,智利在军政权之下开始走向繁荣,开始再度形成所谓中产阶级的群体,这个本身的荒诞性和它对于整个20世纪的寓言性,恐怕是非常重要的。但是很少有人真的把它作为一个关照对象。直到《智利说不》这个电影,好像是非善恶还是分明,好像历史还在延续,实际上这个过程本身是一个历史在我们面前一种坍塌的过程,和现代性的所有承诺在我们面前坍塌的过程。

魏然:今年是2014年,去年2013年是1973年911智利军事政变的40周年,全世界很多纪念活动,比如说一个朋友在美国看到这样一个戏,这个戏非常有意思,他讲的是弗里德曼,我们知道他是经济学家,逐渐达到一个经济改革的共识。在很多文献里面,我在一些注释和翻译的时候,都写弗里德曼是在智利政变的时候跑去智利支持独裁者。这个被压抑的历史确实很少被提起。在短片里我们看到,波拉尼奥把这一类作家,刚提到的伊莎贝尔·阿连德这样的作家,称之为金色的流亡,能获得很好的安全的位置,而他和一些其他的底层的流亡者根本就不分享。我们进入到文本层面聊聊,比如说我们在阅读《2666》这个特别长的第四部分,猎杀女性的事件,我承认我长期停在这,没法再读下去,不知道您在读这个漫长的百名女性遭残害的部分,是一个什么样的阅读状态,因为我知道很多朋友在读这个的时候就停下,觉得难以忍受或者巨大的压力。

戴锦华:这点我可能比较特别,因为在读《2666》之前我已经知道墨西哥的这个城市,知道发生在这个城市当中对于女性的持续的虐杀,到今天这个城市仍然是一个墨西哥和美国边境上最著名的旅游城市,现在很多华人会去这个城市旅游。这个城市仍然以这个速度的女性被杀害。当然这些游客们应该不用被担心,因为被虐杀的是底层的人,大部分是性工作者,始终没有任何凶手落网。

我在阅读的时候,本身没有第一次遭遇的那种震撼,而且我确实坚持把它阅读完,刚好你举出这一段我觉得最有意思,波拉尼奥几乎没有描述皮诺切特军事政变的暴行,在这部小说基本不触及到军事政变之后骇人听闻的酷刑、暴力、人间蒸发,但是他这么详细地去记述虐杀女性的事件,这个刚好是波拉尼奥的力量。如果我们看智利的历史,看智利军事政变的历史,我们感到历史在我们面前坍塌的话,刚好在这里看到历史为什么坍塌,或者说历史坍塌之后留给我们的现实是什么样的现实,那个暴力并不只是在我们可以指任的某几个地方发生,也并不仅仅在某几个地方以人们共识的方式发生。相反的是,在我们日常生活中,在世界的很多地方发生。

我觉得很有趣,《2666》从第一部分开始寻找这类作家,到第五部变成这个作家的第一人称的生命的叙述。我自己以为这是一个历史坍塌之后的几乎丧失意识的人们,去漫无目的地寻找,以最后一个真实的经历历史和穿越历史结束的这样一个故事。我自己大概会以这样的理解方式去理解其他的波拉尼奥的小说,去理解这样一种已经超越了现代意义的理性的奥德赛的故事,最终能够到达,但是仍然在漫游当中怀抱某种坚忍和顽强的东西。

魏然:我读这部分的时候特别感觉到,人类历史上很多暴行都是那样的,不断地发生着,一点点叠起来,当然是革命的丰碑,也是野蛮的记录。恶本身,波拉尼奥有一个对恶的记述,有一个谱系,比如纳粹文学,不知道您是不是同意,把恶作为这样一个关键词。

▍“波拉尼奥不是用恶来审判,他比汉娜·阿伦特走得远得多”

戴锦华:我不想使用这么理论的表述,但是我必须说,在波拉尼奥的作品当中,他超越了善和恶。我觉得他不是用恶来审判,他比汉娜·阿伦特走得远得多。比如说发现平庸之恶,来表现恶。因为在他的作品当中,如果你把他所有的作品放在一起的时候,你会发现所谓的恶在每个人身上,在我身上,在“B”身上。但是同时暴力的恐怖就在于,他甚至不是以恶为动力,我们通常会想象恶魔的力量,有一种邪恶的东西,他们在制造着暴力。但是在波拉尼奥的作品当中,你会发现甚至无需恶,人们可以犯下暴行,这是我的解读。如果我们把它重新回归到恶的谱系里的话,我觉得我们把他重新封闭在了现代主义。我觉得他打碎了现代主义,可能同时打碎了后现代主义,所以他才能达到新的现实的再现,我们才能在他的作品当中再一次遭遇到现实。在此之前的现代主义时期,或者是后现代主义时期,我们和现实之间隔着很多的玻璃墙,在波拉尼奥的作品当中,现实再次可以成为可触摸的,当然这不是现实主义。

魏然:第三个故事讲美国记者法特,他在美国边境开车穿过边境线,进入墨西哥的时候,他说所有的新闻报道是一种,发生了什么事情,哪怕是酷刑和惨剧,他是给你一个理性化的解释,而真正的非理性的状态不能体现在报纸之中,我觉得我可以把这个方式作为这些小说的阅读方法。之前也谈到,有位中文系朋友在读《2666》的时候,发现《2666》不是个架构,很多地方这个作者,这个故事的主人公跑到另外一个故事之后,这个故事不是完整的,不是严丝合缝的。因为他就不是这样一个现代主义的小说写作。

▍“他显然有某些他坚持的,也许可以叫意义的东西,但是他从来不说出来,因为不能说出来,或者他不想说出来,或者这些东西根本不能用语言来表述。”

戴锦华:作为小说写作来说,狭义的结构肯定是存在的,但是我说波拉尼奥不是追求一种我们所熟悉的现代主义结构,通常我们读文学理论,会知道长篇小说靠的是结构。结构其实是赋予一个精致的理性主义的框架,因为结构的存在,一切变成可解读。一切变得其实有意义。我觉得波拉尼奥绝不是那么蹩脚地告诉我们,他的世界显然不是最后能明晰地获得意义的世界。比如说在这本短篇小说集当中,我读到非常典型的波拉尼奥的书,他的文字非常平铺直叙,好像流水账一样,好像没有任何的剪裁,没有任何的创造,但是当我们每读完一篇的时候,心里的若有所动,我们好像触摸到或者被触摸到,我觉得他其实非常成功地把一种物理性的生存,好像我们人与人之间只是身体与身体的存在,我们只分享空间,我们不能够感到对方的心,好像我们自己也没有心,我们就是这样一个麻木的没有判断的没有选择的生存。但是你最后会发现,在这部小说当中大部分人都死去了,大部分人都是非正常死亡,自杀或者是突然之间结束了生命,显然他们此前的生活是顽强地想撑下去,终于撑不下去了。

在这个故事整个过程当中,他不去书写的心显现出来了,完全不去描述的梦想显现出来了。因为如果真的麻木不仁,如果真的没有心灵,如果真的没有梦想,他们就不会如此的艰难,不会最后如此地不可逃离的自我毁灭,我觉得他是用这样的一种办法去再现,而不是通过一个最终获得一个明晰感,一种逻辑性。他真的给我们呈现了一种历史的坍塌,并不是那样的用任何一种态度,麻木不仁的或者是没有上帝的世界的那种姿态去说生命没有意义。他显然有某些他坚持的,也许可以叫意义的东西,但是他从来不说出来,因为不能说出来,或者他不想说出来,或者这些东西根本不能用语言来表述。在这个意义上说,他的这种好像非常平白的文字,流水账式的生命故事,是在不断地让我们接近,那种无法诉诸力量的,那种无法放弃的,对于人类社会来说是必须的东西,我是这样理解。

▍“《美洲纳粹文学》让我有点失望,但喜欢对它的解读。”

魏然:《美洲纳粹文学》,您怎么看这个小说?

戴锦华:这个小说是波拉尼奥里我最不喜欢的,原因是文字仍然是波拉尼奥,故事仍然是波拉尼奥,但是这个故事有结构,而且当我看到很多介绍,卡夫卡,博尔赫斯,如果你们说这是说明波拉尼奥在文学史上的地位的话,我完全同意,但是如果说他像他们,一点都不像,我觉得他像他们一样成为独一无二的一个。这本让我想起很多前任,他用了一个伪传记的包装,小说赋予了一种,所有人都能读出来这是历史,但这是一个伪历史,这是一个文学家用他的天才去模拟的一本,所以我觉得这本小说让我有一点失望。波拉尼奥这本书并不是我喜欢的,但是它的意义我很喜欢你解读的他的意义,所以你自己来发表你对他的解读。

魏然:因为写书评的时候,约稿的编辑就说,你怎么看这个问题,他很紧张,我怎么解决这个纳粹文学本身的事情。在波拉尼奥讲的这个纳粹文学不是说威权下的,授意写的什么作品。他告诉你的是曾经有这么一个话语,这个文学出现不一定有纳粹国家,可能在纳粹国家出现之前,一股潜流在美洲出现,这样的潜流最终召唤出美洲出现国家威权。在某种时代甚至很可能这个潜流会再次出现,那种号召,或者是捍卫自己的身份或者边界,也许会重新出现一个法西斯世界的回潮。可能在这本书,我记得勒口处摘了一句话,引用了一个海地作家的话“文学是因为文学是一种隐秘的暴力,是获得名望的通行证;在某些新兴国家和敏感地区,它还是那些一心往上爬的人用来伪装出身的画皮。”我觉得在这本书里,波拉尼奥是说怎么样通过自己的方式避免去做一个纳粹分子。可能我刚才关于恶的那个解释就是来自这本书的一句话,我忘了他讲的是怎么样一个表述,是哪个作家的故事,是一个作家通过写他幻想二战之后德国占领了美国本土,完全用法西斯的方式完全改造了美国,他说人类历史上很可能恶早已获胜。我想我会把它作为一种解读的方法。

戴锦华,北京大学中国语言文学系教授,北京大学电影与文化研究中心主任。主要从事电影、大众传媒与性别研究。中文专著有《浮出历史地表——现代妇女文学研究》(合著)《雾中风景——中国电影文化1978-1998年》《电影批评》《隐形书写——90年代中国文化研究》《涉渡之舟——新时期中国女性写作与女性文化》《昨日之岛》《性别中国》等十余部;英文专著有Cinema and Desire(1999), After The Post-Cold War(2018)。专著与论文被译为韩文、日文、德文、法文等十余种文字出版。曾在亚洲、欧洲、北美、南美、非洲、澳洲数十个个国家和地区讲学和访问。

魏然,北京大学比较文学博士,中国社会科学院外国文学研究所副研究员,从事西班牙语文学、拉丁美洲文化研究。近期发表的论文有《“他加禄的哈姆雷特”的抉择:何塞·黎萨尔的去殖民与亚洲问题》、《在笔与枪之间:〈讲话〉在阿根廷的阅读与挪用》、《旅行书写、人文地理学与摩尔人——张承志解说的西班牙语世界》等。此外,他译有以下著作:加夫列尔·加西亚·马尔克斯《一桩事先张扬的凶杀案》,比奥伊·卡萨雷斯小说《俄罗斯套娃》,卡洛斯·鲁依斯·萨丰《天使游戏》等。

END

活字文化

成就有生命力的思想

原标题:《戴锦华|为什么说波拉尼奥是座桥?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司