- +1

有比21岁确诊白血病更惨的事吗?有……

原创 张不知 丁香医生

编者按

2017 年,张不知读大四,圆满地完成了实习和校招,摩拳擦掌中,毕业后的人生好像刚要在她面前缓缓展开,没想到,在她面前展开的,却是一张「急性白血病」的诊断书。

她宽慰自己,这不过是个暂停键,咬牙熬过了白血病的化疗和移植。而下一关,非但没有通向光明,还重新面临着并发失明的可能......

年轻的人生,被凶险的暗礁充斥,该如何趟过?

以下是她的自述。

以为只是疲惫

却确诊白血病

17 年那会儿,得白血病已经不是什么新鲜事。地铁口随便找一个人来问,他十有八九能从好友列表里翻出那么一两位倒霉蛋。我那时候就属于其中一位。

我的实习合同在 17 年 9 月的最后一天到期,因为此前屡次拒绝领导让我留下来的邀请,心中有些过意不去,又想到今后恐怕不会再见,我默默起身跟上领导,走到大楼门口,笨拙地挥挥手。

送走了领导,我感到放松又疲惫,九月里,除了兼顾学习和工作,还跑了三个城市面试。虽然辛苦,但总算为自己谋到了好前程。

即便如此,离毕业还有两个学期,需要安排的事情仍有很多。好在,七天小长假这就到了,我总算可以先好好休息休息。

眼看着小长假过半,令我费解的是,我的疲惫感无论怎样放松都摆脱不掉。又等了两天,疲惫困乏竟然愈加严重,我决定去医院做一点小检查。

图片来源:站酷海洛

没想到,当天下午,这个小检查让我拿到的是一张「急性白血病」的化验单,也是从那一天起,生命中为数不多的确定全部成为了未知。

我对这个结果有些莫名其妙,却无力反抗,安静地坐到病床上,服从医生护士的安排。

进院时,病情到了不容耽搁,但也不至于过分危急的地步,骨髓穿刺和插化疗用的管子在第一天就全部完成了。

我还当自己没事人,走去门诊楼做检查,结果累晕在半路。

被抱回病房之后,我第一次意识到自己已经是个病人了,随着这个认知一并而来的,是我开始害怕了,开始被生活推着走。

医生护士对我耐心又周全,他们常让我放宽心,说我的病治愈率很高,骨髓移植之后,出院以后该干嘛干嘛,我却没有被邀请加入父母与主任的谈话。

偶尔有移植多年的病人来复查,看着他们活蹦乱跳和常人无异,我悄悄地羡慕,渴望着出院的临近。

出院后的第三个月

我的右眼几乎看不见了

经过两个月的化疗和常规治疗,终于到了可以移植的阶段。

一天午后,护士通知我准备进入无菌仓,由妈妈陪我进去。

移植用的每个无菌仓都像一方小小的囚室,一切不能彻底消毒的物品都无法带入,比如手机。

好在书和笔可以,除了电视外,还有一扇窗户朝向走廊,一部电话,可以与窗外的探视者和医生通话。

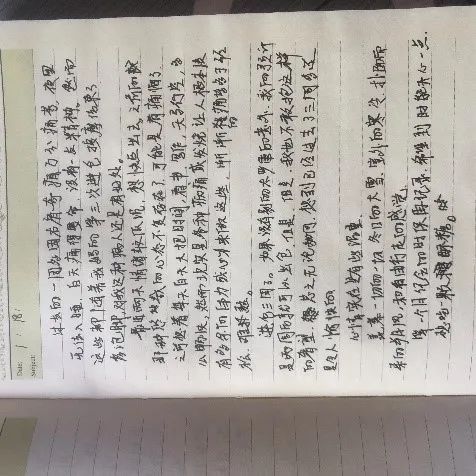

白血病移植时在无菌仓里写的日记

我将在这里度过移植后失去自身免疫力的一段时间,等到移植进来的干细胞在我身体生根发芽,白细胞计数回到正常值,就可以离开无菌仓,回到普通病房。

随身物品安置妥当,妈妈却拉过一把椅子坐下,没有要走的意思,像无数个送我上寄宿学校的傍晚,她只是坐在那,说着什么空气干燥要多喝水之类的话。

因为是无菌病房,妈妈穿着一身消过毒的病号服,本来略微发胖的她在宽大的病号服里,竟然显得有些单薄。

那个冬天也很奇怪,在上大学的三年里,我从没见过南京的雪,却就在我移植前后,下起了鹅毛大雪。

父母迎着风雪每天为我送饭的同时,我在病痛之余,看书写日记,偷偷在脑海里计划出院后的生活。

因为没有配到骨髓,我做的是脐血移植。

相比于来自成年供者的干细胞,脐血移植需要更久的时间恢复。再加上本身体质弱,我也总是比病友们显得更蔫。

好在经过了半年的住院生活,当我终于度过了免疫力最薄弱的一段时间后,2018 年 4 月,我告别了病友,出院了。

图片来源:作者提供

在北京看眼睛时快捷酒店楼外一角

时隔半年,再一次走在医院之外的街道上,我就像来到了新世界,一切寻常事物对我都那么新奇。

那时我常常规划着康复后的生活,畅享着各种可能,有时甚至将生病看做是一次重新开始的机会。

然而,事情没有我想象的那么简单。

那是出院后的第三个月,一天醒来,我被右眼所看到的画面惊呆了,除了一条窄得不能再窄的缝隙里,透进一线变形的光明,右眼几乎完全看不见了。

医院里,爸爸面如土色地听医生说,因为之前疾病的影响,我患上了视网膜炎。

当天立即开始输液,我心想,没事,会治好的,退一万步说,就算治不好,我还有左眼呢,怎么也不会糟糕到哪去。

就这样,在那里治疗了一周,情况没有恶化,爸爸终于完成了他很久以来的心愿,带着完整的我回了老家。

继续治疗两周后,右眼没见好转,左眼竟也变得一片混沌。在西安辗转求医,没人敢治。有位副主任推荐了一位北京的医生,爸爸在网上惊喜地查到那位医生的研究成果。

我们匆匆赶往北京。

为了保存视力

给眼睛做手术

那是我第一次知道特需门诊,如果将号源看作一种商品的话,特需门诊的号就是一种不常见的稀缺商品,供远远小于求。还未上班,面前已排出两条拐弯的长队。

2019年在同仁住院时站在走廊拍的

我蔫蔫地坐在椅子上,不知过了多久,人群中响起一阵窃窃的骚动。

我抬头瞥见有个白大褂匆匆穿过人群,爸爸兴奋地凑过来,「那个就是主任,可真年轻」。反复复习了好多遍要问的问题,爸爸合上本子,带我进去。

医生放松地坐着,也许是他面前架着的庞大仪器,放松的姿势竟也显得威严。

爸爸殷勤地问好,主任抬了抬眼皮随口应声,抓过我的病历翻看起来,不时漫不经心地给助理强调两句,他的话简短有力。

爸爸伸长脖子望向主任,努力想从他的神情和只言片语中获得点信息。

医生看到病历上的关键处,好像印证了他的什么猜想,指尖在上面「砰砰」地敲击两下,敲得我的心都跟着揪了起来。

等医生再抬起头来,完全是成竹在胸的样子,候在边上的助手赶快捧起医生刚放下的病历,屏息凝神地开始研究。

我慌忙移到检查的椅子上,生怕动作太慢,给利索的医生留下糟糕的印象。

虽然右眼耽误了最佳时机,视力可能没办法恢复,但医生说两只眼睛视力维持现状没问题。

回到宾馆时天已全黑,爸爸在我的提醒下,使劲回忆着在本子上写下主任说的重点。

爸爸显得挺高兴,我蜷在被窝里,因为长时间焦虑后猛然得到的希望而浑身放松。

图片来源:作者提供

在北京看眼睛时快捷酒店楼外一角

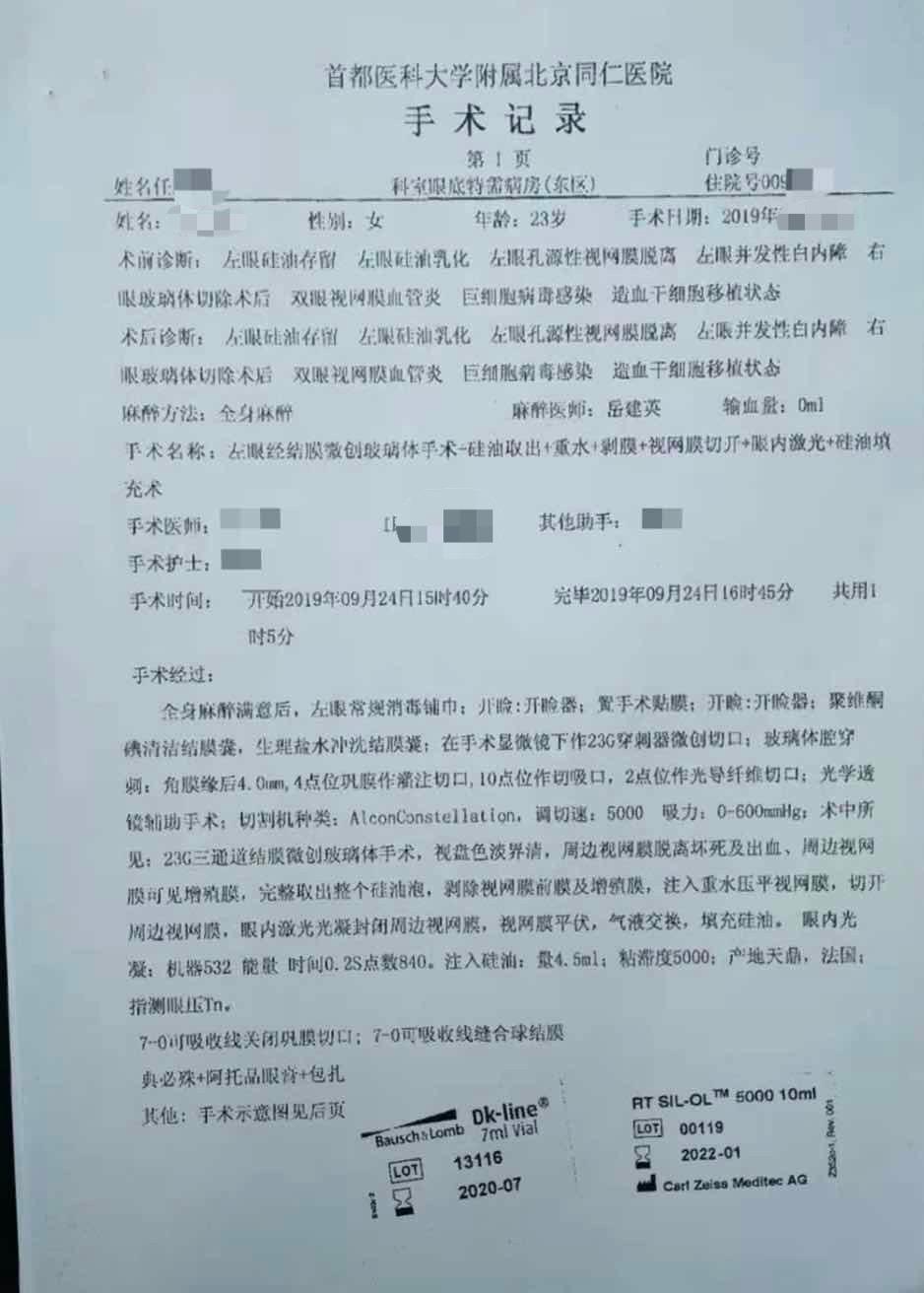

18 年 10 月到 12 月间,我们找过这位医生四次,两只眼睛分别做过一次手术。

第三次手术没有做成,因为在进手术室前不到半小时,我突然发起了高烧,得了一场轰轰烈烈的肺炎,父母 24 小时照顾我,被折腾得活像两个流浪汉。

这次肺炎几乎要去了我半条命,刚缓过来一些,眼看着就要过年了。

我没什么胃口,也打不起精神来。

不过总是好过 18 年的除夕夜,那会儿我在无菌仓里因为肠道排异而惊慌又虚弱,医院里没了往日的喧闹,能走的人都走了,冷冷清清。

只剩爸爸一个人守在窗户外,穿着宽大的旧棉衣展示给我看他从食堂打的饭,接着拿起听筒祝我新年快乐,我躺在病床上,也祝他新年快乐。

强忍下酸楚,我没有当着爸爸面哭。

相比之下,19 年春节,并没有糟糕到哪里去。

但除夕夜前两天,突然有一道阴影悬在了较好的左眼视野内,像一卷窗帘从眼前放下了一半。不会的,应该是错觉。我心想,不是很明显,等明天就好了。

到了第二天,黑影仍在眼前,那扇悬着的窗帘好像随时都可能全部放下来,阻隔所有的光。因为已经有过视网膜脱落的经验,我知道这就是网脱的典型症状。

一时间我五内俱焚。

首先,距离上次手术两个月不到,又网脱了,说明上一次手术很失败;第二,左眼带着硅油再次网脱,之前就说过结果不堪设想,之前已经很少有专家敢帮我治,这下更难了;第三,我现在右眼几乎没视力,看东西全靠左眼,经不起任何闪失。

网脱需要尽快手术,可偏偏正值春节,哪个有能力的大专家可以不放假来给我做手术呢。

右眼没有变好

左眼也看不见了

耐下性子熬到过完年,在西安的医院耽搁了几天,我和爸爸无奈之下打算立即动身前往北京。

尽管之前的医生无比自信,但他不能给我安心的答案,权衡再三,我决定重新寻找一位专家,这次我们去了同仁医院。

因为正好第二天有专家号,错过就要再等一周,查到当晚还有最后一趟车,下车直奔医院的话就来得及,我们草草收拾了东西,却抢不过下班的人流。

在地铁的电梯前一等再等,铁路工作人员带着我们一路飞奔,刚赶上看到和谐号高亢地叫着关上了车门,缓缓开动,在黑夜里越驶越快。

我的爸爸,一个脊背笔挺身高六尺的 50 岁男人,从胸腔里迸发出一声笨重的颤抖的「哎呀」,我几乎觉得他下一秒就要哭天抢地,咒骂命运。

但他却凑到我耳边,竭力克制着,声音哽咽得变了调,「没事啊宝宝」。我不敢仔细去听,偏偏他每一个呼吸在冷清的夜晚都被我听得分明。

只能坐下一辆车,等着加号了。

图片来源:作者提供

同仁白内障分诊处

我要找的这位主任擅长看小儿眼底,病人之间讨论着什么眼球震颤,先天没有瞳孔。

年轻的母亲小心翼翼地企图证明怀里的婴儿有视力,「用手电去照孩子眼睛,他有反应,是不是说明还有光感?」

小男孩眨着一双可爱的眼睛,问妈妈要一袋巧克力豆,他看不到妈妈脸上的泪,笑得天真烂漫。

进入诊室,护士在我身后轻轻合上门,主任看过我的眼底,觉得可以手术,但我的身体太弱,让我回去修养两个月再来。

「能等得起这么久吗?」我不放心。

「炎症还活跃,不适宜手术,而且有硅油在,不会脱落得太严重」主任这么说。

我对这个结果感到有点意外,但别的主任也纷纷在我面前犯难,不敢下手,我只能听话地服从了主任的安排。

回到家不久,左眼因为网脱,渐渐不太看得到东西了,右眼仍旧和之前一样。

我几乎不看手机,除了常常和妈妈一起散步,整日都抱着喜马拉雅听东听西。

距离头一次生病住院已经过去了快两年,当我想起从前的日子,觉得像是上辈子的事了,为自己的处境感到落魄,也为拖累了父母感到愧疚。

但失去视力的不安压倒一切,大多时候我只想这两个月快点平静地过去,好让我顺利上手术台。

转眼到了和主任约好的时间,终于轮到我了,为了显示身体状况良好,我甩开爸爸搀扶的手,自己拿着盲杖走了进去。

配合着做完检查,我挺直腰板,目光炯炯地看着医生,等着给我开住院单。

医生的面容并不比任何一位病人面前更加平静,他淡淡地告诉我,左眼没视力了,手术可以做,做右眼。

我一时觉得他在跟我开玩笑,我语气变得焦躁,「怎么会没视力了?」

主任的脸上依旧看不出波澜,他解释给我,我听进去了,也听懂了,但当我再开口,说的仍是,「我要做左眼」。

爸爸在旁边渐渐有些坐立不安,小声劝我,「咱们听医生的吧」。

主任仍然是看不出颜色的表情,「做另一只,做好了对你以后还有用,左眼已经没有视力了,没有必要去冒这个风险。你再拖下去,右眼这一点都保不住」。

不知何时,整个诊室变得鸦雀无声,我抑制住想要嚎啕的冲动,一把抹去脸上的泪水,我想要争辩,明明我还看得到光啊,哪怕能恢复一点也是好的啊。

可说出口的,还是那句,「我要做左眼」。主任沉默了,诊室里寂静得我只听得见自己没能压抑住的一两声哽咽。

寻死

其实我没得选,坐在门口几番心理斗争后,我听从了主任的安排。那天是我的生日,爸爸在里面开术前检查,我一个人坐在走廊里,感到自己变成了一个空壳。

开好住院单,我们离开北京回家等住院通知。

自从 18 年 7 月那天一觉醒来发现右眼几乎全黑,我就没再使用过右眼。直到左眼第二次视网膜脱落,视力一天不如一天,我才发现其实右眼还是可以有些用处的。

然而那一条狭窄变形视野里能看到的东西实在太过有限。

逛街买东西,随心所欲地看手机,甚至是独自出一趟门,这些曾经毫不费力的小事对我都成了困难,可我以为它们是暂时的。

我的左眼一直比右眼强得多,等到左眼恢复,我还是能看电脑和看书,能自由灵活地穿梭在办公楼和地铁,一切都会回到从前。

随着主任的定论,我才恍然醒悟,此时一根盲杖早已将我牢牢阻隔在社会之外,一切都回不去了。

人生的前 21 年没有一帆风顺,但我考上了想去的学校,去了想去的公司实习,给高中生辅导物理挣房租。

常常在周五坐绿皮车颠簸三个小时,再感受着隆隆的地铁由远而近,看着塞满人的车厢渐渐空空荡荡,奔上一眼望不到头的台阶,尽头是已在夜色里等候多时的男友。

我会狂妄地觉得实力可以跨越阶级和不公,也会在人心向背里走得跌跌撞撞。闯荡不同的城市,遭遇冷眼和拒绝,就算生了病,也从没怨天尤人过。

我可以放下一切,为了活着,去当一个平庸到卑微的小人物,可就连这点权利也要剥夺吗?

时值初夏,凌晨两点,我穿着一身秋衣秋裤爬上飘窗,准备用一跃而下给所有不甘画一个句号。

过去的不到两年间,我忍受过一次次化疗,五花八门千奇百怪的病痛,承受下天翻地覆人情冷暖,本以为能换来柳暗花明,怎会料到是一片漆黑。

要是我还有种,就该让一切到此结束,既然生来骄傲,谁也别想把我变成没用的瞎子。

如果举头三尺真有神明,呵,今天请你拿走这副皮囊,生前身后,从此再无相干。

我跨出窗户,寒意穿透全身,四肢冷得发僵。被冷风吹了良久,却怎么也不肯跳。怕掉在树上草里断不了气,怕砸到东西弄醒邻居被救活,怕受罪,怕疼。

我骂自己是孬种,皮肉苦还没受,光脑补两下,一根傲骨就硬不起来了。站在窗户上心理斗争了半个小时,筋疲力尽回去睡了。临睡前想着这被窝多么舒服,何苦跟自己过不去。

我的闹剧以一场重感冒和发烧结束,关于引起感冒的原因,爸妈只知道是「不小心吹了风」。

我的「盖世英雄」出现了

右眼手术被我那场重感冒推迟到了七月份,之后,每次去北京复查,我都让爸爸再去别的主任那里问问,看能不能加个号,听听对我的左眼有什么意见。

我忐忑地坐在大厅等消息,听到爸爸沉重拖沓的脚步声靠近,我绝望地捏紧自己的手指。

我在心里发问,这么多专家近在眼前,没有人可以帮帮我么?

我应该冲过去跪在他们面前,求他们帮我,别让我的左眼彻底失明,我要抱着主任的腿不撒手,一把鼻涕一把泪地哭,直到主任答应帮我看病。

脸算什么东西?要脸能让我恢复视力吗?

但我什么也没有做,我麻木地跟着爸爸走出医院,走上回家的路。

不记得是第几次去同仁复查,左眼的视网膜掉下来半年了,即使再被复位,情况也不会乐观到哪里去。我不想放弃,可每一次加号的尝试只是徒增绝望。

但那一天鬼使神差地,爸爸加到了 W 主任的号,我几乎不敢相信能加到这位同仁首屈一指的专家。

轮到我时快到中午一点了,W 主任瘦瘦的,声音轻到在充满助手护士和病人的诊室里没有什么存在感。

他稍稍驼着背,头发里好像有一两处花白,不大的眼睛亮晶晶的,比检查眼底的仪器更有穿透力,让人觉得那后面藏着一脑袋的智慧。

他看完我的眼底,从病历上稍稍抬起头,「那就做手术试试?」,我点点头,「行」。

那一刻我真的觉得,我看到了我的盖世英雄,他一身白衣,穿越人海,要还给我光明。

图片来源:图虫创意

手术那天,我穿着手术服等在门口,W 主任走出来,一只手轻轻搭在我的肩膀上,笑得春风和煦:「紧张么?」

我想讲两句玩笑,可被如此温柔的目光注视着,我什么话也说不出,僵硬地摇了摇头。

图片来源:作者提供

作者的手术记录

从那之后,每次去北京复查,我都要看两位主任。有一次出发前,我和妈妈说,想把朋友送给我的膳魔师保温杯送给 W 主任,让妈妈拿点什么送给另一位主任。

妈妈为旅途我的吃住还操心不过来,听到我又给她安排任务显得有些不悦,我只好作罢。

直到去医院前夜,妈妈拿出一盒自己没舍得喝的茶叶,问我「给 W 主任的保温杯在哪?我装一起吧。」我一时间又气又恼,「我以为你不同意呢,就没带。」

那天又到快中午才轮到我,我有点尴尬地把礼物递给 W 主任,W 主任接过去,显得挺高兴,「七彩云南」,主任念了出来。

那是我在来医院的路上,便利店里选的一小盒普洱茶,因为这礼物实在微不足道,我十分羞愧,赶快把头塞进仪器里。

W 主任每次给我看完眼睛,总会和我闲聊两句,我走之前他会朝我笑,说我很棒。注意到别的病人没有这种待遇,我觉得十分光荣,走出医院的步子都是开心的。

W 主任不爱戴口罩,去年过年后疫情最严重那会我去复查,别的医生护士都全副武装,W 主任只带了个单层口罩,大大咧咧地,像没事人一样,复查完我在原地踟蹰,鼓起勇气说,「您要注意安全啊」。

主任头也没抬,答应了声,朝我笑笑。

学习失明

2020 年 6 月,又一次去北京约手术之前,机缘巧合下,我在网上认识了两位朋友,小 H 先天白内障,几乎全盲,小 Z 因为小时候生病,后天双目失明。

我遇到他们非常兴奋,好比在一个陌生的星球上孤独了许久,突然遇到了人类同胞。

他们还是专业的音乐人,在北京上大学、毕业、工作。因为工作,他们去过不同国家很多城市,常和我一起聊天、玩梗,和我一样对外界充满好奇和探索的渴望。

更让我惊喜的是,他们给我介绍了读屏软件,经历了一阵比较痛苦的适应期,我学会了用另一种方式进入数字世界,读屏软件可以读出屏幕上的内容,还可以通过无障碍操作的手势或者键盘去访问。

因为读屏会比用眼睛去看慢得多,所以很多视障朋友就把语速调得极快,不断摸索下,我也找到了适合自己的语音库和语速,但经常还是会遇到对读屏不友好的 App,就只能借助手机内的放大镜来操作。

我认识了不同行业的视障小伙伴,他们中的有些在为维护残障伙伴的权益而奔走,为让视障群体能拥有更多彩的精神生活在努力。

每认识一位朋友,他们会给我展示出不同的生活方式,我看到他们的艰辛,更看到他们的勇气。

聊天结束前,还不忘叫我遇到困难不要不好意思求助,我有时会觉得惭愧,为曾经看扁了自己,也低估了他们。

截至今天,爸妈总共带我去了十五次北京,其中十一次同仁医院。

从期待到绝望到知足,总共经历了五次手术。在同仁做的三次都非常成功,目前我的视力足够我在熟悉的小区灵活行动,上街就需要一根手杖,缓步徐行,免得一不留神撞到东西。

图片来源:站酷海洛

或许一开始就去同仁会有更好的结果,或许早点开始治疗能够保住更多视力,但过去的就是过去了,医学是有边界的,个体之间的差异更难以预料。

能有幸还看得到东西,已经是两位国内顶尖专家能做到的最好了,贪心会使我痛苦,心生感激才能好好珍惜当下。

常有人问我,你眼睛这样以后怎么办,其实我更愿意把它看作一个变化,我改变不了,就得调整目标和方向,学着去适应。

上一次去北京,主任说眼底的情况还挺稳定,距离第一次眼底炎症,过去了两年多,终于等到了这句话。

我冲主任笑笑,他也朝我笑。我发现一如一年多前初见时,他的眼睛见过太多人间悲欢,挺直的腰板和洪亮的声音,依旧寄托着无数病人的希望与感恩。

又去看 W 主任,W 主任还是没有戴口罩,脸上带着浅浅的微笑,眼睛还是那么亮,他说我看上去精神很好,我开心极了。

走的时候,他照旧拍着我的手背,说我很棒。我想给 W 主任一个拥抱,谢谢他帮我做手术,谢谢他的鼓励,和他给我的光明,但下一位病人已经坐在了仪器前,我犹豫片刻,轻轻走出了诊室。

最后一次和妈妈去北京复查,逛天坛公园

因为是神经萎缩,视力和视野都在缓慢地下降。

也许有一天,我会彻底沉入黑暗,可在那之前,落入我眼中的日常景象总能在某个发呆的片刻,带给我平生未有过的震撼,因而生出感恩和喜悦。

作者 张不知

策划 天线

监制 Feidi

封面图来源 站酷海洛

原标题:《有比 21 岁确诊白血病更惨的事吗?有......》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司