- +1

敖德巴拉:我在草原上生活的很幸福——“听党话感党恩跟党走”民族团结故事系列报道(六)

敖德巴拉:我在草原上生活的很幸福

——“听党话感党恩跟党走”民族团结故事系列报道(六)

敖德巴拉,原鄂温克旗东苏木计划生育助理员,在这个工作岗位上,她干了十几年。敖德巴拉骑着马,在苏木的几个嘎查走家入户、摸底调查,对每户家庭育龄妇女的情况都了如指掌。她兢兢业业,任劳任怨,对全苏木的育龄妇女做到底数清、情况明,因工作突出,曾多次荣获苏木、旗、市、自治区及国家计生委表彰的先进模范荣誉称号,并获得了全国总工会颁发的“五一”劳动奖章。

敖德巴拉获得全国五一劳动奖章

熟悉敖德巴拉,是因为我在宣传部记者站工作期间,多次采访过她及其父母和家人。这位年过六旬的鄂温克族妇女,一身当地牧民妇女的打扮,身着蒙古袍,脸庞黑里透红,单从外貌形象、言行举止来看,敖德巴拉与鄂温克族普通妇女没有什么差别。熟悉她的人才了解,敖德巴拉有着非同寻常的人生经历,她的人生中,锲刻着共和国曾经的历程。

当年“三千孤儿入内蒙”的故事

敖德巴拉是亲历者

她是三千孤儿中的一分子

是被呼伦贝尔大草原接纳

被鄂温克族牧民呵护的女儿

据敖德巴拉讲,小时候在育婴院的事情她根本记不清楚了,都是被她称为妈妈的蒙古族阿姨莫德格后来告诉她的。敖德巴拉第一次开口叫妈妈的人,就是育婴院的这位蒙古族阿姨莫德格。所以,在敖德巴拉的脑海中,只要提到妈妈这个字眼,她就会想起莫德格。敖德巴拉也一直视莫德格为母亲,并一直保持着与莫德格的“母女”关系。

每逢年节或母亲的生日,她都与爱人前来祝福、表达心意,母亲也是谆谆教诲、问寒问暖。就连“敖德巴拉”这个名字都是莫德格为她取的。

“敖德巴拉”,汉语意思为“菊花”。菊花,在草原上不是最鲜艳娇美的花朵,但是它不畏风雨、生命力旺盛,坚韧顽强。

莫德格为她取这个名字,就是希望这位来自大都市的孤儿,能够在祖国的边疆不畏风雨、坚韧顽强,在草原母亲的哺育下能够茁壮成长,并芳香宜人。事实证明,敖德巴拉没有辜负莫德格的期望。

她真如菊花般在草原上扎根、生长、开花、结果,并鲜艳夺目、芳香四溢。

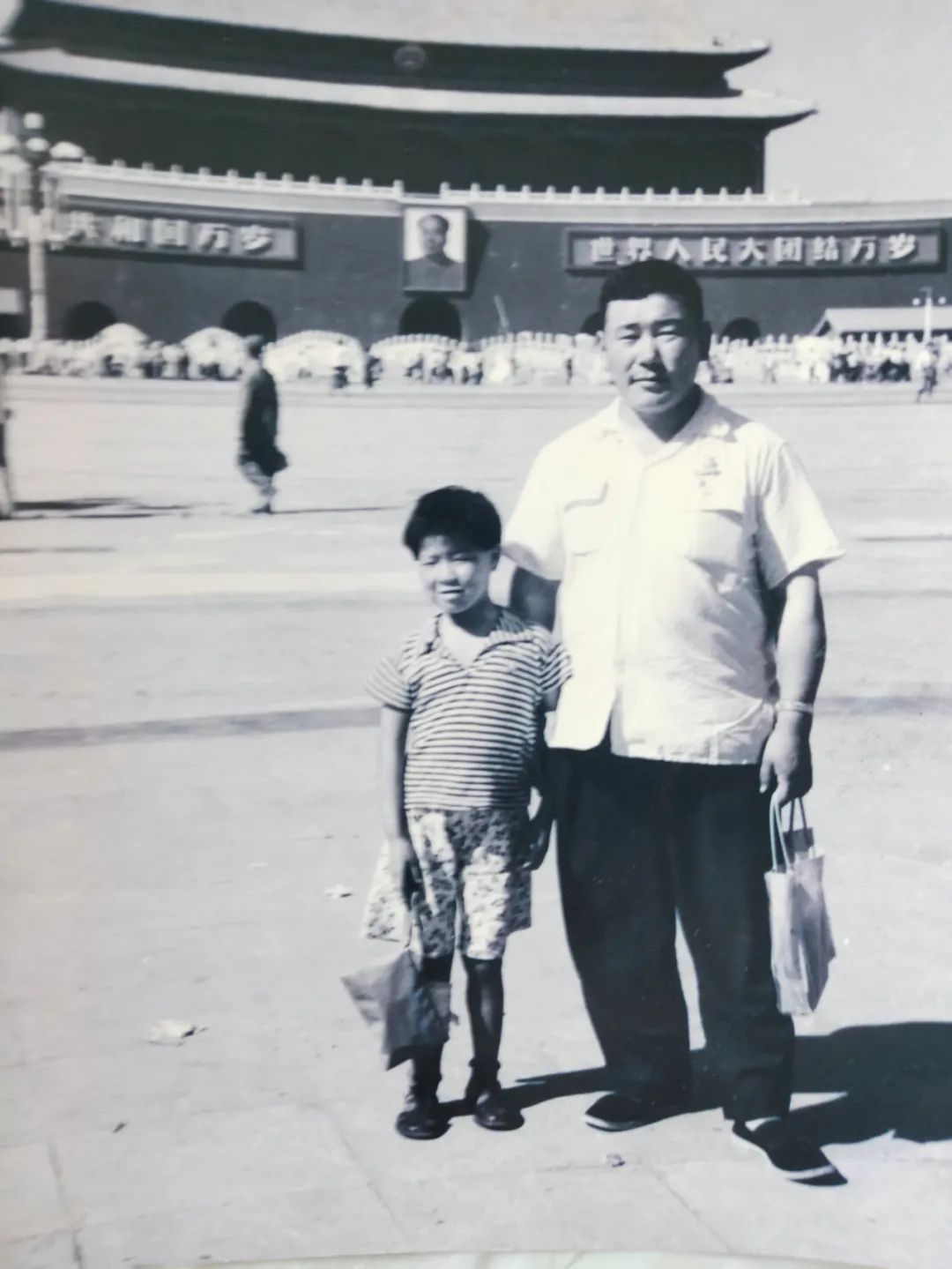

敖德巴拉在北京治病期间与父亲在天安门前合影

敖德巴拉在呼伦贝尔盟育婴院大约待了一年多后,来到了鄂温克旗。莫德格告诉她,与她一起来到鄂温克旗的共有11名育婴院的上海孤儿。敖德巴拉被当时的鄂温克旗东苏木罕乌拉嘎查党支部书记高日根领养。

那个时候,鄂温克旗政府对领养这些上海孤儿的牧户要求极高:

领养家庭的经济条件要好

家庭成员政治上要可靠

基本上只有五好家庭

才可以领养这些上海孤儿

草原上的牧民想要领养这些上海孤儿的有很多,负责同志优中选优,只有经过考察符合条件的家庭,才能领养这些“国家的孩子”。

鄂温克族牧民高日根是罕乌拉嘎查的党支部书记,政治上可靠,高日根与妻子南斯勒玛刚结婚不到一年,家里没有孩子,符合收养条件。就这样,敖德巴拉成为高日根夫妇的宝贝女儿。

3岁的敖德巴拉,早已经把呼伦贝尔盟育婴院当成了自己的家,把育婴院的蒙古族阿姨莫德格当成了自己的妈妈,已经稍有记忆的她,突然离开了“家”,离开了“妈妈”,来到了草原的毡房里,她每天就躺在蒙古包的摇篮里,不吃不喝,也不哭不闹,只是望着蒙古包天窗上露着的天空发呆。

蒙古包里的一切摆设与育婴院里的摆设大不相同,唯有慈爱的母亲端给她那喷香的奶茶与那温暖的笑脸,让她嗅到了“妈妈”的味道。来到蒙古包的第三天,敖德巴拉开始慢慢尝试着喝奶茶,吃面包、奶油,也慢慢熟悉了爸爸爽朗的笑声。

敖德巴拉夫妇与女儿

渐渐长大的敖德巴拉,像草原上的孩子一样,与小伙伴们讲着鄂温克语,喝着奶茶、吃着列巴,与草原母亲一起挤牛奶、赶牛犊,也会帮助妈妈做家务。

敖德巴拉5岁时,母亲生下了小弟弟,敖德巴拉也即将到了上学的年龄。不幸地是,她染上了顽疾。开始时,敖德巴拉只觉得腿疼,爸爸和妈妈也没在意,后来,她的腿越来越疼,甚至走路都很困难。

看到这个情形,爸爸高日根赶紧抱孩子去了旗医院。旗医院的大夫建议去呼伦贝尔盟医院拍片子,爸爸又背着敖德巴拉去了盟医院。盟医院大夫当时诊断为骨结核,但也不确定,又建议高日根带孩子去外地医院再仔细看看。高日根背着敖德巴拉回到家里,与妻子商量后决定去哈尔滨的医院进行详细检查。

母亲南斯勒玛留下来照顾幼小的弟弟,父亲高日根则背着敖德巴拉乘火车到哈尔滨医院检查治疗。经过确诊,敖德巴拉患上了骨结核。在哈尔滨治疗一段时间后,高日根便带着敖德巴拉回到家乡,哈尔滨医院的意见是:若病情不见好转,建议截肢。高日根夫妇怎能同意?夫妻俩一商量,他们踏上了为女儿四处求医的艰难之路。

在接下来的八年时间里,高日根夫妇带着敖德巴拉跑遍了哈尔滨、北京、天津等几个大城市。家里的牛羊因为给女儿治病,变卖得所剩无几。皇天不负苦心人,敖德巴拉的病慢慢好转。此后,她又可以和伙伴们一起在草原上玩耍了,高日根夫妇悬着的一颗心也终于放下了。

敖德巴拉经历的这一场病痛灾难,几乎花掉了家中全部积蓄。高日根与南斯勒玛夫妇对此并不在意,他们认为,只要女儿的病好了比什么都重要。

敖德巴拉看在眼里,也记在心上,在学校努力学习,放学后回到家里就帮爸爸妈妈做家务,照看弟弟妹妹。

由于敖德巴拉有文化,本人又勤奋好学,被苏木录用为打字员并转为正式职工,做过文书、妇联干事、文教助理、卫生助理、计划生育助理员等工作。在计划生育助理员的工作岗位上她一干就是十几年,最后在这个岗位上退休。在这个岗位上,她骑着马走遍了全苏木3500多平方公里,多次被评为苏木、旗、市先进工作者。

1995年被评为内蒙古自治区劳动模范;

1997年被中华全国总工会授予“五一”劳动奖章;

1998年获得国家计划生育委员会授予的“全国计划生育优秀工作者”称号。

敖德巴拉的确没有辜负莫德格的期望

也没有辜负养父母的抚养哺育

她就像她的名字一样

坚韧顽强地盛开在草原上

亭亭玉立、芬芳美丽

敖德巴拉给妈妈梳头

有一段时间,敖德巴拉也曾经努力找寻过自己的亲生父母,但都没有结果。苏木政府也曾经组织她们几位草原上的孤儿回上海省亲,依然没有亲生父母的任何音讯。

敖德巴拉说,当时想要找寻亲生父母,只是想告诉他们:“我在草原生活的很好,有蒙古族妈妈的关爱,有鄂温克族爸爸妈妈的抚育,我在草原上生活得很幸福。”

如今,敖德巴拉已经不再寻找自己的亲生父母了。她说:“如果亲生父母还健在,看到我今天的生活也一定会高兴的。”

敖德巴拉现在生活得很幸福,她的大儿子已经成家,大孙女读初中三年级,学习优秀,还是班长;儿子在牧区做牧民、养牲畜,在巴彦托海镇里有楼房;女儿学医,大专毕业,现在是苏木医院的院长,也结婚成家,并育有一个儿子。

2010年,81岁的父亲高日根去世,2012年,母亲南斯勒玛也因肺癌去世。此前,都是敖德巴拉在赡养他们。敖德巴拉和丈夫特格喜巴雅尔把父母安葬在他们生活了一辈子的罕乌拉山下。

仍然在这片草原上生活劳作的敖德巴拉夫妇,每每在草原百花盛开的时候,都要采几朵草原上的菊花放到此处,之后对着在山下安息的父母汇报一下自己一年的工作和生活。

敖德巴拉,一个上海都市的汉族孩子,由于各种原因,没有见过自己的亲生父母,不知道自己真正的姓名,这是她人生的无奈。

可是,她人生的幸运之事,就是在那个艰难困苦时期,作为“国家的孩子”来到呼伦贝尔,得到了蒙古族妈妈的关爱和鄂温克族父母的呵护,从此,她有了名字——敖德巴拉,并且,如她的名字一样,在大草原上经历风雨,傲然绽放。

原标题:《敖德巴拉:我在草原上生活的很幸福——“听党话感党恩跟党走”民族团结故事系列报道(六)》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司