- +1

小通学党史 | 马恒昌小组精神故事:忠厚“家风”,丰碑永存

引 言

2021年是中国共产党成立100周年。在百年接续奋斗中,党领导人民创造了伟大历史,铸就了伟大精神,形成了宝贵经验,使中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,创造了中华民族发展史、人类社会进步史上的伟大奇迹。在党的领导下,集团各子公司伴随着共和国前进的脚步,凭借着超“硬核”实力,在历史长卷中留下了上百个“新中国第一”,为国家经济社会发展作出了重要贡献,涌现出马恒昌、赵国有等一大批立志报国、勇于创新、爱岗敬业、无私奉献的英雄楷模。

其中,以开国劳模马恒昌名字命名的“马恒昌小组”始终走在时代的前列,孕育了“喊破嗓子不如做出样子”的先进精神,成为中国工人阶级的一面旗帜,为新中国政权的建立与巩固,为国民经济的恢复与发展,为社会主义现代化建设与改革开放伟大事业都作出了不可磨灭的贡献。为大力弘扬“劳模精神、劳动精神、工匠精神”,坚持发扬中央企业光荣传统和优良作风,即日起,集团微信公众号将连载推出马恒昌小组系列故事,引导广大党员干部把党史学习教育与传承马恒昌小组精神相结合,坚守共产党人的初心使命,凝聚建设世界一流新通用的磅礴力量。

掀开马恒昌小组成长、发展的历史史册,一幕幕鲜活感人的史实展现在我们的眼前。

……

马恒昌小组故事八 忠厚“家风” 丰碑永存

在不了解或没有完全了解马恒昌小组历史的时候,肯定会有人要提出这样的问题:为什么小组的光荣传统与作风能不断发扬光大?为什么小组的旗帜永不褪色?这个问题在当今物欲横流的市场经济环境中,特别对那些只认钱和穷得只剩下钱的人来说,可能是一个永远也解不开的谜。然而,当我们真正了解了小组的历史或当我们置身于这个班组当中,亲历他们火热的学习工作与生活时,就会自然找到答案,并为之感动着,鼓舞着。

小组的成长与进步离不开各级党政组织的领导、支持,离不开兄弟班组和社会各界的关心与帮助,就小组的内部而言,应该说得益于良好“家风”的熏陶和影响。而“家风”的内涵就是班组长的表率示范作用和人格魅力。它有巨大的感召力,它能形成强大的凝聚力,它是一种无声的命令,它是一面昭示人们奋进的旗帜。小组初建时期,老组长马恒昌在谈到怎样当好班组长时就深有体会地说过:“喊破嗓子,不如做出样子。”历任班组长认真实践着老组长的至理名言,不折不扣地做到 “五在前”。即思想工作做在前,艰苦任务抢在前,完成任务干在前,遵守制度走在前,关心同志想在前。

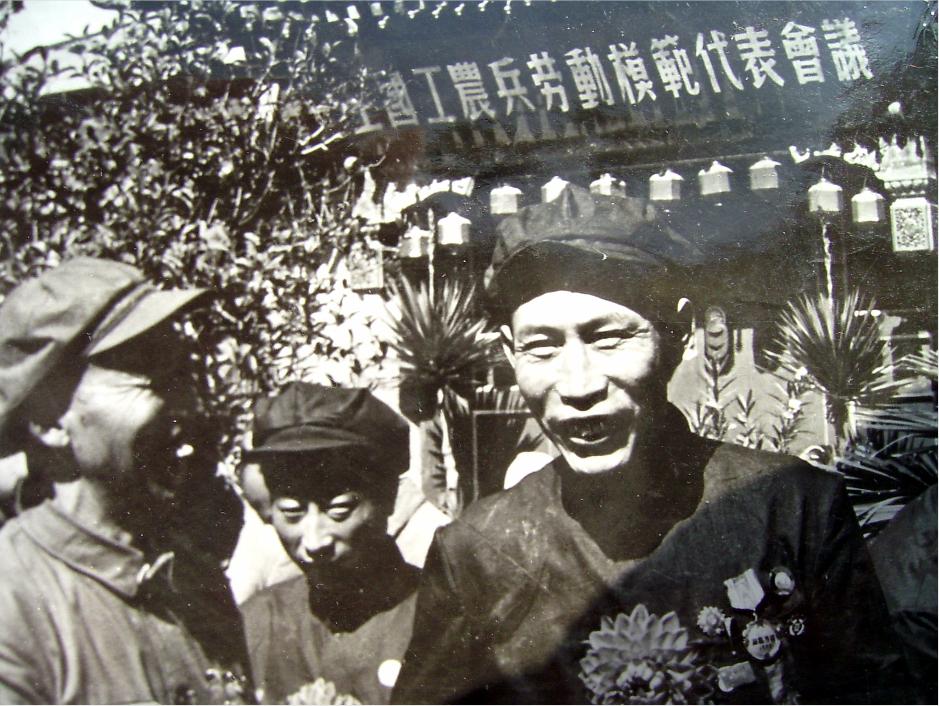

老组长马恒昌为自己立下这样一条规矩:在个人利益问题上,不张口,不伸手,不搞特殊化。这里仅举他生活中的几件小事为例,就足以说明他的为人。从辽阳迁到齐齐哈尔以后,他家八、九口人住在16平方米的平房里,这一住就是30来年。工厂年年盖新楼,领导为了照顾他生活,多次为他调房,但他说什么也不肯搬。直到1983年,他身患癌症去北京治疗,才说服他搬进了工厂新盖好的楼房,让马老能在生命的最后的日子里,住上新楼房,了却厂领导和全厂广大职工的心愿。他家住平房时只有一张半旧的三屉桌、两把老式木板椅和一对箱子,就算是“入时”的家具了。马老最宝贵的东西,莫过于他的照片。他参加各种社会活动的照片很多,非常珍贵,可他说什么也舍不得花上十几元钱买本影集,而且自己用旧画报自制影集。现在,当我们看到这几本影集时,一定会感慨万千的。

1981年9月,时任中共中央政治局委员、全国人大副委员长倪志福来齐齐哈尔视察,要亲自登门看望马恒昌,这下子可把马恒昌难住了,尽管他和倪志福之间个人感情很深,但人家毕竟是党和国家领导人,不想让他看到家中的寒酸相,不想给上级领导添麻烦,就以老伴耳聋打雷都听不见为由,婉言谢绝了到访。倪志福回到北京后,心里一直惦记着这件事,在电话里与省领导交谈视察情况时,还特别提到要对马老家的生活给予关照。

马恒昌是第四、第五届全国人大常委,按规定应享受国家部长级待遇。国家每月发给他50元的补助费,这对于生活拮据的他来说,是笔不小的收入。当时,50元钱够五口之家一个月的生活费用。为了支援国家经济建设,他与其他常委一起倡议把这笔钱捐给了国家,支援社会主义建设。

△马恒昌同志曾出席第一至第六届全国人民代表大会,被选为第四、第五届全国人民代表大会常务委员。

马恒昌身为威望很高的领导干部和有很大社会影响力的著名劳模,要是为个人的事说句话,谁能不办呢?可马恒昌从不这样做,子女亲属谁也沾不上这份儿光。知识青年下乡,四女儿春香带头下乡务农八年,是当地坚持劳动时间最长的知青。他的一个侄子从农村当兵,复员后想留在城里,让马恒昌给说句话,可马恒昌就是没有去说那句话,而是耐心地开导说服他的侄子:“国家有政策,我们谁也没有权力破坏它。”就这样,他的侄子又回到了辽阳农村去务农。

70年代,居民生活用煤十分紧缺,凭票证按户供应。有一次,工厂后勤部门给职工搞福利买来一些好煤。当时,汽车紧张,暂不能挨家去送,就分开堆放在工厂的院子里。马恒昌借来手推车与家人一起往家里运,不给工厂找麻烦。当时这件事对一些人触动很大,谁也不好意思再等公车了,纷纷自己动手往家运。

1983年夏天,已患膀胱癌、在北京接受手术治疗后的马恒昌,被组织安排在汤岗子疗养,随行的工作人员每天都为他安排好伙食,尽最大可能保证他的营养和身体康复,可每天的伙食安排都要随他老人家的意见而改变。马老每天都要去餐厅看食谱和价格,然后再决定吃什么,绝不允许超过伙食标准,不给组织增加负担。这件事至今仍然令当年亲历者感动不已。

小组组长在工作上打头阵,在生活上当楷模,在人民生命财产遭受损失的危急关头,他们冲得上,过得硬,舍小家,保大家。1968年8月,嫩江发生了历史上罕见的特大洪水,直接威胁着全市上百万人口和工厂企业的安全。小组第十三任组长马江林奉命带领组员参加了抗洪抢险战斗。抗洪大军日夜坚守在大堤上,同洪水进行了顽强的搏斗。就在抗洪决战的关键时刻,传来了他3岁的儿子小刚被开水烫伤的消息。妹妹一路哭着跑到江堤找他回去照顾孩子。他家距离江堤仅有二三里地,领导和同志们都劝他回去护理孩子,可他说什么也不肯离开大堤,他说:“多一个人就多一份力量,多一个人就多一份胜利的希望……。”在抗洪的一个月时间里,他仅抽空回去过两次。当抗洪大军凯旋归来时,孩子却因伤势过重和大面积感染,医治无效离开了刚刚涉世不久的人间。如果这孩子还活着的话,现在也是人近中年,或许早已娶妻生子,过着和大家一样的幸福生活。已从市政府副秘书长岗位退休的马江林,至今还以十分内疚的心情怀念着自己的亲生骨肉。

小组组长虽然身在企业这个小小的天地里,但他们认识问题,思考问题,却总从国家经济发展的大局出发,心系国家和企业。小组多位组长曾担任过全国、省、市人民代表。他们认真履行代表职责,在发展经济,深化改革,振兴民族工业等方面提出了具有重要价值的提案,为国家决策提供了必要的依据。80年代中期起,社会上掀起了一股不惜重金,公款狂购外国小汽车的浪潮,这不仅给国家造成了极大的经济损失,也严重地冲击了民族工业的发展,人民群众看在眼里,急在心上。做为七届全国人大代表的第十六任组长魏连,认真进行了社会调查,在七届人大二次会议期间,做为主要发起人之一,联合部分人大代表,直言提出了党和国家各级领导同志要带头乘坐国产车,推动我国民族汽车工业振兴的提案,被全国人大常委会列为重大提案进行督办。中共中央和国务院召开会议专门研究该提案的落实,并为此专门下发文件进行整改,督促各地抓好检查落实。这一提案的提出,有力地促进了我国民族工业的振兴和发展。

小组的“家风”凝聚了一代又一代人,带出了一批又一批过硬的队伍,就连回国五十多年的日本籍组员中村良一先生,至今也没忘记自己的小组。中村原在南满八路军地下兵工厂工作,后来转到沈阳第五机器厂马恒昌小组工作。他结婚是小组凑钱帮他办的。1952年他回国也是小组给他凑的路费。他对马恒昌及其小组有着深厚的感情。现在,他已是一名企业家,并与中国两家企业合资经营,他担任了日中技术交流协会会长。曾受到原国家副主席王震等中央领导的亲切接见。他每次来中国都要到齐齐哈尔看望小组和老组员,总有说不完的心里话。在纪念马恒昌小组建组50周年之际,中村良一先生来到了小组。在接受新闻媒体采访时,他激动地说:“我是马恒昌小组的一员,没有马恒昌小组就没有我中村良一……。”2004年8月,在新建的马恒昌小组展览馆开馆时,中村良一和夫人专程从日本赶来参加揭牌仪式,为展览馆赠送了一对名为“中华巨龙”的瓷雕瓶,并在展览馆留言:“马恒昌小组是我永远的家,中国是我永远的故乡”,这是一个老组员发自肺腑的感言。

△马兵参加党的十八大照片

马恒昌小组工作方法(八)

技术互助的“三个必帮”

1.组员遇到质量难题必帮;

2.组员生产效率不高必帮;

3.组员加工关键部件必帮。

原标题:《小通学党史 | 马恒昌小组精神故事:忠厚“家风”,丰碑永存》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司