- +1

万字长文,解读罗伯特·弗兰克的《美国人》为何如此重要?

罗伯特·弗兰克分享会现场,三影堂3.0 space,2021年4月

镜子或窗户:罗伯特·弗兰克的摄影遗产

文丨李鑫

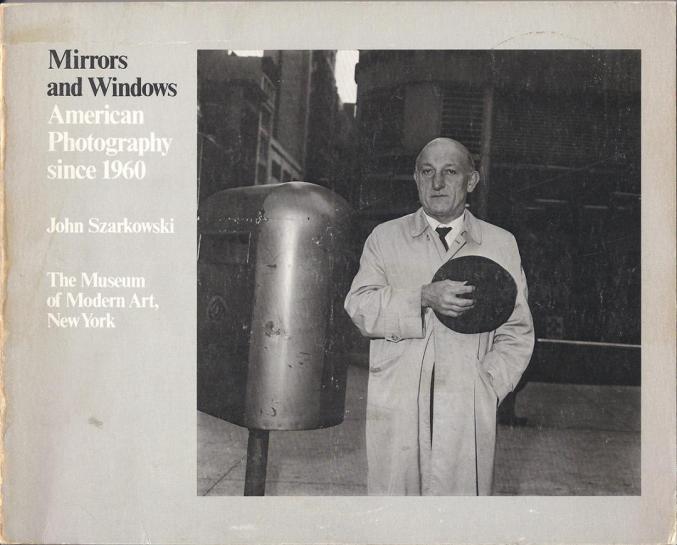

1978年,约翰·萨考斯基(John Szarkowski)在其影响深远且评价褒贬不一(主要遭受后现代主义者攻讦)的展览图册《镜子与窗户:1960年以来的美国》(Mirrors and Windows: American Photography since 1960)的结尾处问道,“照片是一面映射艺术家肖像的镜子,还是一扇让我们更加了解世界的窗户?”在他眼中,罗伯特·弗兰克代表了摄影师的自我表达,其《美国人》是对“对艾森豪威尔执政时期美国现状的犀利见解”,迈纳·怀特(Minor White)则体现了摄影师的个人探索,其“部分作品是对地质学文献的绝对忠诚”,是故,他视二人为镜子与窗户之对立。

萨考斯基笃信,弗兰克是一名“纪实风格”(documentary style)的摄影师[此语出自沃克·埃文斯(Walker Evans)之口],一名“现实主义风格”的摄影师(“更慷慨、更包容地接纳事实、客观结构以及过程与系统的逻辑”),他望向世界,而非只知顾影自怜的浪漫主义风格的艺术摄影师——此处的浪漫主义指“创作者在照片中的核心地位及其不可或缺的存在,其情感是照片的最终主题,也是衡量其成功与否的标准”。弗兰克也是一名社会形式的摄影师,他的照片呈现了美国社会中“随处可见却无人问津之物”。

© John Szarkowski

一方面,萨考斯基的此番评述属实。毕竟,如同优秀的社会学家或人类学家,弗兰克指出了当时(20世纪50年代)缓和美国社会生活的一系列事物和习俗,比如,旗帜与政客、好莱坞演员与自动点唱机、汽车与高速公路、种族与种族歧视、社会参与和社会疏离。可另一方面,若言弗兰克是一位自诩脱节的社会观察者,显然不妥。也许,弗兰克远比迈纳·怀特等摄影师更关心如何利用外部世界来表达内心情感。

“我一直在拍摄相同的影像。我始终向外望,以便朝里看,”他坚定地说道。事实上,由于弗兰克迷恋美国社会景观,并以离经叛道的诗意愤懑去记录索然乏味、粗鄙不堪的社会世界,因而既获赞美,又遭挞伐。一个司空见惯的说辞:他的视觉是信息本身,并非其报道方式;或更尖锐而言,“谈及罗伯特·弗兰克,我们不禁怀疑,抛开其性格,还能从他的照片中知晓什么?”

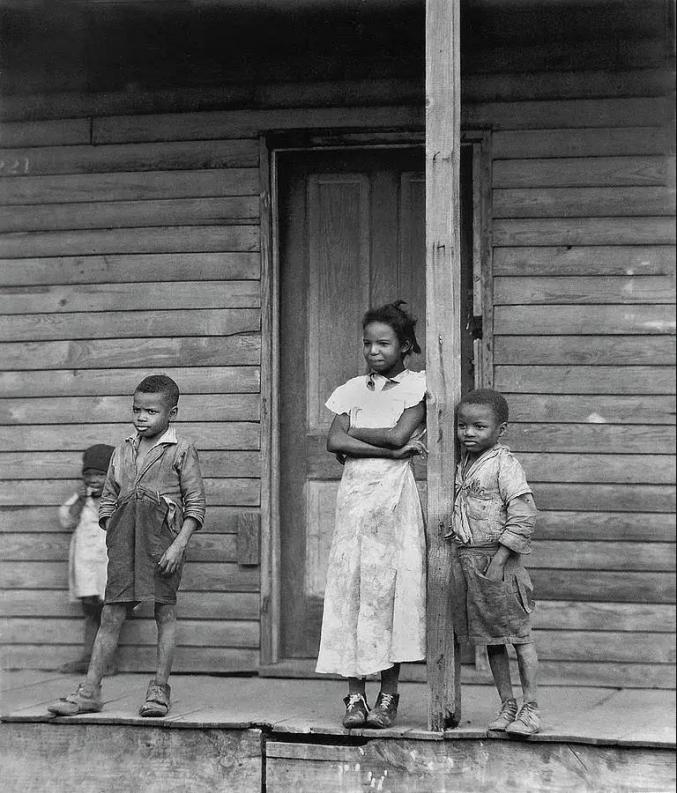

© Robert Frank

至于弗兰克的艺术史后果之悖论,美国艺术家玛莎·罗斯勒(Martha Rosler)将此艺术视觉归纳为专注自我的窗户兼镜子载体,并总结道:

从向外望去、新闻报道、盲目推崇、集体[事业]到象征表达、针锋相对、个人主义;罗伯特·弗兰克的偶像化代表了从转喻到隐喻的[一次]转变。

我们需要理解弗兰克影响的遗产:从单一形式的传统艺术理念[利用转喻突破固有边界,进而表达整体,其至高点被称为“社会总体性”,比如雅各布·里斯(Jacob Riis)、刘易斯·海因(Lewis Hine)等人]到普通的修辞策略(用一部分言语或视觉替换另一部分,用个人符号、反应、态度或举止来隐喻他人)。弗兰克传达了个体对社会世界的感受,而非阶级(比如种族或国家)的社会存在对世界的集体感受。

但在《美国人》之后,纪实摄影被重塑为艺术、视觉、个人表达与表现时的迷失,与其说是弗兰克作品本身的结果,毋宁说是我们在接受过程中的崇拜所致,亦即哈罗德·布鲁姆笔下“影响的焦虑”。因此,美国艺术史学家布莱克·斯廷森(Blake Stimson)进一步认为:《美国人》标志了纪实摄影历史上的一次重大变化,当然,这种从新闻报道到表达自我、从盲目推崇到针锋相对、从集体主义到个人主义、从转喻到隐喻、从窗户到镜子的转变,并非不同模式之间的简单更替,而是二者之间的调解或谈判。

正是不同模式之间的相互转换,才成了弗兰克作品中最重要的批判性遗产。比如,玛莎·罗斯勒、艾伦·塞库拉(Allan Sekula)、玛丽·凯莉(Mary Kelly)、杰夫·沃尔(Jeff Wall)以及迈克尔·施密特(Michael Schmidt)等20世纪70年代功成名就的艺术家经常站在从镜子朝向窗户、从窗户面向镜子的关键位置创作,此类方式或许受惠于弗兰克。

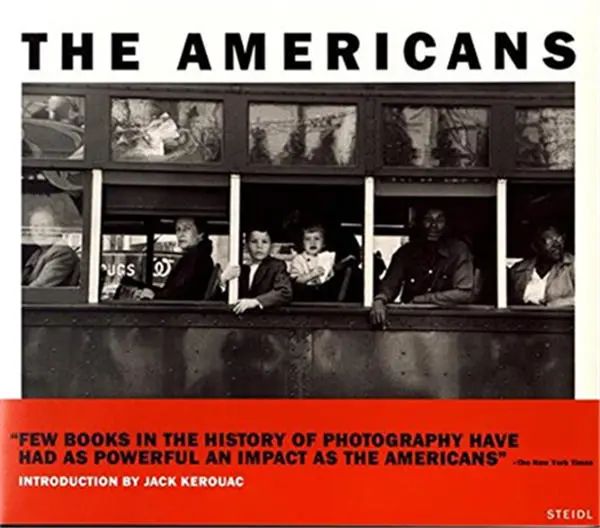

罗伯特·弗兰克:《美国人》画册

玛莎·罗斯勒,《两个不充分描述系统中的鲍威利区》,1974—1975年

以玛莎·罗斯勒为例。当被一位采访者问及创作动力时,她率直答道:“怎么回答呢?好吧,这样说:我喜欢在拐角处遇见自己。我要在经验与抽象之间搭建一座桥梁。”这座桥梁是跨越自我的经验与他者的抽象、观察者与被观察者、主体与对象、镜子与窗户、个人经验与社会形式之鸿沟的美学时刻。在罗斯勒与弗兰克的作品中,它是艺术家望向窗外时突然转身面对镜子,竟痛苦地发现那座不充分的桥梁、竟要直面眼前不充分的描述系统那一时刻。

当然,弗兰克或罗斯勒及其同代人早就习以为常。作为探索动力的自我审视、自我怀疑,至少自康德的批判哲学出现以来,一直是更宏大的现代主义传统之基石。最好之时,此自我审视已发展成辩证理性与日益增长的理解力;最差之时,若它无法用表象寻到潜在的桥梁或有效参与的方式,便会自我封闭,堕入麻木的犬儒主义,丧失原始的情感,或无视名利和世俗。在此,我毫不在意自我审视或其在不同结局中的失败,但我关心坚持艺术目标的方式,尽管(或甚至)因为此怀疑,弗兰克的艺术探索一次又一次地回到镜子,重新审视自我,以期在自身的极限状态中找到裂痕或缝隙,将镜子变成一扇敞开的窗户,进而获得充分而全面的理解。

基于充分的描述系统,对全面理解的希望或坚持总是一个虚妄或乌托邦式目标。事实上,它是意欲超越再现的再现,也是意欲成为现实的摄影,而非平面的、精准裁切的、被时间凝结的再现物,它意欲变成鲜活的生活,而非作为记录的生活。即便如此,艺术家的雄心壮志仍然重要。在追求全面理解的过程中,挫折会随之而来,摄影抱负也会碰壁,因此,它是摄影痛苦的来源,其标志是质疑摄影再现方式的能力,并发现目标一而再再而三地回到创作与再次创作,以突破自身的局限性。

© Robert Frank

驱使弗兰克不懈探索媒介极限的自我批判性质问与渴望的特定运动轨迹,主要体现在其作品的摄影空间(作为主体的摄影师与眼前拍摄对象的预设空间)之中。弗兰克的追随者罗伯特·弗里曼(Robert Freeman)曾说,问题不在于社会景观及其元素,“而是视觉感受的复杂变化”,他接着说,这是“眼前物的连续融合”,并总结道,“罗伯特·弗兰克出色地将图像制作过程中的催化剂定义为‘自身的瞬间反应’”。可我会问,弗兰克如何定位自我与其拍摄对象之间的关系?主体与对象的关系是如何通过照相机赋予的空间组织(即从一张照片移动至另一张照片时体现的空间组织)而被表达的?亦即,他如何带来“眼前物的连续融合”或是整体大于部分之和的世界之再现?因而,在动态的摄影空间中,梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)之语昭然若揭:“我的身体是世界的枢纽”。

当然,重中之重是,《美国人》参与并帮助定义或重新定义了作为体验和再现类型的公路旅行,此乃不同于弗兰克20世纪30年代早期作品的关键因素之一。沃克·埃文斯、多罗西娅·兰格(Dorothea Lange)、玛格丽特·伯克-怀特(Margaret Bourke-White)、罗素·李(Russell Lee)等人的公路之旅毕竟是在执行为政府记录具体社会状况之任务。他们的旅行需要与雇主协商,并事先由亟待解决的主题与问题决定。因此,他们与公路之间的关系近似调查员、社会工作者、甚至旅行推销员,弗兰克的方式却不同。也即,他们与拍摄空间及旅行地方之间的关系是由明确的工具指示及社会目标决定的。弗兰克却是“几近纯粹的直觉”,他如此说道,“我只是在不停地拍照。我在不断地寻找。”美国农场安全管理局(FSA)摄影师旅行的初衷是报道新闻,于是,他们不甚喜欢个人旅行感受的日记式视角,他们一路寻找合适的对象:贫困的佃农、荒废的建筑、当地风土人情与穷困潦倒之迹象。他们的任务清楚明了:规划、表达与编纂一本大萧条时期的图像学目录,为当前的国家神话制作一本视觉图录,且其工作方式与任何在田野收集数据的优秀人类学家或社会学家、或任何将从视觉世界拼凑的信息传递给观众并使之信服的优秀宣传者并无二致。在极大程度上,他们的摄影视觉源自集体视觉,即一种由其所处时代的迫切需求所决定的视觉、一种由其雇主所要求的视觉。

© Dorothea Lange

© Margaret Bourke-White

© Russell Lee

参与该项目的不同摄影师和管理者在风格、情感及动机方面不尽相同,一些人抵制并憎恶雇主安排的任务(比如,沃克·埃文斯在与美国农场安全管理局签署合同前曾承诺,“永远不为政府拍摄新闻照片,永远不接政府或任何政府工作人员的摄影任务,无论其权力多大”),可后来,他们的某些作品或愉快或成功地转变为符合各类标准的艺术视觉(比如,“介于法国美学与新闻照片之间的风格”),但这丝毫无损一个核心事实:他们正在执行记录的任务。他们在寻找可承载其受雇传达意义的现成拍摄对象。

在此意义上,他们更像“窗户”,弗兰克却不然。虽然他们观看世界的方式暗含了某种观点与情感(比如,政治、在意被摄者的颜面、甚或美学),但仍将此观点用于肩负的委托主题。换言之,以埃文斯为例,他用直接摄影的方式看世界,不料竟回到了一种美学、回到了弗兰克形容的“珠宝般”照片,而弗兰克本人也再次逼使自己回到公路。因此,《美国人》的优势在于,它将纪实摄影的主要关注点从对象转移至主体,即从被摄物(人、地方、事物以及摄影主体赖以生存的社会状况与历史)转移至摄影师的自身感受。亦即,弗兰克的摄影不是目的地摄影,而是公路摄影本身,它首先是以沿途见闻为标志,而非典型的游客式诉求。罗伯特·西尔贝曼(Robert Silberman)指出,《美国人》是“艺术家的一幅肖像”(不是艺术家的主题),此外,它是一幅“看得见”的肖像:“摄影师闯入某个场景后,其警惕、愤怒或困惑的表情,会跃然其上”。

由此,或可认为《美国人》是偏狭的、反社会的,它是一面孑然独立、孤芳自赏的镜子。最重要者,它表达了个人判断,甚至以玉石俱焚的方式蔑视其再现的世界。“我不尊重镜头前的任何人,”弗兰克坦言,“我利用它们达到我的目的。我不会讲述真相。”于是,德怀特·麦克唐纳(Dwight Macdonald)作出结论:弗兰克形影相吊,他被困在“忧郁的、先锋主义式情绪”之中。也即,弗兰克离群索居,囿于照相机孤独的一面,他的艺术视觉全然是自我陶醉、幽闭恐惧,透过作为窗户的照相机望向世界,我们只看见一面自恋者的镜子,却发现那里根本没有世界(或至少没有宜居的世界)。最终(1971年),他自我流放到加拿大新斯科舍省马布岛上的一个偏远村落,也就言之有理了。

罗伯特·弗兰克:《美国人》画册

© Robert Frank

不过,《美国人》也有朝向外部的开口,即玛莎·罗斯勒发现的窗户兼镜子视角。此时,《美国人》享受介于主体与对象之间的新鲜感与开放性,并以与幽闭、隔离同样强烈的忧郁感来吸引观者的注意力。无疑,弗兰克热爱他的主题。“美国的伟大地方在于,它仍是开放的,”他说道,摄影抱负与其摄影主题是一致的。“你可以继续上路。你仍能出行,发现一些非凡事物。欧洲既狭窄,又封闭,万莫奢想。”

弗兰克暗示过,察觉美国的开放性与“非凡事物”的最佳方式为留意画册中关于公路幻想的核心叙事。正由此,弗兰克才能发表宏大且复杂的主张。他自北向南、从东至西地跨越美国,完整地见过美国,因此能合法地宣称自己描绘了美国人。随着观者翻阅画册,从一张照片到下一张照片,再到下一张照片,公路的节奏起伏不定,接二连三的沿途景致被连在一起:先是“大华超市,好莱坞”,后是“比尤特市,蒙大拿州”,接着是“犹太赎罪日,东河,纽约市”,再是“美国独立纪念日,纽约”,再后是“有轨电车,新奥尔良”,直至整个项目因公路旅行的间奏方式而融为一体(若不考虑叙事顺序)。杰克·凯鲁亚克(Jack Kerouac)在《美国人》前言中写道,“这是一首哀伤的诗歌”,它“将美国搬至底片”。在画册的83张照片中,共有二十余张汽车或公路的画面,但这非重点。作为“非凡事物”之形象或代理的公路并不简单,亦无法用简单的图像学方法来充分评估。反而,公路指出了两种离散的可能性、两种再现方式的雄心、两种充分的衡量方式。一方面,它用一条现象和分析的线索承接了前后两张照片,进而可从整体上理解美国,也能充分理解书名中蕴含的宏大主题。在此意义上,作为线索、导管与媒介的公路,可声称它代表了社会整体性。

© Robert Frank

© Robert Frank

即便如此,公路也是不同的承诺。它不仅是连接器,也是开口(一条离开城市的道路、一条通向任何地方的大道,或更简单、更抽象而言,它是裂缝、孔洞或空白,叙事或图形会显现其上),亦即,它是对赋予其连接器功能的同一社会整体性的否定。“弗兰克先生敏锐地察觉到自然景观与社会景观的空洞,”有人曾如此描述弗兰克凿开世界的那些裂痕或缝隙:旗帜、自动点唱机、汽车、种族和阶级标记等。正如公路是将部分图像连成全部计划或整体影像的黏合剂,在同样的霸权与同样控制景观的方式中,它也成了裂缝、裂口或缝隙:它既是图像,也是反—图像,既证明了美国民族身份的沙文主义形象(比如,社会流动与军事动员),又因否定的力量而让该形象转向其他空间与可能性。在《美国人》的多处地方(比如,荒凉无人的高速公路、被旗帜或大号遮住的身体、背对镜头的人、迷茫的神情等),以空洞、空白或空间为主题的第二种意义成了核心动机。

而且,弗兰克对空白对页的运用使其主题更加突出。这是师承沃克·埃文斯的一门技术,并与当时占主流地位的《生活》杂志专题报道相去甚远。不过,弗兰克的使用方式与埃文斯大不相同:在埃文斯的《美国照片》中,空白对页用距离、框架、尊重与优雅来陪衬每张照片,以符合埃文斯冷漠风格的适当性与距离感,好比现代主义画廊中的白立方;《美国人》中的空白对页却象征着孤立与冷酷的异化、死寂的集体意识、脆弱而冷漠的人际关系的集体社会形式。

埃文斯在眼神交流后以严谨的构图方式拍下一张肖像照,弗兰克却是狡黠地拍照,偷瞥一眼,对象的姿势常有些忸怩。弗兰克捕捉了尴尬、做作、专注、莽撞、痛苦与绝望,画面中没有背景、没有同情或解释、没有体面或尊重,从而强化了忧郁的艺术视觉。换言之,摄影师与被摄对象之间没有大大方方地彼此交流。《美国人》中没有大萧条、没有阶级分析、没有战争、没有失败的社会规划、没有预设人类的共同尊严,只是纯粹的性情与人类社会性的纯粹凝聚。当然,这是《美国人》一开始被接受的重要主题。“一个被无边无际的灰色无聊悲剧笼罩的世界,”一位评论家在1960年写道,“这是弗兰克的美国。上帝保佑他。”

© Walker Evans

© Robert Frank

不过,弗兰克很少使用20世纪30年代的社会型解释框架,可很多批评家仍斥责他是“一名赤色分子”。有人曾说,“弗兰克在拍摄时显然拥有一双1934年的眼睛和眼罩。”实际上,他“回到了20世纪30年代对摄影而言非常重要的事物”,可他身处社会环境迥异的20世纪50年代,“这不是他曾在20世纪30年代感受过的自由自在的艺术氛围”。然而,弗兰克的熟视无睹或灰色裹尸布不仅是一种偏见,也是其对立面:空白的投影屏幕、朝向其他事物的视线等。言下之意,他是故意视而不见,一种无方向或无态度的偏见,以开放视域的方式偏离眼前物——因而他可能只看见镜面映射——唤起了画外之音。

约翰·萨考斯基睿智地评价了弗兰克的作品,但也暴露了自身晚年的局限性。在一篇写于1968年的文章中,依据今非昔比的接受环境,他敏锐地指出,我们现在很难“想起十年前弗兰克的画册是何等震撼。那些照片伏击了我们”。他甚至发现了弗兰克照片中的独有物:“我们熟悉照片中的美国,可我们对它的了解就像人们对录音机背景嗡嗡声的了解一样,并不当作被认可或面对的事实。我们也没意识到这层经验是艺术家关心的问题。”当然,由于萨考斯基对戴安·阿勃丝(Diane Arbus)、盖里·温诺格兰德(Garry Winogrand)与李·弗里德兰德(Lee Friedlander)等弗兰克追随者的大力支持,纪实摄影的艺术方面已经发生了天翻地覆的变化。可在萨考斯基的解释中,他忽视了弗兰克如何用仅作为背景嗡嗡声的这层遭无视的经验来克服再现问题:“罗伯特·弗兰克用公共汽车站、便餐柜台、地皮开发、空旷的空间、汽车与无名面孔等碎片为当代美国拼贴了全新的图像学”。萨考斯基的问题在于,当他将注意力从之前强调美国社会生活中的“背景嗡嗡声”转向图像学“碎片”时,却舍弃了观察的力量。

© Robert Frank

之所以如此说,是因为弗兰克同时捕捉了“碎片”与“背景嗡嗡声”。《美国人》的力量体现在不同的图像、不同的空间、碎片与缺席的碎片之间的关系中,而非单一事物或照片本身。亦即,《美国人》的重点不是由特定照片或美国生活的特定图像学再现所唤起的独特时刻,而是用“匆匆告别”的动力、以隐喻的顺序将一张又一张照片前后相连,用作为背景噪音的嗡嗡声将全部照片串在一条连续的链条上。“弗兰克终结了摄影对决定性瞬间的追求,”一位观察者写道,“在《美国人》中,美国人站立不动,他们在不同瞬间凝固成了可怕的姿势。”

弗兰克照片中流露的运动感最能体现此品质或状况。托德·帕帕乔治(Tod Papageorge)在《沃克·埃文斯与罗伯特·弗兰克:论影响》(Walker Evans and Robert Frank: On Influence)一文中绝妙地阐述了这种区别:

他的照片有一种捕捉速度的奇妙错觉,这种迅疾感通常不是因为被摄对象的运动,而是定格画面时的姿势所致。对弗兰克的追随者而言,这种自然而然的扭曲姿态真是一个无法解释的谜,而说他“边走边拍”或“从胯部拍摄”只能歪曲神秘感,并不能解释它。此姿势的美妙处在于,以如此速度被捕捉的拍摄对象竟仍清晰可辨,仿佛摄影师只消瞥一眼欲表现之物,就能立即捕捉它。

尽管此标志性风格魅力非凡(或许正因此),弗兰克似乎察觉到,除了个别例外,画面中的运动只会干扰自身,《美国人》忽略了戏剧性姿态与运动[此事实再次表明他对卡蒂埃-布列松(Cartier-Bresson)作品的态度]。

从画面内向画面外的运动延伸是弗兰克作品中最重要的品质。它是弗兰克在镜子与窗户、对象与主体之间搭建的一座桥梁,也是他脱离孤芳自赏、敞开心扉的方式。另一位观察者如此总结:卡蒂埃-布列松“代表了一种方法,即聪明的摄影师可取代职业摄影师,而候补者常常落入业余摄影师的圈套。可它是一条死路,因为职业选手在追求精确性的竞赛中陷入了僵局,卡蒂埃-布列松却遥遥领先”。某位摄影师认为,弗兰克“杀死了摄影的祖父”;也有人认为,“弗兰克的时机意识基于捕捉更普遍、更困难的姿势”,即捕捉“一种立场,而非姿势”。

罗伯特·弗兰克:《美国人》画册

The americans © Robert Frank

事实上,正是对世界的立场、态度或姿态将照相机一侧的主体与另一侧被摄对象的背景嗡嗡声相互联系。换言之,在主体与对象之间,某种准确性、协调性、真实性与摄影师、国家的情绪或性格一一对应。

在此方面,弗兰克的追随者阿勃丝、弗里德兰德、温诺格兰德均亏欠于卡蒂埃-布列松,弗兰克却没有。简言之,每位摄影师都是拍摄单张照片的摄影师,照片的力量与动力不存在于其内部结构,而是一个系列中不同照片之间的相互关系,而《美国人》正是具备强大理解力与内在连贯性的一份记录。弗兰克之所以能描绘国家特征,得益于宏大的结构意识,而非拼凑独立图像瞬间的艺术抱负。

后者在戴安·阿勃丝的作品中表现得淋漓尽致,她拍摄怪人,却没将怪异当作日常生活的背景嗡嗡声,弗兰克的其他追随者同样如此。比如,盖里·温诺格兰德彻底改进了卡蒂埃-布列松的后人文主义,他将挖鼻孔、皱眉、腼腆、乞讨等不雅姿势当作决定性瞬间;李·弗里德兰德则继承了弗兰克公路旅行的图像学及其观察世界的窗户兼镜子视角,并将之变成异化的喜剧舞台,再现平庸的美国社会景观,因此赋予异化某种图像学的绘画地位(以全新的方式重新确立镜子与窗户之间的关系)。概言之,对于弗兰克的追随者,镜子与窗户不再以制造紧张与痛苦的方式彼此对立,而是在态度或风格上彼此化解了。

© Diane Arbus

对于每一位后继者,他们不再重视由系列、图像累积所形成的全面理解或专题摄影,反而形成了摄影自负,即他们不再被主体与对象之间的紧张关系——痛苦的相遇导致摄影再现失败了——困扰。当然,摄影手段与摄影视觉具有高度化的意识,尤其在弗里德兰德的作品中,而此意识并不源于描述系统的自身局限,也非各种联系世界方式的局限性。因此,弗兰克追随者的作品不再需要“1934年的眼睛和眼罩”。在弗兰克身上,即使他有内在的欲望,摄影也永远无法达到此标准,对他而言,这是一种痛苦。在其追随者的作品中,除了成为模仿或戏拟的主题,痛苦甚至无立锥之地。

因此,从心理学角度而言,弗兰克与世界的关系不同于直接追随者和其他人,因为他用更热情、更矛盾的态度对待被摄对象。通常,他的座右铭是“图片可能更接近感觉,而非思想”,他认为,观念艺术“过于‘聪明’了,我不擅长那些练习;它们让我疲惫,因为我宁可亲身体验,也不想思考。”当然,他不寻找随意,而是由矛盾心理激发的防御。

对弗兰克而言,美国代表了平衡的最佳可能性,他在纽约发现了希望与潜力。他说,“没有纽约,就没有现在的我,”但不是说纽约是一个特例,他接着说道,“美国的其他地方也如此。”

© Robert Frank

初来美国时,他像年轻游客一样走在路上,流露出对消费神话的崇拜和狂热,他写道,“亲爱的父母,我从没在一周内有如此丰富的体验,仿佛身处电影,”接着,他哲学式地总结,“唯此刻才重要。”事实上,这成了他的毕生追求:在被巧妙包装的决定性瞬间中,感受身份的短暂性,感受无根基、无深远传统的国家、宗教、种族等。“美国的生活与欧洲如同云泥,”他用同样的口吻说道,它是从一个瞬间到下一个瞬间、从一个身份盒子到下一个身份盒子、从一个画面到下一个画面的流动过程。

对于弗兰克,“美国生活”是更具可塑性的媒介。问题只关乎由谁撰稿或编辑,当时,他的主要对手是《生活》(Life)杂志。“我想把照片卖给《生活》杂志,可他们从不买,”弗兰克埋怨,“于是,我心生怨恨,这倒还帮了我。”于是,他顺从自己的直觉,按自己的方式,“绝不妥协,绝不拍《生活》杂志故事。”他的故事不是“有头有尾的该死故事”,而是随心所欲,他以“人类蛋黄酱”与人际关系网为摄影原则。

沃克·埃文斯是弗兰克学习的榜样,他的作品是描绘社会形式的模型,不会回到“有头有尾的该死故事”或围绕个人的叙事结构。美国摄影史学家艾伦·特拉亨伯格(Alan Trachtenberg)认为,“埃文斯发现了照片的文字视角,在制造图像的过程中,照相机是扩展的序列或话语,它是意向性的载体或是视角、观点、想象与道德判断的具化。”因此,不同的照片成为一个连续的故事,而非“该死的”故事,专题摄影的潜力于此显现。

专题摄影源于编辑过程与摄影本身,编辑与世界的零碎关系使之成为摄影式回应。沃克·埃文斯绝妙地形容了该关系的情感层面:“在一定程度上,我非常兴奋,[因此]我必须依靠训练与自控才能进入自身的另一部分。”对此,他想到了一个特殊的模型:“外科医生必须远离人类的疼痛,……[冷漠是我的]职业装备。”此非严格意义上的编辑,更非埃文斯理解的奥古斯特·桑德(August Sander)式编辑(“用照片编辑社会”),而是编辑过程中的在场,反复工作,在决定性瞬间兴奋不已,而后用“训练与自控”平复心情,仅在来来回回、参与—撤出的过程中,意义方才显现。此乃专题摄影的方法论与情感核心:“依据经验,我们的表述与本意会有出入;而对本意的修正,迫使我们的认知回到命题,并以其他方式理解它。”

与自我激动的认同感保持距离的时刻、抽象的时刻、自我成为他者的时刻,正是埃文斯、弗兰克等专题摄影师的常用伎俩。对弗兰克而言,跨越自我与世界之间的鸿沟,注定痛苦万分,因而,他的摄影项目牢牢握住了主观性瞬间、镜子瞬间与不充分经验的瞬间,他甚至比埃文斯更果决,后者却更不偏不倚、更加满足于冷漠的瞬间,从而更像一面窗户。这种痛苦——一如“人类大家庭”的狂喜时刻——正是弗兰克的贡献与批判性遗产,后被玛莎·罗斯勒等人继承。于是,镜子与窗户的空间问题(即向外望与向内看)日益尖锐,因为内部更像外部,更加暴露,而社会形式与社会决心的外部世界更像《美国人》中强大、持续自我意识之核心的内部世界。梅洛-庞蒂所言非虚:“世界全部在我们之中,而我完全在我自身之外。”

“拳击手”罗伯特·弗兰克

从技术层面而言,按下快门后,弗兰克迅速离开,他的情感距离体现了独特而强烈的批判美学。他的妻子玛丽说,弗兰克目光敏锐,比如,他立即发现目标,而后迅速离开。弗兰克像一名拳击手,突进、迂回、进攻、闪避,他走入周围世界,寻找边界,与之协商,灵巧地发现对手防御中的突破口。在此过程中,生发出强烈的自主意识,他以反对身份的名义实现自己的生存空间意识,这不是扩张领土或保护领地,而是“始终朝外望,以便朝里看”。在公路旅行的过程中,自我体验以最充分、最真诚的方式实现。

公路是逃离过去的方式,也救赎了弗兰克的生存空间,扩大了生活空间的概念。由于沃克·埃文斯的帮助,他向古根汉姆基金会申请第二轮资金以继续项目时写道,“此大型项目的统一性是在‘当下’的视觉冲击中实现的,”《美国人》中的“当下”是由“掀翻内容与地理的洪流”决定,他的方法通常是“捕捉最生动的形式,后让其产生无穷无尽地联想与生成”。可是,《美国人》流露的“当下”,并非以逃离城镇或漫无目的地在公路上行走的方式从过去流淌而来,也即,它不是简单的否定行为。相反,弗兰克与埃文斯继续行走,以“独特而强烈的秩序”体验当下。因此,问题在于,一部分是平衡的秩序感,另一部分是“无穷无尽地联想与生成”,封闭与开放的形式穿插其间。

© Robert Frank

弗兰克充分意识到照片的秩序,此连续方式能够打破现存的摄影惯例。他说过,“我必须用一种更持久的视觉[表达]形式。它必须持续更久。它必须用更多的照片来支持一个想法、视觉或其他等。我不能再依赖单张照片。我必须前行,必须穿过不同的房间。”它是“独特而强烈的秩序”,以特定方式、特定节奏、特定韵律或运动穿过“不同的房间”,进而赋予《美国人》“巨大的力量”。摄影师兼作家利奥·罗宾芬(Leo Rubinfien)指出,它是“现代艺术的一次辉煌成就”,“既是社会史诗,也是个人挽歌”。为了在史诗与挽歌、社会与个人、生活的集体秩序与个人否定之间实现平衡性、同时性或不可区分性,弗兰克必须用一种方式或方法将一种体验过渡至另一种体验,然后返回。

方法很简单:让自身置于中间,他的自我不稳定性或脆弱性成了照片的核心部分。这不是简单的自我描绘,也非萨考斯基笔下的镜子,而是在照片中融合摄影场景与个人反应。在《美国人》中,摄影师体验与他人体验之间的动态关系持续地吸引我们。弗兰克敏锐地觉察动态关系,他知道何时按下快门,或是编辑时选择哪张照片,它不是叙事总结的时刻,而是玛莎·罗斯勒所说的“在拐角处遇见自己”,或是“经验与抽象之间的一座桥梁”,从而让不充分的描述系统得到完全地表达。弗兰克与其拍摄对象的相遇,首先是与他无法充分地参与其中的相遇,它是来自作为枢纽之身体的不充分痛苦,从而让他的项目从一张图像到下一张图像,再到下一张图像,赋予其史诗般的维度与堪称典范的专题形式。

原标题:《万字长文,解读罗伯特·弗兰克的《美国人》为何如此重要?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司