- +1

现场|何多苓“草色”铺陈黄浦江边,呈现40余年创作

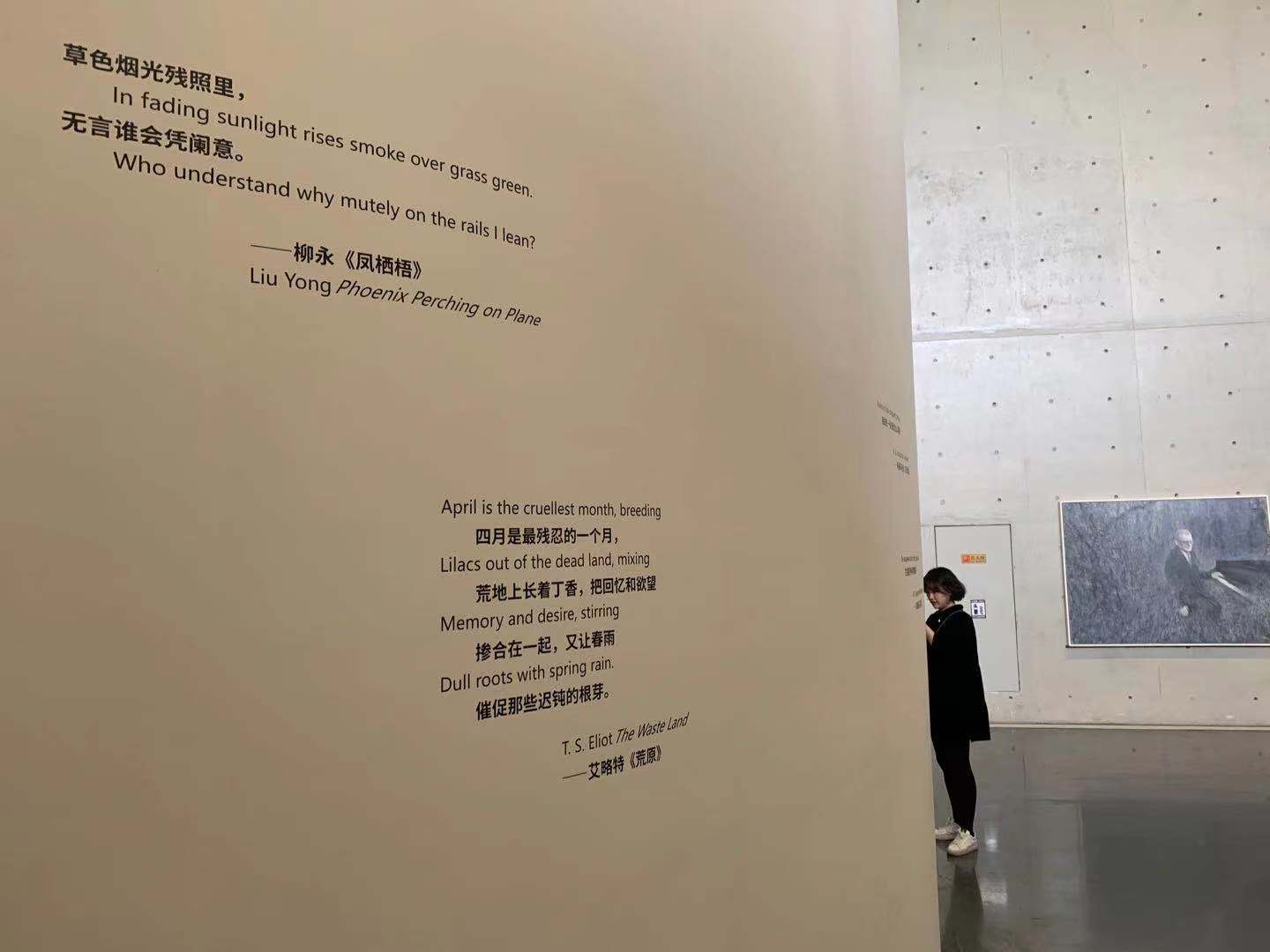

“草色烟光残照里,无言谁会凭阑意”“荒地上长着丁香,把回忆和欲望掺合在一起,又让春雨催促那些迟钝的根芽”……4月24日,知名画家何多苓个展“草·色”在上海龙美术馆(西岸馆)开幕,此次展览汇集了何多苓1970年代末至今的重要作品70余件(套)及各类文献,在呈现艺术家在时间跨度之中独特脉络和阶段性变化的同时,也以“草·色”中带来无限的“诗·歌”意向。

借鉴中国古典造园“借景”的模式,龙美术馆超大的空间被分割出一些空间,走在其中,何多苓四十余年的创作如时空对话般,套叠而来。

展览现场,以“借景”框将不同时代的图像关联

龙美术馆12米挑高的大空间展厅如何利用,一直是龙美术馆展览最令人期待之处。何多苓交出的“答卷”是一件4.5米x4米的作品《鸟飞绝》,这是去年年底开始特别为该空间创作的作品,幽暗的色调与开幕上何多苓穿的深色衣服相似,在笔触的游走之间,也稍稍透露出他心境的变化。

展览现场何多苓4.5米x4米的近作《鸟飞绝》,这是为龙美术馆的大空间定制的作品。

无论是其成名作《春风已经苏醒》中的一片草坡,还是近年来的新作,草的意象贯穿于何多苓四十余年的创作,龙美术馆的馆藏《第三代人》、《乌鸦是美丽的》等、山艺术基金会收藏的《雪雁》、《庭院系列》、《偷走的孩子》等,以及何多苓自藏的《带阁楼的房子》均有陈列,也为公众提供了一条理解其作品的线索。

十年前,何多苓曾在上海美术馆做过一个同样规模的展览“士者如斯”,当时的策展人是欧阳江河,此次展览的策展人朱朱亦是诗人。近几年来,何多苓的展览开幕式也常以音乐会的形式呈现。当音乐响起,原本热闹社交的人群渐渐安静,配合着何多苓的作品和龙美术馆的空间,音乐、诗歌、建筑及其它领域的认知融汇其中,也诠释现实的变迁与时间的循环。

何多苓在展览现场导览

“诗·歌”:以诗的图像捕捉乐的流动

何多苓有不少大幅创作成为时代和个人生活的诠释,此次展览在几乎囊获这些作品的同时,还辅以一些早期素描、手稿和连环画草图,并穿插着诗句互为注脚。

展览现场,柳永、艾略特的诗歌与展览作品呼应。

说起诗歌给自己的启发,何多苓回忆起1984年第一次去美国,房东送给他一本美国诗人罗宾逊·杰佛斯(Robinson Jeffers)的诗集,如今书早已失踪,但印象还在。杰佛斯的诗和书中美国摄影家温斯顿(Edward Weston)的黑白照片插图均给何多苓留下了很深的印象。杰佛斯诗中“灰色的钢,点缀着云影/吸收了黄昏最后的余辉”等苍凉而沉默的意象,结合着艺术家生活的痕迹,融于绘画之中,画进《青春》里。“诗之于我,不再是文字。它是图像,当我读诗的时候,一幅幅图像展现,挥之不去。”何多苓说。

诗歌与作品的配合

其实,早在读到杰佛斯之前,何多苓就画了《春风已经苏醒》,标题即是舒伯特《慕春》的首句,“春风已经苏醒,它轻轻地吹日夜不停”……

众所周知,安德鲁·怀斯的《克里斯蒂娜的世界》给何多苓带来直接的灵感,怀斯的画中,女孩背对画面、翘首以盼的姿态,引导着观者望向远方的家园。《春风已经苏醒》中枯黄的草色正在返青,一个乡村女孩席地而坐,春风已遍布于画面,笼罩着草坡。

何多苓 ,《春风已经苏醒》,95x129cm,布面油画,1982年(非此次展览作品)

时隔40年,不少观众并未经历作品诞生的时代,但抛开历史和社会学背景,作品的抒情性依旧可以打动当下,画面中的女孩、小狗、牛眼神的多重交汇,仿佛走入恍惚的梦境。

何多苓、艾轩合作,《第三代人》,布面油画,180x190cm,1984(左一为艾轩画的张晓刚)

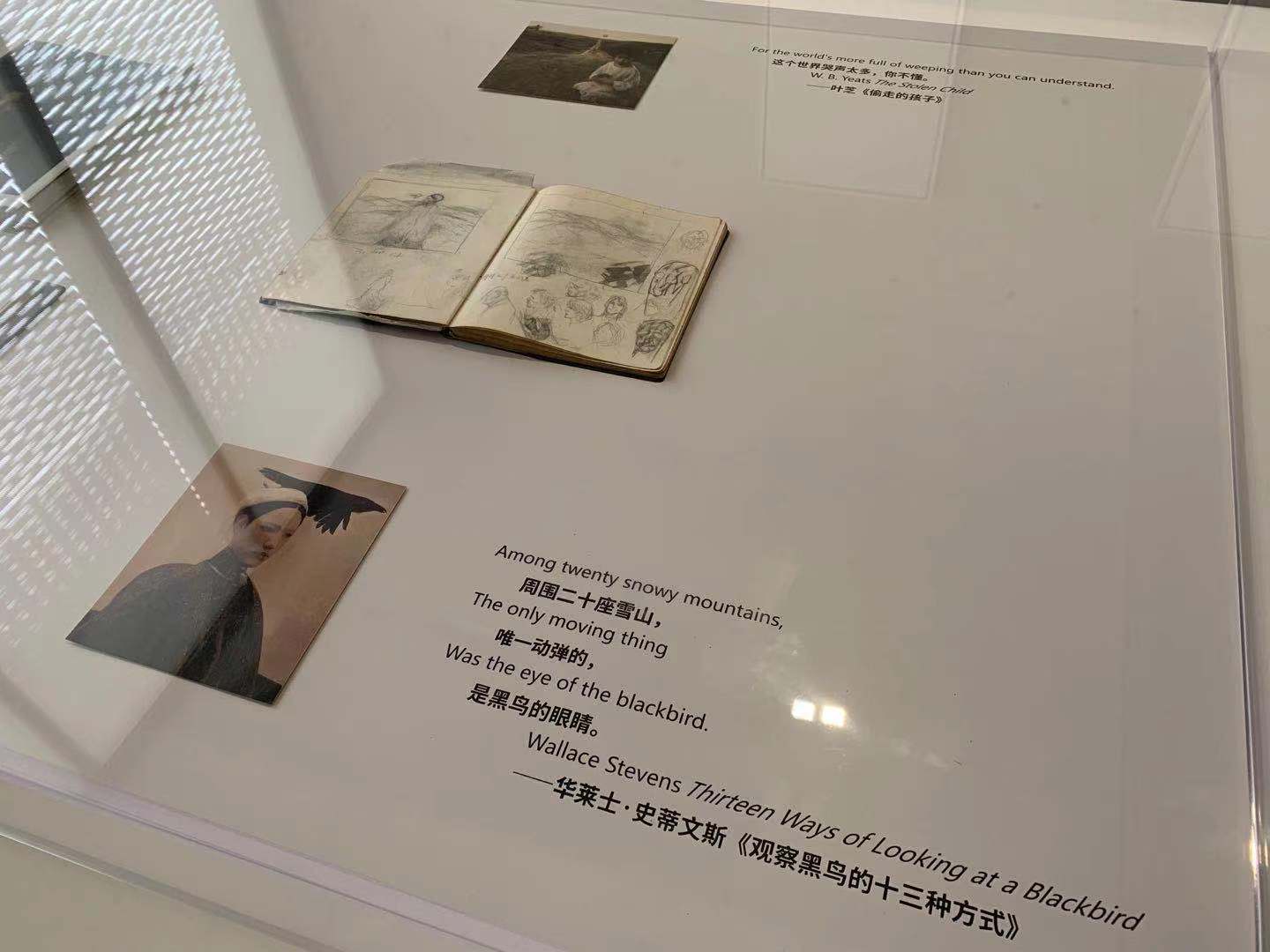

杰佛斯之后,何多苓又迷上了其他诗人,对他们的阅读催生了一系列画面。比如史蒂文斯(Wallace Stevens):“二十座雪山之中,唯一在动的/是黑鸟的眼睛”成为了《乌鸦是美丽的》,只是画面中雪山换成一个女人,一只乌鸦飞过。

何多苓,《乌鸦是美丽的》,89.9x70cm,布面油画 ,1988年

何多苓在1980年代的创作中,记录了很多诗歌引发的画面。比如《小翟》,来自于《静安庄》:“昨天巨大的风声似乎了解一切/不要容纳黑树”,也可以视作与翟永明长诗的一次互文。《偷走的孩子》,来自叶芝(Butler Years)的同名诗:“跟我来/人间的孩子/这个世界哭声太多,你不懂”。

何多苓,《小翟》,167.5cm×110cm,布面油画,1987年

这两件作品中均以诗人翟永明为模特,《偷走的孩子》中画的是幼年的翟永明,她幽深的眼神,注视着叶芝笔下的那个世界。《小翟》中女诗人的面部处在暗影之中,逆光的运用反衬了她忧郁而桀骜的眼神,光影交汇与对峙在她身前的衣褶上,生命似乎在投射而来的光束中迎来升华。

何多苓,《偷走的孩子》,100x120cm,布面油画,1988

即便是创作连环画,何多苓也带有诗性,在他的连环画作品《雪雁》(1984)和《带阁楼的房子》(1986)中,也是最大程度地省略叙事,突出抒情性——在《雪雁》背后,萦绕着杰佛斯在海岸离群索居的身影及其冷峻的诗句。《带阁楼的房子》是契诃夫的作品,在何多苓眼中,《带阁楼的房子》更像是散文,甚至是诗。

何多苓,《带阁楼的房子》系列,40x40cm,全套44幅,纸本油画,1986年

展览现场《带阁楼的房子》

谈及缘何诗性从1980年代就开始浸入何多苓的作品中,策展人朱朱认为“在当时的中国诗歌中,对抗性的抒情占据了高位,而四川盆地的新一代诗人们已经在探求新的写作可能,重在强调语言本身和个体经验的传达,在与他们密切的交往中,何多苓分享了西方现代主义诗歌的读本,修正着自身已然融汇了古典与浪漫主义的情怀,他在绘画中以相对疏离的个人视角,运用空间中独特的意象关系来捕捉诗意的瞬间在场。”

何多苓作品与诗歌的对应

在何多苓近年来创作的《俄罗斯森林》系列中,他把契诃夫的肖像命名为《夜莺》,这让人想到了济慈的《夜莺颂》,其实契诃夫也有一篇《夜莺演唱会》:

“我们把带来的野餐布铺在河岸绿茸茸的嫩草地上,作为我们的立足之地……溶溶的月光覆盖在我们身上,树林、草地,还有广袤无垠的原野也都沉浸在月色之中。空气清新、凉爽,深吸一口气,隐隐还带着青草的味道。而在远方,有一盏红色的灯火忽明忽暗,发出微弱的光……一切是如此的安静祥和,这样的时刻最适合歌唱家的演出……”

展览现场

音乐家高平在开幕式上演奏

展览开幕音乐会上,音乐家高平演奏了里奥斯·亚纳切克的《在雾中》,何多苓谱的两首小品和他自己的《远方的森林》,音乐演绎和诠释了何多苓笔下“草·色”的多重含义。

展览现场,《俄罗斯森林》系列

“草·色”:含蓄却意味绵长

从《春风已经苏醒》中被时间的节点空间化了的草坡开始,何多苓每个系列都带有自然的元素,季节的循环和自然的流转,在“草·色”的变化中,被赋予了多重含义:

“草”,是何多苓作品中常见的视觉元素,也代表了春天、季节、自然环境;“色”,既是草的颜色,又是春的颜色,同时还可以暗含女性的含义。“草·色”两字东方式的含蓄,却延伸出意味绵长的外延。

何多苓,《庭院方案一》,布面油画,200x280cm,1995

1990年代末,《迷楼》、《庭院方案》及《后窗》系列相继诞生,这也是何多苓在美国、欧洲多地游历归来后,有意识地进行自我变革的阶段。比如,《迷楼记》系列依托了古老的文学叙事背景,把现代装扮的女性置于园林式的空间结构,却又是一番荒颓之境。在《后窗》中,现实的边界推至了远景之外,亦真亦幻之中情色吞噬了一切。

展览现场《野苑女墙》系列

2014年秋天,何多苓去了俄罗斯,谈及这场旅行,他心潮澎湃,“巨大的森林一直到天边,像一面一面的墙一样,就在我们的眼前”,“俄罗斯不是山脉,不是沙漠,它就是森林”。那些在这篇土地上诞生了诗人、作家、音乐家,他们构成了俄国文学艺术的黄金时代和白银时代,而这个民族的文化和精神,都是大自然的产物。由此,诞生了《俄罗斯森林》系列。在展览现场,《俄罗斯森林》集中在一个区域,其中有未知的神秘、有探索的灵光。

何多苓,《俄罗斯森林(黄金时代)普希金·自由》,布面油画,200x150cm,2017

何多苓,《俄罗斯森林(白银时代)阿赫玛托娃·忧伤》,布面油画,150x200cm,2016

“精灵般倚树而立的普希金扬起他骄傲的下巴,母豹般颀长而忧伤的阿赫玛托娃似乎踱步在她吟咏过的皇村一带的小树林边,布洛茨基和他描绘过的黑马相伴在丛林深处……何多苓以画笔为这些‘伟大野兽’加冕。”因为有这些人物的存在,无边的森林里获得了象征的意义,“它既是养育和催生了他们的母体,也是他们被流放或自我流放的终点,它提供了庇护和安慰,也和死亡及最终的沉默相连。”策展人朱朱在《何多苓:时间的私有化》中这样描述。

何多苓,《俄罗斯森林(青铜时代)肖斯塔科维奇·等待》,布面油画,150x200cm,2016

在《俄罗斯森林》中,何多苓还虚拟了一个“青铜时代”对应肖斯塔科维奇的存在。这是何多苓最钟爱的音乐家,在《等待》之中,肖斯塔科维奇仿佛才弹罢最后一个音符,右臂下垂,面对惘惘的威胁却显得相对镇定,背后阴沉的森林似乎隐喻着严酷的处境,却又有一种转身抽离,“复得返自然”的解脱。

艺术家何多苓在工作室

在现实中,何多苓的工作室位于成都郊区,他大多数时间都在自己设计的院子里,安静地喝茶、赏花、画画,写生。《杂花》系列便是对花园之景的写生,并在这个如同世外桃源的地方体会直接面对自然之物的感受和中国传统水墨画的意味。在时间的积淀下,怀斯结实的画法渐渐抽离,画面越来越虚,一种美学上“飘渺”的趣味进入画面。

何多苓,《野苑女墙No.1》,布面油画,200x300cm,2019

在何多苓2019年的作品《无顶之屋》《野苑女墙》中,墙成为城市和自然之间的那一道分界线,墙似乎成为了舞台的幕布,墙之内是一座充满野趣的院落,花草丰茂,现实之中川流不息的车辆和高耸的城际线被隔绝于墙外的无限空间。

2019年底,这一批作品在昆明首次展出,此后新冠疫情来袭,庚子年的成都春天留给何多苓一个“阴沉”的印象,持续近半年。他去年和今年的新作记录下这种感觉,阴郁的成都春天被描绘为接近于抽象画的“杂草风景”。

何多苓 ,《近黄昏No.5》,200x300cm,布面油画,2020年

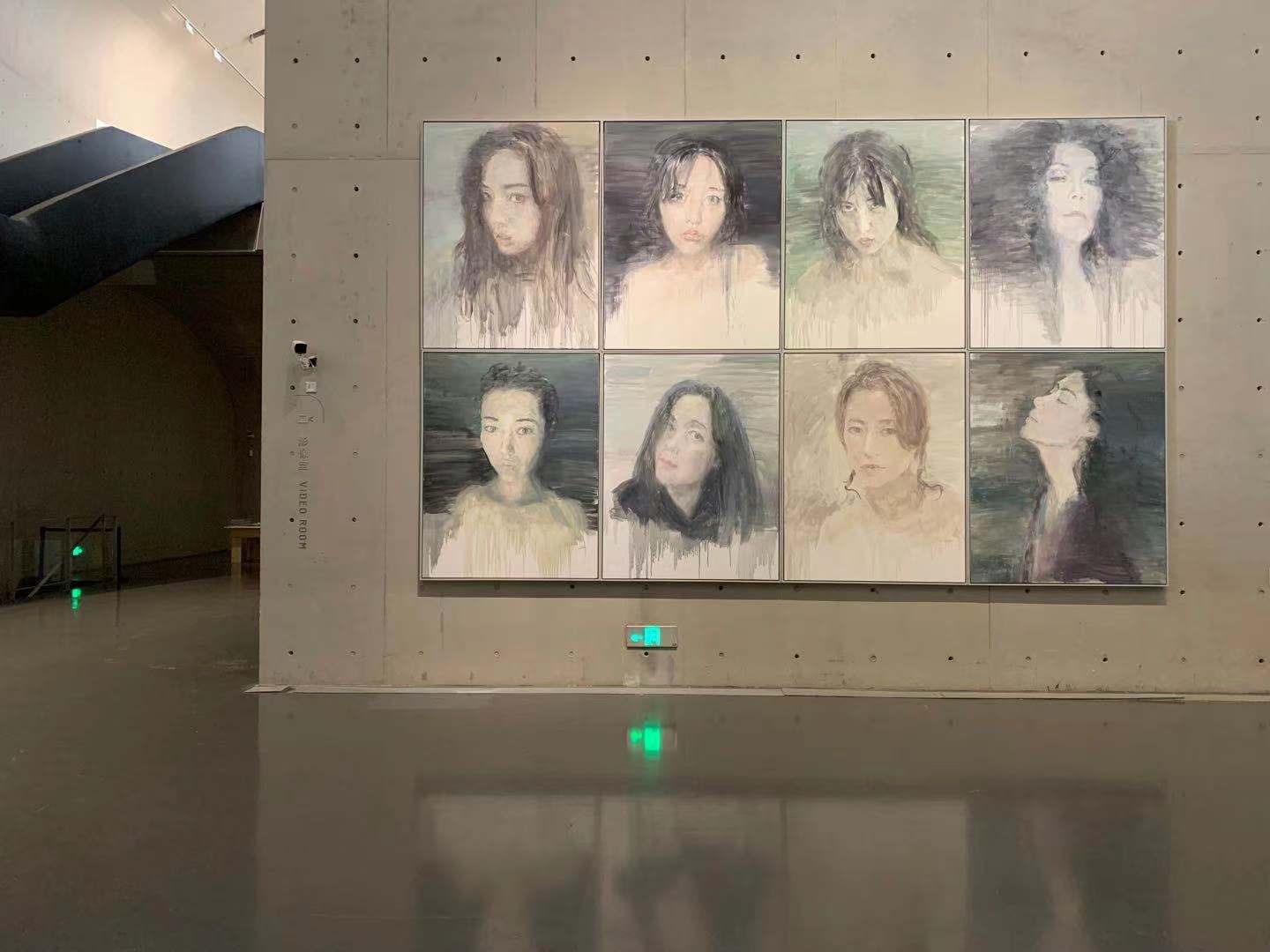

大幅人头画像《揽镜》是2021年的新作,这也是何多苓首次尝试如此大尺幅的头像作品,作品中,画中人的动态显示,他们在用手机自拍。这是当下的“景致”,《揽镜》的名字也调侃着人们更愿意相信自拍中是更真实的自己。尝试大幅人头画像,也是何多苓看了德国画家里希特传记电影《无主之作》的启发,只是里希特的时代,模糊的新闻照片是一种投射,而在当下的时代,自拍照又赋予了摄影更大众化、普遍性的意味。

展览现场,何多苓2021年作品《揽镜》

何多苓今年73岁,依旧神采奕奕、谈笑温缓,仿佛依旧是读诗的少年,他的创作也一直在沿着自己的状态推进,近几年每次个展都能看到最新的创作给人以惊喜,也看到他画笔之下,有诗歌、有色彩,有时代赋予的创作源泉,也有向内的自省。

展览尾声,透过借景,可以看到其早期作品。

注:展览将持续至6月,展期之中,还将举办新画册的发布会及相关论坛。

何多苓导览

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司