- +1

人在照片里的不同位置,看四位四川摄影师的“在路上”摄影

选自系列《海岸线》

© 张晓

公路摄影就像诗和远方。

诗和远方可以是理想主义的,但摄影和路放在一道,那就脱离不了现实。

人们出行方式的进步是公路摄影的基础,而足够大的版图和多样的现实也是决定其丰富性的重要因素。摄影史上,只有中国和美国出现过大量的公路摄影作品。美国兴于汽车的普及,中国也是如此。十几年里,很多的中国摄影师以“在路上”的方式进行创作,这其中,有四位四川摄影师的作品给人们留下深刻的印象。

本文列举的四件作品:骆丹的《318国道》、张晓的《海岸线》、张克纯的《北流活活》和木格的《沿墙而行》,我们常简单以“诗意、荒诞”去形容他们作品的气质。这里,我们将进一步比较他们作品里人出现的位置和空间,去看他们作品的不同。

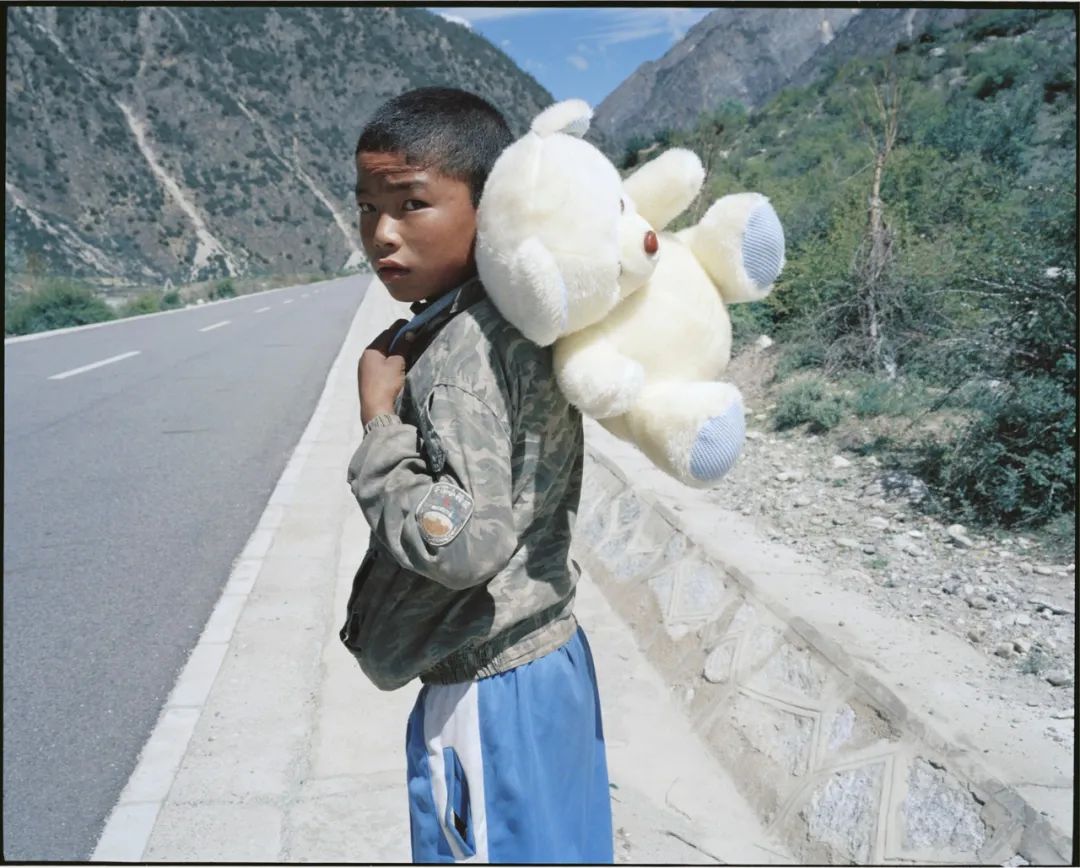

骆丹《318国道》

选自系列《318国道》

© 骆丹

2006年,四川摄影师骆丹辞职,开着吉普,开始拍《318国道》。骆丹改装了他的吉普车,在车里加装了床,多数时间,他就睡在车里。

318国道,一头是上海,另一头是聂拉木。骆丹在上海拍了打高尔夫球的人,玻璃反射出现代化都市和商品的幻影,他在藏区拍下了两个喇嘛,远处是青山绿水。人物肖像是《318国道》里最迷人的部分,不同地区不同经济状态下的人的面孔,从骆丹的照片里直射出来。

选自系列《318国道》

© 骆丹

选自系列《318国道》

© 骆丹

骆丹用的是6X7的画幅,他站在拍摄对象触目可及的地方,给他们留下照片。现实之外,《318国道》还透出一种舞台感。一部分照片里,骆丹特别注意拍下人物脚下的一亩三分地,它就像一个舞台,而背景就好像是一幕幕置景,恍惚让人觉得人物处在一个巨大的社会剧场。

孩子站在裂开的水泥板上,它底下连着残垣断壁,在扩张的城市挤压下,仅剩的落脚点也行将被替代。化了妆的戏剧演员站在幕后,临时木板就是他的位置,他靠他站的位置谋生。这些位置带有一种宿命般的人的境遇,流变而不稳定。他们站的地方就代表着他们的位置。

选自系列《318国道》

© 骆丹

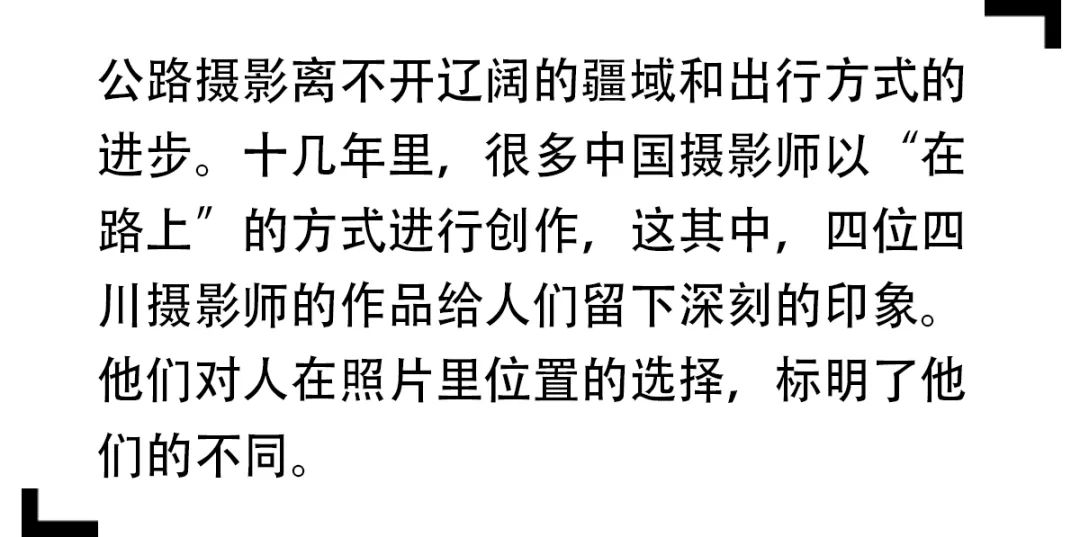

张晓《海岸线》

选自系列《海岸线》

© 张晓

2009年,定居四川的烟台摄影师张晓辞职,开始拍《海岸线》。与骆丹不同,张晓不是自驾的。他坐火车或是汽车来到近海的不同城市,然后搭公车或是步行走到海边,开始拍摄。

沿海是中国的经济发展最快的区域,它一直处于“正在建设中”的状态,这使得系列照片里的景观有同质化的倾向。当人的行为出现在其中时,又显得有些怪诞。张晓的镜头幽默、荒诞,让人想到马丁·帕尔(Martin Parr)拍的《最后的度假胜地》(The Last Resort),但不及那般的刺激辛辣。

选自系列《海岸线》

© 张晓

选自系列《海岸线》

© 张晓

张晓用的是6X7画幅的玛米亚7II,相比骆丹,他的景别更大,这代表着他与人的距离相对更远。在骆丹的照片里,你能看到很多与摄影师互动的视线和动作,但在张晓的照片里很少看到这些。他更关注人在场景中自发的行为。

想象一下张晓的拍摄方式,可能是这样的:

看到一个场景,等待时机,迅速拍下来,然后离开。

他拍了很多群像,这些照片可能需要多次尝试。张晓看起来不在意个体的独特性,不在意他是住在此地的居民,在这上班,还是来海边旅游的。海岸把他们全部包容进来了。他用批判性的目光,审视人的精神面貌和景观产生的反差。

选自系列《海岸线》

© 张晓

张克纯《北流活活》

选自系列《北流活活》

© 张克纯

2010年,四川摄影师张克纯辞职,开始拍《北流活活》。

这个系列的拍摄范围是黄河流域,张克纯与骆丹的自驾、张晓的围点画圆式的行走不同,他背着林哈夫大画幅相机,骑着折叠脚踏车在黄河沿岸流浪。

选自系列《北流活活》

© 张克纯

选自系列《北流活活》

© 张克纯

脚踏车不是个随遇而安的工具,黄河边也不是经济发达的海滨或者交通发达的318,随地都能找到旅馆,况且他还背着很重的大器材。这使得张克纯不能靠偶遇去拍照,而更需要周密的计划。他的工作方式会预先在网上搜索资料,找到合适的风景后,再决定前往。这样的计划过程是创作中重要的一环。

当然,张克纯也不会排斥偶然邂逅到的画面。但总体,一个计划过的取景不仅符合他的个性,也符合相机的个性——稳定、冷静。张克纯的景别比张晓还要大,这样让画面产生了更疏离的情感,人成了风景的一部分。同时,黄河边相对落后的步伐也使得张克纯作品里更多呈现一种土地情结,它与现代化的半成品、北方的工业景观构成了风景的基调。在历史与当下形成了矛盾缝隙中,人找寻着自己在天地间的位置。

选自系列《北流活活》

© 张克纯

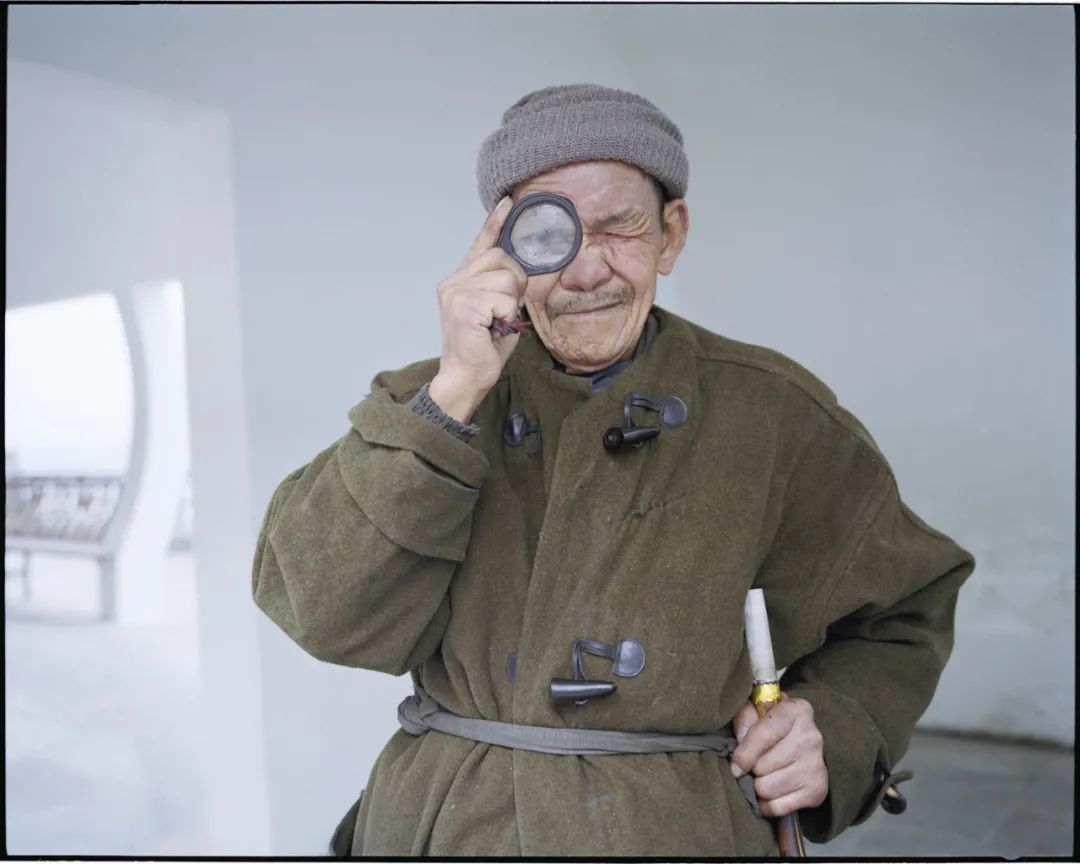

木格《沿墙而行》

选自系列《沿墙而行》

© 木格

2015年,定居成都的摄影师木格已经辞职多年了,在他陆续推出了《回家》和《尘》两组作品后,他拍了系列《沿墙而行》。

《沿墙而行》关注的是长城。木格带着 8X10 和 4X5 的大画幅,自驾拍摄了这个系列。在长城脚下,现代化的步伐走得十分缓慢,四处可见的是古老的遗迹和近代的老旧建筑。饱经风霜的古长城、上世纪的工人电影院、孤独伫立郊野的候车厅……时间在这里仿佛坠入了低速黑洞,走的更慢了一些。

选自系列《沿墙而行》

© 木格

选自系列《沿墙而行》

© 木格

风景、人像、静物,木格用多样的景别构建了这个系列。在那些没有人的照片里,人以一种曾经存在过的状态点缀画面。嶙峋山岩上的红纸喜字让人联想到不远处的喜事,教室里的课桌很久没擦了,摆在了墙角边,黑板上却留着新的粉笔字。

在那些人像照片里,木格展现了他细腻的肖像拍摄能力,尽管这离不开大画幅相机出色的成像,但细腻的感觉更多是依靠他的天赋——木格的天赋是镜头对人的共情,从《回家》,到《尘》,再到《沿墙而行》。这个能力一直延续了下来。

可以说,《沿墙而行》是有人味的,无论照片里有没有人。

选自系列《沿墙而行》

© 木格

四位四川摄影师都曾踏上旅途,他们计划或潜意识里对人在照片里位置的选择,体现了各自作品的特点。但同时,我们也需要注意,文中的分析的并非是他们作品里所有照片的特征,毕竟,这些“在路上”的摄影并不是由观念出发的,现实才是他们围绕的核心。

原标题:《SCôP Conversation | 人在照片里的不同位置,看四位四川摄影师的「在路上」摄影》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司