- +1

【学术前沿】Cell Stem Cell | 会“哭泣”的人类泪腺类器官

以下文章来源于BioArt ,作者柠檬树

BioArt

高屋建瓴,提供专家点评,引导学术争论,展现学术批评;诚心实意,关注科研生态,推广科研经验,倡导师生交流。

关注我们,获取更多相关资讯

泪液由水、粘蛋白、脂质、电解质和抗菌蛋白组成,由泪腺的上皮细胞分泌并受到副交感神经控制【1】。泪腺是分泌泪液的器官,可以润滑并保护眼睛免受外在伤害。泪液产生或分泌方面的功能障碍可能会造成(或由于)多种眼部疾病【2, 3】,引起眼表不适与损伤。迄今为止,通过对健康人群和泪腺疾病病患泪液样本的质谱【4】和人类泪腺组织的微阵列【5】研究,已逐渐生成人类泪液蛋白表达谱。但现有的研究对泪腺中自然细胞的更新与受伤后的再生能力知之甚少,泪液成分中存在的细胞异质性与起源也尚不清楚,这些问题严重阻碍了泪腺疾病病理学与临床治疗的发展。

与此同时,培养成熟的人类泪腺上皮细胞可以推动对泪腺病理学的了解,增加再生疗法移植健康细胞的可能性,但目前长期培养人类原代泪腺细胞的技术尚不成熟【6】。类器官是原生动物所具有的一种特殊结构,负责执行类似高等动物器官的功能,也有人将其归入细胞器;同时也可作为一种技术,即特定细胞培养物,包含其代表器官的关键特性,以便进行检测或科学研究。目前类器官技术已可以准确地模拟成人上皮器官的结构与功能特性,来自干细胞的类器官有望从生理学角度模拟人体组织。单细胞测序技术与类器官细胞相结合,可以为深入挖掘泪腺生物学提供强有力的实验平台。

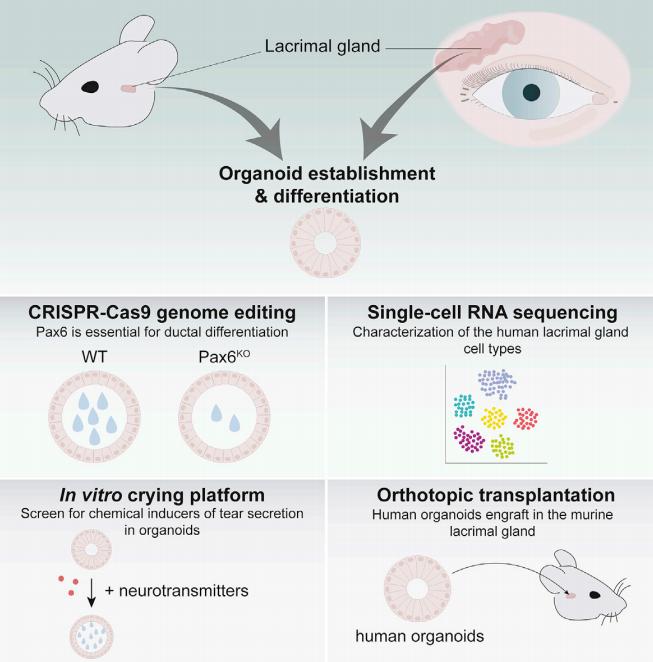

近日,来自荷兰乌特勒支大学医学中心的 Hans Clevers 团队在Cell Stem Cell 上发表题为 Exploring the human lacrimal gland using organoids and single-cell sequencing 的文章,将建立的泪腺类器官作为体外泪腺的研究对象,并通过对类器官的单细胞mRNA测序,揭示泪腺的单细胞异质性。

研究首先以小鼠和人类泪腺衍生的干细胞为基础构建了类器官,类器官可以在数月内扩增,从而描述泪腺导管的形态和转录特征。在脊椎动物和无脊椎动物中,眼睛的主要调节因子Pax6可诱导异位眼形成,作用于小鼠泪腺发育与人类干细胞生成泪腺上皮样细胞的过程。研究通过CRISPR/Cas9基因编辑技术敲除Pax6,并与Pax6野生型 (WT) 细胞对比发现Pax6对维持体细胞泪腺导管的特性是至关重要的,可以推动小鼠类器官的分化能力,也不影响它们在体外的扩增能力。敲除Pax6的类器官细胞失去了神经递质的受体、参与分泌机制的基因(如Aqp5)、泪液产物和视黄醇代谢相关基因的表达。与此一致的是,现有的研究已观察到干眼症患者的结膜组织中的PAX6是缺失的。

同时,研究通过单细胞测序技术探索了泪腺腺泡细胞的异质性。除了LYZ,LTF和LCN1的表达外,腺泡细胞还产生各种各样的眼泪成分。导管细胞在人类泪腺细胞图谱中产生大多数LCN2、C3和WFDC2,而腺泡细胞在转录层面与导管细胞是不同的。事实上,本研究的泪腺类器官通过扩增导管干细胞以分化成为可产生眼泪的细胞,并对神经刺激做出反应,因此研究认为泪腺类器官模型可以作为泪液分泌和流泪的功能模型。体外实验表明人类泪腺类器官可以反映神经递质调控分泌泪液的过程,而体内实验表明人类泪腺类器官可以在原位移植后产生成熟的泪腺产物,从而诱发哭泣。

图1. 类器官和单细胞测序技术结合探索人泪腺

综上所述,研究构建了基于人类干细胞的类器官,用于长期模拟小鼠和人类泪腺导管细胞扩增过程,在形态、转录和功能层面复制了泪腺导管上皮细胞。类器官技术的成熟为泪腺生物学的研究和泪腺疾病的治疗开辟了新的途径,后续研究可以通过健康供体组织的移植或基因校正后的自体移植,验证类器官用于恢复干眼症患者泪腺功能的可能性。总之,类器官代表了一个易于处理的模型,为了解泪腺的生物学特性,深入泪腺病理生理学的研究提供了良好的实验平台。

原文链接:

https://doi.org/10.1016/j.stem.2021.02.024

参考文献

1. Hodges, R.R., and Dartt, D.A. (2016). Signaling Pathways of Purinergic Receptors and Their Interactions with Cholinergic and Adrenergic Pathways in the Lacrimal Gland. J. Ocul. Pharmacol. Ther. 32, 490–497.

2. Messmer, E.M. (2015). The pathophysiology, diagnosis, and treatment of dry eye disease. Dtsch. Arzteblatt Int 112, 71–81, quiz 82.

3. Brito-Zeron, P., Baldini, C., Bootsma, H., Bowman, S.J., Jonsson, R., Mariette, X., Sivils, K., Theander, E., Tzioufas, A., and Ramos-Casals, M. (2016). Sjogrensyndrome. Nat. Rev. Dis. Primers 2, 16047.

4. Perumal, N., Funke, S., Pfeiffer, N., and Grus, F.H. (2016). Proteomics analysis of human tears from aqueous-deficient and evaporative dry eye patients. Sci. Rep. 6, 29629.

5. Turner, H.C., Budak, M.T., Akinci, M.A., and Wolosin, J.M. (2007). Comparative analysis of human conjunctival and corneal epithelial gene expression with oligonucleotide microarrays. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 48, 2050–2061.

6. Lin, H., Liu, Y., and Yiu, S. (2019). Three Dimensional Culture of Potential Epithelial Progenitor Cells in Human Lacrimal Gland. Transl. Vis. Sci. Technol. 8, 32.

来源:BioArt

原标题:《【学术前沿】Cell Stem Cell | 会“哭泣”的人类泪腺类器官》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司