- +1

波德莱尔与现代性丨波德莱尔两百周年诞辰纪念

原创 复旦青年 复旦青年

青年副刊为《复旦青年》学术思想中心出品:共分为思纬、研论、天下、读书、专栏、同文、诗艺、灯下八个栏目,与你探讨历史、时事、艺术等话题。

不止是书,不止阅读。读书以书籍为跳板引出文章的主体,深入分析每一部书籍的内涵,搭建每一位作者与读者之间的桥梁。

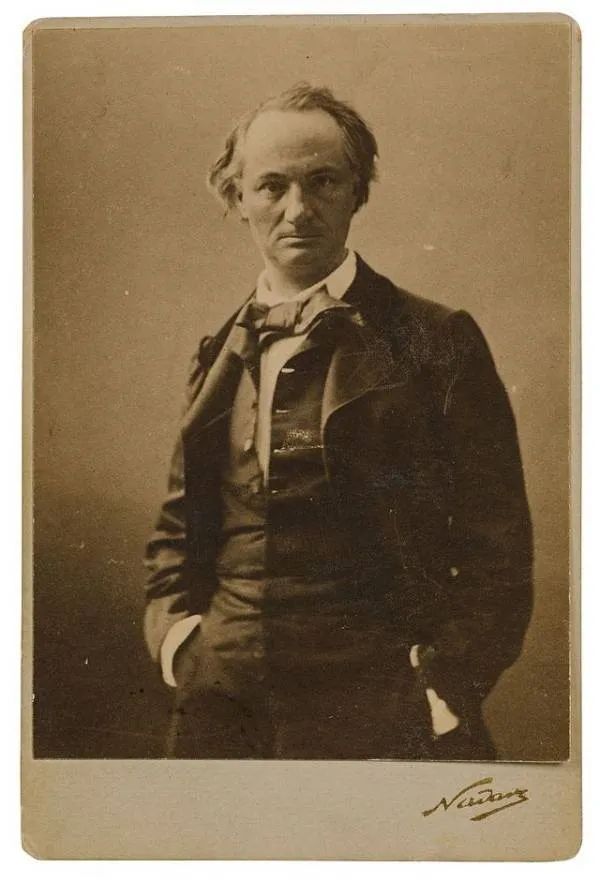

波德莱尔通常被认为是西方现代主义文学的先驱,其文学和艺术创作同“现代性”息息相关。值此波德莱尔诞辰200周年之际,复旦青年采访了法语语言文学系的陈杰老师,以期从现代性的角度,走进诗人的艺术世界。

▲波德莱尔肖像(1855年)纳达尔(Nadar)摄/图源:Wikipedia.org

陈杰

复旦大学法语语言文学系副教授

研究方向:十七世纪法国文学

复旦青年记者 尹逸昕 赵姝玮 采访 程于聪 朱怡辰 整理

复旦青年记者 尹逸昕 主笔

复旦青年记者 戴文卿 何本华 编辑

▲陈杰/图源:dfll.fudan.edu.cn

考察“现代性”这样一个在历史上富有争议且错综复杂的概念是困难的:拉丁语中兼做名词和形容词的“modernus”(现代)是在中世纪根据“modo”(“最近、刚才”)一词创造出来的。在法国,“现代性”相应的“modernité”一词在十九世纪中期以前并未使用。利特雷词典在泰奥菲尔·戈蒂埃(Théophile Gautier)发表于1867年的一篇文章中找到了它。更近更全面的罗贝尔词典发现它首次出现于夏多布里昂(François-René de Chateaubriand)的《墓畔回忆录》,该书出版于1849年。然而,上述两部词典均没有提到波德莱尔在论康斯坦丁·盖伊(Constantin Guys)的文章中使用的“现代性”一词。在这篇文章中,这位《恶之花》的作者写道:“现代性是艺术昙花一现、难以捉摸、不可预料的一半,艺术的另一半是永恒和不可改变的……”

波德莱尔对“现代性”的定义深刻影响了后世著述。马泰·卡林内斯库(Matei Calinescu)在其著作《现代性的五副面孔》中,区分了两种意义上的现代性,即作为西方文明史一个阶段的现代性,以及作为美学概念的现代性。关于前者,即资产阶级的现代性概念,它大体上延续了现代观念史早期阶段的传统。进步的学说,相信科学技术造福人类的可能性,对理性的崇拜,还有实用主义和崇拜行动与成功的定向——所有这些都以各种不同程度联系着迈向现代的斗争,并在中产阶级建立的胜利文明中作为核心价值观念保有活力、得到弘扬。

相反,另一种现代性,则是倾向于激进的反资产阶级态度。它厌恶中产阶级的价值标准,并通过极其多样的手段来表达这种厌恶,从反叛、无政府、天启主义直到自我流放。

▲《现代性的五副面孔》,作者:[美]马泰·卡林内斯库,译者:顾爱彬/李瑞华,版本:译林出版社,2015年3月。

卡林内斯库认为,“波德莱尔是最早不仅将审美现代性同传统对立起来,而且将它同实际的资产阶级文明的现代性对立起来的艺术家之一;他历史性地表明,古老的共通美概念收缩了地盘,在一个令人感兴趣的时刻,传统已经同与之相对的现代概念,即瞬时美,达成了微妙的平衡。”

波德莱尔所处的时代和城市——19世纪的巴黎是所谓“现代”萌芽、新旧改更的交接点。“伟大的传统业已消失,而新的传统尚未形成”。波德莱尔作为时代的伊阿诺斯[1],现代性是理解他比较好的方式。

在波德莱尔笔下,现代性主要体现在两点,一是唤醒恶中之美,二是选取边缘人物作为抒情主角,而这两点也直接指向波德莱尔对于现代性的感受。

一、封存的瞬间:唤醒恶中之美

无论是忧郁、狂热、沮丧,波德莱尔的美学感受都直接附着在一种物质化的景象上,它们都指向了一个可视可感的对象。波德莱尔强调将诗歌建立在感官之上,用感官来唤醒(évocation)想象力,从而“把世界图像化”,这一过程是需要诗文的。波德莱尔曾说过“任何健康的人可以两天不吃饭,却绝不可以两天不读诗”,[2]如果不阅读、创作诗歌,便无法触及深藏在意识中的这些图像。

传统的抒情诗是脱离现实的,浪漫主义诗人不会对日常生活发表感叹;但波德莱尔认为,现实生活中所有丑陋不堪的、令人沮丧的事物(比如动物腐烂的尸体)都是可以入诗的。相较于同时代的雨果,波德莱尔更倾向于对眼前的城市进行唤醒式的表达而非止于描述;也正因如此,在他的作品中总是充满了“稍纵即逝”的东西。

在《致一个过路者》中,一个寡妇从路边走过,街角坐着一个乞丐,乞丐从前没有见过寡妇,但他在看到寡妇的那一瞬间,突然有了一种被救赎的感觉,他第一次有了一种超越他自己孤苦潦倒生活的美好状态。从某种意义上讲,波德莱尔就是诗中的乞丐,生活对他来说就是一种忧郁状态,就像是蜘蛛在脑中结网,就像是雨丝倾泻如牢狱的栅栏,就像是灵车从嘴中缓缓驶出,就像是雪片在积压[3]。但是,在持续的忧郁中,总有那么一瞬间,让他摆脱、让他感觉到美好;这样的瞬间,或是两人擦肩的那一刹,或是四目相对的那一刻……这些就是波德莱尔试图描绘、保留的瞬间。这些瞬间既存在于任何个体的生命经验中,又寄居于使人异化的陌生城市。他认为,诗有一种力量和必要——让同样处在忧郁中的人寻找一些可贵而美好的瞬间并让这些瞬间封存于记忆。正是通过描绘感官意象,波德莱尔的诗能唤醒已经尘封的东西——或许,唤醒就是波德莱尔诗歌的目的。

▲《恶之花》,作者:夏尔·波德莱尔,译者:郭宏安,版本:商务印书馆,2018年6月。

但对波德莱尔而言,19世纪的大都市巴黎更多以一种“恐怖”的形象示人;他在诗歌中便曾感叹道“可怕的生活,可怕的城市”(Horrible vie ! Horrible ville ![4] )。

波德莱尔对这座“恐怖城市”的抒情,与浪漫主义有极大区别。在浪漫主义文学中,自然是主导创作的核心点;它向读者呈现的是一种极度自我的外化,以及自然在个体心境中的投射,而城市中的种种杂音却无法满足这种投射。因而主流的浪漫主义思想是反工业化、反城市文明的:在所谓的“现代生活”中,诗人看到的是马车飞奔,大城市人满为患,没有红绿灯的十字街口,随时可能发生的车祸,没有铺平整的石板路,以及一下雨就泥泞满地的小街。在这样的一个完全无序却挂着文明的外衣的环境里面,他们无法自处和面对这一切。

但在波德莱尔看来,这样的浪漫主义是脱离现实的煽情,他们沉醉在一种对所谓的“桃源”的向往之中,眷恋和缅怀一种不存在之物,而后自怨自艾、高度煽情。波德莱尔认为这一切都体现出一种生不逢时的伤感,最后只会变成对于现实的抱怨。

对于波德莱尔这种骨子里具有个人英雄主义情结的诗人而言,抱怨现实只是创作者懒惰的体现。在面对城市所带来的种种丑恶时,他并没有选择退缩。这种人生态度极大地影响了他的艺术创作。在《恶之花》被查禁后,他有一个自我辩护式的序言计划(projet de préface),在这个“序言”里他讲道:“什么是诗?什么是诗的目的?就是把善同美区分开来,发掘恶中之美,让节奏和韵脚符合人对单调、匀称、惊奇等永恒的需要;让风格适应主题、灵感的虚荣和危险。”[5]需要强调的是,没有必要将这里的“恶”上升到道德化。在波德莱尔对于诗歌的认知里,最重要的一个反传统的文学创作立场是,诗歌是不服务于道德的。道德要“无形地潜入诗的材料中,就像不可称的大气潜入世界的一切机关之中。道德并不作为目的进入艺术,它介入其中,并与之混合,如同融入生活本身。诗人因其丰富而饱满的天性而成为不自愿的道德家”[6],波德莱尔反对的是一种说教式的道德,因而也不能将他等同于纯粹唯美派的立场。

二、飘荡的风筝:抒情主角的选取

从他对于拾荒者、小偷、妓女的描写到他本人的波西米亚境况[7],都体现了波德莱尔对于永恒的追求。文学传统中建构的飘零形象并不能完全反映历史现实,我们之所以能够在许多文学艺术作品中看到这些形象,很大程度上是因为在这种穷困潦倒的生命状态中有一种被创作者发现的、永恒的美。历史没有记住那些波西米亚游居人群的姓名,记住的只是他们游居的状态,这种记忆的方式也在证明一种超越时空的审美的永恒。

▲Henry Murger,Scènes de la vie de Bohème,Gallimard,1988

其次,置身于现代工业革命的背景下,波德莱尔选择把视角转向底层者,也是对于资产阶级进步神话的反讽,在这个意义上,波德莱尔是一个所谓的反进步主义者。其中一个突出的例子就是他对于瓦斯灯的态度。瓦斯象征着一种不可控的混沌的力量(chaos),而瓦斯灯则是人对于一些原来不可掌控的混沌力量的一种规训,这种规训让人变得自大、膨胀,进而导致人类相信进步是永恒的、确定的。这种对进步的一种近乎宗教般的信仰使波德莱尔不适,他对于瓦斯灯有一种渴望,渴望它的爆炸、渴望人类自负气球的刺穿。

在1855年,巴黎举办了万国博览会,所谓的万国博览会展示的正是工业革命的成就。而波德莱尔针对这次万国博览会专门写了一篇抨击技术进步的文章,与当时一位名叫马克西姆·杜坎(Maxime Du Camp)的作家展开了一场论战。杜坎同时也写作了一篇长文,叫做Le chant de la modernité(现代之歌),即为现代的进步唱赞歌。杜坎认为现在的文学都变成了一种病态的装饰品,没有内容而空洞,而这一切都是因为文学家没有书写这个时代。在杜坎看来,他所处的是一个堪比古典时期的、一个值得以史诗来书写的时代,今天的工业革命就是一场现代史诗,而文学和艺术只能成为科学和工业进步的使徒,做它们的宣讲者、布道者,把工业革命作为自己的内容,去美化它,歌颂它,来谱写现代之歌。而波德莱尔则在反驳的文章中反复提到:Où est la garantie (保障在哪里?)有谁能保障这样的进步?有谁可以预判未来?

▲法国1855年巴黎世界博览会/图源:baike.baidu.com

这背后指向的其实就是波德莱尔死后,尼采所说的那句话:上帝死了。曾经的史诗书写的并非人的功绩,而是人背后的神圣秩序。《荷马史诗》中的特洛伊战争不是两群人之间的纷争,而是神之间的交易。所谓的英雄都只是扯线木偶,背后主宰他们命运的是神。而在现代,神圣秩序已经消亡,这一切又是谁来做保障?我们又有什么资格来讴歌这一切。讴歌的到底是什么?是当下人的这种无知吗?值得讴歌吗?无知应该得到反思,应该遭到嘲讽,所以波德莱尔非常喜欢讽刺诗,讽刺这些自以为是的“英雄”。

神圣的消解的同时意义也随之消亡。这就是现代性的短暂、稍纵即逝,一切都是不可测的。古典时代人们相信有一种神圣的力量在支配着他们,人是在天上飘的风筝,看不到背后牵引着的那根线。而在波德莱尔所生活的时代,他们还是风筝,但是线已经断了,他们只是在空中飘荡。所谓的现代性,用文学化的方式表述,就是过客,是逃亡者,是飘零,人是飘在空中却不自知的、断了线的风筝。

波德莱尔显然意识到了这一点。在他的时代,生命是碎片化的,意义是非链条式的。所有的那些拾荒者,小偷,妓女,他们不知道下一站在哪里。马奈有一幅叫做《奥林匹亚》的画,画的是一个裸体的妓女,在等待着她的下一个客人,妓女眼睛里写着两个字:空虚。但波德莱尔没有沉溺在迷局当中,他选择书写所谓的小人物,因为这些人才是这个无意义时代的代表。意义的线断了后,每一个生命的碎片都可以拥有永恒。

▲马奈《奥林匹亚》(1863)/图源:Wikipedia.org

三、结语

瓦斯灯的出现让巴黎从此告别了真正的黑夜。而黑夜在从波德莱尔开始的这样一代又一代现代派诗人或者艺术家眼中,是远比白昼值得向往的一种氛围和状态,因为黑夜意味着想象,意味着肉眼之不可见,瓦斯灯的出现带来了一种工业生产般的秩序,它是反晦涩的。而对于波德莱尔,晦涩正是艺术和文学创作的一个出发点。没有真正好的文学创作,是基于一种清晰明朗的空间展开的。

本雅明评价诗人波德莱尔“一心一意地致力于自己的使命,用自己的全部经验去换取诗的体验的勇气”,这样的评价同样适用于以他为代表的那一、两代诗人,即“被诅咒的诗人”——他们的创作是对生命经验的实践与忠诚,在兰波那里,这种实践与忠诚甚至不一定需要用笔来完成。在瓦莱里看来,波德莱尔最大的光荣也许就在于他孕育了几位伟大的诗人,无论魏尔伦、马拉美、亦或兰波,倘若他们在决定性的年龄没有读过《恶之花》,他们就不会成为后来的样子。在魏尔伦那里得到发展的内心的感觉,使兰波那短暂而剧烈的作品变得有力和生动的焦灼、马拉美严密而整齐的诗篇,毫无疑问,前两者在感情方面发展了波德莱尔,马拉美则在诗的完美和纯粹性方面延续了他。[8]

注释:

[1] 罗马神话中的两面神,能知过去未来

[2] 《波德莱尔美学论文选》,P18

[3] 此句化用了波德莱尔《忧郁其二》、《忧郁其四》,见《恶之花》

[4] 波德莱尔,《凌晨一点钟》,《巴黎的忧郁》之十

[5] 《波德莱尔全集》第1卷182页,七星文库版

[6] 《波德莱尔美学论文选》,P92

[7] 波西米亚境况是一种穷困潦倒的漂泊生活状态

[8] 保罗·瓦莱里,《文艺杂谈》

微信编辑丨秦思晶

责编丨王英豪

往期精彩

原标题:《波德莱尔与现代性丨波德莱尔两百周年诞辰纪念》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司