- +1

彭小莲:我喜欢在电影里表现人的复杂

在今天,比起彭小莲从事电影创作的年代,女性电影和女性电影人已经成为显著的议题。这位低调的女导演,导演过《我和我的同学们》《假装没感觉》《美丽上海》《上海纪事》等电影, 逝世于 2019 年 6 月 19 日。她的电影受到不少业内的赞誉,但是大众并不太了解她。

这是一篇汪剑对彭小莲的专访。彭小莲先兴冲冲地讲述了她在世界各地有关电影的见闻,比如日本、印度、巴西、美国,话里话外都是对电影的热忱。汪剑也问了她性别对工作方式和内容表达的影响,但彭小莲更愿意撇去性别,只谈作品的好坏。我们读她讲述的故事,不只在体会她个人的苦乐,也在回顾中国电影曾经有过的模样。

“我不是一个强大的人”

——专访彭小莲

采访、撰文:汪剑

她是一个低调的女导演,她拍过的片子虽然也获奖无数并得到圈内人的诸多好评,但如果你不是由衷地关注国产电影,她的名字对于你,一定仍很陌生。

2000 年偶然读到了一本叫作《他们的岁月》的书,文笔流畅优美,情感真挚地描写了一对早年参加革命的共产党员,更确切地说是一对投身革命的知识分子坎坷的一生和他们在文革中的惨痛遭际,其中作者以这个家庭小女儿的真切视角对那个时代的沉痛追问更是撼动人心。作者就是彭小莲,中国第五代导演中的一员。

早在中学时代,我就看过她的《我和我的同学们》。当时最深的印象就是片中的那个女主角——那个黑黑丑丑的中学生,跟当时我们看到的少儿电影里唇红赤白、眉清目秀的男女主角大不相同。更重要的是,那部电影着力描写的是中学生的生活状态,而不是负载重大教育内涵的“模范作文”。

她新近的作品从吕丽萍和孙海英这对银幕伉俪共同出演的《假装没感觉》到汇集了包括王祖贤、顾美华、郑振瑶、赵有亮、冯远征等诸多内地、港台明星的《美丽上海》,这个低调的女导演始终游走在人们的视线之外。

彭小莲

她的伴随着巨大灾难的成长经历和人生思考,她在美国求学七年得到的纽约大学电影博士学位的专业背景,她被日本纪录片大师小川绅介“钦点”完成其遗作的种种经历,这种种堪被媒体横加炒作的卖点,在她看来似乎都不以为意。她说:“我不愿意见你们记者,因为我所见过的记者很少问出什么有水平的问题。是我的朋友劝我说一定要见记者,不然你的片子有谁知道啊……”

在上海电影制片厂的咖啡厅里见到她的时候,她新剪了一头短发风风火火地向我们走来。然后,大大地抱怨理发师给她剪的头发真难看,说照片不要拍了,太难看太难看了。刚从印度电影节和东京电影节回来的她,似乎有太多的观感要跟我们讲,刚一落座,她就开始自顾自地滔滔不绝地讲起来。

“我还是喜欢看那种人文性比较强的电影。”

汪:这次去东京电影节有什么感想?看了什么比较好的电影?

彭:这次去东京电影节就是岩波剧院买了我的《假装没感觉》,然后他们请我去。在东京电影节根本没时间看片子,就是天天跟记者谈,因为他们要把片子卖掉。他们一整套的发行和宣传工作会非常细致,细到对你出席不同场合的服装都做出要求,比如东京电影节开幕他们会要求你穿民族服装,而在影片试映跟观众见面的时候,他会要求你穿得要像一个导演。

彭小莲电影作品《假装没感觉》

岩波剧院是非常老牌子的剧院,《那山那人那狗》就是他们做的。日本书店常常也做电影,原来德间也是书店,它也做电影。日本有个二三十年历史的角川书店,《暖》的发行就是角川的院线在做。这样,书店和发行就会有一种连锁的反应。比如岩波剧院要做我的电影,他们就会跟我商量说,你(根据电影)写一个三万五千字的小说。我们中国会做那种电影故事,放很多照片进去,他们跟我说不要,他们就卖那种小的口袋书,放在电影院门口卖。

在我的电影里有光良的歌,他们就会跟滚石去买版权,发行 CD,做三千张。他们说我们这些 CD 肯定是不卖的,因为我们的观众是中年观众和中产阶级的观众,他们不要听这些小青年的歌。但是三千张 CD 能让一千个小青年进入我们的影院看电影,我们就赚了,因为我们为我们未来的电影观众打下了基础。

他们会了解我们的电影院,以后会关注我们的电影。所以他们今天做事是考虑到以后的,而且今天做事是昨天就做好了准备。现在电影越来越难做,好莱坞电影也没人看了,好莱坞也是拼了命来做电影。美国现在中产阶级都是进另类的小电影院,看外国电影。所以,美国电影着急的是外国电影跟他们抢市场。

汪:可是目前流行的一种说法是美国电影在强占民族电影的市场?

彭:但有些国家的电影就被人抢不掉,比如法国电影、德国电影。你们真正要关注的是巴西电影。哇,真好啊!我这次去印度电影节当评委,那些巴西电影让我气透不过来。我从来不会说电影分男人、女人,但是看完片子,你必须说那就是一部男人的电影,女人就是拍不出来。因为你必须认可那种因为生理造成的一种情感上的东西,男人和女人还是不一样。

汪:比如说哪一部电影给你这样的感受?

彭:就是那部《CARANDIRU》,这是一个巴西监狱的名字。97 年的时候,巴西监狱有一次暴动,死了 130 多个人,这部电影就是写那场暴动的。这个导演就是拍《蜘蛛女之吻》的那个导演,他是隔了 18 年才来拍的这个电影。本来我去印度第一件事就是想跟他见面,后来他的制片人跟我说,他真的太忙了,没有来。不过他很高兴他的电影能在印度放映。

巴西电影《监狱淌血(CARANDIRU)》

汪:是这一部巴西电影给你一种男人电影的感觉,还是整个巴西电影都很男人?

彭:还有那个《上帝之城》,也是一部非常男人的电影,它有一些真实故事的感觉。巴西电影真的特别好,它格局、手笔非常大,很厉害。

汪:能谈谈你在印度电影节的一些感受吗?

彭:印度电影节远远超过我的想象,我几乎呆掉了,真会选片子啊!这个电影节有 34 年的历史,而且因为这个电影节片子选得特别好,它在欧洲有很好的口碑,所以很多国家的电影都愿意到这个电影节来,人家觉得能到这个电影节来是一种荣誉。

比如他们把拉尔斯·冯·特里尔(Lars Von Trier)拍过的七部电影做了一个专场,包括他最早拍的那些黑白片也拿过来放,让你从头来了解一个导演。再有一个专题,就是展映一批巴西电影。我从来没有在一个电影节里面看到这么多好片子,就是天天看。

当时我就跟了我们评委会里的一个印度影评人,问他哪部电影好看,哪部电影不要看,然后我就按照他的推荐去看,结果部部好看。所以我突然就知道了他们的影评人的水平和品位。而且他们评价一部电影好看难看,不是划分艺术片、商业片这样简单的界线,艺术片要好看,商业片也要好看。

其中我还看到了一个澳大利亚的电影,写一个女的怎么折磨她的丈夫,那种结构看得我非常恶心。但由此可以看出这个电影节真是什么片子都有,真的是非常有质量。而好莱坞电影在那里很少,一两部。虽然好莱坞的电影可以直接进入他们的院线,印度人因为语言的关系可以毫无障碍地看好莱坞电影,但印度电影还是年产 800 部,他们就是看自己的电影,这可能更多的还是因为他们很好地保留了本民族的文化,跟他们没有断裂的电影文化,以及他们一直关注观众的需要有关系。

而我们的电影过去更多地关注宣传意义和教育意义,我们不太关注观众,再加上我们的发行体制是吃大锅饭的,所以五十年建立的电影传统被破坏了,你想短时间内去建立是很难的。你说日本电影被好莱坞占领了,是有这个现象。但比如岩波剧院他们一年只发行五部电影,这五部电影就一直放一直放,所以他们选片是非常慎重的。

汪:岩波剧院一年就放这五部电影吗?

彭:是啊!

汪:那么它怎么赚钱呢?

彭:观众多啊,观众就一直看啊!但这五部电影里一定要有三部是日本的电影。这个规矩是他们自己定的,国家不管。实际这其中还是有一个对自己文化的热爱。而且他们选择的外国片一定不选市面上流行的那些电影,他们一定要选那些特别有个性的那种电影。

电影《那人那山那狗》

汪:难道日本的观众就是要看这些特别有个性、特别有人文气息的电影,他们不需要通过电影来休闲和消遣吗?

彭:岩波剧院有他们固定的观众群。《那山那人那狗》在岩波剧院放了 22 个星期,而且每场 70% 的票都会卖掉。这样,“岩波”渐渐地就变成了一块牌子,如果你说你的片子在岩波上映,而且特别成功,那真是一件特别有面子的事情。

这次岩波剧院买了我的《假装没感觉》,在东京电影节期间试映,当时因为观众比较多,还临时卖了 102 张站票。所有的观众在放映的过程中没有中途退场。当时我和摄影师林良忠也在现场看,画质和音效都特别好。放映结束后,观众反响特别热烈,一直鼓掌。所以岩波他们跟我说,对我的电影在日本发行特别有信心,他们知道后面该怎么做了,他们说一定会成功的。我觉得他们做电影不光是做生意,他们真的是爱电影。他们对电影的那种着迷,真的是很感动人的。

汪:可是目前大多数的中国观众还是很迷恋那种诉诸光影和特效的好莱坞式的美国大片,对像《假装没感觉》这样描述普通人之间情感的电影,好像不是太感兴趣,而且我们看到的电影似乎也越来越缺乏对人的情感比较有深度的关怀,对此你怎么看?

彭:我们人文关怀的精神在文学作品上就没有培养起来,不光是电影的问题,我觉得是一个整体的问题。这跟我们的社会突然经历了改革时期之后,突然让钱这个东西走到一个极端,把钱的位置确定得太高了。我觉得物质这个东西,你到美国去看,好多知识分子真的对此很淡泊,你会学着活得很轻松。

汪:可能是他们没有生活的压力。

彭:倒也不是。他们是从那种物质生活状态过来的,他们的压力跟我们的压力是不一样的,他们对物质不会那么渴望,他们追求精神上的东西,所以他们 。其实我们的痛苦不太痛苦,很具象,得到了就会满足。我们很实际,最多是追求更高的物质所带来的痛苦。但美国那些知识分子不是这样的。所以有时我想,我们对金钱的渴望可能是因为我们过去太穷了。但印度呢?印度跟我们一样,也蛮穷的。但是这次我去印度,从电影节给我派的保镖和他的家人身上,我发现印度即便是穷人,你依然可以在他们身上看到文化,看到教养。人家的文化怎么那么好呢?我们现在有的有钱人走出来是站没站相,吃没吃相。

汪:我注意到你多次提到中产阶级和知识分子,能不能说你的电影主要是拍给知识阶层看的?

彭:那不能这么说,我的电影当然是拍给广大的观众看的。

汪:你觉得一部电影是否真的能做到老少咸宜?

彭:这我不知道。

汪:几乎所有人拍电影都是希望赚钱的,对此你怎么看?

彭:那是一定要赚钱的,不赚钱下次谁投你啊,是非赚钱不可的。

汪:好莱坞有一些商业片,除了很有娱乐性以外,还是有一些值得思考的内涵的,比如《黑客帝国》,你喜欢这样的商业片吗?

彭:我想我会去看,但我不会很有兴趣,我还是喜欢看那种人文性比较强的电影。这种电影因为它的技术很好,我就是看看而已,不会做其它太多的思考。

汪:你有喜欢的商业片吗?

彭:我喜欢的商业片还蛮多的,比如说像《洛城机密》,那个就拍得非常漂亮。我觉得它架构很好,真的是架构得非常聪明。

电影《洛城机密》海报

“美国这一段生活对于我而言,

学到最多的是电影技术。”

汪:你不拍电影的时候都做什么呢?

彭:就是看书,看很多书。

汪:你平时看那么多书,工作又那么忙,你怎么安排你的时间呢?

彭: 我工作不忙的。我拍电影的时候就很少看书,就是集中精力拍电影。我一般拍电影就是半年的时间,那剩下半年就可以看书了。

汪:那这样的生活挺幸福的。

彭:那就是穷啊!不能买车,不能买房子。

汪:你喜欢这样的生活吗?

彭:我觉得也不是刻意喜欢这样的生活,这是有很多原因的。我也没有能力去做挣钱的事。比如最简单挣钱,就是开公司、拍电视剧,这都是能挣钱的。但这是需要很大的精力的,我身体又不是很好,我人懒啊!我不是一个很强大的。其实我是一个对生活不太有安全感的一个人。所以你看我去美国这么多年,我只在最后三年去了一个最大的图书公司做市场调查,而且只是一个礼拜去两次的那种,把我的生活费挣出来了。我都不肯做全天工作。读大学的时候,我拿到了奖学金,我几次想好要进餐馆去打工,都没有勇气进去。

汪:为什么呢?

彭:我害怕呀,我害怕看人脸色,害怕被老板骂,害怕被炒鱿鱼,害怕不知道怎么跟人相处。可能跟我小时侯家庭成分不好有关系,所以我特别敏感。我觉得对于我来说,最容易的一件事就是坐在家里写东西、看书。看书让我想明白了很多事情,所以我会活得比较平静,对于功名、虚荣、金钱我都会非常非常淡漠。我永远记着一句话:“知识就是力量。”永远要看书。

汪:89 年的时候为什么想到要去美国?

彭:当时我不会做人,又分不到房子,成天跟妈妈吵架,在我的书里写到过。我想要拍的电影又因为种种的原因不能拍。我想我又没地方住,又没有电影拍,美国人又给我奖学金,我不就走了嘛!再有就是我是上海人嘛,那种崇洋媚外的情结比较严重吧。再有就是我父母他们受法国文学的影响很强烈,所以我对西方的文学和文化都比较向往,比较崇洋媚外。

汪:美国那一段生活对电影事业而言最大的收获是什么?

彭:美国这一段生活对于我的电影而言,我感觉学到最多的是电影技术,现在我对电影的技术特别懂。我的电影除了这次的这部《美丽上海》,预算都不是很大。我在很少的预算底下,我知道怎么来控制很多技术的问题。

我跟我的老搭档林良忠在技术方面的交流特别好。比如说,我们会知道用什么灯,用什么场面,怎么拍,机器怎么运动。最明显就是《上海纪事》,我们当时预算并不多,我们想办法把那种千军万马轰炸上海的战争场面拍出来,那些场景我们都处理得非常好。还有我们给日本人拍过的那个纪录片《满山红柿》,在冲印上提出的要求,日本人都很服的。日本人说,导演你有这么好的技术。

电影《满山红柿》

美国的电影学院是这样的,分东部和西部。西部是为好莱坞服务的,培养模式有点像我们的北京电影学院,导演系、录音系、摄影系,各管各的。东部就是我们纽约大学,是为独立制片服务的。所以我们所有的课都要上,学完以后你自己决定你要做什么。

所以林良忠决定他要做摄影,他比我高五届,他是最后毕业的那一年,系主任让我们两人到华盛顿去拍一个纪录片,我们就这样认识了,我当导演,他当摄影。我还帮他当摄影助理,他也要帮我录音。虽然这是帮学校做的项目,学校也不会给我们太多经费,所以我们两个人自己要背很多东西去拍。然后又找了一个助理,一共三个人,所有的事情都要自己做。在现场,他在录音方面的建议会细到建议我们用什么样的话筒,我也会建议说用什么镜头等等。我们在现场不会去谈那些剧本的东西,谈的都是技术问题。

所以美国的学习对我在电影上最大的突破就是技术。而且学校再三强调一点,我们不教你理论,我们不分析电影,分析电影也只是分析电影语言和技术方面的问题。因为电影的想法(idea)是你自己的,你要怎么拍就怎么拍,我们不能教给你们想法,要不然教出来的人拍出来的电影都是一样的。我们教给你技术,你只有掌握了技术,才能知道如何通过你的技术来表达。

现在我看到一个剧本,排除演员不算,我一下就能知道这个电影我多少钱能做出来。在美国的时候,我的老师跟我们讲,你们看电影的时候,看完你先告诉我它的投资是多少。比如,如果你看出来的投资是 200 万,你问片子的导演,他说 100 万拍的,那这个导演就是好导演。如果你看这个电影觉得真棒,导演说是 250 万,老师说你记住,你做制片人不要雇这个导演。老师还告诉我们说,如果有人做了 150 万的预算,结果 130 万拍完了,他说这个导演你也不要雇他,因为他这个导演没有底,他总是往大里做。他说 150 万的预算,148 万或者 152 万拍完的,但质量又是 200 万的,那就是好导演。而且他强调说,最后出来的片子一定要超值。所以我们永远告诉投资方,不管你投资多少,我们做了预算以后再定。

当时我们的制片课特别有意思。在写作课上,五个人一组,每个人写一个故事梗概。我们这组选出一个,然后把这个故事梗概弄成一个剧本。不过我写的故事梗概从来没被选中过。

汪:为什么?

彭:因为我写的都是怪里怪气的,写梦什么的。我想我既然到了美国,我才不要按传统写,我当然要照怪的写,照我自己的胡思乱想写。一般被选中的就是比较通俗的,而且有些轻喜剧色彩的。我对是否选我的东西根本不在乎。

然后这五个人分工,就是那种模拟实验。我有一次被分派到当剧务,比如要给美国十几个冲印厂打电话,说我有一个学生项目,我拍的这个电影在你那里冲印,你能不能把价格给我打到最低。电话费都是自己出的,然后做出这样一份报告。其他的同学还有的被分派到去拉赞助,我的一个同学还真的拉来了 5000 美金的赞助。

汪:这样的分工是自己选的吗?

彭:不是,是大家开会,老师定的。所以这就是培养你,逼迫你去做一些可能自己并不擅长的工作。但培养了我们,我们对技术就很了解。

汪:你给我的感觉是挺感性的一个人,那么学习电影技术会让你感觉枯燥吗?

彭:因为技术是在不断地更新的,而且你掌握技术的最终目的是你可以表达你想表达的。所以,包括写小说,架构什么的那种很技术的东西,我都会很感兴趣。我觉得实际上技术是内容的一部分,你有一个内容的时候,你不知道怎么表达,你可以先从技术的角度开始想。技术本身就展示了一部分内容,只有通过技术才能把内容深刻地表达出来,而不是单纯地表达内容,那会比较平面。所以,技术会把内容立体化。

汪:在美国学习的过程中,有没有觉得特别困难的时候?

彭:很困难的。因为这种东西用中文讲,你都会听得头昏脑涨的,听英文不是更混乱吗?

汪:会不会有时觉得跟不上?

彭:会啊!所以每天上课都会觉得特别失败。但总是要坚持下来啊!

汪:那段生活对你的人生有什么启发吗?

彭:不知道啊,只好走一步看一步,起码要到死的时候才能看到那份启发。

“经过小川绅介的教导以后,

我可以把握住那些好的东西。”

汪:当时小川绅介为什么会选中你继续他的遗作《满山红柿》?

彭:因为我当年拍的《女人的故事》。当时那部电影送去夏威夷电影节参赛,他是评委。他看过那部电影以后觉得好得不得了。其实我那时一点都不自信,我不觉得这个电影特别好。那时我觉得《野山》拍得特别好,我觉得自己拍得粗粗邋邋的,真的不好。

彭小莲电影作品《女人的故事》

小川问我,你说的是你的真实想法吗?我说是,我也只敢跟你说,我在别人面前也不愿意说人家比我有多好,但我自己知道。他说,不对,你要知道你真的特别好。然后他就坐下来,一场一场戏帮我分析,好在哪里,不好在哪里。实际上我特别感谢他的是,我当时很多好的东西可能是下意识的,可能我自己不知道的话,下一次就扔掉了。就是经过他的教导以后,我就可以把握住(那些好的东西)。

汪:当时拍这个纪录片是怎样的情形?

彭:当时我和林良忠在日本拍这个片子,之前日方再三跟我说这个纪录片是小川的纪录片,但今天你接手就是你的纪录片,你要拍成什么样就什么样。我就很紧张,不知道该怎么拍。林良忠说没有这回事,这个纪录片是你完成小川的纪录片,绝对不能拍成你的样子,不然,拍得再好也要被人骂死。我说对对对。

然后,我们两人就到日本的图书馆里反反复复在那种小的录像带上面看小川过去拍的电影,一起商量,找他的电影语言,找他的那种感觉,和他设定的那种电影氛围等很多东西,然后才开始拍。那个片子一共是 90 分钟,我们在其中拍了 20 分钟,人家都看不出哪些是我们拍的,哪些是小川拍的。

汪:这一段经历对你后来拍自己的电影有什么样的启发?

彭:后来我拍《假装没感觉》的时候,正好剪完小川的这个片子回来。所以我们拍《假装没感觉》的时候,我们就敢(像小川那样)把镜头定在那里不动。而且当时我们拍的时候因为空间很小,描写生活的东西很难让观众集中精力在那上面,怎么办呢?林良忠说照片大多都是横的,银幕也是横的,但真的能一下吸引到你的照片一定是竖的,好像你会一下子被吸引进去。他说那我们也想个办法让银幕竖起来。怎么竖,一点也没把握。因为房间小,我们也学小川,不拍广角。越是房间小,越是不用通常的处理方式——用广角镜头。因为广角镜头一用,房间小的感觉就没有了,人跟人的那种压迫感就没了。但如果用长焦镜头,摄影机没地方摆,就变成只有特写,又没有人物关系了。

后来林良忠就把镜头打到镜子里,在镜子里拍,那么里面就有一个纵深关系,虽然用了比较长的镜头,但透视是不变的。镜子有个框,看上去画面就是竖起来的,我们看这样很好看,就这样拍下去了。然后,摄影机又没地方摆了,我们又通过门框,镜头感觉又竖起来了。林良忠拍到最后很紧张了,想这样的电影还有人看吗?然后我们大家决定拍到底,就挺着那样。我们这部片子只有 236 个镜头,都是并镜头。整个画面都是通过框框拍,所以整个画面实际上是竖起来的。所以,影片虽然是很生活,很琐碎的,但你会很集中在这两个人的表演上。后来试映的时候,大家都觉得特别好,全都鼓掌,我才放心了。

《假装没感觉》

“纪录片要求这个导演心理素质更强大。”

汪:拍故事片和纪录片,你更喜欢拍哪一种?

彭:对我来讲,我更喜欢拍故事片。因为我觉得纪录片要求这个导演心理素质更强大,他碰到的困难会一点没有预料到。而且纪录片钱的问题特别难解决,这样导演的心理压力就会特别特别大。而且拍纪录片的班子人员很少,需要特别特别团结。拍纪录片的人有更深厚的人文关怀的精神,他们不太功利,很吃得起苦,他们付出的更多,而他们渴望回报很少。所以,他的心理素质必须特别好,整个班子里的人也必须特别好,因为实际上大家都在那里不停地赔钱。

故事片有基本的预算在那里,出去可以坐小车、出租车这样。但是拍自己想拍的纪录片是没有这个条件的,都要自己背一大堆东西。而且纪录片的导演还不能急,你要做很多调查,看很多很多素材,心要很静得下来。而且每天拍完回来特别没有成就感,总觉得什么什么没拍到,或者没录到声音等等,特别没有成就感。

汪:听说你曾经想拍一个反映农村皮影戏题材的纪录片?

彭:那时想拍是因为我给小川拍的那个纪录片在法国蓬皮杜中心放映的时候,很多人去看,反映特别好。法国电视四台的人找我说,你不要拍故事片了,你纪录片拍得这么棒,他们希望我能再为他们拍一个纪录片。当时我正好看到了一个报道,讲一个农村妇女怎么做皮影。因为皮影戏有个习惯是传男不传女,所以她要做皮影就就碰到了很多很多的困难。她做这个皮影倾家荡产,老公也跟她离婚,但她还是很着迷这个东西。我看了以后特别感动。我就很想拍。后来人家让我拍《美丽上海》,我当然一下就去拍故事片了。后来法国人看我不拍了,就没有联系我,不给我钱了,我也就没拍成。

《美丽上海》

“我喜欢在电影里表现人的复杂。”

汪:你觉得女导演拍电影,具体到工作中一些琐碎的事情上,最难的是什么?

彭:我觉得女导演最难的是体力。所以我说我很懒啊,就是因为体力跟不上。

汪:是不是要在片场特别凶一些,才能掌控这么多人,把他们凝聚到一起?

彭:这倒也不一定,还是看你自己的业务能力。你到现场业务很清楚,给他们布置得很清楚,只要班子搭好了,问题不大。我拍了那么多戏,我自己有我自己的班子。虽然我脾气很坏,但大家都很原谅我。我觉得我脾气坏还是因为我没本事,有本事的话我就不要那样乱骂了。

汪:有没有哪个女导演你特别喜欢?

彭:我觉得无所谓男导演女导演,具体还是要看片子。如果真要说最喜欢的导演,我自己肯定喜欢小川,因为我跟他太熟了,而且看他的片子觉得太好了,看他看得很深入了。我看得到他片子里的很多很多东西。

汪:他具体好在哪里呢?

彭:他的好在于他的人文精神太深了,而他深厚的人文精神不是他的文学化,而是他的电影化。所以,那种东西是最永恒的。他 70 年拍的关于日本政府要造成田机场,而老百姓不肯搬迁跟政府斗争的东西,你今天看还是两个字:真棒!

汪:你最常涉及的题材是女人、女孩的故事,那么你最喜欢的女性电影是哪些?

彭:没有,我不是只拍女性电影啊!《美丽上海》也不光是女人,还有男人啊!

汪:那你喜欢的女性电影呢?

彭:其实电影无所谓什么女性电影,就像你问我喜欢什么导演,这真的要看具体的电影。

汪:那你对我们通常所说的这些女性电影,比如《钢琴课》,有什么看法?喜欢吗?

彭:哦,就是澳大利亚那个女导演的电影,还不错,蛮好看的,就这样。很美丽的电影,拍得也很聪明,细节也用得很好。她在英国学的电影,我在美国读书的时候,我们学校把她的学生作业拿到我们那里去放。

汪:看她的学生作业感觉如何?

彭:跟我们那个时候的学生作业差不多,话筒也老进画面,我们就在下面“哈哈”乱笑,搞得大家都很有信心,好像明天大家都能做大导演一样。我倒是很喜欢她的第一部电影《甜心》(Sweetie),看得人好压抑,但拍得好深啊!当时给我的印象很深!

《甜心》(Sweetie)

汪:你特别喜欢在电影里表现女性的哪些特点呢?

彭:倒没什么特别喜欢表现的,我就是喜欢表现人的复杂。

汪:看你的电影有一个特别有意思的现象,就是你的电影里的女主角都不是很漂亮,那么你挑选演员的标准是什么?

彭:就是要那种生动的,看了能记住的。

汪:比如《可可的魔伞》里的那个小女孩?

彭:对啊,你说多生动啊,单眼皮、厚嘴唇,你看了就会记住了,而且她演得也特别生动。《假装没感觉》里的那个女孩子也演得特别好,南特电影节最佳女主角。这次在日本放这个片子,好多人都好喜欢她,几乎迷上她了。我当时为了挑她去了二十几个学校,我就是趴在学校的窗户上一直看看看。我觉得她就是普通、生动,而且你看了一定记得住。我看人很简单的,单眼皮、厚嘴唇,这就是我的标准,从我的第一部电影《我和我的同学们》开始就是这样的。

汪:那你眼里谁能算是漂亮的女人?

彭:我觉得顾美华(《美丽上海》里扮演二姐)是很漂亮的。我喜欢看女人的那种风情万种。她就是这样的。我不要看那种很骚啊,很俗气,很艳丽的,这些我都不要看。我喜欢看那种纯净的但是风情万种的女人。三十年代、四十年代这种女演员很多的。你比如像王人美,她并不好看,但也有这种感觉。你看我在印度电影节的那个保镖的女儿,你看她吃有吃相,坐有坐相,还有手,那种气质,这都是看细节的。

汪:在拍《假装没感觉》的时候有没有遗憾,是否会在《美丽上海》中得到改善?

彭:不会的,因为你拍片的时候都是片商投资的,你每次拍片都会调整,你那一次的遗憾一定不会在下一次解决。

汪:那这两部电影里分别有哪些遗憾吗?

彭:电影总有遗憾,但是没什么要讲的。有各种各样的原因,也不是我一个人的努力就能做到的。所以说到遗憾,如果是我自己的错误我会很愤怒,但很多事情我尽了力却没法做到的,我就认可了。

汪:接下来想拍什么片子?

彭:不知道,还要找钱、找本子。虽然我手上也有本子,但是也要看情况。我其实下面很想拍《甜姐儿》,就是黄宗英和赵丹的爱情故事,讲老上海的电影人,但其实是给年轻人看的爱情故事。我很早就写好剧本了,还给了中影集团,但他们说本子是好本子,但他们只能部分投资,其它的投资还要我去找。我到哪里去找投资啊,所以再说吧!

电影《我和我的同学们》

汪:插队九年的时间,好象在你的创作——电影和书中,似乎都很少看到那时的事,是否很排斥那时的生活,为什么?

彭:因为不快乐。我当年去插队的时候就特别咬牙切齿,心里特别抵触。那时的状态特别不好,不热爱生活,当时我周围一定有非常美好的东西,很多生活的细节,但在那样的状态下,我都看不见。所以,我觉得那九年真把我给耽误了,很多生活中该观察的人和事都没看见。那时就是整天劳动啊,种地啊,混啊,吹牛啊。聊天吹牛也没有很好地去观察人。整个状态就是很抵触,心里想,他妈的,这辈子有机会离开这里再也不回去了。其实一直也想回到当初插队的地方看看,也没有再回去。

当时就在那里瞎混,混一天算一天,虽然不相信自己会在那里一辈子,同时也不相信自己会离开那儿。我的成分那么不好,不会有任何机会给我的。后来,其他人回上海了,进工矿了,或者到大队教书了,我也一点不妒忌,因为我觉得我就是这个命。后来,就剩我一个人,就开始看书,看我从家里带去的书,全是十八十九世纪的古典文学,那时看得也很感动。所以,那时就是看书,跟当地的农民其实蛮隔离的。所以现在想想是蛮浪费的。

汪:78 年高考的时候为什么会想到考电影学院?

彭:考电影学院不用考数理化,只考政治和作文,文艺理论和电影常识,也不用考历史和其它科目。你想我又没有上过学,我怎么去考那些科目呢?

汪:在电影学院那四年的学习对你的电影创作有什么影响呢?

彭:那四年就是稀里糊涂地过了。印象深刻的就是那之前一直在农村,很压抑,突然到北京,那种广场文化的氛围,跟上海特别不一样。上海都是很私秘的文化,关起门来不管别人的。当时就觉得每天都很兴奋,疯疯颠颠的。我在农村也很野的,特别喜欢这样的氛围。然后就画(假的)电影票,看电影啊。插队九年没有看过电影,突然看那么多外国电影,很兴奋的。我还常常到我爸爸的朋友陆定一家里的图书馆去借书看,那时看了很多当时所谓的“黄皮书”,就是作家出版社和人民文学出版社的那种黄色封面的书。那时就是又看电影又看书,开心得不得了,四年就这样糊里糊涂地过去了。

汪:当时对班里哪个同学的印象特别深?

彭:我一般不太注意别人的,我也不大跟人联系的。

汪:第五代的导演里谁的片子你比较喜欢?

彭:其实林良忠特别喜欢张艺谋的《摇啊摇,摇到外婆桥》,他还特别问上影厂要了碟片。他说在《摇》前拍的旧上海的电影,那种醉生梦死、金碧辉煌的感觉都没有拍出来,但是《摇》拍出来了。而且他说过去一拍上海,就是在车墩抓几个群众演员就拍,都是一些非职业的农民,穿的旗袍感觉都不对的。他说我一看张艺谋找来的群众演员就是精心挑过的,那种感觉和氛围就对了。我们拍《上海纪事》的时候就又看了这部《摇啊摇,摇到外婆桥》。所以我们拍《上海纪事》的时候,对张艺谋的这部片子里对上海的氛围处理得比较准确的地方我们也特别注意,我们也很慎重地挑选群众演员。后来好多人说我在《上海纪事》 中拍的上海最道地。

汪:那你自己最喜欢第五代导演里谁的片子呢?

彭:这真的要看具体的片子,对所谓第几代我根本不在意的,我只看具体的片子。其实要说电影,我挺喜欢《小武》的。我喜欢它,因为它的人文性,他对人的理解、对人的把握,然后用这种毛边的形式展现出来,而且对大时代、大氛围底下的小人物的命运把握得好准确。实际上它很粗糙,毛病很多,但他把握得确实很棒,那些细节,好像很随意,但控制得很到位。

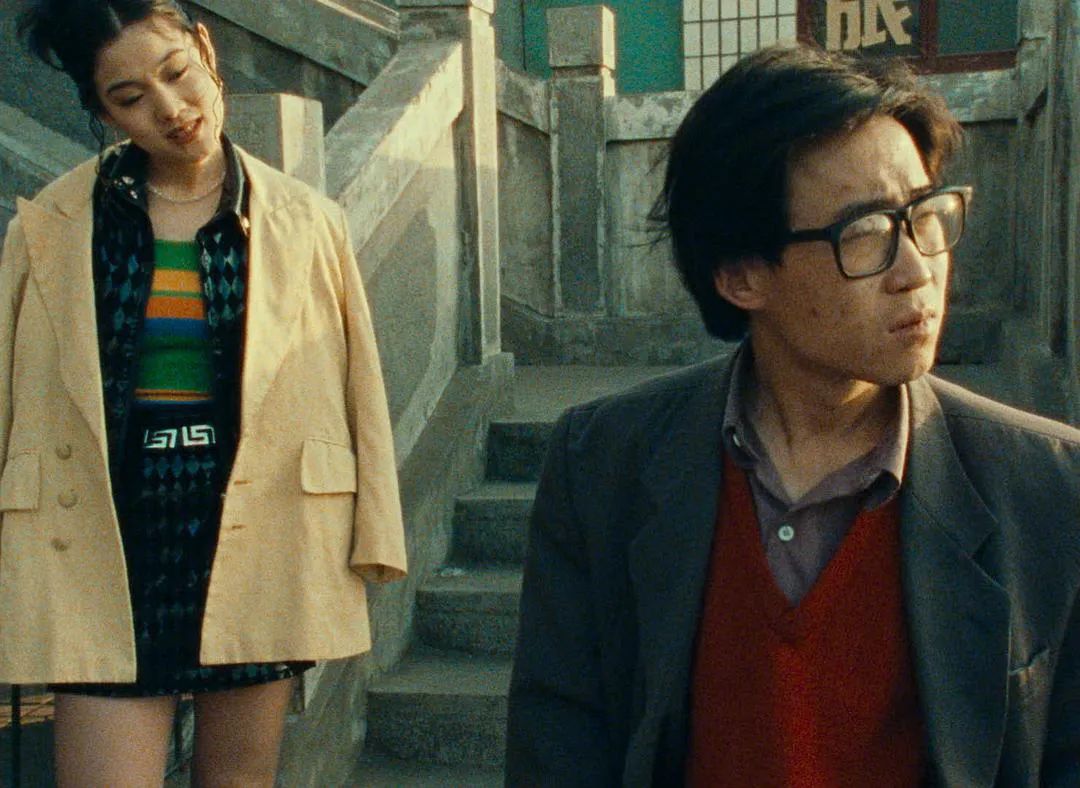

贾樟柯电影作品《小武》

汪:在中国电影出现了“第五代”那种特别厚重的历史题材的作品,并且引起轰动以后,你认为中国电影要想在艺术,或者在国际上再次辉煌,应该具备的最主要的特质是什么?

彭:你问我中国电影这么大的问题,我怎么知道啊?

汪:为什么感兴趣拍一些儿童电影,比如《我和我的同学们》和《可可的魔伞》?

彭:当时《可可的魔伞》是三维动画和真人合成的,高科技和新的东西我都愿意尝试。当时他们找我拍这个片子,我觉得我是职业导演,我一般不会拒绝人家,而且有挑战性的东西我都愿意接。

汪:你和同是第五代的田壮壮、张建亚还有吴子牛,处女作都选择了儿童电影,是为什么呢?有什么必然性在里面?

彭:因为儿童片大家都不重视,不愿意拍。那可能我们是第一次拍片,就都拍儿童片了。

汪:上海这个城市最吸引你的地方是什么?

彭:当时在北京读书的时候,人家都说我不像上海人,我觉得好像人家在赞美我,给我发勋章似的。可是现在再说我不像上海人,不是骂我吗?我觉得上海人有很多很务实的东西,而且上海人做事很可靠。上海人你托他办件事,他说:“哎呀,你让我想想啊!”但后面他就来找你,这个事情该怎样怎样办。他不是先答应,他是先考虑考虑。而且上海人不抱团的,独立大队的。上海我觉得像个城市,生活方便。

汪:你觉得最能代表上海味道的电影有哪些?

彭:我觉得我的电影上海味道蛮浓的,包括《上海纪事》、《假装没感觉》。《美丽上海》味道就更浓了。《我和我的同学们》也是很有上海味道的。我觉得我拍的上海的电影里,那种都市的氛围以及时代的感觉一直是很准的。

彭小莲电影作品《美丽上海》

对彭小莲的这次采访经历,具有很大的颠覆性。我有点不能控制地沉迷在她滔滔不绝的讲述中,沉迷在她的那种扑面而来的气息中。她的叙述始终是一种非常昂扬,不假思索的状态,然而她的思维又始终保持着一种理性的严密。

她身上矛盾地集结着湖南人的热烈和上海人的距离感,男人的风风火火、肆无忌惮的外在和女人婉约细致的内里。她是一个太强大的访问对象,她无需提问便可以突显自己的一切,在她看似脱口而出却处处透着真知灼见的言语中,有些人为设置的问题早已不言自明。

她为我们提供了大量的剧照和工作照供我们挑选,她毫不犹豫地拒绝了我们想要的那张把她拍得特别美丽的照片,她说:“我又不是明星。”她指给我们看她最喜欢的一张工作照,她站在内蒙外景地呼啸的冷风里指点着。她告诉我们,她特别喜欢这张照片,因为里面有她工作的状态。

原标题:《彭小莲:我喜欢在电影里表现人的复杂》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司