- +1

从天主教神学家到全球伦理和宗教对话:纪念孔汉思

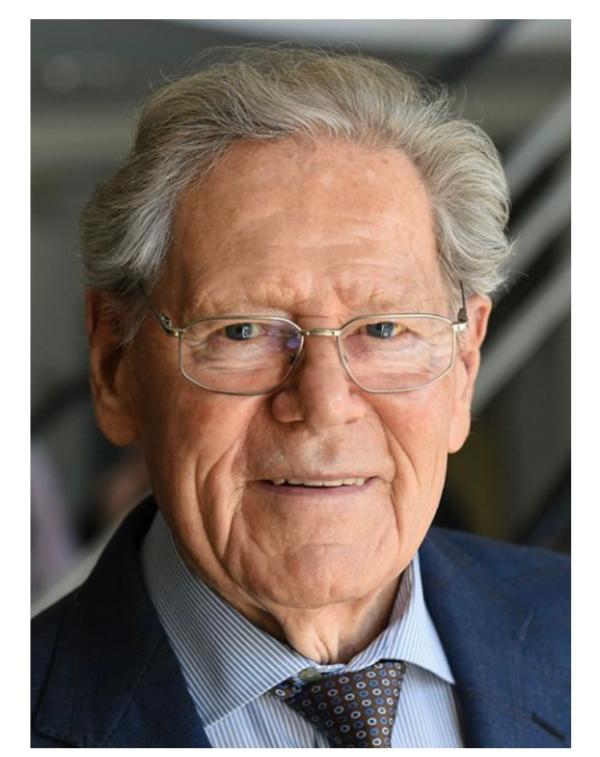

今日(2021年4月7日)一早,便看到了孔汉思(Hans Küng,1928年3月19日-2021年4月6日)昨日以93岁高龄身故的消息。据悉,他是在位于图宾根的家中在睡梦里安详往生的。孔汉思辞世之际,西方的主要媒体如《纽约时报》等立刻报道了消息,并介绍了其生平事迹,可见其生前的公共影响力之大。西方不同媒体的报道在详略和侧重方面容或有别,但大都准确无误。而在中文世界,孔汉思的“知名度”所造成的结果,有时却不免由于非专业的过度渲染甚至捕风捉影,使得其公众形象与其自身内涵乃至自我认同之间产生了很大的误差。例如,大概是因为他对中国文化的确表现出高度的关注和好感,曾经应邀参加过国内某高校举办的所谓“世界汉学大会”,竟也被冠以“汉学家”之名,包括维基百科的中文版,甚至有“汉学布道者”这样的称呼,就难免让识者哑然了。

我从上个世纪80年代末90年代初阅读孔汉思与秦家懿(Julia Ching, 1934-2001)合著的《基督教与中国宗教》(Christianity and Chinese Religions, 1988)大受启发,到在北京大学高等人文研究院任职期间,于2012年北大世界伦理中心成立之际近距离观察其人,乃至于因比较宗教学很早成为我个人的研究领域之一,一直将孔汉思的论著作为自己必读的参考文献。如今当其驾鹤西归之时,自然不能无感。不过,我的观察和理解虽然不至于像给他送上“汉学家”的冠冕那样,也只能是个人所见的“岭”与“峰”吧。

孔汉思在中文世界的主要影响,毫无疑问与其“全球伦理”(global ethics)的思想和实践有关。事实上,他从一名天主教内部的自由派神学家甚至“异议人士”(dissident),到成为一名全球性的公共知识人(public intellectual),非但经常与世界各大宗教传统的领袖人物对话交流,甚至与多国政要和国际组织领导人如前联合国秘书长安南(Kofi Annan)、英国前首相布莱尔(Tony Blair)、德国前总理施密特(Helmut Schmidt)以至前苏共总书记戈尔巴乔夫(Mikhail Gorbachev)等人同框出镜,的确很大程度上缘于其20世纪90年代以来倾力投入和推动的全球伦理和宗教对话事业。孔汉思那句至少在学界如今几乎无人不晓的名言:“没有宗教之间的和平就没有国家之间的和平”(No Peace Among Nations until Peace Among the Religions),正是他1991年3月在加州大学圣迭戈分校所做的一场演讲的标题。而这句话,可以说是对他不遗余力地提倡和推动的全球伦理和宗教对话事业的宗旨与追求的经典概括。事实上,所谓“全球伦理”(孔汉思在德语中所用的是“Weltethos”一词)的目的,就是要寻求世界各大宗教传统的共识,并由此建立一个每个人都可以接受的行为准则的最低限度的公约数。而这一点,显然需要通过世界各大宗教传统之间的广泛而深入的对话才能实现。

1993年,孔汉思应世界宗教大会(Parliament of the World’s Religions)之邀起草的《朝向一种全球伦理:一份倡议宣言》(Towards a Global Ethics: An Initial Declaration),最终经由200多位来自世界上40多个信仰传统和精神性群体(spiritual communities)的宗教领袖的联署,成为世界宗教大会的正式文件。1995年,孔汉思也创建了全球伦理基金会(Foundation for a Global Ethics/Stiftung Weltethos),并成为该机构的创会和终身会长。由于孔汉思在全球伦理和宗教对话方面的贡献与影响力,在后来联合国推动的“文明对话”中,孔汉思被认定为全球19位“杰出人士”之一。而除了他起草《朝向一种全球伦理:一份倡议宣言》之外,孔汉思对于全球伦理和宗教对话的贡献,还集中体现在他1997年出版的《为了全球政治与经济的全球伦理》(A Global Ethics for Global Politics and Economics)一书之中。

全球伦理和宗教对话迅速在中文世界产生了强烈的回响。作为儒家传统代表人物参与全球伦理和宗教对话的刘述先(1934-2016)和杜维明(1940-)两位先生,都曾在不同程度上受到孔汉思的影响并和其有过深入的交流与合作。在2001年台湾立绪文化事业有限公司出版的《全球伦理与宗教对话》一书中,刘述先先生便详细介绍了自己参与其中的所思所得。除了孔汉思之外,他还介绍了可以称为孔汉思同道的美国天普大学教授斯威德勒(Leonard Swidler,1929-)。而2012年北京大学成立的世界伦理中心,更可以说是全球伦理和宗教对话事业在中国学界的开花和结果之一。事实上,迄今为止,中文世界对于孔汉思的关注和研究,也大都集中在这一方面。

不过,孔汉思20世纪80年代以来广为世人所知的方面,尽管确实是全球伦理和宗教对话,这也是他在中文世界展现为如此形象的根本原因,但是,孔汉思在根本上仍然是一位专业的罗马天主教神学家(Roman Catholic Theologian)。他之所以有后来的那种“入世转向”,正如他自己在其2003年出版的《我为自由的奋斗:回忆录》(My Struggle for Freedom: Memoirs)以及2008年出版的《有争议的真理:回忆录之二》(Disputed Truth: Memoirs II )两书中承认的,与其20世纪70年代在天主教界的特殊经历有关。这一方面,或者说作为专业天主教神学家的孔汉思,中文世界的一般读者也许相对了解的就不那么多了。

孔汉思虽然出生于瑞士,但最初的高等教育却是在意大利的宗座格列高利大学(Pontifical Gregorian University/Pontificia Università Gregoriana)。他11岁便立志成为一名神父。并且,1954年他就接受了教廷的正式委任,成为一名神父。后来,他又在伦敦、阿姆斯特丹、柏林、马德里和巴黎继续从事研究生阶段的学习,并于1957年在巴黎天主教大学(Institut Catholique de Paris)以研究卡尔·巴特(Karl Barth,1886-1968)的论文获得博士学位。1959年孔汉思成为明斯特大学的助理教授,次年即被任命为德国图宾根大学神学院的正教授,直到其1996年正式退休。在其职业生涯之初,或者说在20世纪60年代,孔汉思事实上是作为一名专业的天主教神学家崭露头角的。例如,就在他被委任为图宾根大学神学院教授的同年,他出版的首部著作The Council and Reunion 即成为好几个国家榜上有名的畅销书。1962年,他又接受了教宗若望二十三世(Pope John XXIII,1881-1963)的任命,成为第二届梵蒂冈大公会议(Second Vatican Council)的专业神学顾问(Peritus),直至1965年结束。在教廷委任的若干梵二会议的神学顾问之中,孔汉思当时是最为年轻的一位。有趣的是,后来(2005年)被选为教宗本笃十六世(Pope Benedict XVI)的若瑟·拉青格(Joseph Ratzinger,1927-),当时和孔汉思一道被委任为梵二会议的神学顾问。只不过作为顾问的若瑟·拉青格服务的是德国科隆地区的枢机主教Josef Frings,作为顾问的孔汉思服务的对象则是梵二会议而非个人。并且,也正是在孔汉思的极力举荐下,若瑟·拉青格于1966年被图宾根大学任命为信理神学(dogmatic theology)的教授。遗憾的是,后来二人因理念不合,一度交恶。孔汉思甚至当面称若瑟·拉青格为罗马教廷的“克格勃”。直到若瑟·拉青格成为教宗,两人在教宗夏宫的一次长达四个小时的共进晚餐之后,才同意彼此不再争执。若瑟·拉青格称赞孔汉思复活了信仰与自然科学之间的对话,而孔汉思则称赞了对方向其他宗教开放的做法。不过,在2013年若瑟·拉青格退位之后,孔汉思又表达了他的不满,认为教宗过于保守,无法跟上“现代性”的步伐,教廷需要更加进步的领袖。

也许孔汉思命中注定与教宗有不解之缘。事实上,作为一颗冉冉升起的天主教神学家之星,他的命运发生转折,也正是与他对教宗的批判直接相关。1971年,孔汉思出版了《永远正确?一个质询》(Infallible? An Inquiry),对于自1870年第一次梵蒂冈大公会议以来被天主教官方奉为金科玉律的“教宗永无谬误说”(papal infallibility)提出了质疑,从而直接挑战了教宗的权威。而在此之前三年,孔汉思在其《教会》(The Church)一书中已经对“教宗永无谬误说”提出质疑。当时教廷已经要求孔汉思到罗马进行答辩,却遭到了他的拒绝。这种紧张关系在1979年达到了顶点,孔汉思终于被教廷剥夺了在天主教系统的神学院内任教的资格,尽管没有取消其神父的身份。好在拜德国政教分离的制度所赐,虽然他无法继续在天主教系统的神学院任教,但仍可在作为世俗大学的神学院内保留其固定的教职,向非天主教的人员讲授天主教神学的课程。这一事件对孔汉思的影响在当时来说是巨大的,他在《有争议的真理:回忆录之二》中花费了长达80页的篇幅交代此事的前因后果。不过,正是这一事件,使得作为天主教神学家的孔汉思将其言说的主要对象更多地从信众转向了社会大众,从而开辟了他后来以全球伦理和宗教对话闻名天下的人生道路。

当然,孔汉思对于罗马教廷所代表的正统天主教的批评和挑战远远不止于“教宗永无谬误说”,而是广泛涉及礼拜、节育、堕胎、单身、同性恋等各种问题。在几乎所有这些问题上,孔汉思都表现出自由开放的态度。而他对于教廷的批评,有时也的确严厉到了令人难以接受的程度。例如,在1968年《纽约时报》的一次采访中,孔汉思就直言他在天主教和极权主义的系统中看到了二者的异曲同工之处。他反问记者说:“难道他们不都是绝对主义、中心主义?一句话,不都是自由的敌人吗?”正是因为他对教廷批评的广泛和严厉,孔汉思甚至被一些人认为是马丁·路德以来天主教会最大的挑战者。与之相应,在自由派和保守派之间,对于孔汉思的评价也产生了两极化的现象。例如,在孔汉思1963年访美期间,既有好几所大学欢欣鼓舞的听众的热情,也有美国天主教大学(Catholic University of America)禁止其出现在校园的冷遇。

虽然从正统天主教神学的立场和观点来看,孔汉思的思想过于离经叛道,他的思想也的确不能代表天主教的正统和主流。但是,孔汉思自始至终都是一位基督教神学家(Christian theologian),就其平生出版的约50部著作来看,绝大部分仍然是在阐发他所理解的基督教思想。20世纪60年代的《教会的结构》(Structures of the Church, 1962)、《正当性:卡尔巴特的学说以及天主教的反思》(Justification: The Doctrine of Karl Barth and a Catholic Reflection, 1964)、《活生生的教会:梵二会议的反思》(The Living Church: Reflections on the Second Vatican Council, 1963。该书同年也曾以Council In Action: Theological Reflections on the Second Vatican Council为题在纽约出版)等且不论,即便20世纪90年代以来的主要作品,如《伟大的基督教思想家》(Great Christian Thinkers, 1994)、《基督教:要义与历史》(Christianity: Its Essence and History, 1995)、《天主教会简史》(The Catholic Church: A Short History, 2001)等,莫不如此。这一特点,在2006年出版的《我为什么仍然是一名基督徒》(Why I am Still a Christian)一书中得到了足够的证实。而在花了七年时间完成、厚达720页的《论作为一名基督徒》(On Being a Christian, 1974)这部最能反映其一生系统思想从而被译为十几种语言的著作中,同样如此。值得顺便一提的是,仅仅在德国,孔汉思这本代表作的精装本一次销量就迅速超过了20万册,足见其影响力。也正是在这个意义上,我们可以说,尽管孔汉思对于世界上其他的宗教传统保持了最大程度的开放和吸纳,例如,他曾经公开说佛教比天主教更富建设性,充分参与了和伊斯兰教、印度教和佛教的对话交流,参见其1986年出版的《基督教与世界宗教:与伊斯兰教、印度教和佛教的对话途径》(Christianity and the World Religions: Paths of Dialogue with Islam, Hinduism, and Buddhism),甚至在2007年还出版了专论伊斯兰教的专著《伊斯兰教:过去、现在与未来》(Islam: Past, Present and Future)。至于他和秦家懿合著的《基督教与中国宗教》,也同样是这一开放心态的反映和结果。然而,无论在思想上还是精神上,孔汉思的主要资源和凭藉,都无疑仍然是基督教的传统。

因此,本文标题所谓的“从天主教徒到全球伦理和宗教对话”,并不意味着一种前后转换之后后者对于前者的放弃。恰恰相反,正是通过后者,前者在深度和广度两个方面都得到了发展。或者说,正是通过与世界上其他宗教与伦理传统的广泛和深入互动,作为一名天主教徒的孔汉思,无论在思想还是实践上,自身才得到了进一步的丰富与拓展。当然,之所以能够如此,正如孔汉思自己所说的,来自于其“无尽的思想好奇”(infinite intellectual curiosity),这当然是一名知识人的本色和天性。

孔汉思追求真理、崇尚自由的个性,或许注定了他和正统天主教分道扬镳是一种必然。他虽然至死保持着神父的身份,但他喜欢别人称他为“教授”“博士”而不是“神父”;喜欢穿西装而不是神父的制服;甚至喜欢开着运动型的跑车兜风。凡此种种,说明了他能够充分肯定现世看似凡俗的生活。当然,这并不意味着他的生活只是平面的。正如前面所说,他终生的基督教思想和信仰又始终让他的日常人生充满着高度的灵性。因此,如果说孔汉思对于现世的肯定是一种人文主义(humanism)的取向,那么,这种人文主义又不是缺乏超越性的纯粹凡俗的人文主义(secular humanism),而是表现为一种“即凡俗而神圣”(secular as sacred)的宗教性或精神性的人文主义(religious/spiritual humanism)。孔汉思之所以能够非常欣赏儒家学说,也正是由于儒学的特质正是这样一种宗教性或者说精神性的人文主义。

总之,在我看来,界定孔汉思其人的主导性的文化要素,仍然是天主教神学而非其它,尽管他对世界上其他的宗教与精神性传统体现了最大程度的开放、包容与吸收。就此而言,孔汉思能够给予我们的启示,至少在我看来有两个方面:首先,一个人在价值、信仰以及精神性的方面,不应当固步自封、坐井观天,而是要对世界上各种文明中这一最为内核的部分保持开放、尽量汲取。如此才能使自己的价值、信仰以及精神性经受挑战、磨练,从而超越偶然的时空限制,不断趋于广大精微。同时,作为一种深思熟虑之后的自觉选择,一个人在价值、信仰和精神性方面无论怎样开放甚至多元,终究也要有自己立足的根本和终极的归宿,如此才不致像朱子所说的“如游骑之入大军而无所归”。

2013年以来,孔汉思便一直承受着帕金森综合征、黄斑病变和关节炎等病痛的困扰。他能在93岁高龄于睡梦中离开这个世界,也算是得享福报了。希望他能在天国与他信仰的上帝继续对话,而且是能够面对面地对话。如果他的天主教神学、全球伦理和宗教对话的思想与实践能够得到上帝的印可,相信将会是他最大的欣慰。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司