- +1

对机器人的恐惧与爱:从玛丽·雪莱到石黑一雄

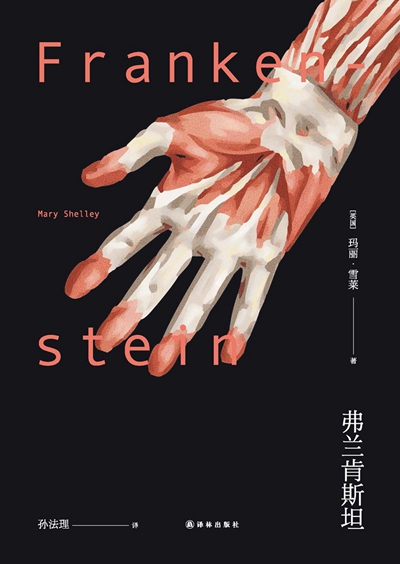

被誉为“科幻小说之母”的玛丽·雪莱在那部哥特恐怖小说《弗兰肯斯坦》里塑造了两个角色:狂热的生物学家弗兰肯斯坦和他的造物——一个比“活转人世的木乃伊”还要丑陋可怕的怪物。

因为恐惧与厌恶,认为自己给世界带来了灾难,弗兰肯斯坦抛弃了怪物。流落人世,一心想得到认可却始终被驱赶的怪物决定复仇,犯下数起谋杀,包括弗兰肯斯坦的新娘和好友。于是,在弗兰肯斯坦与怪物、造物主与他的造物之间,惩罚对方的欲念轮番传递。弗兰肯斯坦追随怪物来到冰原,怀着无法亲手杀死怪物的遗恨死在那里,而得知自己的造物主已死,怪物决定在大火中销毁自己。对船员说完最后的话,“我的灵魂将得以安宁,即使它仍能思考,它也决不会再像这样思考,永别了”,他跳出舷窗,“被海浪卷走,消失在远方茫茫的黑夜中”。

在这部写于19世纪初的小说里,玛丽·雪莱制造出一股持久的、难以化解的矛盾。造物想得到像他的造物主应有的一切,基本的生存权利,爱,被认可的尊严。出于对强大造物的恐惧,造物主则试图压制甚至抹去造物的存在。一个世纪后,从1920年捷克作家卡雷尔·凯佩克在《罗萨姆的万能机器人》中首次发明“机器人”一词,到1950年著名科幻作家阿西莫夫的《我是机器人》提出“机器人三原则”,矛盾从未消失。《罗萨姆的万能机器人》里,不甘被人类压迫的机器人们发动反抗,灭绝了人类,“机器人三原则”正是由这样的恐惧催生出来的:第一条:机器人不得伤害人类,或看到人类受到伤害而袖手旁观。第二条:机器人必须服从人类的命令,除非这条命令与第一条相矛盾。第三条:机器人必须保护自己,除非这种保护与以上两条相矛盾。

与此同时,20世纪里,生物与信息技术的迅速发展使得文学描绘的“造物世界”逐步应验。1947年,第一代机器人在美国诞生;1952年,北方豹蛙成功被克隆,此后克隆鱼、克隆羊相继诞生;1956年,“人工智能”的概念首次被提出,之后“深蓝”计算机和阿尔法分别在象棋和围棋领域击败人类,这是发生在1997年和2013年的事。“人工智能”将在更多领域击败或打败人类似乎成为了不争的事实。一些诞生于20世纪的电影继承文学中久远的矛盾和恐惧,着力用影像这一更直观的方式呈现“造物世界”。

《终结者》电影剧照

1987年的经典科幻电影《终结者》讲述未来已被机器人统治,为了彻底消灭人类,机器人派出终结者T-800回到1984年,阻止未来的人类领袖诞生。施瓦辛格饰演的终结者是机械骨骼与人体组织的“混合物”,不具备自主意识,视执行指令高于一切。他传达的恐惧感也来源于此,隐藏在人类外表下的冰冷机械摧毁了人类对自我的熟悉认知,对指令高度执着,即便外表损毁,碎成残肢,依旧像无法驱散的梦魇追随人类。

《银翼杀手》电影剧照

对比1982年的另一部科幻经典《银翼杀手》,主角戴克奉命猎杀复制人。在这里,身为人类的戴克反而成为执行命令的冷血杀手,被追杀的复制人则拥有类似或高于人类的情感与智慧。电影中最崇高也最悲剧的一幕,即复制人里昂在临死前的那段独白——“我所见过的事物你们人类绝对无法置信。我目睹战舰在猎户星座的边缘燃烧,我看着C射线在唐怀瑟之门附近的黑暗处闪耀。所有这些时刻终将流失,一如眼泪消失在雨中。死亡的时刻到了。”随后他放飞白鸽,在雨中垂下头颅。虽然肉体死去,他对未知宇宙的描绘和自我对时间、死亡的独特感知却足以震慑人类。

而弗兰肯斯坦的怪物留下“即使它仍能思考,它也决不会再像这样思考”的遗言,他也在展现自身的崇高——要将自己从造物与造物主关于恐惧的无休止战斗中解脱,思考如何作为一个独立、不受制约的自我。

无论是终结者还是复制人,抑或是弗兰肯斯坦的怪物,恐惧是不变的。面对造物完美、强大的躯体,人类想象出对死亡恐惧;面对造物的智慧,人类担忧被淘汰的可能。在造物面前,人类可以是猎人,也可以是猎物,既是造物主,也是替代品。恐惧来自人类身份难以确认的危机感,造物的行为都成为人类对危机和恐惧的投射,造物的结局都是恐惧的恶果。

在对造物传达自身恐惧的同时,一些电影里也探讨如何用爱创造造物。

《机器管家》电影剧照

罗宾·威廉姆斯在1999年的电影《机器管家》中饰演一个服务人类的机器人安德鲁,具有超出其功能的额外情感和创造学习能力。在主人们充满“善意”的引导下,安德鲁最终得到爱的能力,并爱上了主人家的女儿。这个发生在两个物种间看似浪漫的恋情故事,凸显的是人类自认为身为造物主的完美和独特。在他们眼里,机器人不可能完全具备人类的心智,唯有在人类的教导下,他们才能成长、进化。在精神上变成人类后,他们甘愿为了爱,用永生的躯体交换成为人类最后的条件——一具会生病、衰老,最终死去的肉体。

电影结尾,服务过四代人、活了两百年的安德鲁变成精神和肉体上完整的人类,被人类社会认可。他与爱慕的女人躺在一起,迅速地老去。

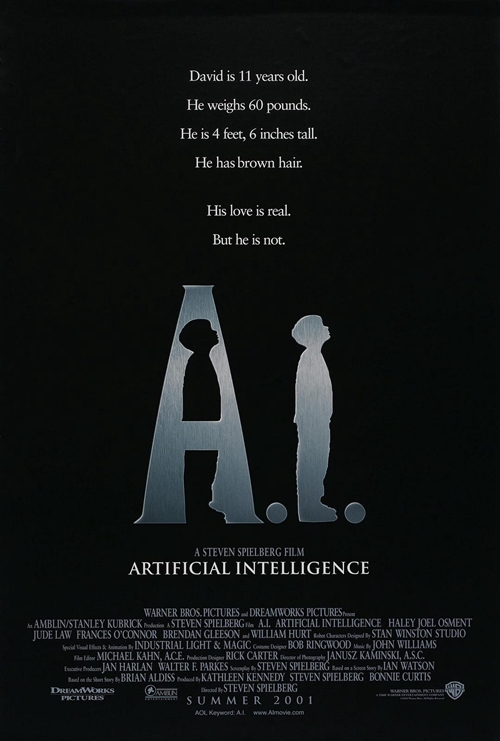

《人工智能》电影海报

2001年,斯皮尔伯格的电影《人工智能》上映。影片的背景设定在资源紧缺、贫富差距悬殊的未来,为了维持社会在现有资源下正常运作,人类一方面严格控制生育,一方面开发人工智能机器人进入人类生活。一个对父母“怀有无止尽的爱”,有心智和情感的人工智能男孩走进一对夫妻的生活——他们唯一的儿子正濒临死亡。

《人工智能》电影剧照

无需像管家安德鲁一样接受引导,名为“大卫”的人工智能男孩诞生时已具备人类孩童的性格:好奇,天真,有一丝古怪,在爱父母的同时也想占有父母的爱。这些不够完美的部分正是他接近人类的体现,人类就是不完美的。随着这对夫妻真正的孩子康复,大卫被抛弃,在爱与被爱的驱使下,他走上一条带有童真或神话色彩的路:找到传说中能将他变成真正小孩的蓝仙女,只有成为真正的小孩,他的人类母亲才会爱他。

即便大卫已经具备无可比拟的先天条件,比安德鲁更接近人类,他最终唯一的选择是用成为真正的人类换取被爱的权利。即便他已经在海底冰冻了上千年,这一点从未改变。在大卫伤感、动人的经历背后,真相冰冷且不可接受:他们被赋予爱他人的能力,有甘愿为他人付出爱的勇气,最后却必须靠部分的自我牺牲——成为他人理想中的自己——换取来自他人的爱吗?一如影片开头提出的:问题不是制造会爱的机器人,真正的问题是人类能不能爱他们?这部电影延续的问题不止于此。如果机器人会爱,为什么不爱另一个机器人?如果机器人在会爱的同时懂得区分爱,为什么不将爱给予真正爱自己的人类?——如果这样的人类存在的话。这些问题的答案往往逃不出:人类只允许造物爱自己。造物的影子满是他们的自怜与私欲:“当上帝创造亚当时,他要求亚当爱他。”

诺奖作家石黑一雄习惯跳出人类的视角,借造物的眼光看待它们与人类的关系。在他发表于2005的小说《别让我走》中,克隆人凯西回忆自己在克隆人学校长大成人,与好友露丝、汤米先后前往农场、医院,陪护并见证他们在为人类捐献器官后“完结”。在她讲述这些的同时,她也即将从“护理员”变成“捐献者”,最终“完结”。

《别让我走》电影剧照

“完结”是过于美化的词汇,在凯西平静的叙述中,她几乎未曾表露对人类的强烈感触。即便她曾视那所学校为珍贵的回忆,寄谨慎的仰慕与希望于曾“保护”他们的人类老师。即便——她许久后知道——那些人类老师都怕他们,每天都在与对他们的恐惧斗争:“有时候我从办公室窗口望着你们,我会感到那么强烈的厌恶……”而她未曾接触的人类社会,也都恐惧他们取代人类的下一代。

凯西的平静,是她数年来将回忆、将玛丽·雪莱笔下的矛盾消化的结果。她将造物主与造物的矛盾转化为自身的矛盾,在渴望通过证明自身拥有人类的灵魂来换取不被“完结”的人生同时,也顺从、最终接受被人类持续剥夺的过程。小说结尾,凯西站在旷野,幻想失去的一切将被海水冲刷上岸,来到她面前。她没有哭泣和失控,“这幻想仅止于此——我不允许”。她等了一会儿,转身上车去往“该去的地方”。这里,“不允许的”是她内心人类灵魂应有的未来,“该去的”是早已设定的结局。

石黑一雄最新的小说《克拉拉与太阳》来自一名人工智能机器人的回忆,她的名字叫“克拉拉”,功能是陪护生病的儿童乔西,担当她的朋友。克拉拉具备高度敏锐的观察和感知,她察觉一对情侣的快乐时发现痛苦,她体验乔西向自己走来的喜悦也感到恐惧。当她捕捉人类复杂的情感,会用简单的网格分析它——

她的脸庞占满了八格空间,只留下边缘的几格给瀑布;有那么一刻,我感觉她的表情在不同的方格间变化不定。在一格中,譬如说,她的眼睛在残酷地笑着,而在下一格中,这双眼里又满是悲伤。瀑布、孩子和狗的声音全都渐次消逝,直至缄默,为母亲将要道出的话让路。

网格也是克拉拉观看、理解世界的方式,天空与田野都被分割,太阳在每个方格里不尽相同。于是她坐在被遗弃的堆场里,记忆同样以如此理性、秩序感的方式从起点推演。得益于石黑一雄抽练到极简的语言,克拉拉铺展开的过去最终变成一道道横竖交织的线条,所有人物,乔西、母亲、父亲……简化为方格上的一个点,在记忆的棋盘上缓缓随时间挪动——即便当克拉拉称呼他们时,特意用大写的首字母凸显他们在她心中的独一无二。

正是在这个被秩序化的记忆世界,克拉拉回想人类复杂的爱时感到困惑,她可以捕捉、用网格分解,却似乎难以完全理解。尤其是母亲在乔西病危后,求助克拉拉为她延续乔西,并保证会永远爱她时,克拉拉的困惑由动作的停滞和简短的失语表露。她将自己的双臂举到半空:“我在想啊。假使我延续了乔西,假使我占据了那个新的乔西,那这一切……又该怎么办呢?”

因为在克拉拉眼中,爱应如太阳一般,“总有办法照到我们,不管我们在哪里”,是永恒的,纯净的。她也像太阳一般付出对乔西全部的爱,在乔西病危时,祈求太阳的光与热救回她。这样的爱里,没有留给谎言和私欲位置,她不求回报,不需要永久的占有。

自然,这部小说心碎的部分依旧是记忆被讲述殆尽,目睹克拉拉坐在无人的堆场。一如反复看到的——

弗兰肯斯坦的怪物消失在黑夜,白鸽从复制人里昂头顶飞走,安德鲁老去,大卫依旧在海底等候,凯西驱车离开……所有的一切都以贴近无声的代价,试着将我们人类从站立的地方撼动,从中心来到他们所处的边缘——哪怕是短暂的,去理解我们的恐惧与爱,理解他们的恐惧与爱。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司