- +1

罗大佑《宜花东鹿记》:把他乡当作了故乡,故乡却已成他乡

原创 看理想编辑部 看理想

“不知不觉把他乡,当做了故乡。只是偶尔难过时,不经意遥望远方。”李健的《异乡人》,寥寥几句唱出都市里异乡人与故乡疏离却又有所依恋的微妙关系。

连续两年的疫情,改变了很多人的生活习惯。今年没有了轰轰烈的“春运潮”,也没有了老家亲戚逼婚催生的喧嚣。

回家的氛围被冲淡了许多,故乡在我们不经意时,依然按照自己的节奏变化留守,而我们与故乡的连接却日渐微弱。就连最近的“清明”,这个象征着与祖先和孤独产生精神连接的节日,也显得薄弱。

在大城市,每个人都是“异乡人”,我们共同生活在一个陌生的城市,在每个所谓的节日里尽量与有交集的朋友聚会,吃饭、喝酒,看晚会,发朋友圈......然而,一切就只是这样吗?

如今,城市人口飞速流动变迁,我们努力适应随遇而安的生活,漂泊寄宿,却又总觉得缺少了一些身份上的认同和归属,故乡在心中的也变得愈发模糊。

故乡是回不去、回去了也不能适应的地方,而在我们所处的所谓的大城市,忙碌好像才是是我们的空间与舞台。但当有一刻,我们停下来,又有多少人会觉得自己真的有归属感呢?

罗大佑第一张专辑里有一首歌叫《鹿港小镇》,“台北不是我的家,我的家乡没有霓虹灯”……至今仍然被广泛传唱。

或许这就是音乐的抚慰与力量,在关于家乡的记忆逐渐模糊的时候,那些歌中却生活着那个故乡,不由得让我们去寻找:平常的日子,人间的烟火气,与他人的分分合合……都是我们与故乡的连接和羁绊。

文 | 郭小寒

1.

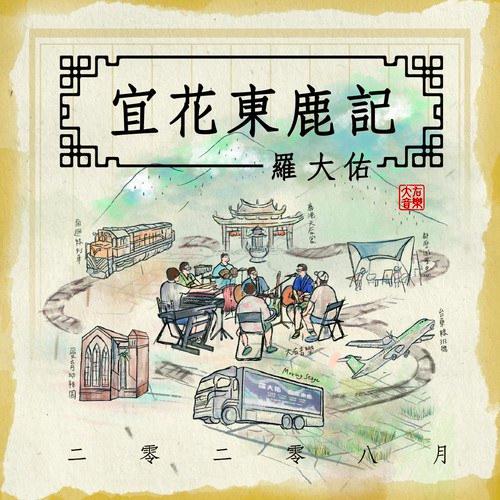

罗大佑:用四十年完成一场回归

——《宜花东鹿记》

2020年,66岁的罗大佑在经历了一台大手术后,带着乐队,在宜兰、花莲、台东、鹿港做了四场现场音乐会。

罗大佑 Lo TaYou 宜花东鹿直播开唱

四场直播演出,都是在傍晚五点夕阳时分举行,罗大佑和乐队,以山海、河流、草地、庙宇、市井小镇为舞台,以一种“新自然主义”的方式,完成了这场人与自然,游子与故乡的交融演奏。

罗大佑将这次巡演现场的25首歌,收录成了一张名为《宜花东鹿记》的专辑,同时收录进去的,还有演出时的风声雨声,以及观众们的笑声、掌声、谈话,小摊贩的叫卖声……窸窸窣窣,点点滴滴。

这些丰富细碎的声音,又给音乐复原了当时的画面感,让我们也与罗大佑一起回到了那些城市与小镇,山野与海边,开始了一场沉浸式的归乡之旅。

1982年,罗大佑发表《之乎者也》,一鸣惊人地成为华语流行音乐的“教父”。《鹿港小镇》就是他第一首广为人知的代表作,这首歌用叙事的手法,讲述一个鹿港小镇来的司机,无法在大城市安身立命,也回不去故乡的的故事,表达了对过速发展的工业文明的控诉。

社会无法解决的问题和无法消化的感情,在罗大佑的歌里呈现:“家乡的人们得到他们想要的,却又失去他们拥有的”“归不到的家园,鹿港的小镇”。

40年后,在罗大佑的这张返乡专辑里,第一首歌便是这首《鹿港小镇》。这首歌以变奏曲的形式展开叙事,也奠定了专辑的返乡基调。

倒数第二首,罗大佑又和乐队完整地演唱了一遍《鹿港小镇》,而这次演绎的地点,则非常戏剧性地安排在了歌词里提到的“妈祖庙的后面”。那些细碎的谈话,鼓掌和叫好声,来自那些没有出走的人,他们世代生活在妈祖庙的后面,他们看着这位心事重重的老歌手的表演,谈话、鼓掌、叫好。

“子子孙孙的保佑,世世代代的香火”,40年的时间,足以拉开距离,控诉变成了一种哀叹,出走也变成了返回,问题也变成了答案。

另一首同样以时间的跨越加重微妙复杂感情的是《吾乡印象》,这本是70年代台湾诗人吴晟的一首诗,其中的一句是“无所谓而认命的子孙”。

如今,大城市的跌宕已成为某种事实,而农业文明却依然在那里,无法出走的人们,却因为社会和时代发展的滞缓而更显稳定。乡村,成了一种可以去回望与关照的精神家园。

这首歌现场版的重新编曲,罗大佑和乐手们用了大量的月琴、二胡和琵琶这些传统乐器,又融合得尽可能的温柔迂回,为歌曲重新渲染上浓重的乡愁,使故乡成为一个遥远的精神家园。

《宜花东鹿记》专辑还收录了《桃花东渡》《鸡公》这些老台语歌,罗大佑用新的音乐语言,重拾了关于“故乡”的记忆,让那些流传了百年的台湾本土歌谣,以现代化的编曲形式变得鲜活起来,自如而亲切。

歌中能听出罗大佑对母语的熟稔,就像没有改变乡音的老者,回乡的时候仍能操持一口乡音,象征着某些记忆中那些老旧而温情仍然存在。

善于隐喻的罗大佑,在歌曲的排序上也用了一些微妙的心思。在自己作品中的选歌中,罗大佑选了1984年的《家》和2016年的《家iii》这两张专辑的曲目,并进行比对。

《家》这张专辑,发行在罗大佑一炮而红后,虽然歌里更多的是温情,却遭遇了台湾最严苛的出版审查的桎梏。一定程度上,也是因为发行这张专辑过程艰难,罗大佑决意离开台湾。

如今回溯这些歌曲,一条清晰的生命脉络便得以呈现,《家i》是对原生家庭的逃离,人生像梦境,罗大佑渴望的是心神双流浪;《家ii》是对家与归乡的憧憬,也是幻想中精神的再次出走;《家iii》是这一主题的延续,但时间已过了20年,这是对真实的温暖和实际圆融家庭的回归。

横亘在中间的,则是一首《火车》(1986),一列火车,把罗大佑从台湾,带到香港,开始了半生的漂泊。火车既是出发,也是归途。漫长的人生中或许总有一列火车,载着一无所有和梦想出发,又载着空空如也的心境和疲惫的身体折返。

罗大佑24岁离开台湾,一直抱着游子的心境。如今在《宜花东鹿记》里,他的声音不再像年轻时那样充满愤怒,而像一个真正的老人般,坐下来,絮絮叨叨地讲述着那些过往的故事。当地的自然环境则成为了舞台,将过去与现在的时光、风景、人情层层叠叠地印刻在一起。

在最后一站,也是罗大佑的童年故乡宜兰,他唱起了《望春风》。这首歌诞生于上世纪30年代,是台湾的第一首流行音乐。

90年后,在淅淅沥沥的雨声里,罗大佑将它轻轻哼起,彷佛自己的生命也和这春风、春雨融为一体,降落汇聚,慢慢流进山川河流之中,完成了回归。

2.

张尕怂:在他乡长出泥土味

——《黄河尕谣》

“早知道黄河的水干了,修那个铁桥是做啥呀叻……“这首《早知道》是流传在甘肃兰州的民间小调,2020年疫情期间,民谣歌手张尕怂被困在甘肃靖远县的家里,穿着黑棉袄,带着小圆眼镜,背靠着家里的红墙,用一张银行卡拨弄着三弦,唱着这首歌。

“早知道在家待了这么久/我也不会只买两包红兰州/早知道村里封了路口/我就应该多拉拉妹妹的手”——《早知道》

这首歌一下在网络平台上火了起来,张尕怂迅速出圈,他把疫情对普通人生活的影响,用诚恳又不乏自嘲的方式表达了个透彻。

这之后,他又唱了一首《甘肃有个大夫叫霞霞》,唱他自己的姑姑张荣霞,一个去武汉支援工作的基层医务工作者,去了武汉也依然说话大声爱开玩笑,休息的时候上上网,没有那么悲苦,却让人动情。这首歌也获得了上千万人的关注,张尕怂彻底在抖音和快手上红了。

以白描的方式和舒缓的叙事,去讲述一个人宛转的一生,这样的形式,自《诗经·国风》时,就在民歌里流淌了千年,历时风云变幻,而这些故事、文学、与诗性却如黄河水一样,依然流淌在花儿、秦腔、信天游这些古老的民歌里。

张尕怂用自己的方式一点一点把它们刨了出来,他以流浪歌手的方式在城市“流窜”,在城市与乡村间数次折返,伴随着对民歌系统地采集和梳理,对生活细节的细微观察,以及在苦难的环境中依然闪光的乐观,张尕怂终于一点点让“尕谣”从自己身上长了出来。

2021年初的音乐纪录片《黄河尕谣》记录了张尕怂的故事,张尕怂老家在甘肃靖远县,父亲是个秦腔迷,叔叔是个弹三弦、板胡的琴师。张尕怂从小喜欢跟大人去庙会上唱民间小调。平日里的张尕怂害羞、敏感、说话结巴,但到了台上,他就立刻变成了一个活灵活现的“神人”。

《黄河尕谣》剧照

“高高山上一清泉/流来流去几千年/人人都吃泉中水/愚的愚来贤的贤……”《黄河尕谣》,是张尕怂的盲眼师傅刘延彪教他唱的歌,干净、悲凉又浓郁。

张尕怂大学的时候去了长沙,走向了所谓的大城市。原本他以为可以将自己学到的民谣发扬光大,却因不适应节奏而退了学,然后去各地巡演、去酒吧卖唱。

作为一个流浪的民谣歌手,他在社会上碰着钉子,生活困顿,理想受挫。为了更出名挣更多钱,他和朋友参加了一场选秀,这样流水线的制造过程,他更不适应,录制过程也很拧巴,甚至最后节目也完全没有播出。

这几年间,张尕怂会经常回到老家拜访民间艺人,采集民歌,在宁夏松鸣岩的花儿会上,张尕怂把乡亲们在乡间地头的随性与生动记录下来。山野中,他神采飞扬地跟唱花儿的老奶奶一起对歌,在爷爷的葬礼上,作为长孙,他披麻戴孝地唱着悼念与安魂的歌谣……

这些都是张尕怂“尕谣”里鲜活的生命,他把各种西北的民间小调改编,配上来自于他生活观察到的新的歌词,来讲述他记忆或想象中的西北农村生活。

在纪录片结尾,张尕怂回到了儿时居住的、现在已经干旱荒废了的山头村,目睹了这个曾经有上千人口的村子,人口的迁徙与村落的荒芜,就像中国许许多多的乡村一样。

正是在这里,张尕怂写出了《姐姐》,曲子改自青海的花儿小调《挖虫草》。

歌词来自张尕怂儿时村子里发生的真实故事:在一个父母去世的农村家庭,长女牺牲自我、含辛茹苦拉扯弟妹长大,弟弟妹妹管姐姐叫妈,在妹妹出嫁的那天,已过中年的姐姐累死在父母的坟边。

原歌以吉他配乐,朴素悲苦而舒缓克制;后来,《姐姐》收录进了《美滴狠》专辑,张尕怂做了编曲和结尾的更改,全长16分钟,前半段不动声色的叙事,后半段则是大开大阖,结尾处以唢呐齐鸣,为这片黄土地上几千年来所有隐忍苦难的女性唱出一曲悲歌。

纪录片是在尕怂发表成名作之前拍摄的,随着互联网的飞速发展和张尕怂“网红歌曲”的传播,如今的张尕怂拥有了不少歌迷。他们喜欢听张尕怂的“尕谣”,虽然地域不同,但却拥有着同一种似曾相识的熟悉感,它维系着与消失故乡的情感连接,给人带来某种心头上的安慰。

《黄河尕谣》剧照

今年提倡“就地过年”的时候,张尕怂默默在朋友圈发了自己早年无人问津专辑里的一首《过年》,这首歌里有过年的鞭炮声、孩子们的玩耍声、牲畜的叫声、人间的烟火气,过往热闹的年味,以声音的方式封存在了歌里,存在过,但已回不去了。

这份“回不去”,也长在了张尕怂身上,并在他自己的作品里流传下来。也许,重新认识故乡的漫长过程,就是重新认识我们自己的漫长过程。

3.

林生祥与钟永丰:餐桌上的社会学家

——《野莲出庄》

喜欢《大佛普拉斯》人,对林生祥应该不会陌生,作为这部电影的配乐者,林生祥与乐队用音乐阐释了那种电影里悲凉的人间烟火气,关照和抚慰了小人物颠沛流离的人生。

自1999年组建“交工乐队”以来,林生祥与钟永丰这对搭档,已经合作了20多年,收获过金曲奖等无数重要奖项。

林生祥与钟永丰来自高雄美浓,他们用客家人自己的语言、风俗、历史和秉性,以歌来写地方志,关注乡土,介入社会。他们通常是先想好一个主题,再由钟永丰写词,林生祥谱曲做音乐。

2020年11月,林生祥与钟永丰所在的“生祥乐队”发行了新专辑《野莲出庄》,一共11首歌,全部都是关于吃的——野菜野果、地方小吃、平常菜肴,描摹了一幅乡村日常生活的画面。

食物本身的味道与记忆,食材的产地环境,食物与人和社会的关系,食物拟人化的象征以及人的迁徙……都藏在了这11首歌之中。

在人空虚的时候,胃是最容易被满足的。食物是把情绪引向具象的媒介,当你遇到某一种钟爱的食物,食物的味道、香气、口感、温度,就像一卷录像带一样,能让你自然地联想起与这种食物共度的时光,以及时光里的人与故事。当我们怀念家乡的时候,通常也是从一种具体的食物开始的。

钟永丰是社会学硕士出身,一方面与林生祥写词做乐队,一方面也是政坛中人,他曾担任过台北市文化局局长等职务。而他也更像是以一位社会学家的身份,重新审视人与在地环境的关系,再去写歌写诗。

钟永丰花了10年时间去学习食物与植物的写作,研究了近20年来台湾农业的发展和变革,然后才下笔写词。在他的书写中,食物串联了人的体验、想象和反思,也牵连着严肃的社会议题。

关于家乡的食物,钟永丰首先写了“大封”,这是一道“过年”才会出现的重要的客家菜。他书写“大封”细致缓慢的制作过程,应着对“过年”古老仪式的尊重。

食物的记忆,不仅关于食物的味道,还关于生活场景。“豆腐”这样普遍的食材,一开始让钟永丰无从下手。而他后来写到了卖豆腐的货郎,挑着担,哼着歌一路走街串巷的场景,那一连串“支支拐拐”的叫卖声,瞬间把我们带到了儿时窗边,那种按耐不住的惊喜与好奇之中。

《豆腐牯》MV

食物也能联想到人,比如妈妈的腌渍野菜《对面乌》,从上不了饭桌的粗糙咸菜,变成记忆中珍贵的味道。食物还带有自己的性格,《打乌子》让钟永丰联想到了在外流浪闯荡的男人,在苦命里依然笑得坦荡,浪得真切……

专辑同名的《野莲出庄》,描写了野莲这种美浓特产的蔬菜,背后却关乎着社会议题——美浓曾经是最大的烟草生产地,烟草经济落寞后,野莲逐渐成了当地的一种助理经济作物。但种植野莲的工作环境艰苦,本地劳动力不足,由此引出了“外来劳工”的问题……

与之前的作品如《菊花夜行军》、《种树》等一脉相承,钟永丰在具体的故事里,锋利地切开了社会民生的一面。

疫情期间,林生祥八个月没有对外的工作,他对人生的看法也有所改变,更顺其自然,也更自在。在拿到钟永丰的歌词之后,林生祥开始了谱曲编曲。

这次,他改变了过去惯用的方法,从最本真的地方寻找与自然的连接,尽量去描摹与还原,这些食物及故事与他自己情感记忆的化学反应,让音乐呈现出感情的色彩,而不只是结构上的难度挑战。

在编曲上,林生祥使用了唢呐、月琴等传统乐器,抛开了本地惯性,结合不同文化的挪移与借鉴,去除沉重激烈的苦味情绪,以更现代的方式呈现出丰富的色彩。音乐整体上轻盈入耳,将故事娓娓道来。

《野莲出庄》的制作过程,像是一道文火慢炖的菜肴,食物、文字和音乐本身,靠自然的属性互通连接,像是回归了民谣的本质。

尾声.

离开故乡的时候,我们多少会带一些家乡的味道回来,一段香肠、腊肉,几包点心......那是家乡拖住你时,最后一根不愿放开的手指。有了这根手指,我们无论多走远,也能勾一勾就回来了。

民谣音乐不止勾连起了故乡的山水云雨、土地民风与物产,其中不仅关于过去的回忆,也许还蕴藏着我们面对未来的答案。

作者:郭小寒,音乐行业资深从业者,前“乐童音乐”和“乐空间”联合创始人,音乐写作者,著有《沙沙生长》《生而摇滚》《北新桥》等出版作品。著名播客“大内密谈“音乐类主播。

相征与郭小寒,在“看理想”合作出品等音频节目。

�� 《沙沙生长——中国当代民谣走唱录》

郭小寒 著

一本用十年的经历不断书写,

记录、增订、修正的“时间之书”

关于中国民谣30年的走唱实录。

题图:罗大佑《家III》

作者:郭小寒

原标题:《“把他乡当作了故乡,故乡却已成他乡”》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司