- +1

东北字迹|整理作为记忆支点的影像和文字(下)

城市空间里有种种印迹。我们拍下,再加工整理,又反复翻看。这一切都是为了认真对待自己的存在。以下内容,整理自作家赵松近期在宁波假杂志图书馆围绕《东北字迹》所做的分享,以及现场的交流回应。分为上下篇发出,这里为下篇。上篇见:东北字迹|整理作为记忆支点的影像和文字(上)

宁波假杂志图书馆分享现场。晨初 图

赵松:回到东北的话题。从1949年前后开始,谈论东北有几个阶段。第一个阶段是解放前后的闯关东。因为解放战争,当时中原地区经受战争洗礼,导致了很多人迁徙。当时东北地广人稀,大家觉得,那边可能有粮吃、有活干。我的爷爷奶奶那辈人从山东迁到东北,已是1952年,他们应该是最晚一批。我姥爷那波人迁到东北时更早,在1945年、1946年左右。

我姥爷是河北吴桥人。他十六七岁时,那边闹饥荒,没有粮食,整村老少成群结队,步行走到东北。他们走出山海关时,东北已是冬天。一个村子五六百人,很多饿死在路上,有的后来冻死在路上。最后我姥爷带了两个弟弟走到抚顺,是因为他会养马,被锦州一个富农救了,送了他一大块豆饼,他靠这个熬到抚顺,成为幸存者。

2019年春,抚顺西露天大坑。澎湃新闻记者 王昀 图

第二波所谓的闯关东,是解放后东北变成工业基地。东北留下了大量日伪时期的工厂。中国最早的炼油厂,三个全在抚顺。抚顺还有四个煤矿、两个钢厂、一个铝厂。国家当时的大军工战略里的工厂,整个东北全占了,生产飞机的、生产坦克的、包括各种石油产品,都在抚顺。还有煤炭、发电等。

所以,抚顺作为很典型的工业城市,虽然只有二百万人口,但在1950年代是全国为数不多的计划单列市。因为是一个重工业城市,它的生产数据、经营数据直接归国务院计划,可以跟省一级并列。

在东北,这样的城市不只抚顺,还有本溪、鞍山等,都非常典型,是以工业为核心发展起来的城市。东北这些重工业城市,跟其他城市,尤其南方城市的很大不同是,其中多数是大型国有企业,直归冶金部、石油部,企业领导甚至跟市一级地方领导平级。这导致每个工厂是个小社会。除了法院,其他都有。从幼儿园开始,直到小学、初中、技校甚至高中,后来职业大学也有了,还有医院,还有离退办。一个人到了一个企业,一生可以在这走完。

2019年春,抚顺西露天矿入口处的题字。澎湃新闻记者 王昀 图

这种小社会的特点是,无论沈阳这样的大型城市还是抚顺这样的中型城市,社会结构非常多层化。在沈阳市,铁西区的语言就和皇姑区不同。皇姑区那边,是沈阳军区总部所在地,大量的部队大院、家属,来自全国各地,口音倾向于普通话;到了铁西区就有浓重的地方口音。抚顺也一样。抚顺有三个满族自治县,但每个满族自治县里,满族人比例只有20%,大量外来人口为主。我查过抚顺地方志等资料。抚顺人口50%左右来自山东和河北。不是大家印象中的,东北就是二人转、黑土地,大大咧咧,很能喝酒很豪爽。

这样的描述,我觉得把东北简单化了。今天出来很多东北主播,还有双雪涛、班宇几个东北作家。有人说东北文艺复兴,我听着很奇怪,文艺复兴是指曾有文艺的高峰,后来衰落过,然后再起来。东北从没有那样的时候。它是一个重工业基地。再往前推,清朝三百多年,东北是禁地。除了满族人的根脉,就是流放的犯人,其他地方的人不可进入。其实没有严格意义上的社会文化传统的延续。

2019年春,抚顺厂矿区,仍有旧式的火车驶过。澎湃新闻记者 王昀 图

日本侵华和伪满洲国期间,对东北的影响很大,当时日本准备把东北作为海外基地。日本人很早意识到,本土的能源危机和各方面资源的匮乏,根本不足以支撑它成为世界强国,需要离得近一些、物产丰富的一块飞地。它很早就规划,把东北作为海外一个殖民地。它最初据说没想吞并全中国,只想把这块切下来。

它扶持的伪满洲国,是要模糊化这种殖民的方式。日本曾对整个东北地区进行大量文化清洗。我姥爷那代人,大概二几年、三几年出生的,到了东北,在四几年时,当时统治者都为其免费提供教育,相当一批人学过日语,能听懂很多日常用语。

还有城市规划,引进了日本近现代的规划设计。抚顺最核心的地区,比如南台北台。就是非常完整的一套日本的街道模式,比如小楼的空间结构方式,楼里是日本那种小开间,六七平米也是房间,有各种小细节——中国人不太喜欢这种很小巧的方式,而他们用建筑的方式慢慢改变城市的结构。长春作为当时满洲国的首都,日本人曾为它做过非常详细的规划,今天看来仍是一个现代城市样本,是有野心在里面的。

2019年春,抚顺战犯管理所旧址门前。澎湃新闻记者 王昀 图

后来因为战争,这个过程就中断了。但留下很多痕迹。比如,我曾工作过的抚顺石化,最老的一套装置是日本人留下的。当时发生过一次加氢装置爆炸,唯一没被摧毁的,是一道三米厚的防火墙,日本人建的,非常结实。

这些痕迹分布在整个东北不同的区域。如果用一种泛文化的眼光看,让东北变得比我们想象的复杂得多。

我觉得,现在东北是一个被传媒高度简化的东北,不是事实存在的东北。有些东西被放大了,有些东西被忽略了。当真有时间去实地走,你会发现,无论辽宁省、吉林省,还是黑龙江省,它们之间的差异比口音大得多。

昨天我在陆家嘴图书馆做一场活动。搭档嘉宾是黑龙江鸡西人,梁锡江教授,在上海外国语学院教书,研究德语。我们两个东北人聊了一下冯至先生,一个著名的德语翻译家和诗人。他娴熟纯正的鸡西东北话,和我这已不够娴熟的抚顺东北话,在谈论德语世界里的文学现象和现代汉语的演变。现场充满喜感。

我们东北人在东北之外见面,都会想当然认为是老乡。因为说东北话。但其实大家离得很远,坐火车从鸡西到抚顺,估计不比上海到北京近多少。这种语言表象下,东北的差异性是巨大的。

比如大连,大连的日本痕迹更重一些,还有俄罗斯痕迹。

所有这些给东北赋予了更多的异质性。到大连可以找到斯大林广场(注:即现人民广场)。沈阳有苏军纪念碑。不同时期留下的痕迹还在。认识到这种复杂性,会对我们认知东北,甚至认知中国的现代史,有很重要的提示。

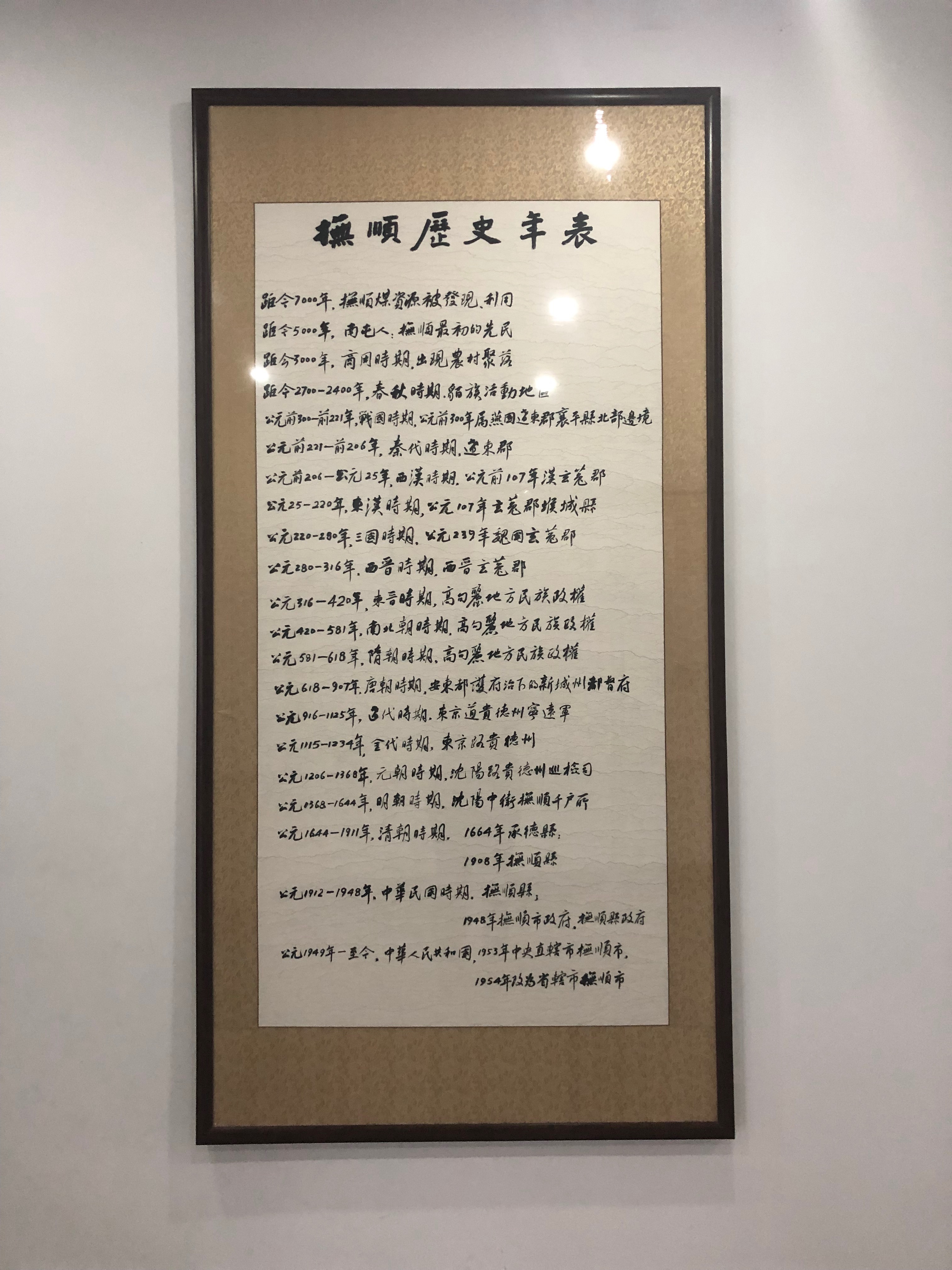

2019年春,抚顺图书馆里挂着的抚顺年表。

中国在辛亥革命前,有世界上最完整的历史系统。我们有二十五史。清史没编完,只有清史稿。不管朝代怎么变,不管是来自汉族的统治还是异族的统治,历史都要接着写,这个朝代写上一个朝代的历史,这样就形成了一条没断的脉络,一个历史传统。辛亥革命后,经历了漫长的战乱,到了1949年之后,直到现在,我们发现,真正意义上的现代史还有待书写。可能还需要时间,需要更多准备,甚至说更多的思维空间,来认知这样一个极其复杂、激烈变化的时期。

反映在日常层面,就特别回到一个记忆的问题:我们如何记忆我们的记忆?如果不能以一种更开放、更丰富的方式去回溯我们的记忆——视觉记忆,还有那些文字记忆,比如档案、文学,还有其他的艺术——所有的这种记忆,如果不能用一种更宽容,更开放的态度去面对,和更浑然的方式去追溯,很多东西真的会消失。尤其互联网时代,大家以为一切都会存在。搜索功能让大家变懒,大家觉得连字典都不用去翻。但如果哪一天中枢服务器系统崩溃,可能什么都没了。

更关键的是,每个人的存在状态和存在感,很大程度上,跟梳理和传达记忆的方式有很大关系。当一个人的记忆处在无序状态,基本没有经过整理梳理,没有形成强烈的自我记忆痕迹和记忆方式时,其存在也就比较弱,很难完成对自我存在的认知。而自我记忆和追溯能力强的人,存在感就会很强——所有信息都能为我所用,构建起自我的一种存在。

生命当然是有限的,没有人能逃脱生命的限度。但记忆本身会直接影响人存在过程中对生命本身的体验。

体验的方式以及体验的过程,会让一个人区别于其他人。探讨记忆的重要意义就在这里。如果一个国家有非常多的人,对记忆有着鲜活的能量和梳理能力,和不断追溯的这种愿望和行为,那么,对未来重新整理历史,会有很大帮助。会从机理层面提供支持,让我们对历史有更鲜活的认知。

2019年春,抚顺街头商铺门前贴的字。澎湃新闻记者 王昀 图

提问:为什么是从字迹开始,观察整个城市或区域的现状。

王昀:如赵松老师所说,文字是比较间接性的,但也是需要一些材料支撑的。作为文字记者,我们拍照的目的很直接,记录一下,回去好写成文字。这就是直接作为支点。对写文字来说,每个细节都是重要的,而没有为了要拍张好照片,而在街上兜圈子的过程。这时拍照并不是服务于画面,而是追求信息量。

设计师可能更关注字体,我更关注的是字本身的内容。比如,一个钢厂旁边竟是一个歌厅,“钢”跟“歌”两个招牌在一起。从这个情景,我知道以前这个地方是有人活动的,可以想象以前男男女女在这里如何相处。

2017年初,齐齐哈尔富拉尔基的旧厂区。澎湃新闻记者 王昀 图

提问:这几年关于东北的文学好像特别多。东北率先开始回顾自己历史,从自己的记忆出发,似乎有这样的群体性。

赵松:应该不能叫群体性。作家跟其他行业不太一样的地方,就是作家从来无法培养。作家只能是野生出来的,能长成什么样就什么样,因为没法教。

之所以“东北文艺复兴”的概念会被提出,有一个背景。最近十年,从经济上,全国三十多个省,东三省排在后面。尤其反映在人口上。东北很多城市人口都在减少,基本都在往外流。甚至出现一个现象。三亚有很多黑龙江人,多到像黑龙江省的三亚市。这反映出东北的向外移民,过去十年发生得很频繁。

这当然跟东北经济状况有关。建国时它是整个国家的战略重点。国家把人才和资源投入这个地方,它成为共和国的长子。后来,这个长子也老了,加之国家发展的重点放在了东南沿海地区,东北就逐渐边缘化了。这对东北城市的影响很直观。现在有各种对东北的喜剧化描述。好像东北人都是段子手,都可以表演脱口秀。

大家愿意把这样一种特质,赋予这么一个边远地区的人。现在人们对东北人的想象,很像西方人曾经对中国人的想象,它很边缘,远离主流。

提问:我有个感觉,文学、电影,还有纪录片,包括摄影集,呈现的是比较整体的东北。至少我们的朋友对东北的想象不再是可笑,或不断耍滑的人。东北比其它地方仿佛更加具像,各种东北的形象都呈现在人们面前。最早比如《榴莲飘飘》,到后来《钢的琴》还有《Hello,树先生》,等等。我挺想去一次,看到底能不能验证我的想象。

周平浪:我有个印象,不知对不对。我见过很多东北同龄人,都受过比较良好的教育。因为他们上一代人生活条件和福利比较好,会在教育子女上面有更多投入,就不会一个人出去做生意,不管孩子读书。南方那时正好在市场化过程中,大家出去做小商贩。

赵松:我举一个很小的例子。在东北工业城市,其实有两种工人。一种是国有的,当时叫全民所有制的职工;还有一种是集体所有制的职工,东北话就大集体。大集体这个话带有一点调侃。两者同工不同酬,全民职工一个月比如拿1000块钱,集体职工只能拿500块钱,而且退休待遇完全不一样。这一波集体职工是哪里来的呢?有相当一部分来自上山下乡最后一批人,他们回城最晚,所有工作岗位都没了,又不能变成闲散人等。

最后就催生出集体所有制企业,给国有企业做一些边缘的服务生产。这一波人在整个东北曾大量存在。

1990年代中后期开始的下岗潮,最先波及的就是他们,其次才是一般的地方性国有企业,最后是国家级大企业。这个过程中,你会看到整个社会变迁和变化,接受冲击的程度,跟这个身份差别有很大关系。这反映在每一个人的境遇上,甚至孩子的教育状态、家庭的稳定性上。这对整个社会的结构,甚至对人们的通婚习惯,都有巨大的影响。

社会变迁中,人们婚姻的连接、家庭关系的重构,跟经济是并行的状态。很多时候,人们喜欢谈论那些浪漫的东西,但现实主义永远在地上影响着人的每一步。从这个角度看,东北所承受的时代变迁的后果和人的处境之间也有非常深刻的关系。

假杂志图书馆活动现场,言由和王昀。澎湃新闻记者 周平浪 图

王昀:我想补充一下,如果能赚钱,那人们肯定是要去赚钱的;但东北没有其他途径,只能抓孩子的教育。这导致,我们这代东北人成长过程中,所接受到的父母的要求严格程度可能超过其他地方的同龄人。

另外,我大一时,是2005年,刚到宿舍,其他小姑娘都很羡慕我的衣服,包括三个上海小姑娘。我心说,怪不得大连是服装城。现在这个城市就不会有太多潮流的声音,相对来说,地位是在下降的。当时在新世纪头上,颓势还没太显露出来,作为一个大连人,还是非常自豪的。

赵松:当时我还没到南方,大连在东北是变得比较快、比较大胆的城市。印象很深的是当时大连所有的公共机构围墙全拆掉了。上世纪八九十年代,所有政府机关、企事业单位都是有围墙的。拆掉围墙,是一个很当代的行为。意思是,要进入一个新的发展时期,就要突破单位的限制、体制的限制。国有的、民营的,要把它放回到相对更自由些的语境下来发展。

王昀:上海一些同龄朋友的父母,在听到我是大连人时,他们很多都提到,自己年轻时去大连考察过,城市如何如何好。当时大连是被学习的对象。的确是,它有过一个开放的、令大家很自豪的时段,那正好是我们这批人长大的时段。

2019年春,抚顺矿区一家浴室。澎湃新闻记者 王昀 图

提问:这些文字更像这些照片的旁白。如果把这些字从这些图片里抠出来,可能只能从字体美学分析。恰恰是把场所和文字叠加,引起了我们的遐想。

我很好奇的是,当面对这么大量照片数据、字迹数据时,作为创作者会采取怎样的流程性或技巧性的操作。

王昀:拍照片是,看到什么触动的东西,拍下来就好了。写文字的话,照片大概就是当中一个信息点,可能更多还是内化为一种心境——至少我自己是这样的。

我觉得编图过程还是有一些技巧在的。事实上,展厅当中更多的是图片和图片之间的叙事,而不是图片跟文字之间。作为图片说明的文字,是提示这些图之间的逻辑,重点还是用图片来说话。

周平浪:关于图片上的字迹,可以说下。图片跟文字是两种媒介。一般来说,现在文字和图片的工作是两个工种,不同人擅长不同领域。我刚开始拍照时,同行比较介意,用视觉表达,尽量不要带到文字。因为它实际是一种表达形式。

从我的角度看,这种照片首先一定程度上降低了进入难度,是把阅读门槛往下放了,可以更容易地接收到里面的信息。有点像照片上有弹幕。

编辑的过程,每个人都有每个人的想法。我那组九重天,还是依据视觉逻辑制作的,是根据场景编排的。我会想象,一个人在这个空间里经历了一个事情。厉老师那个,还是对字体比较敏感一点。

提问:我前几天去北京三里屯。早上出来逛街,天太冷,人很少,就看到回收破烂的两个老大爷,穿着有点年代感那种的确良。一个老大爷骑着自行车来,车上有些锅碗瓢盆。另一个大爷就说:“怎么日子都不过了?锅碗瓢盆都拿来卖了?”我潜意识里觉得很亲切,就想把它记录下来。但边上的小哥说,你不要拍这个东西。他说,你要是拍我们,就要拍大裤衩、三里屯那些繁华的东西。在我心中,它是跟我非常相关的东西,可能别人觉得这是传播了一些不好的东西。

创作者创造出的只有一张照片。创作时的很多主观意识,都在传播过程中被剥离掉了,怎么去看待这件事?

王昀:编图肯定还是和拍图时有些不一样的想法。编图时这些会结成一个共同的线索。这又是跟你自己对这个地方的感知相关的。

听众:对一个人也好、对一个城市也好,做一个取样分析,会发现有时局部不能代表整体。“代表”并不是视觉上的表面现象,而是说天然承担历史、记忆和现实的状态。

上海号称中国最发达的城市。骑自行车或坐车在上海走,会发现它就像树干,是有年轮分层的。上海的黄浦、徐汇、静安、普陀和周边地区,再到浦东新区,再到更边缘的地区,完全不在一个时间段。只要不是一般游客意向的拍摄者,仍然能采到这个城市最核心的东西。

王昀:我自己是东北人,大连是与日本、韩国、俄罗斯交往都很多的地方。当我去到延边等地方的时候,这些痕迹都能勾起若有若无的记忆。这就是拍下来的一个动机。当然,有一个题目在,要去发现收缩地带,探寻为什么没有人。但勾起记忆这一点也很重要。很多只是走在路上,发觉眼前很有意思,就拍了下来。所以,这些可能就不是现在最新、最时髦的东西。

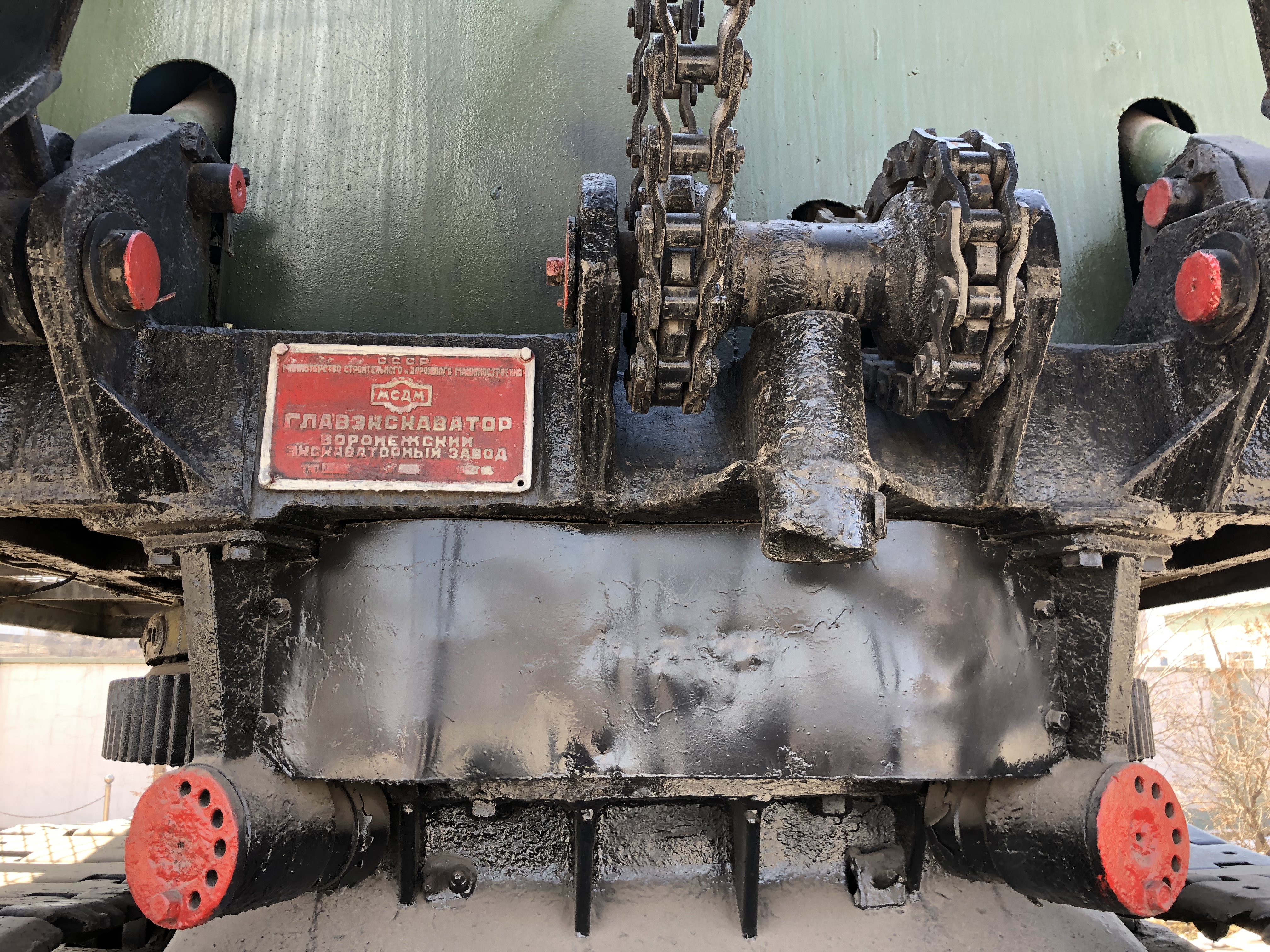

2019年春,抚顺西露天矿,展示区陈列着一些老机车。澎湃新闻记者 王昀 图

我也有拍机车上的铭牌,写着哪个厂造的,因为觉得金属的字很有意思。也会拍到大连的书店类似文创的字,算是当下年轻人对本地的美学贡献与归纳。但确实,这些字跟照片池的整体调性不那么一样。能感觉得到,什么跟什么应该是连在一起、能讲到同一件事的。

听众:我来自宁波城市记忆馆。我每天在看这些老的东西,反倒认为它是当下被我们忽略的一些细节。

很多时候,身边很多事情,我们已经忘记了。但它其实还存留着。这个存留的时间段,对我们来讲,越来越小。我们记住的东西越来越少。我自己的理解就是,我们用不同的东西去记忆它。我们最后的输出,是一种记忆的形态。就是说,这个事情可以对自己产生什么影响,可能是很有共鸣;那么,会不会对这个时代产生影响,我觉得不重要,因为我记录下来了,否则会产生遗憾。

我在展馆里,不会放任何文字性的信息。旧物本身给人带来的冲击感,对每个人都不一样。我看完那个皮箱想见我奶奶,他可能想见他爸爸,还有人曾经在这个皮箱上做过作业,每个人感觉不一样。

大家在宁波假杂志图书馆继续讨论,左至右:姚瑶、周平浪、赵松、王昀、厉致谦、言由。静宜 图

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司