- +1

讲座|辛德勇:读者应该以怎样的态度对待《资治通鉴》?

3月27日,北京大学教授辛德勇在湖北省图书馆以“怎样阅读《资治通鉴》这部书”为题演讲,澎湃新闻经授权刊发讲稿。

各位女士、各位先生、各位朋友:

大家好。

很高兴和大家见面,和大家来谈谈怎样阅读《资治通鉴》这部书的问题。其实严格地说,除了组织指令的学习,读书,都是一件随心所欲自得其乐的事儿,这也就意味着书想怎么读就怎么读,想读什么书就读什么书(当然组织不让读的也坚决不要读,这是必须的),似乎没多大必要听别人说该怎么读,也似乎没多大必要给别人说该去怎样读。再说寻觅该读的书,找到更好的书,以至慢慢找到正确的、或者说是适合自己的读书路径,这本身都是一个人走向知识世界必经的途径,一心等着别人告诉你怎么读书、该读什么书,是不可能经历广阔的知识天地的,也不可能深入地领略知识的内涵。从这一意义上讲,我今天在这里和大家谈论这个话题,可以说多此一举,是毫无必要的。

不过从另一方面说,由于很多书籍的内容相当复杂,内容又很深奥,中国古代的文史典籍尤其如此。人们在初读时,往往很不容易在短时间内得其要领。在这种情况下,先读过的人提供一些导读性的意见,或者说是讲讲切身的体味,对他们往往会有一定的帮助。今天我在这里和大家谈的,就是这样的内容。

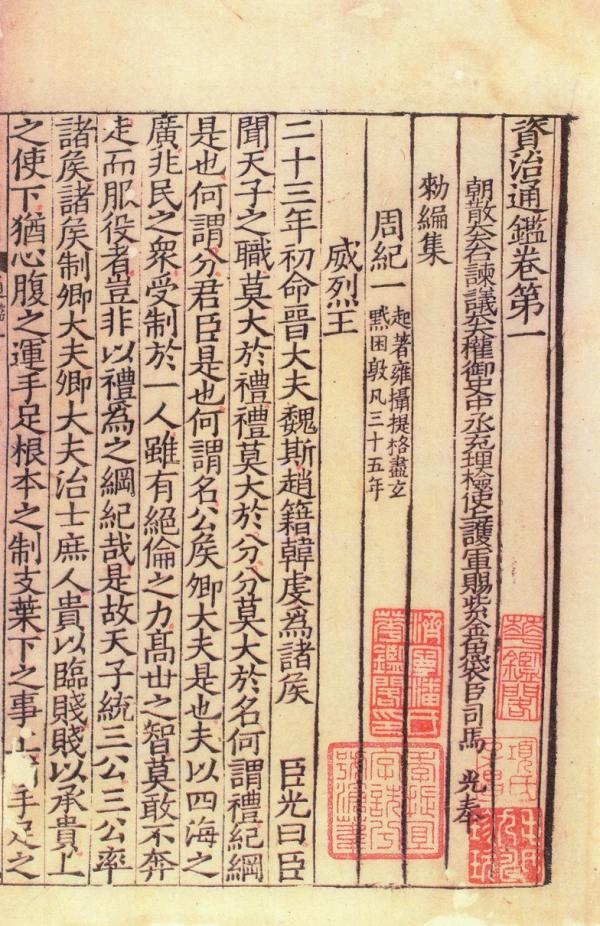

宋高宗绍兴二至三年两浙东路茶盐司刻本《资治通鉴》

不过需要和大家说明的是,就今天所讲的这个题目而言,我并不十分适合做这样的工作,因为我不仅没有通读过《资治通鉴》这部书,就连某一个特定时期的内容也没连贯阅读过,这样就只能做个“二传手”,尽自己所学所知,吸收和采纳一些前辈学者谈过的“经验之谈”,把这些经验传递给大家。

按照我的理解,关于怎样阅读《资治通鉴》这部书的问题,是比较而言的。这话的意思,是一部书有一部书的特点,所以我们在阅读一部书的时候,需要针对其各自的特点,做出抉择——首先是我们是不是选择这部书来读;其次是如果想读的话,怎样展开我们的阅读才会更好?原因是世间有好多好多书,人生苦短,想一本一本地挨着读,也没谁能够读得完。再说这些书或优或劣,或合适或不宜,选择合适的书籍再按照适宜的方式来读,就是必然的事情了。

引子:《通鉴》是一部什么性质的史书与相应的读法

好了,今天我想和大家谈的第一个话题、也就是在进入我今天同大家谈论的主题之前的引言是:若是用一句简单的话来概括的话,《资治通鉴》是一部什么样的书?

不过在这里我得先避开自己提出的这一问题,“老生常谈”地讲述一下《资治通鉴》这部书最基本的概况:

(1)《资治通鉴》的篇幅——全书总共二百九十四卷。

(2)《资治通鉴》的作者——这部书的作者是北宋中期的著名政治家司马光。请大家记住,这是一位著名的政治家,而不是困守书斋的书呆子。

(3)还有,除了《资治通鉴》本文之外,司马光同时还写有《资治通鉴目录》三十卷,《资治通鉴考异》三十卷,《通鉴释例》一卷。这几种辅助著述,对阅读《通鉴》和利用《通鉴》研究历史、认识历史,也非常重要,需要有所了解。

回到刚才所说的那个问题,我的解答是:《资治通鉴》是一部编年体史书。若是再稍微多说两句话的话,那么,可以说——它是一部记述战国初年至五代末年中国历史的编年体史书。

在认明这一点的基础上,现在我把另外一个问题,提给大家了——即你阅读中国古代历史著述的目的是什么?

我把阅读《通鉴》的读者粗略地分为两类:一类是历史研究的从业人员,另一类是爱好阅读史籍的历史爱好者。也就是就读书的目的而言,一类是从历史学专业研究的角度来阅读,另一类是从一个普通历史爱好者的角度来阅读。这样的划分,在下面谈论的一些议题中会有很大作用,不过仅仅就我现在马上就要谈论的这一问题而言,这个类别划分,分不分也都差不多——我的意见是:谁也别先来读《通鉴》,谁也别一上来就直接读《通鉴》。

所谓“编年体”史书,就是严格按照史事发生的时间顺序做记述,早发生的事儿,写在后发生的事儿的前面。中国古代流传下来的最早的编年体史书是《春秋》,因为最早,甚至出史入经,被后世尊奉为做人治国的指南。这种体裁,也可以说是全世界所有地区最早出现的载录史事的著述形式。这么早,这么普遍,写得还这么自然,自然有着充分的合理性,甚至是必然性。这是因为历史是时间的学问,清楚显现人类活动在时间轴上的发生序列,是历史著述的第一要义。

但历史著述体裁也像天下所有事物一样,有利就有弊。这就是在同一时间内、或者更准确地说在同一时间段内,往往会相并发生很多件重要的事情。在撰著《春秋》那个时代,史学著述还刚刚初生未久,一年只选择少数几件特别重大的事情记上一笔,大多也没有连贯的发生过程,用编年体这种体裁,就明显利大于弊;后来有了补充说明其事的《左传》,也还大体适应,还是利大弊小。

可司马光撰著的《资治通鉴》则与此大不相同。它的内容丰富了很多很多,每件史事往往还引发不止一个结果,而且还要逐一展示其发生发展的过程,有始有终。这样就会在同一时段内展开多条线索,一件事儿走一条线。其中有些事件的线索,相互具有直接关联,但还有更多的事件,彼此并不直接相关,各走各的线。

这就使时间序列本来整齐清楚的编年体史书,变得错综复杂。不同的史事之间,必然会造成严重的干扰,干扰读者正常的逻辑思维和判断,很难顺畅地往下接着读。结果,必然是大脑一片混乱,混乱得很,实在不好读。就作者连司马光自己都说“光修《通鉴》,唯王胜之借一读。他人读未尽一编,已欠伸思睡矣。……聊用自娱余生而已”(宋刘羲仲《通鉴问疑》)。无聊到啥程度了,一卷没读完,就把人催眠催得快入睡了。这书读着真能像有些人说得那么有意思么?反正我不信。所以,我不建议在缺乏必要基础或是特别研究目的的情况下,一上来就直接阅读《资治通鉴》。

但在另一方面,司马光撰著《资治通鉴》确实花费了很大力气,也取得了很大成就,具体的记述文字也很好看,很吸引人;特别是在史事的时间排比方面,更对大家认识历史,帮助多多。所以,有人想读,有人需要读,那怎么办?关于这一点,前两年在复旦大学历史地理研究所我做过一次讲座,专门讲了解决的办法,这就是先读宋人袁枢完全依据《资治通鉴》改编而成的《通鉴纪事本末》。

《通鉴纪事本末》是选择二百多件史事分别立作一个项目,把《通鉴》中相关的原文按先后次序编录到一起。这样,读者就可以排除不相干事项的干扰,也不劳前后翻检寻绎就能顺畅地读到一件重要史事的首尾本末。这些重大事件,可以为读者阅读《通鉴》本文提供一条条明晰的“纲”,这也就是我们现在常说的“大纲”。常语云“纲举目张”,有了这一条条“纲”,再多再乱的“目”也就好梳理、好理解了,也会比较容易地呈现相应的条理和次序。

另外,说句实在话,我觉得对于绝大多数业余历史爱好者和相当一部分专业历史研究者来说,读了《通鉴纪事本末》也就够了,真的没那么大必要非死乞白赖地阅读《通鉴》原文不可。因为它已经很好地显现了《资治通鉴》的精华。

那次我在复旦大学讲座的讲稿,随即刊布在《澎湃新闻·私家历史》上,我在自己的微信公众号上也做过发布,题目和这次差不多,就叫《怎样读通鉴》。感兴趣的朋友,可以自己去看一下(好像没被收入最近出版的《辛德勇读书随笔集》里),我今天在这里就不多谈了。

今天在这里,我主要是想针对于那些在阅读过袁枢的《通鉴纪事本末》之后由于种种原因还需要读《通鉴》、还想读《通鉴》的朋友,谈谈自己的想法,供大家参考;也想通过这种形式,同各位感兴趣的朋友交流。

一、《通鉴》纪事的重心与我们对待这部书应有的态度

我们大家读任何一部书,首先要对作者撰写这部书的目的有所了解;甚至可以说我们之所以要知晓一部书的作者,就是为“知人论书”。

前边我特别强调指出,司马光是北宋中期的一位著名政治家,而且他还直接进入了政治斗争的核心。正是因为如此,《资治通鉴》的撰著,从一开始,就具有强烈的政治目的。《宋史·司马光传》记载说:

光常患历代史繁,人主不能遍览,遂为《通志》八卷以献。英宗悦之,命置局秘阁续其书。

《通志》是司马光给这部编年体史书初拟的名称,待后来书成之后,宋神宗赐以御制序文,并赐名《资治通鉴》。这一书名愈加清楚地显示出此书强烈的现实政治用途。

明刻本《三才图会》中的司马光形象

对于司马光来说,古代历史中同北宋社会政治关系最为直接、也最为密切的内容,当然是古代的政治活动,所以,司马光必然会首先瞩目于此。

另一方面,由战国到五代,时代间隔实在太长,虽然《通鉴》的篇幅长达将近三百卷,也无法将这一漫长时期里所发生的重要史事都囊括无遗。况且如上所述,司马光编著此书,本来就意在为本朝施政提供借鉴。所以,原本就不必面面俱到,载录各个方面的历史活动。

通观《资治通鉴》的内容,可见司马光是把《通鉴》的记述重心放在政治和军事活动这两个方面,可大家谁都知道,军事是政治冲突白热化时的具体体现形式,本质上还是政治,甚至更是政治。

因而 我们才会看到,在军事方面,司马光不仅侧重重要的军事活动,甚至对作战的兵法也予以很多关注和体现。清初学者顾炎武论《通鉴》纪事的特点,即谓“司马温公《通鉴》承左氏而作,其中所载兵法甚详,凡亡国之臣、盗贼之佐,苟有一策,亦具录之,朱子《纲目》大半削去,似未达温公之意”(《日知录》卷二六“《史记》、《通鉴》兵事”条)。

虽然对重要的经济活动、尤其是涉及到制度创建性的史事,司马光也给予了相当关注,但总的来说,是相当有限的。此外,司马光对包括文学、艺术和宗教等内容在内的各种文化活动,更很少予以记述。顾炎武在所著《日知录》中,列有“《通鉴》不载文人”这一条目,专门论述此事说:

李因笃语予:“《通鉴》不载文人。如屈原之为人,太史公赞之,谓与日月争光,而不得书于《通鉴》;杜子美若非‘出师未捷’一诗为王叔文所吟,则姓名亦不登于简牍矣。”予答之曰:“此书本以资治,何暇录及文人。昔唐丁居晦为翰林学士,文宗于麟德殿召对,因面授御史中丞。翌日制下,帝谓宰臣曰:“居晦作得此官。朕曾以时谚谓杜甫、李白辈为四绝问居晦,居晦曰:‘此非君上要知之事。’尝以此记得居晦,今所以擢为中丞〔册府元龟〕。”如君之言,其识见殆出文宗下矣。(《日知录》卷二六“《通鉴》不载文人”条)

这种资治佐政的纪事原则,决定了《通鉴》一书对研治政治史和军事史史料价值最高,经济史次之,而对研究文化史的直接史料价值,就相对很低。这里所说“史料价值”,当然主要是针对专家学者而言,但其实这种“史料价值”的一个重要方面或者说首要方面,就是指一部著述能够给你提供哪方面的知识。这一指向,对普通历史爱好者来说,就是阅读《通鉴》主要能够获取哪方面知识的问题了,同样需要了然在胸。

明白这一点,也就很容易理解,为什么当今史学界有一些特别强调读《通鉴》的学者,其所研究的问题,往往都是以政治史为主。

这种情况决定了作为历史爱好者若过分强调或是尊崇《资治通鉴》的阅读价值,也就意味着你不能从中获取更为全面的历史讯息。简单地说,读与不读《通鉴》,重视与不重视《通鉴》,这在很大程度上都取决于读者本人的意愿和态度。对此,我能够提供的参考意见,是如下三点:

第一,政治问题,不管在什么社会,总是居于核心地位的重要要素,在中国古代,更是如此。所以,从这一意义上讲,不管你主要关心哪一个领域的历史问题,读一读《通鉴》,总是会有所帮助的,它是可以给你提供一个良好的基础和参照的。

第二,如果你主要关心的历史问题,并不是政治,而是文化,或者经济等,就不必把《资治通鉴》的价值看得很重。

第三,不管你究竟都关心些什么问题,一定要知道,若是过分偏重《资治通鉴》,你获取的历史信息,一定会是很不全面的,而在一个存在严重偏倾的背景下看待中国古代社会,认识中国古代社会,一定会有严重偏差;专业历史学者若是过分重视《通鉴》,倚重《通鉴》,所做研究则难免会产生严重失误,或带有严重缺陷。

最后,简单陈述一下我这一部分论述的基本结论——一定要充分结合其他文献、特别是那些《通鉴》所依据的更为原始的史籍来阅读《资治通鉴》,利用《资治通鉴》。这样获取的历史信息才会更加全面,也更加准确。

二、《通鉴》纪事的信实性与我们对待这部书应有的态度

所谓《通鉴》的信实性问题,是讲司马光多大程度上是忠实于客观历史事实所做的叙述。我知道,对于很多朋友来说,大家了解到的以往学术界对《资治通鉴》这部书客观真实性的评价都是很高的;或者说是一律予以崇高赞誉的。这些赞誉,在很大程度上来说,都有它的道理,都有它的合理性。前面一开始我介绍的与《通鉴》本文并行的《资治通鉴考异》三十卷,就是司马光努力追求客观真实性和记述准确性的突出体现,而且这部《资治通鉴考异》在中国古代历史考据研究的发展历程上,还可以说是一部具有重大开创性意义的代表性著作。

可我现在要谈的是这部书在这方面的缺陷,这不是没事儿找事儿硬给司马温公挑毛病,而是因为只有充分认识到它的缺点才能更好地利用这部书,更好地利用这部书的优点,让这部书帮助我们认识历史发挥更大、更有效的作用。

具体地说,《通鉴》这部书在所谓信实性方面存在的问题,可以区分为两种性质的失实:一种是有意扭曲客观存在的史实;另一种是无意间造成的失误。

下面首先谈司马光对客观史实的有意扭曲。

谈到这一问题,首先需要了解司马光为什么要撰著《通鉴》这部书。司马光撰著《通鉴》的北宋中期,是中国思想文化史上的一个重要转折时期。其大背景,是日本学者内藤虎次郎先生讲的所谓“唐宋变革”。在这一社会大变革时期,许多学者通过文学和经史著述,来体现其政治要求。

这一风尚,首先是在宋仁宗时期,由范仲淹、欧阳修等人开启端绪,稍后在神宗时期前后,则有司马光、王安石、苏轼、苏辙等人,进一步彰显了这一学术旨意。

司马光撰著《资治通鉴》,虽然有着明确而又强烈的用世意图,却并没有像欧阳修撰著《新唐书》和《新五代史》(本名《五代史记》)那样,过分刻意地通过所谓《春秋》笔法,来体现其褒贬意愿,而是重在史事的取舍剪裁,试图通过具体的史事,来说明国策人格的是非高下。这种做法,乃是遵循孔夫子所说“我欲载之空言,不如见之于行事之深切着明也”。

这一点非常重要,也可以说是《资治通鉴》的基本著述原则。只有充分理解和把握这一著述原则,才能合理地阅读和利用《通鉴》记述的史事。

这样的著述原则,决定了司马光会尽量不记、少记不被自己政治观念和道德观念认同的史事。南宋时期的著名学者朱熹,就曾明确指出司马光径以己意摒弃旧史纪事的问题,谓之曰:“温公修书,凡与己意不合者,即节去之,不知他人之意不如此。《通鉴》此类多矣。”(《朱子语类》卷一三四)具体来说,譬如其比较明显的一种去取倾向,乃“温公不喜权谋,至修书时颇删之”,朱熹为之感叹云:“柰当时有此事何?只得与他存在。若每处删去数行,只读着都无血脉意思,何如存之,却别做论说以断之。”(《朱子语类》卷一三四)

在我们今天看来,特别是若把《通鉴》作为史料来读的话,更加令人难以认同的是,司马光为体现自己的政治观念,竟然采录一些根本不该采录的小说故事,甚至包括像《赵飞燕外传》这样的情色小说,以此来刻意更改历史的本来面目。

关于这一点,明人王祎在所著《大事记续编》中已经有所论列(《大事记续编》卷一、卷四),但王氏所做论述,尚未触及其内在原因。在此需要特别指出的是,即使如此,对《通鉴》这部书中这样严重的问题,当今之治史者还鲜能有人留意。

对《通鉴》一书这一特点,前些年我通过解析其刻意构建汉武帝晚年政治形象的事例曾经有所展示,说见拙著《制造汉武帝》。透过这一典型事例,很具体、也很形象地阐释了《通鉴》这一严重缺陷,我想或可为阅读和利用《通鉴》的人提供有益的参考。

拙著《制造汉武帝》

另一方面,出于无意的原因,司马光在对其史料依据进行处理时,也会产一些失误。

下面我给大家举述一个很多人都很关心的问题,就是秦始皇帝赵正同吕不韦的血缘关系问题,来说明这一点。

关于此事的原始记载很简单,也很清楚,事见《史记·吕不韦列传》:

吕不韦取邯郸诸姬绝好善舞者与居,知有身。子楚从不韦饮,见而说之,因起为寿,请之。吕不韦怒,念业已破家为子楚,欲以钓奇,乃遂献其姬。姬自匿有身,至大期时,生子政。子楚遂立姬为夫人。

赵正社会意义和法律意义上的父亲子楚娶来这位怀着吕不韦骨血的邯郸舞女,娶到家里后她给子楚生下了赵正,这本来清清楚楚,没有任何含混不清的地方。可南朝刘宋时的裴骃作《史记集解》,却引述同时人徐广的《史记音义》说:“期,十二月也。”至唐朝开元年间人司马贞著《史记索隐》,又诠释说:“谯周云‘人十月而生,此过二月,故云“大朞”’,盖当然也。既云‘自匿有娠’,则生政固当踰常朞也。”也就是谯周(乃三国时人)、徐广、裴骃和司马贞等人,都把《史记》的“大期”理解为十二个月,这十二个月又被某些人称作“期年”(这也是完全错误的)。

这种理解之如何荒唐透顶,在此姑且置而不论(我另撰有《赵正生父到底是不是吕不韦》一文,详细阐释这一问题,将刊于《澎湃新闻·翻书党》),孰知司马光在《资治通鉴》中述及赵正降生事时竟直接写作乃母“孕期年而生子政”,也就是他在娘肚子里被怀了一整年才好不容易生了下来。自己看不懂,就照《史记》原样抄个“至大期时,生子政”还不行么,怎么能把谯周以至司马贞等人的错误认识,当作客观存在的史实来书写?岂不错哉!岂不谬哉!

另外,还有一些比较特别的史事,可能是由于读不懂啥意思,就被司马光略去不记了。譬如我研究过的《史记·秦始皇本纪》所记秦始皇三十三年“禁不得祠明星出西方”一事就是这样(见拙著《旧史舆地文录》所收《秦始皇禁祠明星事解》一文)。这本来是反映秦始皇个人心态和政治意图的重大事件,对理解当时秦廷的政治、军事行为具有重要意义,按照司马光的著述宗旨,本来是应该写入《资治通鉴》的。可是,却因司马温公未能理解这句话的涵义而使其在《通鉴》中失于记载。像这样的事情,不能不说是一项严重的缺憾。

除了这种纪事的疏失之外,我们今天阅读《资治通鉴》,还涉及这部书的叙事用语问题。清人钱大昕尝称誉说:“昔人所言事增于前、文省于旧,惟《通鉴》可以当之”(《潜研堂文集》卷二八《跋柯维麒宋史新编》),这是从具体内容的编排角度,对司马光驾驭处理文字的能力,给予了崇高评价。

今天我在这里想要重点讲述的是,在史事裁剪编排得当的同时,司马光的文笔,还相当生动,使这部史学巨著居然同时也有很大的可读性。这也是现在很多人喜欢阅读《通鉴》的一项重要原因。由于《通鉴》全书所有文字都是由司马光本人躬自笔削,最后定稿,为此花费了巨大心力(这和现在大小领导或是大小学官、大小学爷晃着膀子当主编完全不同),因此,不仅全书义例较为严整,即其文字亦宛如出自一人之手。

不过,我们若是转换一个角度,从历史的真实性角度出发来审视历史记述的遣词用语问题,就会发现,还有另外一个不容忽视的问题,即忠实体现旧时语辞原貌这本身就是史学著述所应肩负的一项严肃而又重大的使命。

昔陈垣先生论史书的语句,有一段很明晰的概括总结,谓之曰:

凡引书声明引自古人者,可略而不可改,裴松之之《三国注》是也。未声明引古人而用其语者,可隐括成一家言,范蔚宗之《后汉书》是也。温公之《通鉴》,盖范《书》之类,亦即班《书》用《史记》之类。(见《通鉴胡注表微》之《书法篇》)

明此可知,《通鉴》纪事在遣词用语上与前此诸史有所出入,是十分正常而且非常合理的事情。

但在另一方面,既然是隐括旧说以成一家之言,就难免有不甚妥当甚至失实缪误的地方,金人王若虚就谈到过下面这样一个例证:

(《旧唐书》卷八九《狄仁杰传》载)武后问狄仁杰曰:“朕要一好汉任使,有乎?”仁杰乃荐张柬之。《通鉴》改“好汉”为“佳士”,《新史》复作“奇士”。“好汉”字诚为渉俗,然“佳士”不足以当之,矧曰“奇”乎?宁存本语可也。

这一“好汉”,是武则天在当时用的一个特定的词汇。元朝人李治说“‘佳士’则风流酝藉者也,奇士则怀才抱艺者也,皆不尽‘好汉’意”。由此看来,为保存历史的本来面目,像这样的词语,本是绝对不应该改写的,可司马光手中的那一杆史笔,却使其变得面目全非。

好了,关于这第二个论题,今天我也就简单地讲到这里,结论,还是刚才在结束第一部分内容时讲的那句话——我们大家读《通鉴》,还是一定要充分结合其他文献、特别是那些《通鉴》所依据的更为原始的史籍来阅读《资治通鉴》,利用《资治通鉴》。

补充说明

不过不管是什么好话,也不能这么反反复复不停地念叨,最后我还是再稍微具体一些,补充说明一下今天讲述的这两个论题。

谈到结合其他历史著述来阅读《资治通鉴》的问题,这主要是指我们在了解战国初年到五代末期这一段历史的时候,一不要仅凭《通鉴》,二不要一上来就先读《通鉴》。这样讲,是综合考虑两方面因素做出的判断:一是全面性、原始性和可靠性,二是可读性。

下面我先从第一方面的因素、即一部史学著述载述史事的全面性、原始性和可靠性谈起。简单地说,司马迁创制的《史记》这种纪传体史书,也就是后世所谓“正史”,在纪事的全面性、原始性和可靠性这几个方面,都具有很强大的优势,而这类正史乃是司马光撰著《资治通鉴》最主要的依据;至于司马光依据的那些其他形式的著述,至少也要比《资治通鉴》更为原始。——这实际上已经把我们带到了我要谈的第二个因素、也就是历史著述的可读性上来了:像《史记》、《汉书》这种纪传体裁的正史,其可读性显然是要大大高过编年体史书的。饭捡好吃的吃,书挑好读的书读,这不是天经地义的么,这不需要再赘加论述。

谈到史书载述史事的全面性、原始性和可靠性,就会涉及《通鉴》各个不同部分的史料价值大小问题。因为全面性、原始性和可靠性这些特性都可以在史料价值上体现出来。柴德赓先生在《史籍举要》一书中介绍《资治通鉴》这部书时,对其各个部分的史料价值,做有如下一段评述:

从《通鉴》全书来考查,史料多少,亦不平衡。

从战国至三国一段,大致用《战国策》、前“四史”、荀悦《汉纪》、袁宏《后汉纪》之类。七家《后汉书》当时尚有存者,司马光参考司马彪、华峤诸家书,像《后汉书·班固传》论,移作《通鉴》的论,不标范晔,直称华峤论曰,便是例证。

晋至隋的一段,除正史外,诸家《晋书》及南北史亦有存者,如孙盛《晋阳秋》、习凿齿《汉晋春秋》、裴子野《宋略》、崔鸿《十六国春秋》、萧方等《三十国春秋》等均在引用之列。特别是《宋略》引用较多,引裴子野论至十次之多。至于杂史文集,此一时期,材料渐多,征引亦不少。

唐五代一段,材料来源与欧阳修、宋祁修《新唐书》、《五代史记》时条件相同。司马光很重视柳芳《唐历》。此外原始材料所在有之,考一件事可以有几种不同记载互相补充,互相订正,有左右逢源之乐,较三国以前史料缺乏的情况大不相同。《通鉴》于五代事多取《旧五代史》,今本《旧五代史》是辑本,愈觉《通鉴》材料的可贵。

一般来说,越靠近古代,《通鉴》纪事的原始性和重要性就越低,就越不应该对《通鉴》太过倚赖,就越应该先读相应各个部分的正史而后读《通鉴》。

大致来说,单纯就史料价值而言,《资治通鉴》的隋唐五代部分可以和《隋书》、《旧唐书》、《新唐书》、《旧五代史》、《新五代史》等量齐观,而魏晋南北朝部分就要弱于正史的记载,秦汉、特别是秦和西汉部分,《通鉴》就几乎没有任何独立的史料价值,而且文笔也远不如《史记》、《汉书》吸引人,所以就应该更加重视《史记》和《汉书》,不必处处倚重《资治通鉴》。当然,相比较而言,越靠前,司马光对史事认知、判断的价值也就越大。

我这里讲的司马光本人对史事的认知和判断,其最具有普遍意义的价值,是他基于编年体史书的要求,把众多具体发生时间不甚清楚的史事合理地编排到统一的时间序列里去。这看起来似乎只是一项简单的技术性工作,可对专门的历史研究和普通读者认识历史,意义都相当重大,相当具有基础性意义。因为从本质上来讲,历史就是时间轴上的人类活动,而司马光撰著《资治通鉴》正给我们清楚地展现了这条时间的轴线。所以,这一方面是《资治通鉴》这部书最值得普遍重视和参考的内容。

总结以上谈论的内容,我想给大家总的建议是:即使是在阅读过《通鉴纪事本末》后您仍然想读《通鉴》、需要读《通鉴》,最好也是先读相关的正史,再来读《通鉴》。这样效果会更好,也会更有意思,更能获取一些对历史全面而又准确的认识。

昔清人钱大昕尝谓在以正史为主的前提下,“读《十七史》不可不兼读《通鉴》”,盖以“《通鉴》之取材多有出于正史之外者,又能考诸史之异同而裁正之”(《潜研堂文集》卷二八《跋柯维麒宋史新编》)。我想,不管是从事历史学研究的专业学者,还是普通公众业余喜好,这都应该是对待司马光《资治通鉴》的正确态度,也是阅读《通鉴》这部书的合理方法。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司