- +1

耄耋名家对话|韩羽忆《三个和尚》及戏画创作往事(上)

与动画片《大闹天宫》一样成为一代人童年记忆的《三个和尚》上映至今整整40年了。

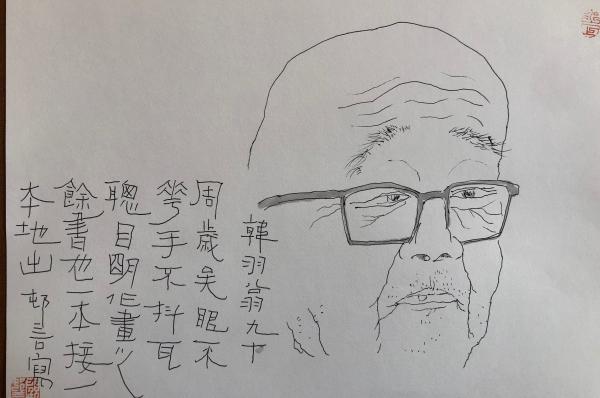

这一动画片的造型设计、知名画家韩羽先生今年已九十周岁了,却耳聪目明,手不抖,眼不花,讲话中气十足,读书作画之余,书也一本接着一本出。

有人说韩羽先生是画家里写文章最好的,这句话虽非定论,但可以证明的是,这几年韩羽先生年龄越大,写作就愈勤快,愈想打捞发现一种人生的真趣与童心,也重新整理回顾深刻影响他的那些人文艺术经典。

这位早年以设计人物造型动画片《三个和尚》、《超级肥皂》及一系列有着“神、韵、趣”的戏曲人物画蜚声艺坛的老人家,隐居于石家庄市中心的高楼之上,被他夫人宠着惯着,愈老却活得似乎愈见真趣,愈见通透,也愈见精神。

认识韩羽先生约十年了,几个月前终得到石家庄一访,老爷子谈兴极浓,从动画到戏画,从白石到红楼,从书法到年画……从早到晚,竟聊了整整一天,回来断断续续地整理,得数万字,删节后分期于“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn)刊发。此为上篇,为韩羽先生回忆与上海美术电影制片厂结缘的始末及从漫画转向戏曲人物画创作的原因,其中颇多让人感叹处。

韩羽先生钢笔速写 顾村言 图

年长韩羽十八岁的黄苗子先生一直喜爱韩羽的画,生前在《韩羽其人其画》中记有:“韩羽画如其人,土头土脑,似村而雅,土极而洋到了家,具有浓厚的现代感……不但画如其人,书法亦如其人,土里土气而灵秀迫人。功力极深,但偏不让人看到功力,只看到无法之法,说不出的一种气韵,令人迷醉。”

韩羽其实更是一位真正的读书人,是一位“文章颇勤快”的写书人。

继2018年年底出版六卷本《韩羽集》(包括《陈茶新酒》《信马由缰》《东拉西扯》《画里乾坤》《读信札记》《涂涂抹抹》等),韩羽先生去年新出版了《我读齐白石》一书,年底又一口气新出版了《我读红楼梦》,据说现在又在折腾新的书籍了。在其杂文集《画人画语》的跋中,韩羽为自己总结道:“年入老境,懒于作画,转而更喜品赏,会心处,原先惑而不解者,古今绘画之佳作竟先我而解,触类旁通,虽隔靴亦搔到痒处。信哉,弄斧必到班门。边看边记,聊复成文……”

多年前韩羽先生曾应邀在《东方早报·艺术评论》开设专栏,没事寄些小小短章,配些他自己的插图,往往收信即迫不及待地第一时间捧读,文画一体,简洁质朴,或真趣盎然,或幽默狡黠,三言两语,读之开心,且尤其耐嚼,微言大义,言外无穷;偶尔通电,老少对聊,有话则长,无话则短,放下电话总觉清朗一片。东方早报转型澎湃新闻后,没了纸质版,老爷子收不到读习惯了的报纸,似乎若有所失,专栏继续寄过几篇,但终因不用手机与电脑,失去了动力,有意无意地也就停了专栏,让人怅然。

认识韩羽先生约十年,几个月前终得到石家庄一访,电话他时,九旬老爷子嗓门洪亮,用带着山东腔的口音大声地说:“你到了小区大门口,电话我!我来接你!”

到了小区楼下,挂下电话不过三四分钟,穿着黄绿色T恤的老爷子已远远走来,背微微的曲,但看上去却是昂首阔步,清癯,阳光,然后就拉着手,上电梯,到家,坐下,看画,赏字。

然后,开聊。

——这一聊,没承想居然从上午聊到下午,从下午又聊到晚上,从客厅聊到餐桌,从餐桌又聊到陈列他作品的色未央美术馆展厅……然后,再回到客厅。

继续聊。

韩羽先生在书房

韩羽先生题字

韩羽《我读红楼梦》

以下为对话部分:

从“韩愈”找到韩羽,《一条丝腰带》与上海的结缘

顾村言:韩老好,您多年前应邀在《东方早报·艺术评论》开设专栏,距今也很多年了,这也是您与上海的缘分之一,《东方早报》早已转型为澎湃新闻。说起你与上海的渊源,四五十年前,上海美术电影制片厂与您合作的一系列经典美术电影,比如《三个和尚》等,承载着很多人的童年记忆,我们从上海来,要么先从您与上海的关系聊起吧?

韩羽:我与上海美影厂从1960年就开始合作,中间1966-1976年十年间就没什么来往了,1976年后就又开始了,1979年开始到1985年我父亲去世为止,这几年每年都去上海,记得在万航渡路,有时候我住在宾馆里,有时候住上海美影厂里。

顾村言:到现在仍记得儿时最初看到《三个和尚》惊喜的记忆,记得当时最喜欢的动画片中,有《大闹天宫》,有《三个和尚》。

韩羽:还有《小蝌蚪找妈妈》,那个故事情节简单一点,是为了把齐白石的水墨画拍成动画嘛,主要是靠技术,这个技术一出现就把外国人给弄蒙了,为什么水墨画能动呢?到现在也是个秘密,他们还不知道,这是咱们的秘密。

顾村言:对。所以我小时候看《三个和尚》动画片,其实是发自内心的喜欢,一句台词都没有,却风趣幽默,感觉特别好玩,现在想来,那种拙味,简洁,质朴本真,无言的幽默与哲理,小时候是直觉地喜欢。后来读到汉画像艺术,对比民间艺术就知道其来有自,韩老后来画的一系列写意人物,似土而雅,把中国人物画的写意与民间性融合得真是好—— 这个我们回头求教,还是继续谈谈你与上海的关系,比如最初与上海美影厂的结缘始于何时。

韩羽:二十世纪六十年代,大概是1960还是1961年,“大跃进”以后,我那时候工作是在《河北画报》当编辑,编辑部在天津。按规定,干部要轮流下放劳动改造,那年是轮到我下放劳动,到农村去,就是到河北省束鹿县,现在束鹿县取消了,叫辛集市,下面有一个农村叫范家庄,我们就在范家庄劳动。有一天夏天正在下小雨,我们正在屋里推磨,自己磨粮食自己吃,就进来一个人,很逗,那时候塑料袋可稀罕了,现在是成灾了,到处都是塑料袋,那时候谁要有个透明塑料袋还挺时髦。就这么个人,戴着个塑料袋,把整个头罩起来,模模糊糊能看清楚,因为下雨他没伞,一看就像美国的三K党一样,整个脑袋上罩着个塑料袋进来了,一说话还不是北方的口音,是南方来的,找我。一问,是专门找我的,从上海来,他说他就是上海美影厂的导演,这个人是专门从上海来,美影厂派他到捷克学习动画,那个时候咱们跟美国还没来往,当时世界上的动画美国是第一,像米老鼠、唐老鸭,猫和老鼠,除了美国动画有名之外,其次就是捷克,捷克动画有名。咱们要派留学生,不能去美国,也去不了,这个人叫钱运达,他可能是个重点培养对象,把他送到捷克学动画去了,三年学完以后,又回到上海美影厂,这时候就出道了,他想露一手,怎么露呢?这是后来之后他跟我说的,他说我想拍一个好的动画片,学了三年嘛,新官上任,他说就找来找去,翻半天资料,从北京《连环画报》看到一幅漫画,叫《一条丝腰带》,是我画的——其实这也是我从一个民间故事里编出来的,我把它编好以后又画的,画的就是一个穷老头,很勤劳,每天靠拾粪为生,每天老老实实地劳动,突然有一天他在路上发现了一条腰带,是丝织品,还是很漂亮的,他喜欢得了不得。一开始喜欢,腰里有这个丝腰带很好,后来就觉得这个衣服配不上了,于是他就想法把所有的积蓄都弄成衣服穿,裤子、褂子都跟丝腰带配齐了。后来又发现,老是拿着粪叉,跟这个衣服又不配,就不拾粪了,但又没什么事干,每天坐着晒太阳,很懒惰。但是又要吃饭,吃饭成了问题了,但一吃饭又得劳动,一劳动又跟这不配,怎么办?他就每天饿着晒太阳,最后饿死了,大致内容就是这么个意思。就是1960年代,那时候提倡我们不能忘本,穷人不能富了以后就忘本了,还要保持原来的本色,那时候可能全国发现这个苗头,这一个故事恰恰是解决这个问题,我就按照这个编了一个故事,刊登到《连环画报》上。

钱运达正在找题目,一看这个正贴题,感觉很有意思,又根据这个故事发散了一下,重新改编,没有让穷老头饿死,让他认识到了问题,又改变了,又回头了,最后还是一个完满的收场,这样故事就更完整了,也符合当时的社会需要,他编成故事后,发现原来画上的造型跟这个配合,他就想找这个画作者韩羽,但是找不到,他又必须找到韩羽来给他这个故事改编造型,但当时在上海谁都不知道这位名叫“韩羽”的人怎么联系。

顾村言:当时要找到你这个高人,真不容易!

韩羽:哈,好像是不容易:钱运达当时找到了他的领导、上海美术电影制厂厂长特伟,请他协助“寻人”。特伟想了一个办法,就是写信去找中国美协的华君武,不过当时他们把我的名字都弄错了,也不知道怎么阴错阳差就把我改名成“韩愈”了。结果,华君武收到上海美影厂的信后,回了封信,说:“你要想找韩愈,去唐朝去,我没办法了解,但你要想问韩羽,我知道。”他就告诉说韩羽在河北省,这样他们到了河北省,找我就方便了,后来找来找去又到天津去了,天津那边说韩羽现在正在下放劳动,于是钱运达问到地址就专门跑下来,我当时正在推磨呢,他就进来了。我一看(他像)三K党,因为没有雨伞,模模糊糊的,也没看清。来了以后他很简短地说,说怎么样,咱去上海吧。我说:“你看我这身衣服,很农民的衣服,正劳动嘛……算了吧,不就是美术造型嘛,那就在辛集吧。”辛集有一个招待所,他们来了三个人,一个是导演钱运达,一个是搞动画设计的,他们就安排住在招待所,花了二十多天的功夫吧,就做成了。

《一条丝腰带》

《一条丝腰带》

顾村言:这动画片就叫《一条丝腰带》?

韩羽:对,我把造型做完,他们就回上海了,我继续回我的农村劳动。这一个看起来不是孤立的,结果也是1960年代左右,《人民日报》刊登了一则大消息,说上美影厂——按现在来说实际上就是改革,上海美术电影制片厂之前为什么总是上不去?因为都是他们厂内弄来弄去,弄不出名堂来,这时候厂长特伟有改革思想,于是就让画家挂钩,编故事是他们厂里的来编,导演也是厂里专业的,但是造型设计,要让画家解决,这样一来果然生效了,《人民日报》的报道说上海美术电影制片厂通过与社会上的画家挂钩,做出一系列比较好的动画片,举了很多例子,其中有《大闹天宫》,是张光宇他们设计的,《大闹天宫》现在也是经典,《小蝌蚪找妈妈》,还有《江笛》——是李可染的《牧童和牛》的造型,当时李可染没参与,李可染名气也大,请不动他,就请上海的画家方济众画的背景,但是牧童和牛,就是那个画上的。像《小蝌蚪找妈妈》也是,青蛙、蝌蚪是齐白石画上的,但是水草什么的,都是上海的画家画的。有天晚上,特伟跟我说,咱们去唐云家去,他住在上海美术电影厂的后面,就是说背景也不是一般人画的,都是请德高望重的老画家画的背景,后来发现有个片子需要补镜头,八十年代了,他要补个镜头。那天到唐云家,坐了一会儿,特伟说,“请你给画两笔水草。”他也说明了,说我们这个《小蝌蚪找妈妈》还要补两个镜头,但是原来的老画家谁谁已经没了,所以请唐云再补画,唐云二话没说就补了。画了以后,回来了以后,特伟说,别看这是一笔画,这是老画家,过去谁谁,你让他画,他才不干呢,这会儿,给他面子可不小,所以我知道都是请的当时一些社会上有名的画家。《人民日报》当时举的例子,《大闹天宫》是张光宇,《牧笛》是方济众,《小蝌蚪找妈妈》是齐白石笔墨,但没提齐白石,华君武是《黄金梦》编剧,还有韩羽的《一条丝腰带》,专门报道了一则消息,就这么一个活动,我就从这开始跟上海就结上缘了,他们对我也就有印象了。

再接着以后,拍出来了,也宣传了,在《大众电影》头版头条,中国动画的两个代表,一个是《大闹天宫》,一个是《一条丝腰带》,而且夸得挺好,后来没到两年,1966年,这个片子就成“臭鸡蛋”了,说是诬蔑贫下中农:“这不是忘本吗,本来老老实实地种地,你把他歪曲得看着丝腰带就变了,这是歪曲我们贫下中农!”那时候一发散就登峰造极了,一点坏处不能说,钱运达就挨批了,他挨批斗,他那时算一般的导演,这是初期。

1966年-1976年间,他们也拍不了动画片了,拍得也不行,十年间就拍了一个动画片,叫《草原小姐妹》,简直是一塌糊涂,那不是动画了,比连环画还次,比小人书都次,结果十年结束,他们又缓过劲来,又拍《八百鞭子》,说找谁造型呢?他们又想到我了,这时候跟钱运达没关系,是另外两个导演,这次邀请我去上海,住了一个月,给他们做造型,大概是1979年。这一个月做造型的时候,我住在美影厂,有时候没事,有天晚上阿达(徐景达)找我了,说:“老韩,有兴趣吗?咱们也继续合作合作。”

阿达,原名徐景达(1934—1987),知名动画导演、编剧

我说你说说吧,阿达就把“三个和尚”的大概意思、思想、计划说了,而且这三个和尚的起因跟侯宝林还有关系。当时就互相之间闲说,说来说去互相启发,后来就是给三个和尚翻案,原来他是没水吃,最后让他们有水吃,大翻案,这个大翻案很有意思,那时候我一听就觉得很有意思,“干!一拍即合嘛。”结果我这个《八百鞭子》的故事刚结束,第二年就是1980年了,我还记得《三个和尚》编剧本的时候我没参与,是1979年就开始动了。翻案说起来很容易,把有水喝变为没水喝,再变为有水喝,但怎么翻,一到具体就遇到很多问题,很多解决不了,我们讨论来讨论去,终归是解决了。后来包蕾写剧本,我这时候就不想去上海了,就在石家庄找了个宾馆来画,因为这个画不像写剧本那样,他已经有造型了,有几天的时间我就画完了。

韩羽画作《三个和尚》,题曰:“俗谓‘三个和尚没水吃’,又谓‘三个臭皮匠,赛过诸葛亮’,同为三数,何抑此而扬彼耶?包蕾、阿达亦有同感,相约作美术片自开户牖,让和尚舒一口气。”

《三个和尚》的造型设计与其他

顾村言:这三个和尚的造型设计有没有变化?其实现在看,阿达找到你与他的视野开阔与对中国民族风格的理解有关,这一动画的造型设计与片子的简洁隽永非常协调,背景也是简洁写意,以少胜多,有着鲜明的中国风。

韩羽:当时我们有一些想法,民间谚语里说,“一个和尚挑水吃,两个和尚抬水吃,三个和尚没水吃。”就这三句话,没了,他这三个和尚是个抽象的,说起来谁也明白,是和尚,一旦到具体的,问题来了,这三个和尚是老头?小孩?瘦子?胖子?什么模样,三个和尚不能一模一样,这里面就麻烦了,要翻案就得有一个翻案的故事,你说一出来都是坏蛋,也不对,也不符合事实,都是有缺点的也不行,谁受谁的影响,这个故事才能串起来,人物性格的发展才能延续,不能说出来这三个都是又奸又猾,那没意思了,所以我搞造型的就得动点脑筋了。我最后画的是,第一个出来的小和尚是小孩,因为小孩很年轻,单纯,一个人挑水挺自在的,他也没坏心眼,小孩是一张白纸,所以让他第一个先出场。

第二个出场的就是一个很奸刁的和尚了,这个奸刁的和尚跟这个小和尚,一开始还没矛盾,逐渐受影响了,小和尚也学坏了,他跟第二个和尚学坏了,而且中间有很多故事,这两个就教人的坏思想怎么来的,怎么受影响的。

韩羽设计造型的动画片《三个和尚》

第三个和尚就麻烦了,这第二个和第三个又得有点不同,不能完全一样,所以我把第二个弄成更奸更刁,第三个也有点自私,但是又不能太刁,这样跟第二个又有区别了,故事也就好编了。第三个是憨痴的胖和尚,奸刁的瘦和尚,这样就想办法把第三个画的又傻又好玩又自私,最后三个和尚就这么出来了。

定完以后,我说你们从上海来的,这次我请请你们吧,他说怎么请,我说附近大佛寺,吃一顿包子,现在叫烧卖。吃完包子,说咱们三个去承德玩玩去,玩了几天就回去了。回去以后,这一年的时间我就不管了,下面是他们操作的,到了1980年的下半年,出来了,《三个和尚》开始上映了。那时候出来之后,出乎我的意料,没想到这么轰动,正好那个时候反对自私,批判自私,要为公为己为别人,为别人也是为自己,那时候正在宣传这方面内容,恰巧《三个和尚》出来了,而且这个故事比较生动,贺友直还写了一篇文章。

韩羽设计造型的动画片《三个和尚》

韩羽设计造型的动画片《三个和尚》

顾村言:而且这样的作品有一个恒久的魅力,有着普世的价值观在里面,也不光是应对当时的社会背景。

韩羽:这个是当时思想正好起作用,但跟它的艺术上也有关系。当时社会各报纸都在宣传,都在写文章,这个片子是小孩、大人都喜欢看,老少皆宜。

顾村言:是的,都喜欢看,而且是超越国界的。我们后来看了电影还买小人书,记得小时候还有小朋友跟我们抢小人书。

韩羽:这片子在德国柏林放映以后,得了个银熊奖,还有丹麦欧登塞城国际童话电影节银质奖等等。歪打正着了,《三个和尚》一出来之后,阿达就上劲了。

《三个和尚》获金鸡奖后阿达绘制的漫画

画中人左起依次为编剧包蕾、导演阿达、造型设计韩羽 (《孙悟空画刊》1981年第5期)

那是1980年代初,他后来问说我拍片子“韩羽连”行不行?我说,“行啊,我在你的大旗之下,在你的麾下。”怎么叫“韩羽连”呢?因为那时正好我有很多漫画,因为我那个漫画,适宜拍小动画,因为动画有长拍有短拍,动画片有动画片的特点,他为什么要拍我的,他也喜欢画漫画,他也经常读我的漫画,我有这么一个漫画叫“无法表态”,是画了一个狗。画了这么一个人,穿着破衣服,破裤子、破褂子,狗从那边过来,一看这是个落魄的人,说狗咬破衣服的,实际上狗也未必就专咬穿破衣服的,这是人习惯的看法,狗眼看人低。狗也不一定这样,但是咱按照人的看法来的,这边是穿破衣裳的过来了,这边是一个狗正好过来,就汪汪地咬。第二幅,这个人开始变了,我穿身好衣服,还是这个狗又来了,这个时候不咬了,摇头摆尾,一幅媚相,拍马屁嘛。第三幅,还是这个人,上身是好衣服,下身是破衣服,一半穷一半富,狗是咬也没法咬,拍马也没法拍马,其实这三个拍成一个动画片很有意思,很简单,真正的一人一幕。从第一个场面,从这出来一个人,穿着一身破衣服,这个狗过来了,走到中间的时候,又咬又叫,这就完了,变成白荧幕。第二个又是白荧幕,还是那个人出来了,狗又过来了,就是我刚才说那个表态。最有意思的看第三个,这个是要看导演,上身好的,下身破衣服,狗又来了,看狗的表情,一会儿想咬,一会儿又想拍马屁,就是这个戏把这个做足,这个就很好。这一点靠我们搞造型的画家,我画漫画就这一个动作,也是需要反复的思考,再要看导演。这个时候我造型都做好了,就是等着他拍。

同时又有一个题目——这是他出的主意,《新装的门铃》,那时候有一个门铃,就等于现在谁买了一个德国进口车一样,很时髦,都很穷啊,你家里按门铃不得了啊。就有一个小伙子买了个门铃,那必须显摆显摆,必须想法子表示我有门铃了,就表示他的心态。按了个门铃,谁也不知道,还是敲门,他就着急,因为他不能说话。大家还是敲门,没有一个知道的,就从这里边发生冲突,这个冲突也是很好笑,结果白按了,谁也不知道有门铃,他着急。最后怎么样,我记不清结尾了,这个也拍出来了;还有《两个将军》,这个是我做造型设计的,这个比较复杂,我也做了造型,也编剧,我个我不细说故事了。

还有一个,叫《超级肥皂》,还得了金鸡奖,也得过日本的什么奖,这个《超级肥皂》大概是20分钟,这个也拍完了。现在能上映的是《超级肥皂》《新装的门铃》,结果在这个时候阿达就去世了,别人也不可能拍,我也不想叫别人拍,结果到《两个将军》,我说不想拍了,上海美影厂还想拍,但我也没兴趣了,最后他们是用我的脚本,我始终没见过这个电影,导演是钱运达,但这个我没看到过片子。

《超级肥皂》

还有一个我编剧的,也是跟阿达合作的,但是没流产,我做的编剧,我就不想再做造型了,高马得做的造型,詹同导演,也拍出来了,叫《八仙与跳蚤》,这都是我跟上海美影厂的合作,除此以外小打小闹的还有《老虎拔牙》等,但对我来说就不是主要的了。

顾村言:你后来从漫画、连环画转到国画,也是1980年代中期,后来与上海美影厂联系就不多了?

韩羽:对,我跟上海美影厂在这以后就没联系了。我也对动画兴趣不大了,而且上海的好导演都没了。《三个和尚》从首次放映到现在已是四十年了,阿达、包蕾也已辞世三十多年了,记得当年争论时,阿达总是笑嘻嘻地说:“老韩,我可以想象得到,你将来一定是个固执的老头儿。”

阿达遽然辞世后,我有挽联寄托哀思:

“日间谈艺,晚间谈天,塞北江南,同憩同游,音容宛在,揪发半晌尚疑梦;去年悼师,今年悼友,和尚将军,一在一故,造物忌才,棰胸中宵怒詈天。”

漫画画不下去,逐步开始戏曲人物画创作

顾村言:让人感怀不已,其实当时上海的美术电影与连环画都可以说是一个时代的记忆。上世纪七八十年代,上海美影厂的美术电影,上海人民美术出版社的连环画——比如贺友直的连环画等,都是个高峰期。

韩羽:从1979年到1985年这几年,我和上海美影厂合作很多,同时在这个期间我开始画戏曲画。我为什么画戏曲画,我以前是画漫画,在1966年之前,而且我也下定了决心一辈子就搞漫画,什么都不画,而且要成为专家,我本来是专业画画的,1950年代我也画连环画,但是兴趣不大,对漫画兴趣大,因为漫画的表现力,可以表达自己的想法。所以以前是画漫画,但这个漫画画来画去,画不下去了,不是我画不下去了——是后来整个的形势,导致漫画就不能画了,画漫画本来不是歌颂的东西,都是讽刺。

顾村言:是不是因此后来想到了转型。

韩羽:不是转型,是漫画没法画了,到了1966年以后,你想画漫画也不让你画了,干脆就不画了,所以也就没法画了,以前是没法画,想画也不让你画了。我原来的工作单位也不要我了,《河北画报》、美术机构也不要我了,那时候说不要你就不要你了,因为所有人都在农村,上面觉得谁合适就让谁回来,我在农村一直待到1975年,从1966年开始,我一直到1975年还在农村,那时候我才45岁。到了这一年,全宣传队的十几个人就陪着我,都急了,就像嫁不出去的大姑娘,谁都不要我,人家说我们不能老陪着你,你不走,我们这个队也成不了,天天催我,走吧,随便找个地方走吧。

其实我还不想随便找个地方,谁愿意随便找个地方,我们又不是地主,又不能那么处理,就在那耗着,天天骂,还不走啊,就厚着脸皮在那待着,待到1975年,没办法,准备进工艺美校,那时候谁进学校都怕,1966年以后学生打老师,谁愿意去那个地方受罪,一说进学校,那就是与狼共舞,谁不怕?但是我的档案到了保定工艺美校,我拿着,我就不去,就这么跟他耗着,耗一天算一天。正好这个时候,工艺美校的教员都是专科毕业的,一听说韩羽要来当老师,当时就炸锅了,他为什么来,他会教什么,会画水墨画?还是会画水粉?我去了以后也给他们丢份,人家都是专门学校毕业的嘛。他们老师不是抗拒我嘛,我正好不想去呢,我原来的老同事,宣传机构的老同事都知道我,听说我要到保定工艺美校教书去了,估计要看笑话,那时难过极了,一边拒绝我,一边看笑话,我又没地方去,这种处境!

在这个时候我开始学画戏画,在美术学校教书其实也简单,不就是画个石膏,画个人物画,我以前也干过。别看我没上过科班,到了工艺美校,画模特,我也画,我也不是专家,他们不是拒绝我吗,我就画,他们画我也画,我们搞创作的,别看素描基础不行,但艺术画像那就比他们画得好,半个钟头不到,大家看,都看,我一看那些画素描的,都是似像不像的,我这已经像了,然后我抽着烟卷走了,其实再让我再往深度里画,我也深度不了了,这回他们也不好说我什么了。

一学期就上两周的课,剩下的时间愿意来就来,尤其那时候的学校,你干什么,天天闲着,画什么呢?画工农兵,我也不想画,说实话这小伙子专业的,我也比不过他们,画工农兵不行了。我不画工农兵,机关枪也不是我的长处,一不小心就成反革命了。你还又想画,也想写书法,唐诗不能写,宋词更不能写,毛主席诗词更不敢写,为什么呢?你要写规规矩矩的行,如果稍微变化一点,那会被人抓住把柄,所以只有一个人的字敢写——鲁迅的字,鲁迅也就那一两首诗,我就反复地写,“横眉冷对千夫指”,内容保证是革命的。

后来画孙悟空,画得难看好看都可以,不存在丑化革命,所以就画孙悟空。后来又发现能画李逵,新水浒了,李逵是最革命的,宋江是反革命的,画李逵,画孙猴子。就这么开始,开始就用写意画,用宣纸,用笔墨画。

韩羽(右)忆与上海美术电影结缘往事

韩羽画室墙上的年画

顾村言:1975年以后画戏曲人物时,像陈老莲、关良有没有接触过?

韩羽:我说一下关良,可能是1955年,大概是这个期间,我在杂志上看到一幅关良的《石秀杀和尚》,我那时经常谈的是连环画、漫画,要不是画美帝国主义的,再不就是宣传画,连环画也是挺美的,工农兵也挺美的,都很正常,突然看到这么一幅画,就像头一次见洋鬼子一样,震动非常大。可是邪归邪,说它邪吧,还有吸引力,也说不出什么来,我就看过这么一幅画,水墨画,石秀杀和尚,我就心里留下很深的印象,以后再也没有见过关良的画。

顾村言:真迹也没见过,其实当时你看到的是杂志。

韩羽:我从那以后再没见过,但是我永远模模糊糊记得有这么一幅《石秀杀和尚》,不正经,挺邪气,也不是邪气,有魅力,按现在说,是审美吧,总是忘不了。后来也听别人说,老美术工作者,这一类的东西,都是属于资产阶级的,这个都不行的,说那个思想看起来并不健康,当时听了也不敢吭,也不敢说,但是脑子永远有这个印象。从1955年看到,到1965年,1975年,我教书的时候,二十年了,还没忘记。这个时候我不是画戏曲画嘛,这时候我也听说关良早就不画外国画了,正画样板戏呢,画阿庆嫂,我就很遗憾,他一画这个,肯定不行,糟蹋了,糟蹋了,他都落笔了,不画这个了,现在他也改过来了,改邪归正了,画阿庆嫂去了,但是我也只是听说,没见过,那时候刊物很少,不可能发表的,你看不到,也没有手机,也没法传播,光听说,我就很替他遗憾,我说关良可惜啊,怎么开始画这个了,总觉得有点缺陷。这个时候我想,他不画,我画!我画也不敢画《石秀杀和尚》,就画孙猴子,画李逵,我尽量的从我的印象里画。结果,随着时间,1976年以后就开始拨乱反正了,这时候戏曲界也开始百花齐放了,我就敢画《三岔口》了,敢画《苏三起解》了,为什么画这个呢?这个也有意义,三岔口,因为警惕性提的过分了,本来不是敌人的也当成敌人来打了,跟之前的运动也有关系,这在1976年以后,影响很大。

韩羽作品《三岔口》

韩羽作品《三岔口》

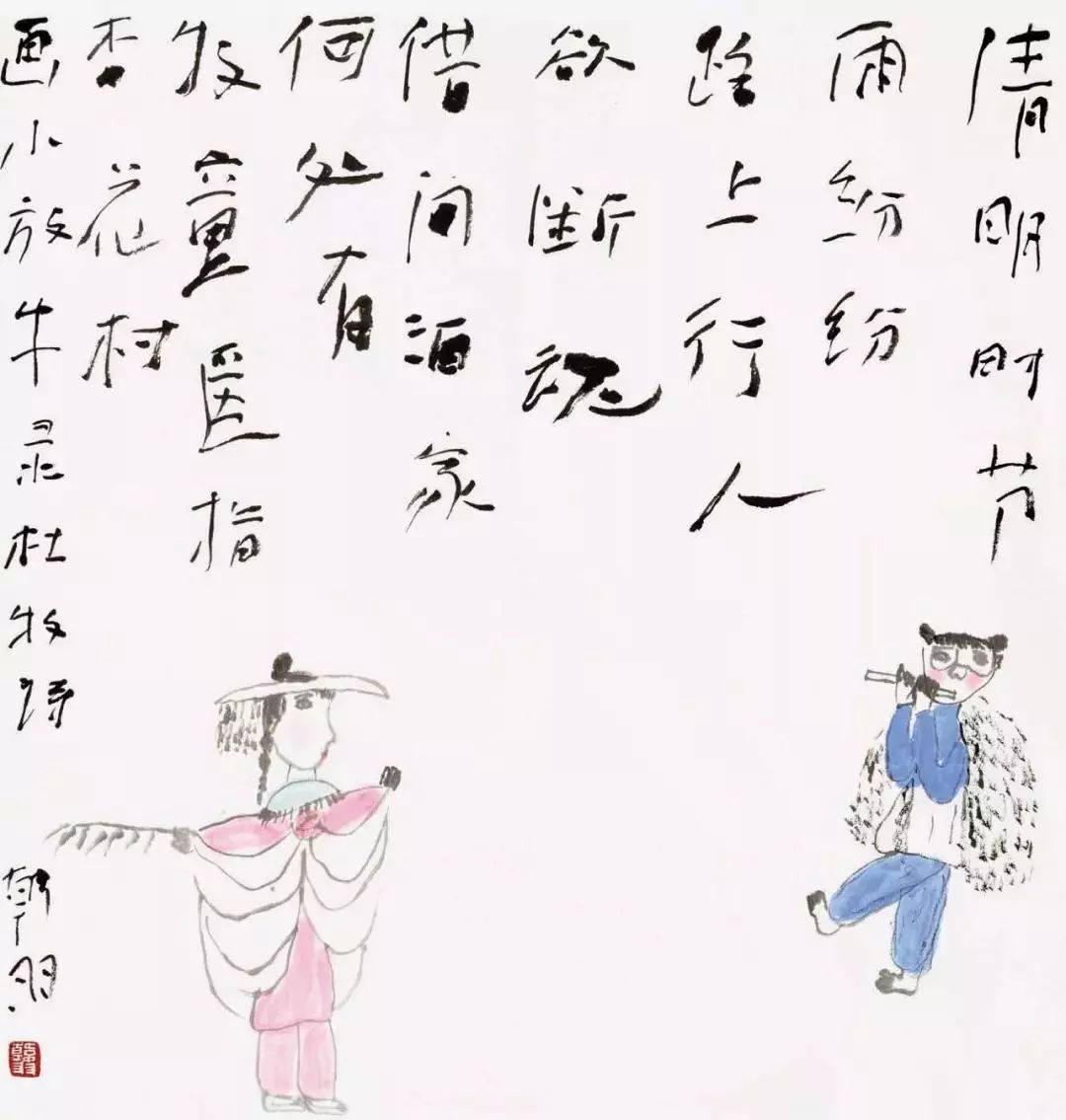

韩羽作品《小放牛》

韩羽作品《韩信月下追萧何》

韩羽作品《焦大》

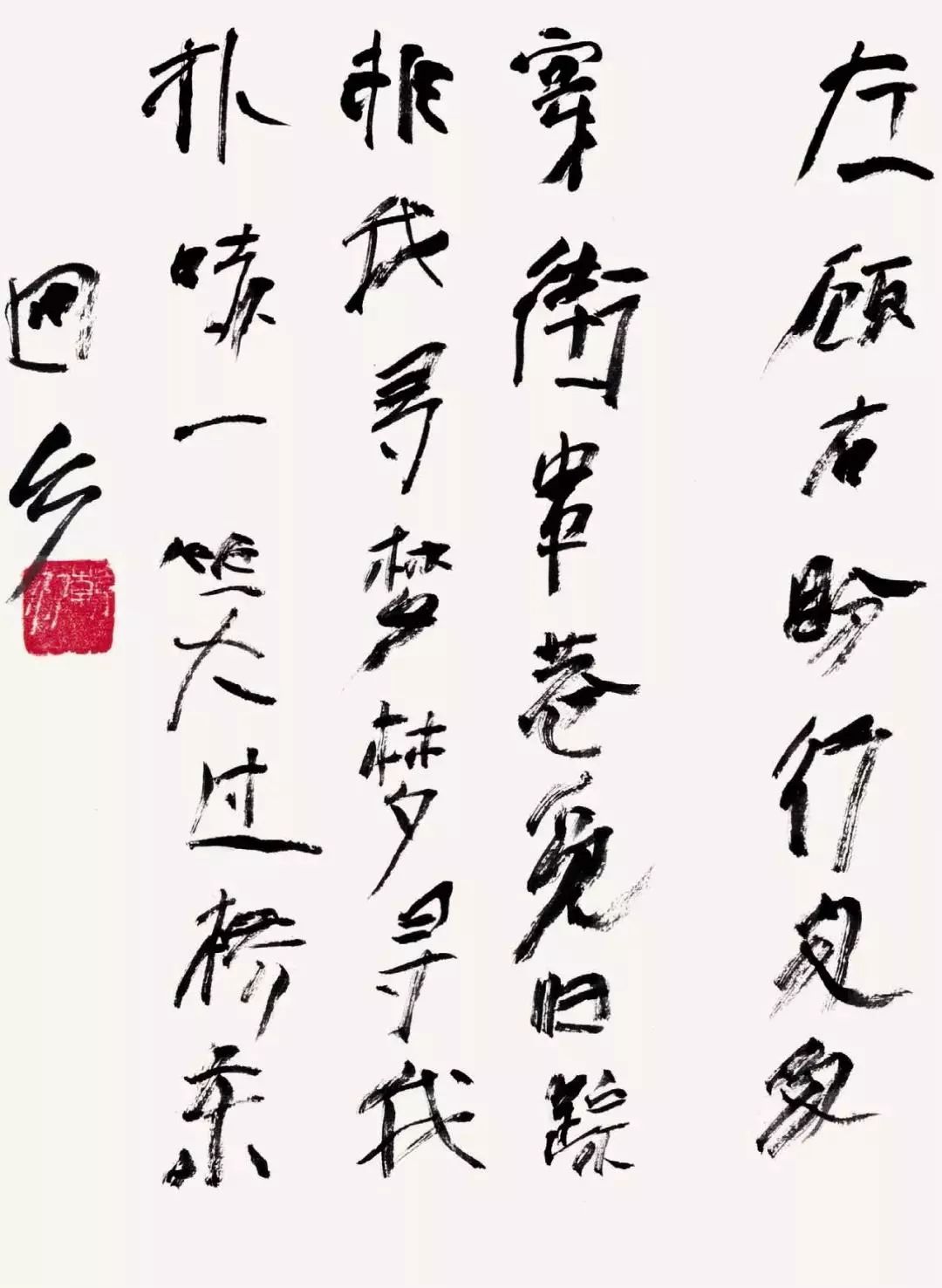

韩羽书法

(本文录音整理 杨洁 志鹏 )

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司