- +1

20岁常春藤高材生意外离世,鸡娃式育儿错了么?

原创 外滩君 外滩TheBund

为孩子付出了自己所有

他用18年培养了一个几近完美无缺的人

引得广州无数妈妈讨教育儿经

这样的单身父亲有错吗?

当下父母拼破头的教育里,究竟有没有一条路能保证将孩子培养成精英?

20年前,一位广州爸爸和妻子离婚后,不愿把孩子丢给保姆,于是辞去高管工作,将孩子带去郊区,自己盖房子,开垦荒地、种菜养鸡,过上田园生活。

他卖了市中心一套房,从小学起送孩子上一年六七万的私立学校。孩子很争气,3岁学完了小学课程,高中拿了数十万奖学金,被常春藤名校录取。

这位广州爸爸也成了当地妈妈圈网红式育儿博主,吸引来电视台媒体采访,到处分享育儿经验、开课,收获了100多万的粉丝。

如果故事到这里结束,该有多好。

然而真正的结局是,这位别人家口中的孩子在美国突然离世了,原因是长期以来的抑郁困扰。

随着故事在网上发酵,广州爸爸神级育儿博主的形象一夜崩塌,窒息式教育、表演性人格,无数质疑声和非议指向他。

最无所适从是许多曾经一起鸡娃的妈妈粉,有人说这不仅是网红爹之痛,更是全广州市妈妈的痛。

痛心背后,是包括我在内的很多人在问,为什么全心全力付出,最后会让孩子走向这样一条道路?

01

圈里的“育儿专家”“网红爸爸”

男孩名叫张一得,父亲自称老得、一得他爹。

作为广州育儿圈的红人,老得喜欢在网上分享自己和儿子的日常,把教育心得写在贴吧、公公众号里。

随着斯人逝去,原本的琐碎亲密的相处记录,成为不少人指责这位网红爸爸的罪证。

但完整地看完公号里146篇文章,你一点都不会奇怪为什么老得育儿方式能得到无数广州妈妈们的共鸣和热捧。

老得的教育过程,就像他所说的要尊重孩子,一起都是从自身做起。辞去高管工作后,没有收入,他一边努力磨砺自己,一边教孩子技能。

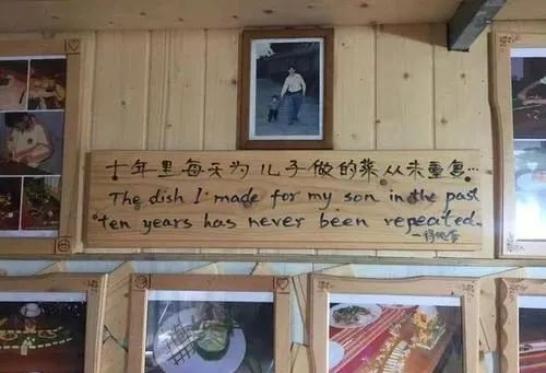

10多年来,老得在山上的种地养鸡养鸭,每天做的饭菜从来没重复过,灵感多数来自孩子当天的生活成长故事。

老得本来就是英语系的高材生,为了让孩子随时随地学习英文,他把姜蒜胡萝卜精心都雕刻成字母,累计约有20万个。

怕孩子一个人在山上孤单,他就邀请来一群其他的孩子前来坐客,让儿子当主人,亲自做饭招待他们。

孩子喜欢踢足球,他又自造了一个足球场,接着又是农场、读书亭以及“小小游乐园”.......动手能力非常惊人。

足球场

读书亭

鸡舍乐园

从小学开始,一得就被送进学费高昂的国际学校,光是初中,学费每学期就要3.2万。

哪怕大学出国,对于没工作的老得来说天文数字的学费,老得也只是说,“哪怕儿子的学费需要100万元,我也会想办法凑齐。”

和当下大部分功利性学习不一样,老得不是让孩子死读书的人,他很清楚科学教育一定要有“素质教育”,真正的精英是在体能和学业上兼顾的人。

“如果一个人能在某个体育项目是顶尖的强大,同时在学业上又是世界级的顶尖学霸,这个人肯定很厉害。”

刚满10岁,一得便开始骑山地车远行,来回行程超过五十公里,小学五年级时,一得又被放出去独自旅行。

在此之前,父子一起去过重庆,西安,内蒙......所有的规划行程、住宿饮食、景点安排全部都由小一得独自完成。

这样培养出来的孩子会不优秀么?

张一得就读的国际高中,学校公众号里平均10篇文章里,有6篇都有他:托福首考114分,其中阅读口语双满分;杜克大学数学竞赛三等奖.......

更可贵的是,老得从来不是精致利己主义者的推崇者。

虽然日子过得并不富裕,但他安贫乐道,有难得的风骨,“并没有觉得两个人很穷,双方很努力,很尊重对方,我们非常富有”。

这也让张一得业余时间有了更多空间,考了摩托车驾驶证、红十字会义务急救证书,积极参与红十字会义务活动。朋友是用“心灵很伟大”、“善良”这样的词来形容他们。

花了18年,老得付出了自己所有,给了最好的读书条件,将孩子培养成了一个从学业到道德上几近完美无缺的人。

和许多一心鸡娃,望子成龙的父母一样,这样的单亲爸爸你真的不忍心责怪他错了。

02

“我的父亲是一个贫寒的绅士”

有人说造成孩子的悲剧,是因为老得丧失了自我,把爱变成一种极强的控制欲,我并不赞同。

老得曾担心孩子会感受到压力,在他写的文章里,经常能给看见尊重、敬畏、理解等词。

他非常清醒地对一得说过:“爸爸真的从来没有付出过,爸爸一直在享受生活。当你成为我生命的一部分的时候,我用我的生命,心怀对孩子的敬畏,与你一起享受生活。”

而一得也很尊重、敬佩父亲是安贫乐道的人,称自己的父亲是一个贫寒的绅士,从不会因“贫穷”感到沮丧。

“我爸很少会反驳我的决定,在教育我树立正确的是非观后,我基本就是自己负责自己的人生。”张一得说:“每个人都是社会的个体,社会的幸福和个人的幸福有时不同,我想坚定我作为个体的意义。”

我同时相信,一得父亲真的是站在一得的角度上考虑。

考入埃默里大学,这所素有“南部哈佛”之称的私立研究型大学时,一得选择的并不是大学里最好的生物、化学,也不是常见的金融、法律,而是自己喜欢且并不一定好就业的哲学。

虽然我们不能粗暴地将一得过世和父亲联系在一起,但可以肯定的是,老得一定是希望自己的孩子成为“优秀”的人。

在他的评判标准里,不停地提到要成为一个善良的人,一个厉害的人,一个能找到自己的人生价值,人生目标的人......

于是他设立一条更高、更好的准则,将自己最好的一切都给了儿子,品德、学识、勤劳、善良......

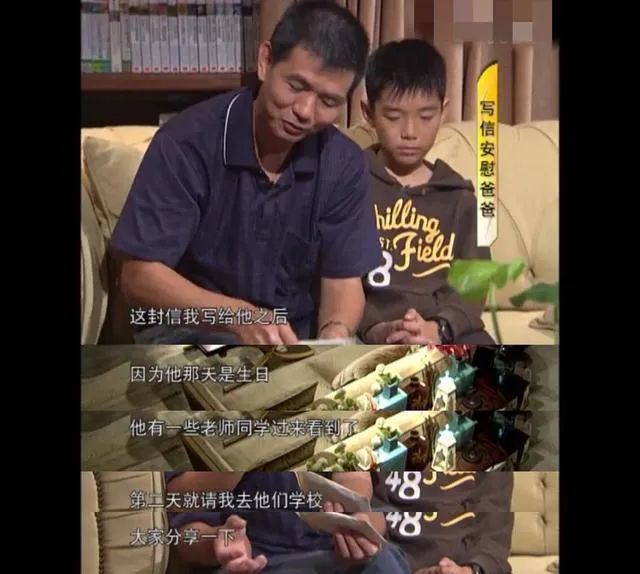

一得接受采访时说希望将好成绩作为礼物给爸爸

遗憾的是,在付出心血的栽培中,老得可能并不了解儿子每个成长阶段在想什么?有些他忽略的生活细节,外人看了很难过。

一得的留学申请书里,小时候别人认为那段田园诗意的日子,在他眼里是可怕的:

有一次,我在卧室里赤脚踩到一只臭虫,在换衣服时不得不把它从水泥地板上刮下来。那些虫子还经常在挂在荔枝树下晾着的衣服里产卵。因为我们的屋顶是金属的,雷雨也让我感到可怕,那些时刻尤其可怕。

老得倾尽所有,让孩子上的最好的高中,但换来的可能是深刻在脑海里的不自在。

因为我总是和更富有的孩子在一起:记得我爸卖掉的房子吗?他用这笔钱供我上了我们区最好的私立学校。

老得引以为傲的锻炼孩子勇气,让他独自出去旅行,但在一得心里,最快乐的日子永远是和父亲一起旅行。

然而有一件事是肯定的,我永远不会忘记在那辆绿色的吱吱作响的火车上,我和爸爸在中国旅行时是多么开心。

背负着太多期待,太多意义,太多目标,在3年前出国时,一得便开始不停思索生活的意义。

张一得曾发过的两条朋友圈,显露过自己的情绪。

一条是在高中毕业典礼发言后,经历过漫长的学习阶段后,仍然请大家监督他不要划水。

另一条是他人生最后一条,感慨“生活还要继续,生活也还会继续”,配了一张在石头上摔碎酒瓶的图。

我们不知道一得人生最后发生了什么,但在不停追寻人生意义上,生活还是让20岁的他沮丧、失望了。

03

人生目的并不是越高、越快、越多

如果我们将父母对孩子教育成功的终极目标定义为:希望他做一个拥有幸福人生的人。那一得爸爸的教育无疑是失败的。

在这个不确定时代,鸡娃、内卷、小镇做题家一个个标签不断泛滥,网红式精英教育的滤镜似乎早就应该碎了。

不停地获取知识、拿下证书,科学教育、素质教育轮番上场......已经证明并不是一条一劳永逸的路径,确保孩子万无一失过上好日子。

清华大学教授刘瑜曾说过一句话:“要坚信自己的孩子会长成一个普通人”。

她认为这作为一个母亲的座右铭,从开始就把她从虎妈的战车上解绑了,重新获得了做母亲的自由。

虽然很快迎来群嘲,因为她和丈夫本身就是清华大学老师,上过藤校,孩子注定不会平庸。

但站在刘瑜的角度,竞争永远都会存在,那里有另一个维度的目标和攀比。

在这位大学教授眼里,“成功”的标准是让孩子过上怡然自得的生活,是把一棵小草培养成一棵美好的小草,一棵健康的小草,而不是苍天大树。

接受自己孩子成为普通人,是不局限于孩子,跳脱出世俗评判的标准,也在给他更多宽慰和选择。

正如一得妈妈曾在一得称为灾难性SAT考试失败后劝慰他,“当你长大了,你最终会发现你和其他人一样平凡”。

“你也会一样的健忘,平庸,麻木不仁。别再觉得自己那么特别了,只要做你所期待的就好。如果人们都在做他们应该做的事情,世界上所有的问题都会得到解决。"

或许父母唯一能做的,就是做自己能做的,帮孩子接纳自我,真正地活在当下,感受每一刻的快乐。其他更多的期待就交给时间吧。

真可惜,时间不会再教给一得这些了。

文、编辑/昌圈圈

部分资料来自公众号一得他爹育儿故事、广州日报、全现在

图片来自来自网络,如有侵权请联系删除

以上内容来自「外滩TheBund」(微信号:the-bund)

已授权律师对文章版权行为进行追究与维权。

原标题:《20岁常春藤高材生意外离世,鸡娃式育儿错了么?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司