- +1

广州博物馆:长盛不衰的对外窗口

原创 MMC 中国航海博物馆

在两千多年的历史长河中,无论时代风云如何变幻,广州始终在“海上丝绸之路”中发挥着枢纽作用,以宽广的胸怀接纳汲取八方宾客和外来文化。

广州博物馆文物重器,就在中国航海博物馆『大海就在那:中国古代航海文物大展』。

今天的“大海就在那”探展日志,让我们走进『大海就在那:中国古代航海文物大展』展厅,欣赏广州博物馆带来的航海珍品文物。

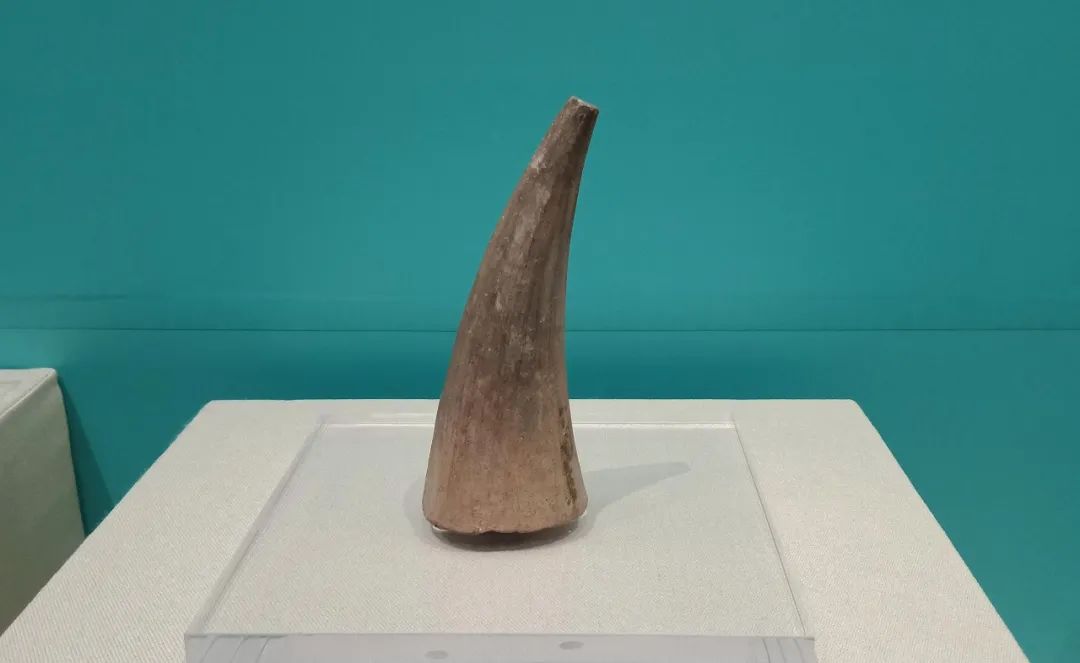

西汉·陶犀角

西汉(前202-8)早期

高14、底径5厘米

广州博物馆 藏

这件陶犀角为红陶胎,呈上尖下宽圆锥体状,微弯曲,底平。

汉代本土虽有犀、象的踪迹,但东南亚、南亚却更为普遍,这些异兽通过朝贡贸易等方式随海路远道而来。故犀角、象牙的使用在汉代相当普遍,汉墓中也常出现陶制仿真犀角、象牙。

东汉·水晶玛瑙珊瑚珠串

东汉(25-220)

长60厘米

广州博物馆 藏

汉武帝平定南越国后,多次派人携大量丝绸、黄金等乘船赴南海贸易,海外水晶、玛瑙等各类宝石和玻璃制品进入中国。

这件水晶玛瑙珊瑚珠串由100多粒大小不等的水晶、玛瑙、珊瑚等多种珠子串成,形状各异,颜色多样,碾磨光滑,做工精致。中间穿有一金花球,圆球形,空心,制作工艺高超精美,具古希腊风格。

西汉·胡人俑陶座灯

广东广州刘王殿出土

西汉(前202-8)后期

通高28、盏口径11、宽18厘米

广州博物馆 藏

随着海上丝绸之路的贯通,大量波斯、阿拉伯、印度与马来西亚一带的异域胡商从海路来华贸易。外国人形象作为一种文化元素频繁出现在汉唐时的器物中,是东西方海上交往与人口流动的见证。

这件胡人俑陶坐灯头部缠巾,上承灯盘,躯体肥胖。圆目、高鼻,舌头吐出唇外,口部上下均刻划须纹,手臂、胸腹及腿上亦划体毛。突乳、跣足,右足盘屈,左足上曲,左手按膝上,右手作叉腰状。

这类胡人俑座灯是岭南地区汉墓的常见陪葬品,最早出现于西汉中期,面目体型与西亚和南洋群岛的人相似。此物出土时位于主人棺具前后处,可能是汉代达官富人来自海外的男性家奴形象,用以为主人掌灯。

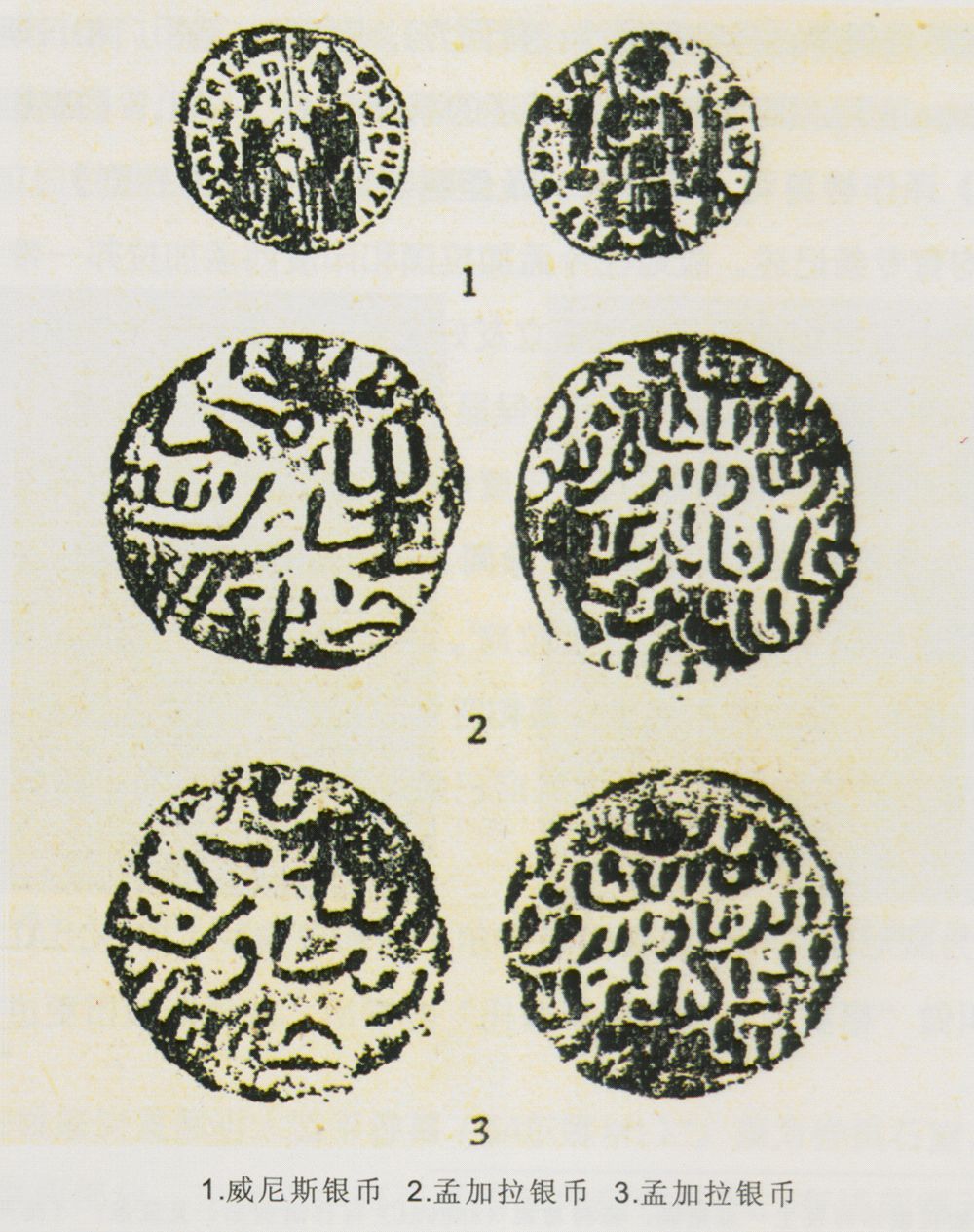

15世纪·威尼斯银币

广东广州韦眷墓出土

15世纪

直径1.3厘米

广州博物馆 藏

海上贸易的发展促进了中外货币的流通。尤其到了明清时期,中国商品畅销欧美,垄断国际市场,美洲乃至世界各地的大量白银涌入中国,因此海上丝绸之路也被称为“白银之路”。

这枚威尼斯银币出土于广州韦眷墓。韦眷,成化至弘治年间(1465-1495)曾任广州市舶太监,据记载,他在广州“纵贾人,通诸番,聚珍宝甚富”。

此威尼斯银币现今世界上仅存两枚,为威尼斯共和国总督帕斯夸尔(1457-1462)所铸,称为“格罗索”或“格罗塞托”,与同时出土的孟加拉银币皆为铸造并通行于15世纪的银币。14世纪开始,威尼斯禁止从陆路输出格罗索银币,只允许商人从海路带出,故这枚银币应是通过海路来到中国。

韦眷墓出土的外国银币

银币上有铸工名字的缩写字母ZP,他是1461年在职的,而韦眷墓约建于弘治八年(1495),也就是说,银币埋藏的时间与铸造年代相差不到40年,即在当地铸造40年后在广州流通,这反映明代广州跟欧洲应有交往。

南朝·鎏金铜佛像

南朝(420-589)

通高54.5、佛身高43.8、座高10.7、底座径17.4厘米

广州博物馆 藏

航海带来的不仅是人口、商品的交换,更有宗教与文化的交流互通,佛教在中国的传播发展就与航海密切相关。广州是中国最早沐浴海上佛光的地方之一,因南朝时佛教禅宗鼻祖达摩从印度航海抵达广州,这里被称为“西来初地”。

这尊佛像立于莲花宝座之上,一手指天、一手指地,双目微闭,开脸祥和。佛教在南北朝时得到广泛传播,佛教造像即是当时佛教兴旺的佐证。

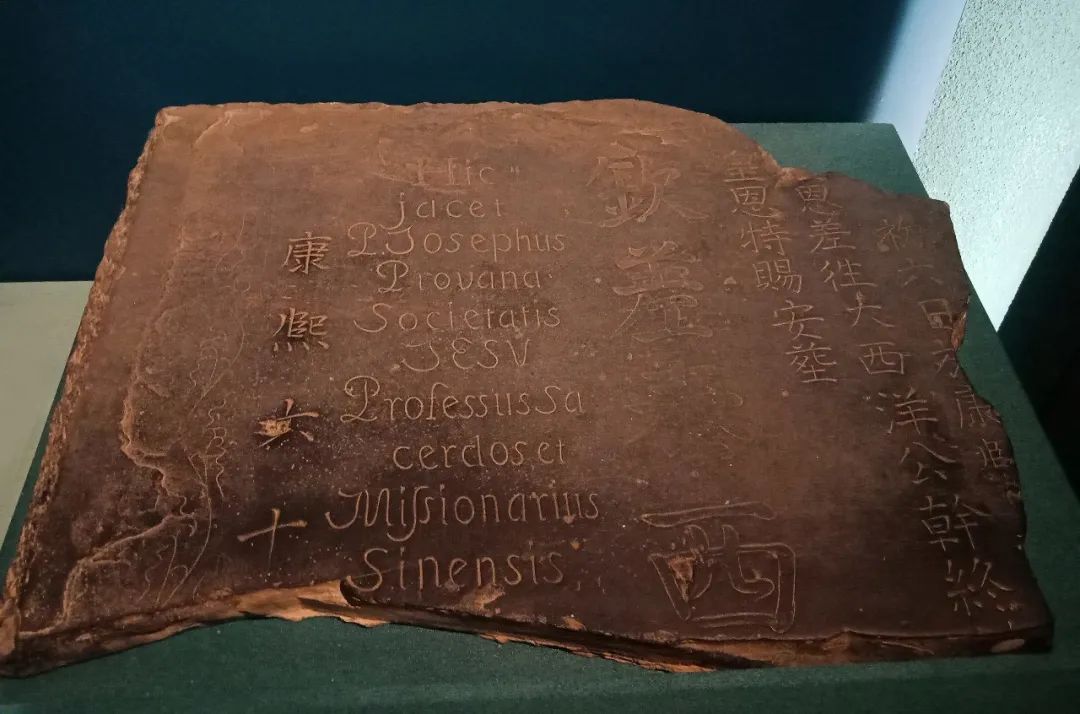

清·耶稣会传教士艾若瑟墓碑残件

清(1644-1912)

长76、高56、厚7厘米

广州博物馆 藏

宋元以后,西方与亚洲的海上交流更加频繁,基督教在中国已有一定影响,天主教等教派也传入中国沿海,统称为“也里可温”教。

艾若瑟(1662-1720),意大利人,清初来华天主教传教士,受到康熙帝器重,又奉命出使罗马教廷。因病留居欧洲六年方返华复命,航海至小西洋大浪山(好望角附近)时病逝。灵柩运至广州,葬城外瑶台乡。

清·广彩潘趣大碗

清(1644-1912)

高23.9、口径59.2、足径34厘米

广州博物馆 藏

明清时期,随着大航海时代的开启,中西方交流的广度和深度远远超过之前任何一个时代,而广彩就是这一时期中西方文化交流的结晶。广彩也叫广州织金彩瓷,是清代专门为了外销而生产的釉上彩瓷品种。

这件潘趣碗器形硕大,口径将近60厘米。碗上共绘制206个人物,碗心、内壁、碗沿以及外壁、开窗内分别呈现不同场景和人物故事,表现热闹、喜庆的生活场景,纹饰繁复紧密,色彩华丽饱满,人物生动传神,观赏效果极佳。

广彩外销瓷交易场景

“潘趣碗”一词音译自英文punch bowl,是欧洲人用来调制果酒的器具,后来也用做装饰品,中国称之为“宾治碗”或“潘趣碗”。18到20世纪,随着欧洲上层社会私人宴会的日益流行,欧洲人曾大量从景德镇和广州订烧这类大碗。

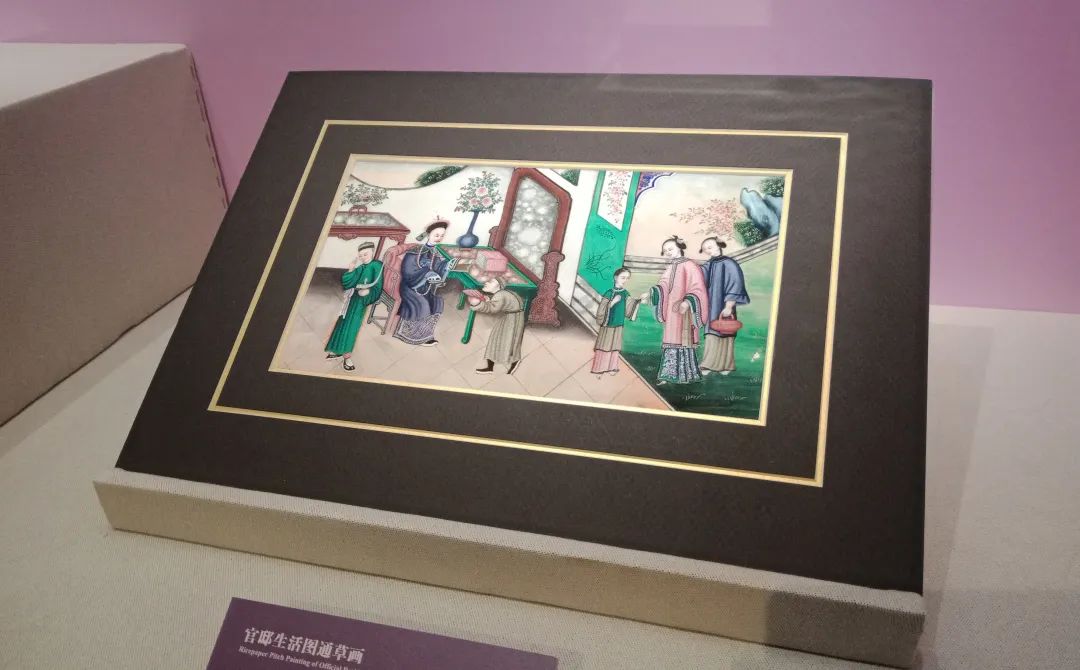

清·官邸生活图通草画

清(1644-1912)

长45.2、宽32.8厘米

广州博物馆 藏

西方绘画的技法与思想在“西学东渐”时已随传教士进入中国。18、19世纪,为迎合西方的“中国热”,广州画师以西式绘画颜料与技法绘制中国风情的图画,销售给来华的洋人。外销画有油画、玻璃画、通草水彩画等类别,中西艺术技法与风格的交融是其最大特征。

通草画是以通草的茎制成画纸,以水彩在其上作画,色彩浓艳、造型生动。此幅通草画描绘清代官邸生活场景,是外销通草画的常见题材,成为西方人了解神秘东方的重要途径之一。

国祚不足百年的南越古国

却是岭南地区航海史中的重要一页

留下众多两千多年前的海外舶来品

下一期探展日志

西汉南越王博物馆的海路遗珍

等您来看

END

来源 | 中国航海博物馆 陈列展示部

供稿 | 蔡亭亭

图片 | 蔡亭亭

原标题:《『大海就在那』探展日志|广州博物馆:长盛不衰的对外窗口》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司