- +1

“由跟跑变为领跑”——《龟兹石窟题记》出版座谈会

2021年3月21日,由中西书局主办的“《龟兹石窟题记》出版座谈会”在上海举行。《龟兹石窟题记》(以下简称《题记》)由新疆龟兹研究院与北京大学中国古代史研究中心、中国人民大学国学院合作,对古代龟兹王国范围内现存所有吐火罗语资料,尤其对之前较少被关注的石窟题记予以系统梳理,进行详细释读及研究,是一部具有国际学术水平的新疆现存吐火罗语文献研究的学术专著,包含文物图版、保存信息、字样摹写、内容转写、翻译注释、综合研究、词汇索引及文物编号索引等。《题记》的出版,不仅将呈现中国学界在吐火罗语文献研究上的最新成果,更充分反映了新疆地区自古以来就是丝绸之路上多民族聚居、多文化交流的文明交汇之地。

《龟兹石窟题记》出版座谈会海报

新疆龟兹研究院党委书记王一龙在座谈会上讲到,《题记》是自《新疆克孜尔石窟考古报告(第一卷)》出版以来,克孜尔和北京大学合作出版的又一力作,很荣幸,此次的合作单位还有中国人民大学。这套书的出版具有里程碑的意义。2020年10月23日,国务院办公厅印发了《关于加强石窟寺保护利用工作的指导意见》,这是中华人民共和国成立以来首次以专门类别的不可移动文物为对象出台的专项工作指导意见,对我国不可移动文物重要类别之一的石窟寺,第一次从国家层面、战略高度,对其历史价值、文化内涵、社会意义进行了集中表述,显示了石窟寺在中国文物遗存中的重要价值及其在经济社会发展中的特殊意义。

新疆石窟寺是我国石窟寺的重要组成部分,是新疆多元文化荟萃、多种宗教并存的历史见证。加强石窟寺保护利用工作,事关中华优秀传统文化传承发展,事关文化润疆战略全面实施,事关丝绸之路经济带核心区高质量建设和文明交流互鉴,具有重大意义。

因此《题记》的出版,不仅将呈现中国学界在吐火罗语文献研究上的最新成果,更充分反映了新疆地区自古以来就是丝绸之路多民族聚居、多元文化交流融合的文明交汇之地。《题记》的出版是践行新时代石窟寺保护利用工作的最好成果之一,也为筑牢中华民族共同体意识提供了有力的实证。

王一龙

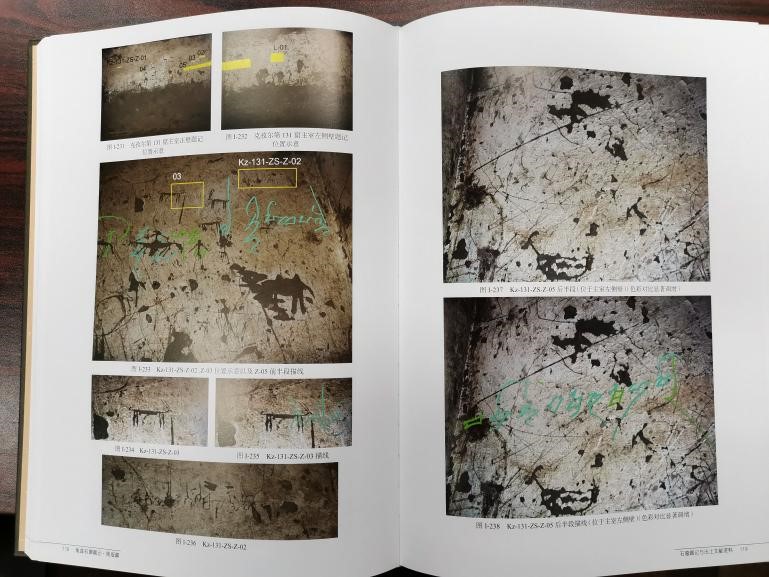

最终呈现出来的《题记》一函三册,分别为《题记报告篇》《图版篇》《研究论文篇》,成果版面字数约1814千字,图幅数1760余幅,精装,16开,《图版篇》全彩印刷。

《龟兹石窟题记》实拍图

座谈会上,新疆文物考古研究所前所长王炳华、汉语大词典编纂处编审徐文堪,以及北京大学教授段晴、新疆大学教授孟楠、陕西师范大学教授王欣、北京大学教授朱玉麒、北京服装学院教授邱忠鸣、中山大学教授姚崇新、上海大学教授陈菊霞等龟兹学、西域考古、语言、历史、文献学、艺术史、宗教史研究等各领域的多位专家,就《题记》的整理工作、学术价值、出版经验以及龟兹学的历史回顾和未来发展进行了讨论。因故未能参会的新疆维吾尔自治区文博院副院长于志勇发来了贺信,对《题记》的出版、对中西书局为此书出版付出辛勤劳动的工作人员表示感谢,并期望各位专家一如既往地支持和关注新疆历史文化研究,深刻阐明新疆多元一体发展历程和历史史实,助力文化援疆,繁荣新疆文物历史研究。

与会者合影

十年艰辛,玉汝于成

《题记》的主编之一,北京大学博雅讲席教授荣新江提到此书的出版缘由时说,其实他做《题记》很大的原因是季羡林先生的托付。他曾在《哭季先生》一文中说过,季先生在进301医院前曾把他叫到家中交代过三件事,其中一件就是季先生谈起自己是当时中国唯一懂吐火罗语的人,但后继无人。季先生谦虚地说自己只懂吐火罗语A方言,即焉耆语,而不能读吐火罗语B方言,即龟兹语,希望荣新江和他能一起努力联系龟兹石窟研究所和法国的皮诺(Pinault)整理这批材料。那时,陈世良先生,也就是新疆龟兹石窟研究所的老所长,他曾找到季先生,说研究所收藏的40多根木简,上面有婆罗谜文字,想请季先生找人识读。荣新江感概,他曾为此做过一番努力,但最终还是没能完成季先生交给的任务。所以后来庆昭蓉、荻原裕敏作为皮诺的学生,也作为在北大、人大学习工作的学者来进行这项工作,可以说是一个十分难得的机缘际会。当然,这要特别感谢龟兹研究院及研究院的各位同行,因为所有的石窟题记、壁画、院藏简牍都是他们无私提供的。没有他们无私的提供,释读工作就无法展开。

荣新江

接着荣新江的话题,本书的另一位主编,新疆龟兹研究院的研究员赵莉深情并茂地介绍了她与龟兹石窟结下的不解之缘,以及她全程参与此项目的过程:“在我大学期间,看了一部由孟楠老师他们拍摄的教学片《龟兹石窟》,当时就被克孜尔石窟精美的壁画震撼了。1992年从新大历史系毕业后,主动要求去克孜尔石窟参加工作。

“1998年,在霍旭初老师的带领下,我们研究室的彭杰、台来提·吾布力和我在《克孜尔石窟内容总录》的文字记录过程中,发现了很多古文字题记,尤其是台来提·吾布力对题记非常敏感,可谓是火眼金睛,不断有新发现。于是,我们在总录中就设了‘题记’一栏。2000年,《克孜尔石窟内容总录》出版,荣新江老师看到石窟中有那么多婆罗谜文题记,就开始擘画如何保护并解读研究这些题记。

“2002年9月,我有幸跟随霍老师、荣老师去德国柏林参加学术研讨会。在研讨会现场,法国的吐火罗语专家皮诺和德国的吐火罗语专家施密特(Klaus T. Schmidt)就为克孜尔石窟的吐火罗语题记的解读各执己见,甚至争吵起来,用荣老师的话来说就是‘他们在为克孜尔而战’。茶歇时,我在旁边就听荣老师和霍老师在聊关于龟兹石窟吐火罗语题记的话题。

“2008年10月,荣老师在巴黎见到多年前由他鼓励出国学习西域胡语的台湾大学毕业生庆昭蓉。她又介绍了同在吐火罗语专家皮诺教授门下学习的同班同学荻原裕敏。当时,他俩已经在巴黎、柏林、圣彼得堡等地累积了调查经验与丰富的研究资料。2009年5月,荣老师和朱玉麒老师就带着庆昭蓉和荻原、文欣来到龟兹研究院考察石窟题记。之后,荻原和昭蓉陆续毕业,分别在中国人民大学国学院与北京大学历史学系博士后工作站工作。我们三家合作项目从2010年正式开始。

“从2010年到2013年,荣老师带领庆昭蓉和荻原多次前往新疆龟兹研究院,在我们前期调查的基础上(库木吐喇、森木塞姆和克孜尔尕哈石窟内容总录于2008年和2009年先后出版),在研究院科研人员台来提・乌布力等同事的大力协作下,项目组成员翻山越岭,攀爬洞窟,非常辛苦,像亦狭克沟石窟要等到枯水季节才能进入。最终,在龟兹石窟群中总共获取了大约七百条婆罗谜文题记,还全面调查了我院馆藏和库车县文管所等单位收藏的同类资料。

“这10年间,荣老师放下了对于阗的研究,在龟兹研究方面投入了很多时间和精力,连调查经费都是荣老师筹措的。在荣老师的引领下,通过这个项目,我们收获了丰硕的成果,由荣老师组织陆续在《文物》《西域文史》《西域历史语言研究集刊》《西域研究》《敦煌吐鲁番研究》《唐研究》等刊物上发表了一系列文章,在国内外学术界引起了广泛关注。同时,通过这个项目,还为我们研究院保存了一批资料,很多洞窟题记和10年前相比,已经漫漶不清,而我们拍摄的这些照片就非常珍贵了。

“由荣老师带领的中国学者对龟兹石窟题记的调查、研究在国际学术界已经发挥着至关重要的作用,正在形成全新的、更加健康的学术生态格局。”

赵莉

赵莉当年的班主任,现任新疆大学历史学院院长的孟楠教授此次也来沪参加了座谈会。孟楠回顾了第一次接触龟兹石窟和龟兹学是在大学毕业后的第二年即1984年。“当时的新疆大学党委决定把龟兹学研究作为学校的重点科研项目,得到了自治区文化厅的大力支持,为此新疆大学专门成立了‘龟兹学研究课题组’,由著名学者魏良弢先生担任组长,朱英荣、冯锡时等先生均为课题组成员,我也有幸列入其中。时任自治区文化厅文物处处长的韩翔先生和新疆大学相关领导具体组织了这一工作。从4月20日至5月22日,在库车县政府和文管所、克孜尔千佛洞文管所等单位的大力支持下,课题组对古代龟兹地区的克孜尔、库木吐喇、克孜尔尕哈、森木塞姆、玛扎伯哈、托乎拉克埃肯等千佛洞及苏巴什遗址的石窟窟形、壁画进行了录相、拍照。在此基础上,课题组又初步编制了《克孜尔千佛洞》《库木吐喇千佛洞》《克孜尔尕哈千佛洞》《森木塞姆千佛洞》《玛扎伯哈千佛洞》《托乎拉克埃肯千佛洞》《苏巴什遗址》《龟兹壁画——天象图》《龟兹探古》等9部教学录像片。同时还收集了中外有关龟兹文化研究的论文、著作,编成汉文《龟兹研究资料汇编》9册、汉文史料汇编《龟兹史料》1册。为此,新疆大学专门成立了龟兹学研究室。自治区文化厅也于1985年成立了龟兹石窟研究所(2009年更名为龟兹研究院)。

“1988年,自治区文化厅龟兹石窟研究所与新疆大学中亚文化研究所拟组织编写一套龟兹文化研究丛书。最初丛书拟定的书目有:《龟兹石窟》《龟兹古国史》《龟兹史料》《龟兹佛教》《龟兹艺术》《龟兹物质文化史》《龟兹石窟文字题记研究》等。其中,吴平凡、朱英荣编辑的《龟兹史料》于1987年出版,韩翔、朱英荣合著的《龟兹石窟》于1990年出版,并于1992年荣获国家民委、国家出版总署联合颁发的首届民族图书二等奖。1992年,刘锡淦、陈良伟主编的《龟兹古国史》出版。由于种种原因,当时提出要出版一部《龟兹石窟文字题记研究》的设想并没有实现,但是,前辈学者极具前瞻性的学术构想,却激励了后学的奋进!在前辈学者提出这一设想的30多年后, 三巨册的《题记》终于付梓出版,前辈学者的宿愿也最终得以部分实现,幸甚幸甚!”

孟楠

由跟跑变为领跑

《题记》一书参评国家出版基金、上海市文创基金的推荐专家之一,汉语大词典编纂处编审徐文堪这样评价此书出版的意义:“本书问世,其学术意义极其重大,将会改变中国龟兹学和吐火罗学的研究面貌,由原来的跟跑转变为领跑。”

徐文堪

关于龟兹学,孟楠认为,“它的研究依靠两大基础,文献史料的记载(当然主要是汉文史料的记载)和至今仍遗留于世的以龟兹石窟群为中心的文物古迹。从研究状况来看,在龟兹学研究所依靠的两大基础中,学术界对汉文史料的发掘及据此开展的研究取得了较大的成绩。但是,不可否认,我们对龟兹学研究所依靠的另一大基础——至今仍遗留于世的以龟兹石窟群为中心的文物古迹的发掘和研究,还有许多不尽人意之处。特别是对于龟兹石窟群中存在的大量题记的搜集、整理和研究,还存在着许多空白之处,或存在较大的争议。这些题记中,汉文、回鹘文的相关题记,学者们相对研究比较多,也有一定的成果问世。但是,题记中的大量龟兹文及一些粟特文的研究却极为薄弱。限于语文学的素养,对于龟兹文相关资料的研究外国学者显示出了较大的优势,而中国学者的研究还极为欠缺。且长期以来,这些龟兹语的相关资料都十分分散,收藏于各地,或散见于各种论著,没有得到很好的汇总,同时对龟兹文的释读也存在一定的分歧。改革开放以来,新疆的文博考古事业迅速发展,龟兹研究院对以龟兹石窟群为主的相关研究也取得了巨大成绩。在此基础上,新疆龟兹研究院、北京大学中国古代史研究中心和中国人民大学国学院三家单位充分合作,多次实地考察,最终完成了以龟兹语(吐火罗B语)为主的题记调查、释读与研究,形成了《题记》一书。它的出版也预示着,关于西域历史研究,特别是西域考古、文字等的研究,中国学者的话语体系、话语权正在建立,我们开始在这方面进入了新的学术制高点”。

关于吐火罗学中最为基础的吐火罗语研究,陕西师范大学中国西部边疆研究院院长王欣教授则认为:“作为国内外第一部全面系统地展示古代龟兹地区石窟寺中遗存的以婆罗谜文字为主书写的各类胡语题记以及出土简牍文书的专书,《题记》的出版不仅填补了国际学术界的空白,标志着中国学者主导的东亚学界在龟兹语(又称吐火罗语B)研究领域话语权的确立,而且对于深入认识古代西域文化的多元性和多样性,特别是古代东西方文明在丝绸之路上的交往交流与交融,不仅具有深远的学术价值,无疑更具有重要的现实意义。正如经过几代学人的共同努力,使得敦煌学最终从国外全面回归国内、进而又反哺和促进人类学术进步与成果共享一样,《题记》的出版在一定程度上打破了欧美学界垄断吐火罗语B研究话语的局面,并与季羡林先生的吐火罗语A的研究成果相得益彰,表明中国学界已经全面参与到古代印欧语语言和文献的国际合作研究队伍中,在龟兹学、西域学、中亚学乃至丝绸之路古代东西方文明交往史等学科研究领域与学科建设上均具有划时代的意义。”

王欣

季羡林先生的弟子,北京大学博雅讲席教授段晴在座谈会上指出,尽管多年来,我们在壁画、石窟的研究领域已取得了巨大成就,但对于龟兹文化的研究仍未能深入。不得不说,进一步深入研究之所以困难重重,其中很大的障碍,就是缺乏掌握龟兹语等的人才。而《题记》正是在这一领域筚路蓝缕,开了先河。她提到,季羡林先生曾经说过:“甲骨文的发现和研究,影响是只限于中国的。新疆这几种古代语言的发现,却有世界的意义。”

段晴

龟兹学研究新格局的打开

荣新江在介绍《题记》的学术价值时,指出了以下三个方面:第一,它系统刊布了所有龟兹石窟的龟兹语题记以及连带的梵文、回鹘文、粟特文、据史德语题记,完全可以说是一项填补学术空白的成果。西方学者虽然也释读出一些题记,比如当年探险队劫掠的一些壁画中的题记,但很多情况下这些图版一半在他们那儿,一半在我们这儿,且很多题记在石窟壁面的角落里,光是看那些劫掠壁画的照片,肯定是看不清楚且有疏漏的,所以他们没法完整解读。而今天我们则是一字不漏地完全解读,且提供彩色图版,完全亮给大家,如果解读得不对,你们可以批评。我们尽我们的本事,把所有的都做了。当然,这项工作的基础是龟兹研究院提供的内容总录,总录上已经提到了石窟中婆罗谜字母题记的位置,只是没法判定是什么语言。因此没有这些总录,我们后续的工作也是完全不能展开的。第二个方面是,我们以题记为中心,把与题记相关的洞窟壁画的问题做了透彻的研究。所以《题记》的项目是一个整体,除了解读题记之外,比如说库木吐喇第34窟,所有的壁画我们都绘了线图,这是非常难的,所以我们是把图像和题记整合在一起做研究的。第三,除了题记以外,以石窟为中心,连带地把龟兹的历史文化问题,即把与题记有关的交通道路、龟兹历史、龟兹佛教经济、龟兹王统世系,在我们力所能及下通过《研究论文篇》和《题记报告篇》都做了相应的工作。

荣新江的发言得到了与会学者的认同与呼应。比如段晴就在座谈会上指出,《题记》的价值不仅仅在语言研究领域,“在拿到本书之前,我以为仅包含题记的内容,不成想还有龟兹研究院多年考古发现、保存下来的胡语残片照片,其中包括书写在桦树皮上的佛经。这是特别珍贵的一点残叶,我认为是贝多罗叶的残片。季先生曾经说过,和田地区出土的每一片残片,都具有重大的历史意义。仅仅残余的贝多罗叶,已经显示出远达印度南部的交流渠道。为中印石窟的比较研究,提供了最好的佐证”。

《龟兹石窟题记·图版篇》内页

中山大学人类学系教授姚崇新也从自身所关心的佛教考古、艺术考古的角度指出《题记》的意义:众所周知,龟兹佛教史的撰写之所以困难,主要囿于非汉语资料的全面掌握,包括龟兹石窟题记中的非汉文题记的掌握。因此将题记内容与其他龟兹语寺院文书结合起来,可以展开龟兹佛教社会史的研究。此外还可与龟兹地区的吐火罗语世俗文书结合起来研究,相互发明。又比如对龟兹石窟考古、石窟艺术的推动,包括对石窟的年代学研究、石窟与古代龟兹寺院的关系、造像题材内容的识别与研究等,如在克孜尔石窟题记中发现了古代地名“耶婆瑟鸡”的龟兹语形式,为证明克孜尔石窟寺应当就是古代的耶婆瑟鸡寺提供了核心证据。再比如对古代龟兹地区历史地理的研究也有推动作用,比如已有项目团队成员根据龟兹语题记提供的信息,对古代龟兹地区的某些城址的性质和身份重新进行了认定,等等。总之,《题记》所包含的成果已在一定程度上代表了今后一个时期围绕本书所展开学术研究的方向和价值取向。

姚崇新

金维诺先生的弟子,北京服装学院美术学院、艺术文化研究院教授邱忠鸣在发言中提到,一函三册的《题记》是新材料的刊布与新问题的探讨同时推进、整体推进的成果,厥功甚伟。在方法论上,《题记》可谓集大成者,兼具考古学的田野调查、整理,章句之学的文本比定、校勘、释读及文本分析与批评,历史学的文本意义与语境阐发,以及相关图像的研究等。而展望龟兹研究的未来,若能实现胡语语文学、历史学、考古学与艺术史等学科的通力合作,或可推进长期困扰学界的龟兹石窟的营建、年代与分期的问题,以及洞窟分类与功能演变、部派佛教义理与历史、佛教与世俗社会、军政体制等问题的进展,并次第展开对西域、西域边疆与中原王朝的关系,以及西域在整个亚洲乃至更广泛的多元文明语境中的位置的认识。

邱忠鸣

考古研究的文化哲思

此次座谈会特意请到了新疆文物考古研究所前所长王炳华研究员。王炳华是新疆考古人的代表,在新疆考古一线工作了40多年。王炳华在其考古生涯中,足迹遍及新疆各地,取得了无数的开创性成果,比如古墓沟墓地的发现发掘工作。

在座谈会上,王炳华从考古学的角度指出龟兹的重要性。他形象地指出,古代新疆地区是没有“地主”的,但是有“水主”,在这样一个广袤的地区中只要有水就有财富,而龟兹所在的绿洲地区水源就是相当充沛的。龟兹的西边是渭干河,东边是库车河,出山以后往沙漠里面走100多公里的废城中都可以看到灌溉渠道,这样的水环境在古代足以支持一个相当规模的农业生产。毕竟沿这么多河川建那么多寺院得有经济实力啊,没有经济实力,这些石窟、寺院是建不起来的,因此当时的龟兹是很重要的经济中心,也是文化中心、宗教中心。所以它与当年的吐火罗所在的贵霜帝国关系是非常密切的,有很多宗教的东西也是从那里来的,这都是一个背景。由于龟兹与贵霜帝国的佛教交流很频繁,所以有吐火罗地区的因子带进龟兹一点也不奇怪。不过我们在研究中需注意到,这些问题如果不做具体的剖析,比如有了这些吐火罗因子的存在就夸大吐火罗文化的影响,则是相当危险的。所以在从事西域考古研究的同时,我们也要有一种“考古研究的文化哲学思考”。《题记》一书的价值,其中很重要的一点就在于实事求是,我们把一些基础性的、经过严格严谨释读出来的题记、研究摆出来,让大家看,让海内外同行研究,我们的研究动机是很纯粹的。

王炳华

生在新疆、长在新疆,且在新疆文博界工作过很长时间的王欣也补充到,“包括吐火罗语语言和文献在内的西域古代印欧文化遗存,是中国古代多元文化与多元文明的有机组成部分,中国文化自古至今就是一个开放与包容的文明体系,中华民族原本就包括了一些古代操印欧语系的居民。这或许是中华文化连绵不断、延续至今并依然充满活力的内在动因,对于新时代铸牢中华民族共同体意识、构建人类命运共同体亦不无重要的启示意义。从这种意义上来看,《题记》的出版可谓正当其时”。

孟楠也指出,多语种题记在龟兹石窟中的出现,汉语词汇、龟兹语词汇等的互借,都充分显示了古代龟兹地区文化的多样性。而古代龟兹地区文化的发展也是中国新疆地区文化发展的一个缩影,它既有来自古代印度、希腊、波斯的文化元素,更有来自中原地区的文化影响。汉唐中央政权对古代龟兹地区统一的管辖与治理,并没有影响和限制当地文化的多样性,反而更加促进了这一地区文化的交流交融与繁盛,这从龟兹石窟发现的各种语言文字资料中可以得到证明。

荣新江则从历史和现实的意义上总结了《题记》出版的三点价值:首先,新疆过去是一个探险家的乐园,而现在是一个学术圣殿。晚清民国的中国学者是“够不上”龟兹这个地方的,20世纪20年代才去了个黄文弼,其他都是德国、大谷、斯坦因等的探险队在龟兹进行考古发掘。直到20世纪50年代,新疆的文物考古工作者和内地的学者才有机会对龟兹开展系统的考古研究。阎文儒、金维诺先生50年代去过。改革开放后宿白先生带着他的四大弟子首先就先去了克孜尔,做了一本考古报告,但只做了一本。后来虽然魏正中、李崇峰也做了点工作,但整体上关于龟兹,需要工作的地方还有很多。我们这次编辑出版《题记》只是抓住了一个点来工作,但我们的工作已经远远超越了那些探险家。第二,从出版上来讲,当年那些帝国主义强盗来考察的时候正是他们国家经济各方面最辉煌的时候,所以斯坦因的考古报告是维多利亚时代印得最精美的出版物,书脊都是烫金的,北大都是放在图书馆的善本部,是绝对不能复印的,现在西方的学术出版都印不到这个程度。而我们今天却可以用最美的图版、最美的装帧,用完全不亚于任何殖民帝国的出版物来展现我们的研究成果,尤其是《图版篇》中的图版,因为很多石窟题记都是非常纤细且位于石窟壁面的犄角旮旯里的,但龟兹研究院全部提供了清晰的彩版,这是相当了不起的地方,全部拍照,无私地贡献出来。第三,新疆是一个西域文明的多元社会,龟兹是丝绸之路的通道,《题记》用最好的图版和文字来表现这一东西方文明的交流之地。因为龟兹是各种文明、各种语言、各种宗教的交汇之地。比如鸠摩罗什,是懂很多种语言的三藏法师,是龟兹土地培养出来的杰出人物。所以《题记》是我们弘扬新疆的多元文化、弘扬一带一路美好故事的非常好的成果,也是新时代石窟寺保护利用工作的最新成果。

会议现场

凡事皆有机缘,合力必结硕果

来自上海大学文学院历史系的陈菊霞教授曾经是敦煌研究院的研究员,长期在敦煌进行石窟的保护研究工作,对龟兹石窟同行的工作可谓感同身受。她认为,作为一个由项目组六次亲赴现场调查,历经十年“打磨”的学术精品,《题记》既是石窟考古领域的力作,也是石窟题记集释与研究方面的经典之作。同时,拿到《题记》的一刻,也让她联想起敦煌研究院编的《敦煌石窟全集》的考古报告。这两部著作可以说是石窟考古在这些年推出来的力作。不过在陈菊霞看来,《题记》出版的另一个重要意义,在于它是文博单位和高校合作的成功案例。这不仅体现在《题记》的科学规范、精良编撰方面,其中所集结的多篇论文,都是在调查石窟题记时所发现的新材料基础上撰写的,新见迭出,具有极高的学术价值和影响。

作为同样在西北石窟寺工作过的考古研究人员,陈菊霞指出,石窟所在的西北地区多风沙,这种天气在悄无声息地磨蚀着石窟壁画和壁面题记,使其日渐漫漶、模糊,甚至消失。而文保单位所藏的文物,比如龟兹研究院藏的木简也会面临遭虫蛀和酥碱等病害的侵蚀,其书写文字也日渐风化、脱落。面对这一无奈困境,尽快、完整地摄影出版是给我们人类留下一份珍贵档案资料的有效途径。而这类出版工作需要文保单位、高校等科研机构、出版社高屋建瓴的策划、精诚合作的精神,强大和高端的学术出版阵容才能实现,这也是《题记》何以在当下的石窟壁画题记的集释和研究这一领域取得制高点的原因。

陈菊霞

段晴和邱忠鸣的发言同样提到了《题记》的出版在研究机构与文博单位密切合作这一点上值得国内学界参考的示范意义。同时也指出,可以在材料的基础上建立起以中国学者为主导的国际化、跨学科的学术研究共同体。段晴更以近年来一直进行的梵语佛教文献以及北大外国语学院南亚系的人才队伍建设为例,强调了团队合作的重要性,以及认为《题记》最为瞩目的成就,是对年轻人的信任、启用与提拔,并在整理出版工作中培育出了一批国际级的青年人才。

2009年5月10日,考察队一行于克孜尔尕哈第25窟勘认题记

讲到2009年5月的那个春夏之交,荣新江带着庆昭蓉、荻原、文欣三位年轻的学者从乌鲁木齐出发开了800多公里的车,一路沉默地来到库车的经历,几乎全程参与《题记》这个项目的北京大学历史学系教授朱玉麒便感慨良多。他从起初担心这样一群沉默的都市读书人将如何打开龟兹学的大门,到最终感念这生活在不同文化圈中的人能走到一起,共同经历那个终于推开秘境花园半扇大门的宝贵历程。

2009年5月9日,试行合作调查克孜尔后山区第220窟(上排左起:荻原裕敏、文欣;下排左起:台来提·乌布力、荣新江、庆昭蓉、赵丽娅、吴丽红、袁亮)

当然,作为作者之一,朱玉麒最想感念的是龟兹石窟的守护者们,《题记》实际上是献给他们的。他们一直在艰苦的守候中生活,但换来的是把这批留存了近2000年的题记通过保护出版而永远地保留下来。《题记》是龟兹石窟守护者们的功绩,是他们的里程碑,是对他们执着坚守的一个交代,也是对他们辛勤工作的一个承认,而这种承认将会永远地流传下去。

在朱玉麒看来,《题记》之所以能做得那么好,也要感念一个大时代的到来,我们中国终于可以来领衔从事吐火罗语的研究。尽管研究者来自海内外,但组织者是我们中国人。同时,他也感谢上海这座城市,如果要为研究者屈指可数的吐火罗话题的研究找两位推荐专家,在上海就能找到两位——王炳华和徐文堪。尽管大家的观点可能有分歧,但各种观点都能在上海兼容并蓄,可见这座现代都市的文化含金量是多么得高。而承担这一出版任务的中西书局尽管年轻,却当得起“融汇中西、学术立社”的使命。《题记》是一个里程碑的项目,但绝不是中西书局在此领域的最后一个项目,朱玉麒表示,即将编辑出版的《黄文弼所获西域文书》,同样是值得期待的。

朱玉麒

最后,参会的所有学者都表达了对庆昭蓉、荻原裕敏这两位目前身处巴黎、由于疫情而无法来到上海参加座谈会的《题记》的重要编撰者的感谢,以及对他们工作的高度评价。他们是今天《题记》编撰的当然人选。正如徐文堪所说:“吐火罗文献发现到现在也有100年了,但是现在还没有一个大家公认的结论。类似吐火罗等问题,学界曾一度讨论得很热烈,但到近年研究人员总的来说是变少了,而不是越来越多,国外也是如此。因此在这种情况下,像庆昭蓉、荻原裕敏这样能全心全意地、很扎实地做这方面的研究,是非常难能可贵的。”

会议现场

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司