- +1

老舍夫人谈老舍:结婚那年他三十三岁

*本文系一九七九年九月老舍夫人胡絜青口述·王行之笔记。原文载胡絜青编《老舍生活与创作自述》一书,一九八〇年三联书店香港分店出版。

01

写作生涯从伦敦开始

老舍从一九二四年开始写小说,到他一九六六年逝世为止,四十二年间从来没有中断过文学创作。说来有点意思,他一生写的几乎都是北京,但是他正式开始写作生涯,却不是在他的故乡北京,而是在伦敦,最早的三部长篇小说都是在伦敦写成的。有人说,伦敦是老舍的发祥地,发祥不发祥不去管它,伦敦这个都市对他来说具有纪念意义,这倒是事实。

“五四”以来的许多老作家,青年时期都到国外留过学,有的去日本,有的去欧洲;老舍二十五岁去英国,可不是去留学,他是去教书,谋生。

大家可能都知道,他的家境很贫寒,父亲舒永寿先生死得早,一家老小全靠母亲马氏拆洗缝补的那点微薄收入过活。老舍小学毕业那年,学校规定每人要交两张照片,家里拿不出照相的钱,咬着牙卖了一只破箱子,才过了这一关。

家贫出孝子。老舍从小就知道体贴母亲的艰难,常对母亲说长大以后好好地侍奉她,让老太太过一个舒心的晚年。他师范毕业的时候才十九岁,就不再继续上学了,先后在北京、天津的中学里当国文教员,把全家的生活担子挑起来。

青年老舍

“五四”运动前后,他和当时的许多热血青年一样,忧国忧民,也偶而幻想到国外看看,考察世界大势。可是,衣食尚且成问题,没有钱,他哪里也去不成。一九二四年,燕京大学的英籍教授艾温士先生见他勤奋好学,是北京教育界的后起人才,愿意介绍他去英国教书,每月有固定的收入,薪水也比国内略高一些,可以寄钱给老母亲。听到这些条件之后,他才放心大胆地上了轮船。一个挣钱养家活口的人,没法儿不考虑到这些实际问题。

他在伦敦大学所属的东方学院任中文讲师,实际上,是教英国人学习中国文字和北京话。所谓薪水高,一个月也不过三十英镑。

老舍按月将薪水的大部分寄回北京,自己只留下吃饭、住房所必须用的几个钱。这倒也好,他在伦敦的五年多,手里从来没有闲钱。也就从来不敢做讲吃讲穿、游览观光那些排场事。除了备课讲课之外,只要东方学院的图书馆开门,他就泡在里边,抱着字典读英文原著。

小说读得最多。用现在的话来说,可能是他这个人的形象思维能力比较发达,他一边读着人家写的小说,一边想着自己经历过、听说过的事情,脑子里像演电影一样出现了一个个活动的人物、故事和画面。

远离了北京,北京的人和事倒一直追他到了伦敦。他的古文底子比较扎实,“五四”以后,他当中学教员的时候,又开始练习写白话小说,对文学创作早就有着浓厚的兴趣。这时,为了排解客居异国的寂寞,就买了一些三便士一本的小学生练习簿,把自己记忆中的那些图画用笔写出来。这就是他的第一部长篇小说,揭露旧中国学界黑暗的《老张的哲学》。

老舍在伦敦的住所

练习簿一本一本写满了,他把这些本子往抽屉里一放就不管了。他自己没有想到写在练习簿上的这些东西,会是一部受人欢迎的著作。后来,作家许地山先生到了伦敦,朋友们聚在一起,谈到没有什么好说了的时候,老舍想起那些练习簿,拿出来当作笑话念几段。许先生听了连连说好,寄给了国内的郑振铎先生,很快就在《小说月报》上连载发表。起初署的是他的本名舒舍予,从发表第二段开始,才给自己起了个笔名叫“老舍”。这之后,他在伦敦又写完了《赵子曰》和《二马》。

他在伦敦的五年多,结识了一些英国朋友。有位艾支顿先生和他在一起同住了三年,互相帮助对方学习英文和中文,两个人气味相投,交情很深。可惜,后来他们失掉了联系。

听萧乾先生说,他在英国的时候听过一张灵格风唱片,灌的是老舍的华语朗诵,内容已忘记了,只记得那是一口流利标准的北京话。这一张或者这一批华语唱片,大概是当时为教学需要而灌制的。我真想听听五十年前他青年时代的声音啊!

02

结婚那年他三十三岁

老舍回国以后,先是住在上海写小说,一九三〇年春夏之间回到北京。

那时候,我还在北京师范大学读书,差一年毕业。我们几个爱好文艺的同学组织了个小小的文学团体,叫“真社”。“真社”的稿子都登在《京报》副刊上,我发表新诗和散文用的笔名叫“燕岩”。这都是受“五四”新文学的影响。

听说老舍回到北京了,同学们想以“真社”的名义请他到师大来做一次演讲,公推我去和他联系。因为我课余在北京师范学校兼几点钟的语文课,知道老舍住在北京师范教务长白涤洲先生家里,所以让我去。在白先生家里,我第一次遇见了老舍,得机会我把“真社”同学请他去演讲的事说了。老舍没说几句话,就答应了,并订下去演讲的日期。白先生拉我到后院去看白夫人,谈了些话就告辞了。

《京报》旧刊

回到家里,母亲问我见到老舍没有?怎么个人?我说,又瘦又弱,人倒是很老实。我很奇怪,母亲一向思想守旧,不乐意我去上大学,老嘱咐我不要和男同学来往,这一次怎么和往常不同了?后来才知道,我母亲是有意撮合我和他的婚姻。

老太太早就为我的终身大事操上心了。她知道我老实腼腆,又不认识人,怕把姑娘“搁老了”,就托我二哥的朋友罗莘田(就是已故语言学家罗常培先生)给留意合适的人家。罗先生是老舍从小的同学,顶要好的知己,他当然第一个想到的是老舍。他看出我和老舍的性情、爱好很接近,又都是旗人,生活上也会合得来,跟我母亲一说,老太太就同意了,只瞒着我一个人。偏巧,“真社”推我去找老舍,这可真是无巧不成书。

他到师大讲演的时候,我和他都还蒙在鼓里,谁也不知道罗莘田背着我们忙的是这档子事。等到老舍去济南齐鲁大学文学系当教授去了,家里才把事情告诉我。老舍也觉得经济情况好转了,不至于因为他结婚而使老母亲的生活受到影响,才接受了他的老娘和朋友们的劝告,扔掉他的独身主义。

一九三〇年的寒假,他回到北京。罗莘田请我和老舍在家里吃了一顿饭,接着,白涤洲先生和董鲁安先生也单请我和他去吃饭。这几顿饭当然都是主人有意安排的,我和他这两个客人心里也明白。吃过这几顿饭,他给我写了第一封信。他说,咱们不能老靠吃人家的饭来见面,你我都有笔,咱们在信上把心里的话都说出来吧。他先说了心里话。回到济南以后,他每天起码给我一封信,有时两三封。

到一九三一年,我大学毕业了。暑假里,他回北京结婚。我们的婚礼是在西单聚仙堂饭庄举行的,两家的亲朋到了百多位,媒人是白涤洲和罗莘田两位先生。

老舍与胡絜青婚礼合影

我们的婚姻可说是半新不老,既有“父母之命,媒妁之言”,可又都是我们自己同意的,没有半点儿强迫。这在那时候,就很不容易了。按照老舍的意思,我们到香山或者颐和园租上一间房,旅行结婚,免去一切俗礼,省得结婚那天像耍猴似的被人捉弄着。可是我的老母不依,他就没有坚持自己的主见。在这些事情上,他从来不愿让老太太们伤心难过。那一年,他三十三岁,我二十七岁。

最近,白涤洲先生的儿子白川同志,送来一张我和老舍的合影照片,是结婚那天在饭庄里照的。我们自己保存的那张,几经战乱,它都平安地待在我身边,等到“文化大革命”期间,不知怎么它也变成有罪的了,说是“黑材料”给抄走了。当年我们为谢媒人的这一张,居然在四十八年之后又回到我们家里,我很受感动。

03

济南青岛的教书生涯

颠沛流离,四处为家的生活,是老舍五十岁以前的总情况,这中间,当然也有比较安定愉快的时候,他常常怀念的是从婚后到抗战爆发,在山东度过的那几年。

我们先后在济南住了四年多,在青岛住了三年。他是济南齐鲁大学和青岛山东大学的教授,我在这两个城市的中学里当教员。我们两个都以吃粉笔末儿为职业。

按说,青岛是世界闻名的花园城市,避暑胜地;济南的“家家泉水,户户垂杨”,也别具一番风味,像大明湖、千佛山、趵突泉等名胜,单听这些漂亮的名字就非常迷人。多少人坐着飞机和火车,从各地跑到青岛和济南游览。

济南老舍纪念馆

我们这一家子可够奇怪的,就住在风景名胜的旁边,可是很少专门安排时间去游玩。我们在青岛住的金口二路,离第一海水浴场不到十分钟的路程,朋友们下海游泳都是在我们家里换衣服,不管怎么说怎么劝,老舍总是不肯离开书桌去跟阳光海水亲近亲近。

他硬编出来的理由是:“我们瘦,不到海滩上去‘晾排骨’。”每年春天,青岛中山公园里樱花怒放,游人如织,老舍也很少去,他带着孩子在山大校园里那几棵樱花树下转一圈,就算是领略了一年一度的大好春光。

他把时间和精力都用在教书和写作上了。只要是学校开课的期间,他每天忙着看书,查资料,备课,编讲义,和接待来访的同学。他老是感到学识不丰富,唯恐贻误人家的子弟。他的写作计划,一概挤到寒暑假和平时的星期天里去完成。这样一来,一年三百六十天,他连一天的休息都没有。到了晚年,他才深悔壮年时期不懂得爱惜身体,只知道拼命地赶事情,结果落下了一身病痛,贫血、腰腿疼痛这些老毛病,从那时候起整整跟了他半辈子。

这样不顾疲劳的努力,创作上的收获当然不会白白辜负他。在山东七年,可以说是他小说创作的丰收期。长篇小说《离婚》《牛天赐传》《骆驼祥子》《文博士》《黑白李》《上任》《断魂枪》《柳屯的》《微神》《阳光》《月牙儿》《我这一辈子》等几十部中短篇小说,和为数更多的幽默诗文,都是这一时期写成的。青岛的风光之美,他既然没有去认真地领略,在他的作品里,也就很少出现以青岛为背景的人物和故事。不过,美丽的青岛风光,毕竟在他的文学创作中留下了痕迹,短篇小说集《樱海集》《蛤藻集》《东海巴山集》,就是以青岛的特点作了书的名字。

最使他难忘的,还是在山东认识的那许多终生不渝的知己好友。他和洪深、王统照、臧克家、吴伯箫、赵少侯、孟超、赵太侔、丁山、游国恩、杨今甫、王亚平、萧涤非等诸位先生的友谊,是从那时候开始的。此外,山东的一些拳师、艺人、人力车夫、小商小贩,也都是他当时的座上客,互相之间无所不谈。他自己也常常耍枪弄棒,练习拳术。

老舍一家

那几年,老舍很忙,很累,总感到时间不够用的。偏偏赶上我接连生了三个孩子:大女儿舒济,儿子舒乙和二女儿舒雨。两个大孩子很淘气,姐姐能闹,弟弟蔫淘,对老舍的干扰不轻。

爸爸刚刚坐下摊开了稿纸,小济过去了,大吵大闹地要去公园看猴。闹到爸爸答应找人带她去看猴子,那猴子一会儿又变成了“臭猴”,不去了。一眼瞅不见爸了,她拿过爸爸的稿子就乱涂一气,还美其名曰“小济会写字”。

弟弟不像姐姐那样明闹,他爱仰着个小胖脸缠着爸爸“亲亲”,要么就让爸爸满屋子里“开步走”。小孩子们天天和他这么闹,急得他直叹气,可从来没有认真发脾气。赶到小济和小乙两个小醉鬼儿上了“疯”劲,联合起来向他进攻的时候,他干脆笑嘻嘻地放下笔,自己也变成了个小孩子,三个人闹成一团,全家人哈哈大笑。他一辈子都喜欢小孩儿,朋友们的孩子也都喜欢这个会说故事、爱讲笑话儿的“舒伯伯”。

04

“丹杮小院”十六年

他是一九四九年十二月从美国回来的。一九五〇年春天,重庆解放以后,我和四个孩子(小女舒立生在重庆)才束装北上。别后四载、相隔万里的一家六口,在北京再次团聚了。我们定居在这所小院里,老舍过了十六年安定的日子。

十六年间,他一天不停地埋头写作。《方珍珠》《龙须沟》《西望长安》《茶馆》等二十多个剧本,和几百万字的曲艺、散文、杂文、诗歌,都是在这个小院子里写出来的。说起来可能有人不相信,他确实是天天都在写,只要在家里,他不让任何一天白白地过去。就连春节过节的时候,他也把去别人家拜年的任务分派给我,他自己留在家里接待来拜年的客人,为的是抽空能写点东西。

他的生活很有规律。上午,起得很早,先在院子里绕着柿子树遛弯儿,活动筋骨,整理花草;七点多钟,开始坐在这间屋子里写作。孩子们都长大了,不来打扰他。熟识的朋友们也都知道他这个习惯,上午不来找他。到十二点左右,他一天的功课完成了,到下午,小院里就开始热闹起来。朋友们来访,他出去开会,各种各样杂七杂八的事情,都安排在他午睡以后的下半天里。晚上他很少开夜车,除了特殊的事情以外,一般是在家里写信,看书,或者和朋友聊天,十点来钟准时睡觉。

一到下午和晚上,这个院子简直成了个小社会。中国的、外国的许多文艺界同行,自然是我们家的常客;北京的、外地的各行各业的很多朋友,也爱到我们家来串门儿。老舍的态度是来者不拒,多多益善。凡是走进这个小院的人,不管他是多么大的官儿,还是在街上摆摊卖大碗茶的,在老舍眼里,一律都是不分彼此的好朋友。往往是他和卖菜的、理发的、青年学生、退休工人谈得更亲热,油盐酱醋,家长里短,说得津津有味。

老舍与胡絜青晚年

还有些人爱到我们家里来,是来看花儿。老舍生性爱花,喜欢小孩子和小动物。过去,他的生活漂泊无定,想养花没有条件。住进这个小院以后,他恨不得把一年四季的各种花草栽满这个小院子。我们养的花儿可说真不少,从名贵的昙花到最容易养活的“死不了”,我算来超过了一百多品种。单是菊花,就有二三百盆,黄的、紫的、绿的、圆瓣的、钩瓣的,年年还培养出新菊种。

他认识许多花匠师傅,心甘乐意地当他们的徒弟,所以,我们家的花草又多又好。我是画花卉的,疼爱花草的心情和他完全一样,冬天培土,夏天搭棚子,逢到刮风下雨天,我们全家总动员抢运盆花。有一年大雨天,邻居的院墙倒了,砸坏了墙根的菊秧子,全家人难过了好几天。

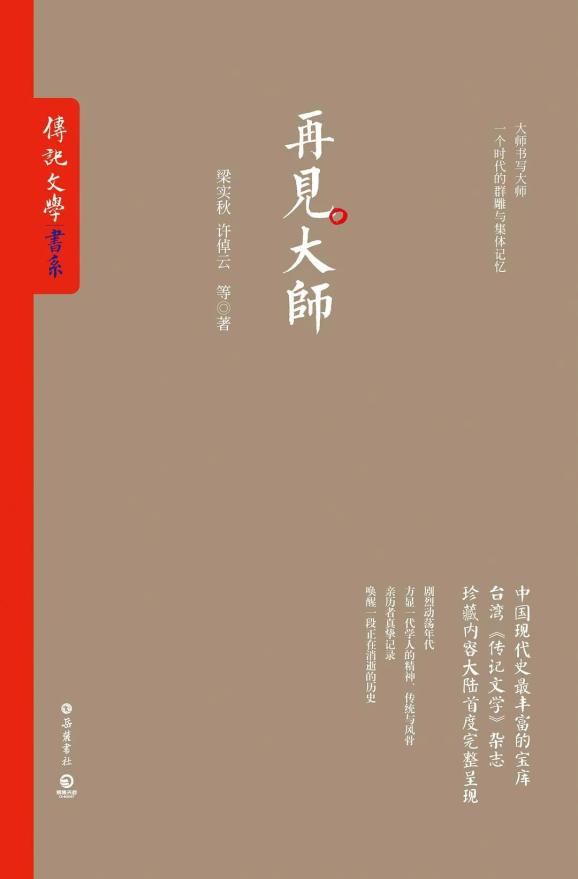

本文节选自

《再见大师》

出版社: 岳麓书社

出品方: 博集天卷·读行者

出版年: 2015-6-1知识 | 思想 凤 凰 读 书 文学 | 趣味

原标题:《老舍夫人谈老舍:结婚那年他三十三岁》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司