- +1

思想史与史学史:马克思主义史学家范文澜前传

2020年10月10日,复旦大学历史学系史学论坛以线上会议的形式召开。主讲人叶毅均,博士毕业于台湾清华大学,曾任中山大学历史学系(珠海)特聘研究员,现供职于台北汉学研究中心,担任《汉学研究通讯》主编,同时在公余之际研究中国近代思想史、马克思主义史学史、海外汉学史,此次携其新著《走向马克思主义史学之路——范文澜前传》(台北三民书局,2020年6月),以“思想史与史学史:马克思主义史家范文澜前传”为题,和听众分享了自己研究的经历和体会。本次史学论坛由复旦大学历史学系张仲民教授主持,还邀请到了中国社科院历史理论研究所赵庆云教授、华东师范大学历史学系李孝迁教授、复旦大学历史学系戴海斌教授与主讲者对谈。本文系叶毅均博士演讲整理稿,末附与谈老师发言的简要整理稿。

一、前言

《走向马克思主义史学之路——范文澜前传》这本书是由我的博士论文修改而成。台湾史学界向来对于傅斯年、陈寅恪等民国史家多有研究和热情,但对于马克思主义史学,则由于各种因素的影响,往往以非学术名之而置于不闻不问之列。就我个人的学术志趣而言,愈是冷门的研究课题,反倒让我愈有兴趣去一探究竟。另外,这个题目的选择与我博士论文的指导教授张元老师当然也有很深的关系。他特别欣赏范文澜先生的作品,尤其是《中国通史简编》(以下简称《简编》)。拙著的自序中曾言道,“读博士班之前从未听闻范文澜大名”,事后发现其实是不确切的。当年阅读许冠三先生的《新史学九十年》时,我明明就已读到了该书介绍“史观学派”的三位大家:郭沫若、范文澜、翦伯赞。但我居然在十多年后写序的时候,毫不迟疑地修改了我自己的记忆,可见通过阅读史学史论著以了解史家,比起自己亲身阅读并研究这个人物,还是有很大的区别的。

相对而言,大陆学界对于范文澜并不陌生。资料方面,至少有十册的《范文澜全集》存世,但因为其中范氏留下的个人材料并不多,可借以探究其学术思想发展演变的材料更为有限。具体至范文澜的学术生涯与史学实践,既有的研究成果也不算特别多,其中陈其泰先生的《范文澜学术思想评传》为我们奠定了基础。其后也有一些相关的传记与专题论文,各有其优缺点与论述的重心。我写作此书,主要是希望回答一个问题:“范文澜为何成为一个马克思主义史家?”这个问题最简单的答案,只需要一句话:因毛泽东授意其编写《中国通史简编》。但是若进一步追问,共产党内人才济济,为何是由范氏脱颖而出?《简编》日后如何取得中国马克思主义史学的“经典”地位?又为何其修订版最后几乎成了另一部书?这些都是不容易回答的问题。

从1928年到1949年,历史唯物主义的史学观点逐渐占据主要地位,正如王汎森老师的文章所言,“说服了无数青年学者转向其学术阵地”(《“主义崇拜”与近代中国学术社会的命运──以陈寅恪为中心的考察》,收入:《中国近代思想与学术的系谱》)。这种“说服”的力量,在个人、自我的层次上如何体现在范文澜学术转变的历程之中?换句话说,此一学术转折是否也反映了其人之思想动向?在集体、群众的层次上,此种学术取向的改变,又进而与以范氏为代表的左派通史在国史书写的竞争中独占鳌头有何关联?这些问题皆与现代中国历史意识的萌发及其延续息息相关,值得深入探讨。

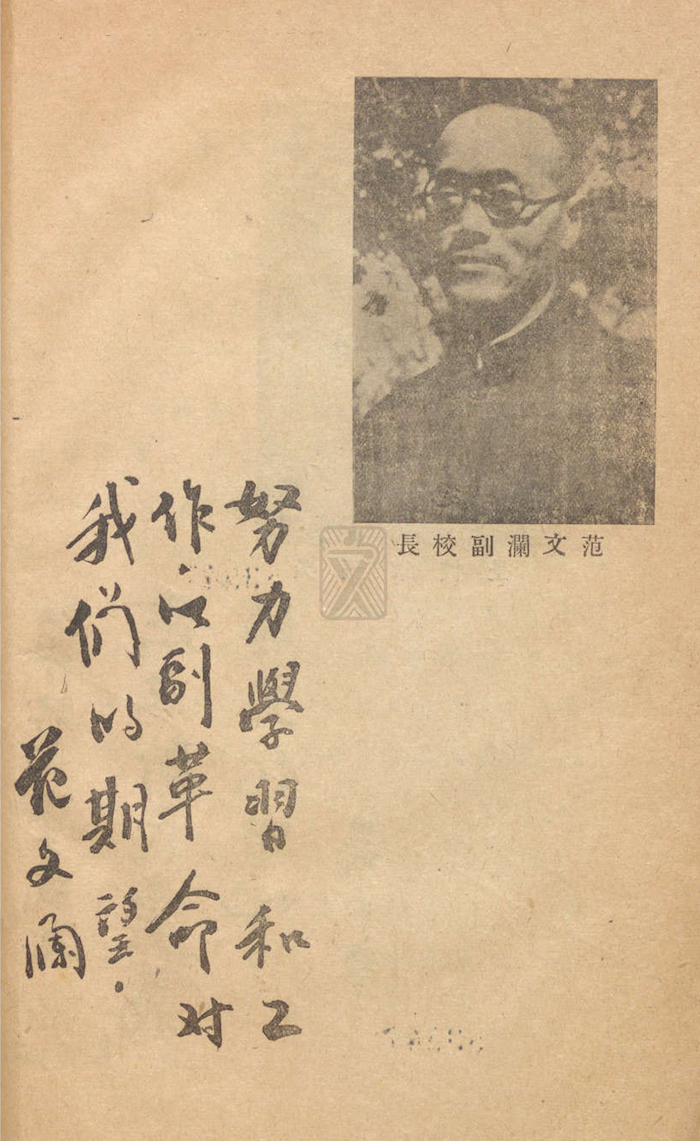

范文澜题字

二、从张元与傅正、王曾瑜的相遇谈起

张元是我在台湾清华大学博士论文主要的指导老师。就专业领域而言,他是宋代史学史、特别是研究《资治通鉴》的专家,兼及近现代史学史,同时有着非常广泛的阅读面(见其微信公众号“张元谈历史话教学”)。在张元老师的书《自学历史:名家论述导读》中曾提到,1975年他任教于台湾东吴大学时,每日乘校车通勤,常会遇见同校政治系的傅正教授。傅正曾问张元是否读过范文澜的《简编》?张元老师回答说,不仅读过而且爱不释手,再也没有一部这样好看的历史书了。同样地,王曾瑜先生在其《纤微编》中也曾记述,1984年在香港举办的一个国际宋史研讨会上,他与张元谈话时亦曾谈及此书。王曾瑜认为很难再找到内容与文笔能与《简编》相颉颃的书。张元对此表示完全同意,甚至认为《简编》后来由他人续写的部分,完全无法与范氏本人执笔部分相比。我的意思是,《简编》能够得到海峡两岸学人相当程度上的共同赞誉,自有其深刻的道理。但是这里所指的,却是《简编》后来的修订本。

范文澜的《简编》在1940年代初期出版其第一版,与1960年代中期完成的三编四册修订版,其实是在海内外评价完全不同的两部书。蒋大椿先生曾论及《简编》初版:“中国最早完成的从上古写至鸦片战争前的马克思主义中国通史巨著,当是范文澜先生的《中国通史简编》。”(蒋大椿:《第三编 20世纪中国马克思主义史学》,收入:罗志田主编:《20世纪的中国:学术与社会(史学卷)》上册)也就是说,他认为第一本马克思主义中国通史巨著的桂冠,应当加给范氏的《简编》初版。思考这个问题,我们应该考虑其中的复杂性。与《简编》初版同时期诞生的,还有吕振羽先生的《简明中国通史》。尽管吕氏被蒋大椿先生视为“继郭沫若之后中国马克思主义史学的第二位大师”、“最早系统地具体探索整个中国历史发展的马克思主义中国通史学家”,也尽管《简明中国通史》上册比《简编》上册还早了三个月出版,但其下册问世却比《简编》的中册晚了五年。这个出版时间点在其论述中变成关键(或许也使得出版地的重要性不言而喻)。对于研究马克思主义史学史而言,“第一本马克思主义中国通史巨著”的称号当然非常重要,代表了某种正统观念。同时,蒋大椿先生也曾提到《简编》的修订版:“到1964年,《中国通史简编(修订本)》出版了前四册,从远古写至隋唐五代。……这部尚未写完的通史,以其观点鲜明、资料丰富、行文凝炼而流畅,成为当时影响最大的一部通史著作。”换句话说,即使《简编》初版有这样或那样的问题,但以其出版之早、涵盖时段之长,依旧坐稳第一把交椅。修订版则是亡羊补牢,殚精竭虑,再创颠峰。即便未能写完,仍不愧为与初版前后连贯之作。以上是中国大陆学界具有代表性的评价。

《简编》初版与修订版得到的评价若有差异,需要考量的一个因素是初版在抗战时期问世,因为特殊的时代背景,自有其特殊的论述脉络。另外我们还可以举出金毓黻对同一部《简编》前后不同的评价。金毓黻不仅是范文澜的北大同学,还同为黄侃门下士。1945年金毓黻读到了《简编》初版,在其《静晤室日记》中有这样的评价:“似此力反昔贤之成说,而为摧毁无余之论,毫无顾忌,又前此尚论诸家所未有也。范君本为北京大学同学,又同请业于蕲春先生之门,往日持论尚能平实,今乃为此偏激之论,蓋为党纲所范围而分毫不能自主者,是亦大为可怜者。”然而,到了1949年后,金毓黻被调到新创立的中科院近史所,成为范文澜的助手,对《简编》的评价当然不能再和从前一样。他不但不可能去批评《简编》,甚至因为自己未能完成帮助修订《简编》的任务,而感到“十分抱歉”:自认“近来我受到范文澜先生之鼓舞,颇努力于读书及撰文章,虽自知水平尚低,标准尚差,但在其鼓舞之下,即无形中有很大力量,使我努力向前。”(1956);“范老命我助理修订《中国通史简编》,未能完成任务,使我十分抱歉。但我对通史研究,极感兴趣,其奈心不副心何!”(1957)形格势禁,岂由人哉!(其实早在上个世纪末王汎森老师发表的前引文里,就已注意到金毓黻此种心态,只是王师未谈及范文澜而已)

另一方面,余英时先生在《<国史大纲>发微——从内在结构到外在影响》(收入:《古今论衡》第29期)一文中曾言:“从范文澜一方面说,他在四〇年代编着《中国通史简编》,观点是早已决定了的,没有任何变动的可能。然而他以《国史大纲》为参证,却从所引文献中得到启示,发现其中很多材料也可以另作解释,以支持他的特殊观点,因此便毫不迟疑的移过来运用了。”这段话涉及一件学术公案,亦即范文澜的《简编》初版与钱穆《国史大纲》之间的关系。钱穆自己早已注意到这一点,在给余英时的一封信中曾经提及过此事。

引用以上众多事例,我想说明的是,如果《简编》修订版在1970年代以后的台湾,还能突破重重禁忌,得到某种程度上的欣赏甚至是赞誉的话,那么对于《简编》初版,至少从诸多非马克思主义史家的角度来看是不敢恭维的。可是在内地的马克思主义史学研究中,对《简编》初版与修订版的差异问题,在评价的角度上很难把二者断开。如此一来,我们到底应该如何理解《简编》?它是否确如傅斯年等人所评价的没有学术性,因而不值一提?1949年后,范文澜又为何愿意花费如此大的力气重新修订此书,而非干脆换块招牌,另起炉灶?而这样的“修订”对中国马克思主义史学的发展又有怎样的意义?如果说此书的初版是应战斗的背景而生,而它的修订本,我想不能只是从纯粹意识形态的角度去做解释,相反我们必须去正视相关人士的长期投入、历史学本身的学术性,乃至于正视该著给人以阅读乐趣上的价值。而这也是我在接触范文澜的《简编》之后,一直想要处理的问题。

《中国通史简编》(上册)

《中国通史简编》(中册)

三、作为思想史的史学史

范文澜先生留下的材料不多,故而研究中必须用别的方式加以处理。受到德里克(Arif Dirlik)先生的经典研究影响,我倾向于不把史学史当作是一般的学术史,而是将其理解为作为思想史的史学史。当我们在研究以范文澜为代表的马克思主义史家时,首先要考察他如何接受马克思主义的过程。也就是说,他是先有思想上的转变,才会把这样的思想落实到他的学术研究之中。所以这个过程中有一个层次上的区别。因为马克思主义是一个舶来品,它如何获得人们的拥护与接受,再到学术上具体而灵活的应用,是有时间上的落差的。作为思想史的史学史研究,应该把史学史研究中史家本身思想的转变包含在内。

过去人们通常认为,“爱国主义”是“范文澜由传统文化思想通向共产主义理想的桥梁”,以宽泛而缺乏界定的“爱国”云云来解释其思想转变。这当然不能说是错的,但对我来说却远远不够深入,解释也不够充分。为了救国,一个人可以有许多选择,民初以来的知识份子更是面临许多相互歧异、甚至相互冲突的思想选项。我的老师沙培德(Peter Zarrow)教授提醒我,“爱国主义”与其说是“桥梁”,不如说是“道路”,可以通向许多不同的目的地。经过拙著的考证,则是明确提出范氏自1926年首次加入中国共产党成为共产党员,再到思想上彻底服膺其心目中的马列主义,其中真正的“桥梁”其实是无政府主义。从范文澜在1917年加入组织北京大学同学俭学会,乃至于北大毕业后又参加蔡元培发起的北大进德会,在在显示出无政府主义思潮对他的强烈吸引力。将近十年后加入中国共产党的前夕,范氏仍然自承脑中带有“一大套乌托邦的幻想”。即使在正式入党了三年之后,他的“共产主义理想”依旧近于其师刘师培在清末所发挥的一套无政府主义概念。因此拙著认为,无政府主义思想在接引范文澜走向马克思主义之路上,发挥了不容忽视的转轨作用。

我的博士论文原计划是希望写完范文澜先生一生学术与思想的变化。但是在写作过程中发现,“前传”写完已将近30万字。如果要全部完成,博士毕业将遥遥无期。因而只能初步完成范氏前传,希冀回答他“为何成为马克思主义史学家”此一问题。其余有关《简编》之处理和分析,也就是“如何成为马克思主义史学家”的问题,只能俟诸异日了。自民国成立不久的1913年,至1940年年初抵达延安,范文澜基本上都在北方度过其成年后前半生的岁月;从1940年直到1969年过世,范氏后半生的三十年,更未离开过华北。两者时间近乎等同,故而可以相提并论。简言之,拙著大致以1940年为界,考察范文澜今日被视为所谓“马克思主义史家”其中内含的问题性。不过,我在本书的最后一章也谈到了延安整风运动中的范文澜。本来很犹豫是否要加入这一部分,但最终我还是将之保留了下来。幸好陈永发老师读了这章之后,说“写得不错”。所以尽管我这本书的断限在1940年,但仍然对1940年后的范文澜做了一点交代,以为下一部后传过渡之用。在珠海中大任教的三年里,于略显繁忙的教书课馀之际,我主要是利用在我清华毕业之后才出版的一些新材料,如《陶希圣年表》、《冬青老人口述》等,重新修订并补充一些正反两面的观点以为对照。拙著最后得以在这么短的时间内和大家见面,这一点是必须归功于我的前东家的。

范文澜像

范文澜像

四、思想与学术之间

我刚才一再提及,目前对范文澜的研究远不如对郭沫若的研究,甚至比不上对翦伯赞的研究。我想,材料是其中非常关键的因素。因为我们今天所能看到的这十册《范文澜全集》,基本上都是范文澜的论著,少有他个人性的材料。因此我们很难根据这些材料直接去探究他在思想上的转折。相反地,我们必须从他的学术著作中去发现他思想转变的痕迹。这当然是很大的一个挑战。

在分析范文澜思想上的转变时,我们需要注意,他不是突然冒出来的一个人,不是到了延安之后,他才变成一个马克思主义史家。他在去延安之前,怎么一步一步从不问世事的读书人陡然间“政治化”,再进而变得越来越“激进化”,这和大环境都是相关联的,也与他个人职业生涯的变化有关。

关于范文澜在思想上“激进化”的问题,我在书里引用了一段赵俪生先生在《篱槿堂自叙》里的一段话:“(范文澜)由于禀性偏激,所以早在共产党的‘左’以前,他已经‘左’起来(这一点与鲁迅类似)。他写文章骂孔子,骂宋明理学,骂朱熹,骂佛学,都很偏激。到延安以后,他很受尊重……范老在延安就写起他的《中国通史简编》来。我曾经有缘读到此书的初版本(而不是一次又一次的修订本),其中主要写的是历代统治者的残暴、荒淫与无耻。残暴、荒淫与无耻,这些都是毫无问题的,问题是像配方一样,这残暴、荒淫和无耻究竟应该占多大的比例,无论如何,它不应该是历史的全部。历史中的确有这些脏东西,但除此之外占更大比例的,应该是人类社会的美好的希望和前瞻。”赵俪生先生是跟范文澜有过实际接触的人,又读过《简编》的初版。这是他的评价,当然我并不完全同意他的这个解释。这个解释认为范文澜是因为生性偏激,才会往激进化的方向走。实际上当然未必如此,因为这是一个过程,而这个过程可能是由很多偶然性决定的。在拙著里不时照应到这一点,而不从某种命定论或必然性出发寻求解释。

最后我想谈一下“思想传记”的问题。在写作本书的时候,我一直在思考宋家复教授曾经提过的此一方法论问题:“在思想传记的做法里,传主(被研究的人物)作为一个主体,其性质常被预设成一个前后连贯(可以有发展但不是断裂)、思虑一致(可以有紧张[tension]但终归协和)的单一自我,基本上,是这种对传主主体性的有机构想使得一本思想传记的‘开始’和‘结束’成为可能。除此之外,这个自我往往在大于其本身之种种脉络(context)中呈现出某种优越性,譬如说传主的原创性(之于其人当下的时代精神)以及影响性(之于后世的学风思潮),有些思想传记读起来很像‘圣贤列传(hagiography)’,就是因为这些优越性在论述中被过分强调的缘故。”(《思想史研究中的主体与结构:认真考虑〈焦竑与晚明新儒学之重构〉中“与”的意义》,收入:《台湾社会研究季刊》第29期)然而,拙著的个案情况恰好相反,毕竟范文澜不是大名鼎鼎的胡适,不必在盛名之下不断注意自己须“前后一致”的问题,因此本书对于传主思想变化之解释,往往以断裂大于发展,紧张过于协和为主,更惯常以同时代的其他无数事例并置,以呈现范文澜前半生有限之原创性、代表性或影响力,绝不是写成一部圣贤列传。拙著力图藉由王汎森老师早先所提出的问题:“思想史与生活史有交会点吗?如果有,如何描绘出来?”(《思想史与生活史有交集吗?──读“傅斯年档案”》,收入:《中国近代思想与学术的系谱》)出发,重新建构范文澜的学术成长与生涯发展,以“作为我们了解其思想及转变的凭借”。或者说是应用王老师其后更进一步提出的构思:“思想的生活性,生活的思想性”,倡言“从史学的角度来恢复思想中的生活层面”,甚至是“生活是思想的一种方式”此一命题(《思想是生活的一种方式──兼论思想史的层次》,收入:《思想是生活的一种方式:中国近代思想史的再思考》),从日常生活经验的角度来看待范氏何以最终拥抱马克思主义。至于是否成功,则端赖读者自行评判。

今日海峡两岸读范文澜作品的人都不是特别多,可是这无碍于我们发掘其作品的价值。如果今日还要重新去写马克思主义的中国通史的话,那么我们便应回头思考《中国通史简编》有什么可以值得借鉴之处。

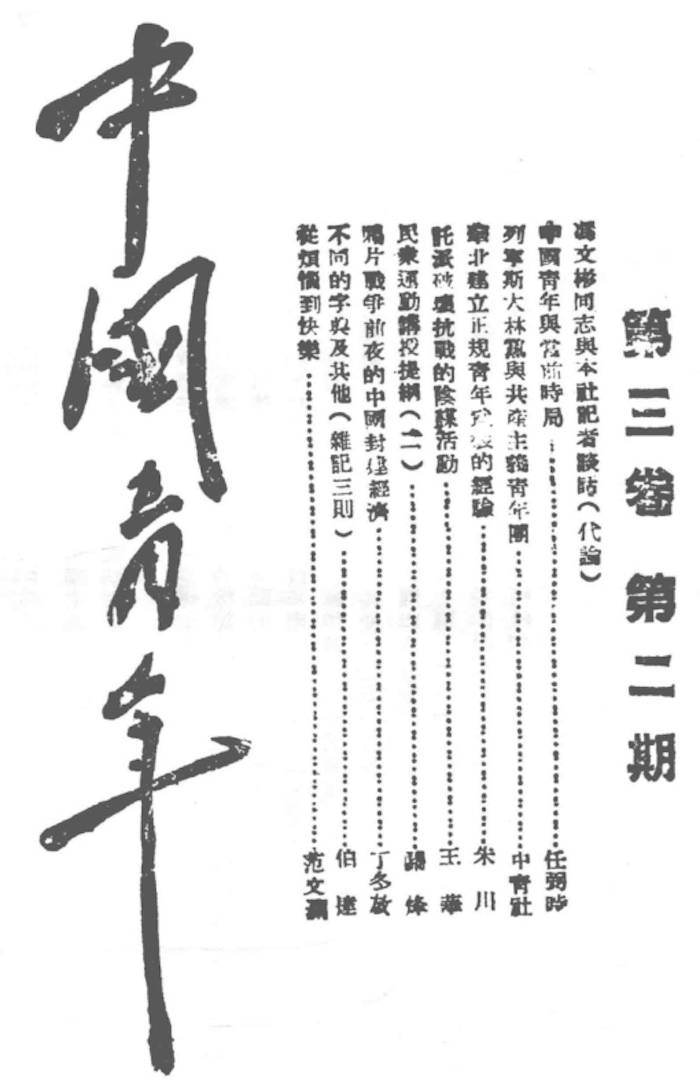

范文澜《从烦恼到快乐》

范文澜《从烦恼到快乐》(《中国青年》第3卷第2期)

学者对谈

赵庆云教授:

这本书对于1949年前的范文澜做了相当深入的研究。以后学界再研究范文澜的学术思想及学术经历,毅均老师这本书可能是不能绕开的。毅均曾经跟我说,他研究所长在于文本分析与阐释,但是我认为他这本书在材料上也下了非常大的工夫。因为我这两年也在整理范文澜年谱,其中1949年前的部分,我从毅均老师的著作中获得了不少的资料线索。叶毅均老师这本书视野与眼光是很开阔的。范文澜的个人性资料很少,没有日记。档案材料方面,1949年以后的有一部分,1949年前的档案,我记得五年前泰和嘉成拍卖有一箱范文澜的档案,并且量比较大。但被一个私人买家购走了。蔡美彪先生编的《范文澜全集》,对范氏在民国时期的著述,仍有不少漏收的篇目。就范氏个人而言,经历非常丰富,在大学任过教、又蹲了几次监狱。虽然当时参加革命的人中思想激进的人不少,但像他那样去参加游击队的也不多。范氏生平经历中的一些关节点,在以往的一些传记中其实是语焉不详的。毅均在收集史料上,一个优长在于不局限于传主本身,而是顾及到了与范文澜有关联的很多人。然后从这些人的资料中找寻与范文澜有关的蛛丝马迹。因为有搜集资料的坚实基础,所以他对范文澜个人经历中的一些史事做了有说服力的考证。尤其是对范文澜的《文心雕龙》研究和整理国故这一部分,毅均老师文章的表述是非常到位了,资料也是搜罗备至。以往学界对马克思主义史学五老应该说是很重视的,相关的专著与论文很多。但平心而论,整体的深度上还是比较欠缺。我个人认为,虽然像这样的个案研究,有不错的论著,但普遍的问题在于,研究者难以超越捍卫或者辩护者这样一种心态,高山仰止的情况比较多,很难有客观平视或批判分析的眼光。毅均老师这本书我觉得基本上不带先入之见,分析中允持平、论世知人,帮助我们更深入了解民国时期的范文澜学术思想与个人经历。同时毅均老师提到他的“思想传记”的研究取径与方法,我觉得对我们马克思主义史学史研究很有启发。这本书是范文澜的“前传”,我期待着“后传”的写就。

李孝迁教授:

关于毅均老师这本书,我有几点阅读后的感想与大家交流。有关传主的早年史料非常零散,并不丰富,毅均老师除了尽可能搜集相关的周边文献之外,对传主早年佚文文字也有所发掘,所以全书在史料方面非常充实。研究路径方面,与一般史学史研究做法不同,注重思想史与生活史的互动,毅均老师对范文澜不同时段的思想状态的分析,都试图与日常生活结合起来,读起来很接“地气”。本书充分吸收大陆和台湾地区学术界的许多研究成果,尤其对于大陆读者来说,读此书可了解台湾学者马克思主义史学的相关论述;另外本书虽以讨论范文澜为中心,但并不以此局限,视野非常开阔,几乎论及中国近代思想史、学术史许多议题。这是一本非常有纵深感的著作,与一般传记作品画地为牢的做法很不一样;书中精彩之处颇多,给我印象深刻的,有“整理国故”运动中的范文澜、延安整风运动中的范文澜,分析得很精彩。并且文中论述非常有节制,有的材料不足之处所作的推论,作者会提醒读者这只是推论或猜测,说明作者秉持一份材料说一份话的专业精神。最后我注意到书中对于版本问题的重视,作者指出,有些西方汉学家以1950年后的《简编》修订本,去讨论1949年以前马克思主义史家的思想,其实是时空错置。

另外关于本书,我也有一些想法想与毅均老师交流:关于范文澜早年无政府主义思想,这是非常值得继续讨论的议题,与范文澜同时代许多知识分子后来之所以会走向信仰马克思主义,接受无政府主义是非常重要的中间环节。关于范文澜无政府主义思想的来源,作者认为与刘师培有关,因与刘师培提出的设想有着惊人的一致性。刘师培《人类均力说》《无政府主义》发表于1907年东京《天义报》,范文澜不太有条件看过这些文章,而且刘师培在北大教书时早已不谈无政府主义了。如果说范文澜的朴学受过刘师培的影响,大概没什么异议,但若说他的无政府主义,也是承受于刘师培,似乎缺乏有力的证明。其次,关于吴承仕之早亡与范文澜顺利抵达延安,若论述成两者有某种必然联系,感觉不太妥帖。期待叶兄很快能进入范文澜后传的研究与写作中来,最终贡献给学界一部高水准的姊妹篇。

叶毅均教授:

庆云兄和我同样是研究范老的同行,特别愿意理解我。拙著若未经过庆云兄今日的点评,我也不敢有任何自信。他的近著《创榛辟莽:近代史研究所与史学发展》,史料扎实,观点平允,是我从去年至今(包含返台隔离期间)不断拜读学习的对象。我的《后传》日后若能成书,想必同样无法绕过庆云兄的大作。孝迁兄近年来主编《中国近代史学文献丛刊》,嘉惠学林无数。这套书和他本人的著作一样,每出一本我就买一本,已经耗费不少银子了。我试着回答孝迁兄提出的问题:既有的资料说明,范文澜在清末就读中学时就曾读过《国粹学报》,至于他是否亦曾阅读过《天义报》,则文献有阙,无从确证。我只能像王汎森老师表示他颇为“怀疑毛泽东读过刘师培的文章”一样(《反西化的西方主义与反传统的传统主义──刘师培与“社会主义讲习会”》,收入:《中国近代思想与学术的系谱》),由于两者乌托邦设想的一致性,推测范老或许也曾读过刘师培在这方面的文章。不然的话,我们就得寻求其他的合理解释。而刘师培在北大任教时虽已不谈此调,却并不代表他的早年观点不会成为学生辈所挖掘的思想资源(当他们的行动需要学理的支持之时),只是未必以亲传授受的方式出之。最后,有关吴承仕与范文澜的问题,除了本书第五章第一节所论之外,我其实另有《范文澜与吴承仕:早期中国马克思主义史家的世代变迁》一文(收入:《政治大学历史学报》第53期),利用韦伯(Max Weber)之“客观可能性”概念来讨论此一问题,而非诉诸单纯线性的因果关系,更不是意图证成某种必然性。假如我们想突破或者延伸对于马克思主义史学五老的既有解释框架,更加开阔具有包容性的视野当然是必要的。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司