- +1

程十发绘画实践与拉斐尔前派、珂勒惠支等的影响

程十发百年诞辰特展这些年正在上海程十发美术馆举行。

本文探讨了程十发与他绘画实践中的西方经验。1949年,程十发开始了新的艺术探索,传统的、旧的方法应对新的需求时,显得力不从心。画家在思索如何表现眼前的时代。由此,除了对传统笔墨的探索,程十发也开始了“别求新声于异邦”的探索道路。就西方艺术的影响而言,他的艺术创作显然受到了拉斐尔前派,版画家珂勒惠支、麦绥莱勒以及西方印象主义等绘画流派和艺术家的影响。

在19世纪的西方先后诞生了两本有关论述当时的画家与绘画以及发端于彼时的“现代性”新感念的著作,约翰•罗斯金的《现代画家》和夏尔•波特莱尔的《现代生活的画家》。两位伟大的作家都致力于在新的时代中探究和开启新的艺术精神和美学方向。当19世纪的欧洲进入现代社会以后,社会的文化生活,艺术生产及人的精神世界都随之发生着改变,在旧的传统与新的潮流犬齿交错,难分难舍中,新的艺术样式和审美趣味正在酝酿。当历史的列车驶进20世纪的站台,在遥远的东方——中国,关于“现代性”的大戏慢慢启幕。1921年出生于松江的程潼(后以程十发之名独步海派画坛)迎上了这个古老国度新旧交融,传统与现代共生的变革时代。他在处处充盈着现代性的上海经营现代生活,接受现代学校教育,尽管从事着传统绘画的学习和创作,但无论如何他就是一位现代画家,是一位身处现代生活的中国画家。他毕生创作的经典名作都披着属于其所处时代的外衣。(《现代生活的画家》[法]夏尔•波特莱尔著,[英]P.E.夏维英译,胡晓凯中译,商务印书馆(香港)有限公司,2020年版,p18)正如波德莱尔说的:“现代性是短暂的、飞逝的、偶然的;它构成艺术的一半,艺术的另一半则是永恒的、稳定的。对历史长河中的每一位画家而言,都有一种现代性的形式。” (《现代生活的画家》[法]夏尔•波特莱尔著,[英]P.E.夏维英译,胡晓凯中译,商务印书馆(香港)有限公司,2020年版,p18)。本文以“现代生活的中国画家”为题,向波德莱尔名作《现代生活的画家》致敬,向现代生活中的杰出中国画家程十发致敬!

程十发于1938年至1941年在上海美术专科学校就读国画系时,整个上海处于沦陷的孤岛时期。尽管此时的上海美专由于日军的侵略,战火的燃起,逼散了稳定的生源和来自各方的资金赞助,渐失鼎盛时期的规模与气势,但在国画方面的教学仍有李健、王个簃、汪声远、顾坤伯等名师。西画科还有关良、刘狮等留日教授。其时,声乐、钢琴、提琴等音乐专业也在。从总体看来,程十发就读时期的上海美专依旧为学生铺展了一幅传统与现代并置的现代艺术学科背景。同时,作为印衬着学校的城市底色,孤岛时期的上海在经历了短暂的低迷之后,都市生活重现出畸形的繁华妖娆。电影、文学、出版等一起交织,闪烁着现代性的短暂、迷离、偶然的光泽。印象派、拉斐尔前派、珂勒惠支、麦绥莱勒、爱森斯坦等西方现代艺术史上闪亮的身影一定与这个中国学生在上海的某个书店、某本杂志、某场电影、某次交谈中迎面相遇或擦身而过。

程十发与同学在上海美专宿舍 1939年(插图01)

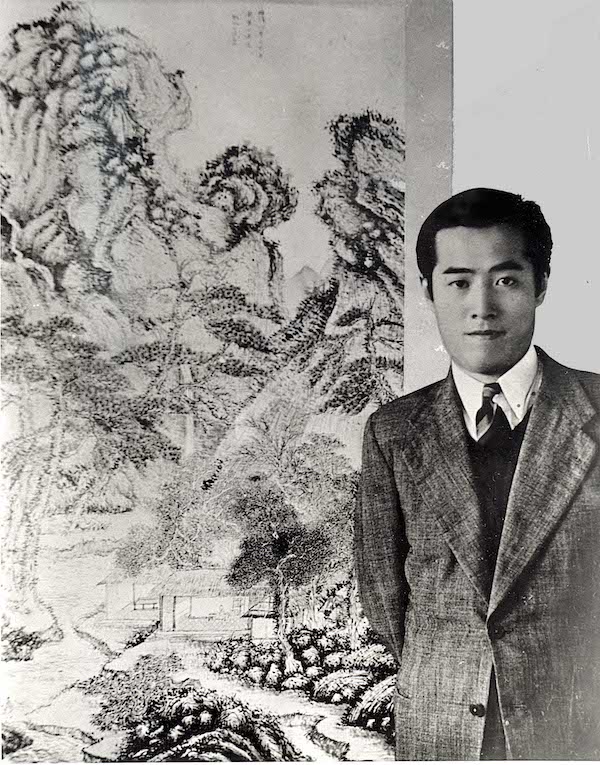

在几张留存下来的画家早年照片中保留着程十发作为都市青年的身影。这种都市身份的确认主要来自于他身着的“时代外衣”。在拍摄于1939年上海美专宿舍的照片中,程十发着衬衣、西裤、皮鞋,一脚支在长凳上,身体前倾,笑吟吟地对着镜头。长凳上坐着的同学身着长衫,专注地拉着胡琴,回避了镜头。他们应该是在操琴度曲,自我娱乐。两人在外形上展示了当时上海生活中的新旧并存与新旧对比。(插图01)这是一张两次曝光成像的照片,在记录场景的同时,拍摄者也在进行着一次摄影特效探索的小游戏。照片中程十发的现代西式打扮,面对摄影镜头的愉快与放松,以及照片本身因两次曝光而呈现的幻影流动的特效都提示出快门在瞬间里定格了画家现代生活中的一个片段,展现了这个时代所有特的仪态、表情和姿势。(《现代生活的画家》[法]夏尔•波特莱尔著,[英]P.E.夏维英译,胡晓凯中译,商务印书馆(香港)有限公司,2020年版,p19)在另一幅流传较广的照片中,程十发着洋装、打领带站立在自己临摹的元代画家王蒙的山水画前。(插图02)这应该是画家在市场中自我经营的宣传照,在1940年代的报刊杂志上很常见。从照片直接传递的信息来看,这就是一位在现代生活中研习传统的画家,他站立于眼下的时代,向身后遥远的传统经典致敬。传统与现代的时空长距在照片中被扁平地挤压在一起。在这些早前的照片中保存了一位现代画家的肖像。

程十发和他临的黄鹤山樵山火(1940年代)(插图02)

1949年,程十发开始了新的艺术探索,画新年画、连环画。他认真研读了毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》,领会到新国家的文艺政策,文艺为工农兵服务,文艺工作必须到群众中去。连环画在当时识字率不高的中国,无疑是普及、解释新国家精神和政策最好的艺术宣传形式。1952年,程十发进入华东人民美术出版社(即上海人民美术出版社)专门从事连环画和年画的创作。他转入此领域的第一幅年画《反黑田》和第一本连环画《野猪林》都创作于1949年。此时,新的国家艺术的标准样式还没有锻造成型。他依凭着对风俗画,对传统版画的熟稔,将它们移入新年画和连环画的创作中。《反黑田》展开的复杂的戏剧性场面具有现代绘画的视觉节奏,但人物造型还是稚拙的,尽管画家运用了透视,但在整体上没有虚实处理,因而看起来偌大偌深的场面依然平面化。《野猪林》的人物造型,线条脱胎于明清版画,尽管由于画家的技术不成熟,通篇只画了人物的上半身,被称为“半部野猪林”,但读起来依然具有传统韵味。如果把传统归于旧,将现代归于新,那么当旧的方法应对新的需求时,显得力不从心。如何表现眼前的时代,一种有别于1949年之前的另类现代生活,程十发要寻找新的可以被引用的绘画资源。西方自文艺复兴以来的艺术,尽管有数百年的历史,但几乎同时被援引到现代中国来,它们身上的历史幽光被撩拨成“现代”光泽。它们的技法似乎更容易介入到现代生活题材的表现中。由此,程十发开始了“别求新声于异邦”的探索道路。画家在个人创作中糅杂的所有元素,非经他本人的解说或提及,一时间很难将它们清晰地彼此剥离。所以画家就是自己编织的图像迷局的解谜人。

程十发在1978年写给青年作家俞汝捷的信中提到:“我今年见到韩素音女士,她也问起过这件事。她很怀疑我跟英国‘拉斐尔前派’有些渊源。因为海外也有人说我作品有些是唯美主义的。因为我在画《儒林外史》英文本插图时,的确受了许多很多‘拉斐尔前派’洛赛谛、白朗、米莱士等人的插图影响。特别在线条上,因为他们这些大家,本人是诗人和文学家,我的目的使用传统的白描。但觉得还缺少人物性格的表现力,强调线条除了揭示人物形象情格之外,它的本身必须具备有诗和音乐一样诱惑人的能力。”(《程十发书画面面观》俞汝捷著,程十发艺术馆编,上海文化出版社2019年版,p286)

英文版《儒林外史》的插图创作于1955年春天,此时程十发的连环画创作已经进入了成熟期。程十发信中提到的拉斐尔前派对于他创作《儒林外史》的影响有两个方面,一是作品整体透露出的唯美主义气息,二是线条的艺术表现力。在第一眼的观看中,你很难将以传统白描为表现手法的《儒林外史》插图与拉斐尔前派联系起来。画家将拉斐尔前派的影响隐含地揉入了自己的画面。唯美主义的气息可能来自于画面中饱满的构图,人物飘逸而华丽的衣褶以及动植物意象性的装点。这些都是拉斐尔前派绘画的重要元素。程十发本人是一位情感丰沛的艺术家,与罗塞蒂一样也在自己传统的文化中擅长诗歌与文学,因而他对画面语言的要求不仅是视觉的表现力还要深含感染情绪的诱惑力,在具象的视觉中追求抽象的情感体验。相对于《儒林外史》插图中的单线勾勒,拉斐尔前派的作品中,很少有真正意义上的单线条,这种线条感往往是由叠加的笔触表现出来。罗塞蒂绘画中的线条感觉是强烈的,卷曲的长发,繁复的衣褶,缠绕的藤蔓,使画面被一组组柔美的线条所包裹。在一组拉斐尔前派的著名模特儿简•莫里斯Jane Morris的照片中,19世纪的拖地长裙以强烈的明暗对比显影在照片中时,如瀑布般倾泻的衣褶呈现出明确的线条感。拉斐尔前派的艺术家擅长用光影提炼出画面的线条,而程十发则进一步将这种错叠的、拥有饱满曲度线条感真正地提炼成单线的白描运用到自己的绘画中。

约翰.艾佛雷特.米莱斯《奥菲利亚》(插图03)

《红楼梦》是程十发非常钟情的文学作品,在1950年代创作过小说插图之后,1970年代再次创作。对于黛玉焚稿这个场景的画面设计使他又一次向拉斐尔前派讨灵感。他对采访者俞汝捷说道:“我总记得拉斐尔前派画家米莱斯在画《哈姆雷特》油画时,画了一个宰相女儿奥菲利亚在池塘里一面吟诗一面自沉而死的场面,给人留下深刻印象。如果画黛玉之死,无疑也比画别的场景更能震撼读者心灵。”(《程十发书画面面观》俞汝捷著,程十发艺术馆编,上海文化出版社2019年版,p267)(插图03)程十发提到的这件作品是米莱斯创作于1852年前后的《奥菲利亚》,拉斐尔前派的代表作品之一。在岸边枝叶低压的池塘里漂浮着一位脸色苍白,身着褐色华丽长裙的少女。她双眼未合,双唇微启,手里攥着几支野花,虽然已经溺亡,但容貌一如生前那般生动。这种凄绝哀伤的唯美气氛正是程十发对黛玉焚稿的理解。米莱斯的这幅作品是基于莎士比亚文本的一次照实描绘。在《哈姆雷特》第四幕中,王后说:“在小溪之旁,斜生着一株杨柳,它的毵毵的枝叶倒映在明镜一样的水流之中;她编了几个奇异的花环来到那里,用的是毛莨、荨麻、雏菊和长颈兰——正派的姑娘管这种花叫死人指头,说粗话的牧人却给它起了另一个不雅的名字。——她爬上一根横垂的树枝,想要把她的花冠挂在上面;就在这时候,一根心怀恶意的树枝折断了,她就连人带花一起落下呜咽的溪水里。她的衣服四散展开,使她暂时像人鱼一样漂浮水上,她嘴里还断断续续唱着古老的谣曲,好像一点不感觉到她出境的险恶,又好像她本来就是生长在水中一般。可是不多一会儿,她的衣服给水浸得重起来了,这可怜的人歌儿还没有唱完,就已经沉到泥里去了。”(《莎士比亚全集》9 人民文学出版社1978年p118)

米莱斯的《奥菲利亚》是对莎士比亚文本的一次成功诠释,将文字里描绘的繁茂、暗黑、凄美与诡异尽力地表现出来。相对于莎士比亚的文本,程十发可以依靠的高鹗文本并没有多少环境细节的描绘。程十发在米莱斯的画中寻找到了一种氛围的联想,而这种联想的源头来自于莎士比亚的笔底。从西方文学文本经西方绘画本文到达程十发画稿中的多次转译是一趟有趣的自西向东,自文字到图像的奇幻旅程。在程十发的素描稿和线描稿中,黛玉以对角线方向倒卧榻上,一手低垂握着稿纸伸向火盆,画面动荡的情态好似舞台上演出的戏剧。黛玉焚稿的素描稿十分精彩,复线的穿插重叠,明暗的淡扫,人物结构的准确勾勒都展现了程十发不凡的素描能力。(插图04)

黛玉焚稿素描稿 程十发(插图04)

在绘画的准备阶段,程十发常常要反反复复地勾画素描稿,去采风写生,他也带着速写本以圆珠笔、钢笔等硬笔速写记录。如果把速写稿、素描稿看作是程十发“私”领域的涂写,那么基于素描稿而创作的中国画则是他展示于“公”的正式作品。这种绘画中的“公”与“私”这大概就是程十发作为现代画家在实践中安置和运用传统与现代的表征。程十发的素描与国画在绘画的不同阶段里皆获得了一种独立性。即,素描稿仅仅作为一种思考创作的记录与探索手段,有时也是画家不想示人的自我嬉戏。在进入正式的国画创作时,他即抛却了素描稿的束缚,凭借着记忆进入中国画的世界。程十发在《学习传统与练习基本功》的文章里写道:“有些同志往往在画得很好的素描上面蒙一张宣纸,翻成国画。结果一看,还是那一张素描好,而这张国画差,很有距离。这是什么道理?我觉得很简单,就是他在画素描时没有考虑到下一步要用概括的国画笔法去表现形体,仍是复杂的素描。因此,形体组织就发生了问题。所以,不要用素描去翻,而用一幅国画的草稿去翻,也会比这样做好。我往往采取一种特殊方法,先画一张铅笔的素描,这是一种联系,使自己熟悉对象,以后就脱离这张素描,又大胆地在宣纸上不断地画,画一张,再画一张,使自己再进一步熟悉对象。这样,打稿子时就要考虑到将来画国画时的笔墨处理。”(程十发《学习传统与练习基本功》,《程十发谈画录》程十发艺术馆编,上海人民美术出版社2011年版,p60)复杂的素描是程十发锻造绘画记忆的手段,与实际的国画创作无涉。

富有节奏的复线是程十发绘画语言的魅力之一。画家早期的复线训练与实验集中体现在连环画的创作中。创作于1956年的《幸福的钥匙》是程十发连环画中比较特别的一部,不仅因为它充满了欧洲的味道,而且还是以毛笔乱真地表现出铜版画效果,以柔软塑造坚硬,以一支笔实现了跨越不同材质的表现力,这种对绘画媒材表现力的界线突破完全是一次绘画现代性的实践。画家在再版的前言中解开了这次“以假乱真”的谜题:“大约38年前,听到一位同行对我画连环画评价时,是什么程某的单线画还可以,复线可能不行。天知道,我从未画过复线的作品,他所谓复线者就是指画出明暗光线的钢笔画。我受了这种激发,正好要为诗人李季《幸福的钥匙》画插图;因为当时找不到婉转自如的小钢笔尖,所以用细小的硬毫毛笔代替;我是出于好奇这种画法在西方大都是用以复制版画——先有一张画稿,雕刻者翻成线刻的版画再进行印刷。我遂先在铅画纸上画成有明暗和投影的工笔素描画,继而在画面上根据线条明暗变化的需要画成铜刻模样的所谓复线画。”(《幸福的钥匙》)程十发说的很明确,用毛笔画出了铜版画的雕刻效果。翻阅这本小书,故事的开篇左页写着:“在老远老远的年代以前,祁连山下住着一户穷苦的人家......”,并置的右页配的是一幅典型的“欧洲铜版画”,劳作中的人物姿态很像米勒画中的拾穗者。(插图05)大面积的逆光处理是铜版画的特色,程十发完美地处理了这种逆光阴影里的细节。如果说没有机会真正完成一次从刻到印的铜版画制作过程是一种遗憾,那么现代印刷技术把画家乱真的画稿通过印刷完成了一次作品的翻印,多少弥补了这种遗憾。因为现代印刷技术几乎拉平了这两者之间呈现效果的差异缝隙。程十发所看到的通过现代印刷技术所呈现的铜版画,与我们看到的通过现代印刷技术呈现的程十发以毛笔描绘的“乱真铜版画”,视觉效果其实非常接近了,如果不是画家自己的解密,恐怕很少有人会识破。现代印刷传媒为《幸福的钥匙》赋上了古典铜版画的魅影,这是一场现代绘画的“诡计”。对于这次绘画尝试的意义,程十发这样写道:“我们需要一种探索精神,向中外古今各方面学习。创作等于考试,随时会流露出作者的爱好和素养”。( 《幸福的钥匙》)所以,《幸福的钥匙》也可以看作是程十发个人趣味的选择,这不仅是一种理性学习,还带有些追求私人趣味的“沉迷”。当然,(插图06)以绘画塑模拟雕刻的肌理效果,程十发并不是首创。早在1920年代,陈之佛为《小说月报》设计封面时,就以现代美术字摹仿活字印刷的效果。不过,程十发在《幸福的钥匙》中将“乱真”的手绘表现力推向了极致。

程十发《幸福的钥匙》1956年(插图05)

程十发《幸福的钥匙》插图,1956(插图06)

除了古典铜版画,程十发对来自欧洲的现代版画也很有兴趣。特别是现代木刻版画聚焦于现代都市疯狂生长中人的生存,特别擅长于对都市的背光面,人性的幽暗面做批判性地表达,在20世纪上半叶成了先锋的艺术语言。就在相邻的19世纪,木刻版画在欧洲还仅仅是作为一种服务于大众传媒印刷的工具,直到20世纪才获得了自身价值的独立,焕发出新的生命力。程多多老师曾在文章里写道:“他(程十发)还极力尝试将连环画的创作向电影的效果靠拢,用蒙太奇的手法来处理画面,用线条来处理光线的明暗关系。在这时他化了大量精力来研究丢勒、珂勒惠支、荷尔拜因等等外国线条大师的绘画和理论,并将学来的东西有选择地用到他的连环画创作中去。像他要画国外题材的连环画、他就尽量地从形式到线条都想方设法向内容去接近,像《天才发明家保保夫》、《列宁的故事》、《大人国》等等。”(程多多《君有绝艺终身宝方寸巧心通万造——从程十发连环画作品来解读其早年线条风格的渐变》《大师之路——程十发纪念专辑》,上海中国画院编,p143)程多多老师提到的关于画面的电影镜头感,线条及光影明暗等都是现代版画的画面特征。程十发喜爱的版画家珂勒惠支于1931年经由鲁迅介绍来到中国。珂勒惠支早期的艺术是现实主义风格,到中后期慢慢进入了表现主义,那强有力的的线条,铿锵的笔触以及浑浊暗沉的色块占据了画面的大部分。这种由铅笔或者油墨塑造出的黑白灰通过现代印刷的复制转印,当其呈现在画册或杂志上时,竟会有一些与中国水墨接近的墨色微微渗开的晕染效果。学者汤哲明认为,程十发的连环画《阿Q正传》里的笔墨线条处理受到了珂勒惠支的启发,“连环画《阿Q正传》,从构图到人物形体衣纹勾写,非但造型已极生动,而且大量借用版画技巧,利用笔道的粗细变化,以勾皴、劈斫、点染多种笔法写成人物,不惟造型已然成熟,更将笔墨表现推向了一个前无古人的全新境界。他不但将画面中的人物,而且将人物与背景的线条笔墨,全然处理成了一个极富节奏感、表现性与形式美的整体,因而也若天外飞仙般地迥异于普通连环画。”(汤哲明《程十发画风的嬗变》)(插图07)

《阿Q正传》程十发1961年(插图07)

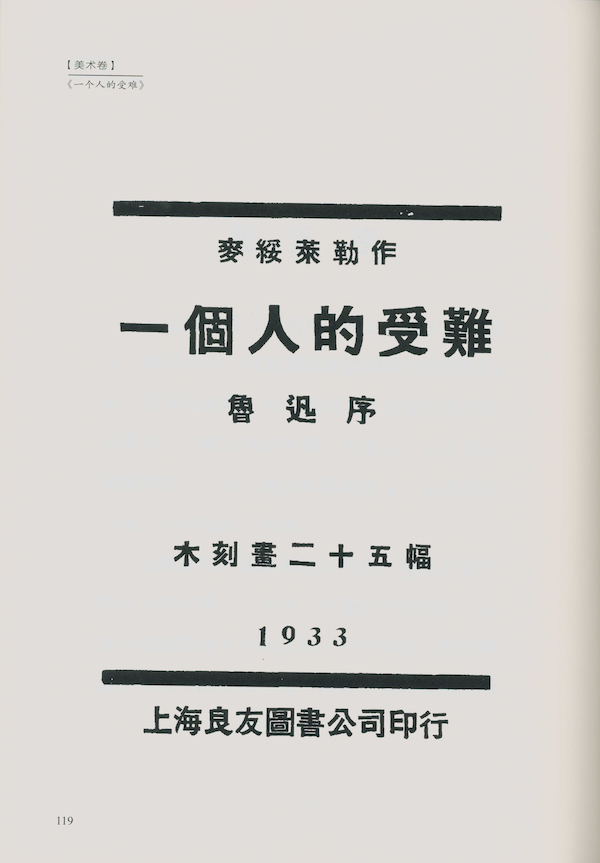

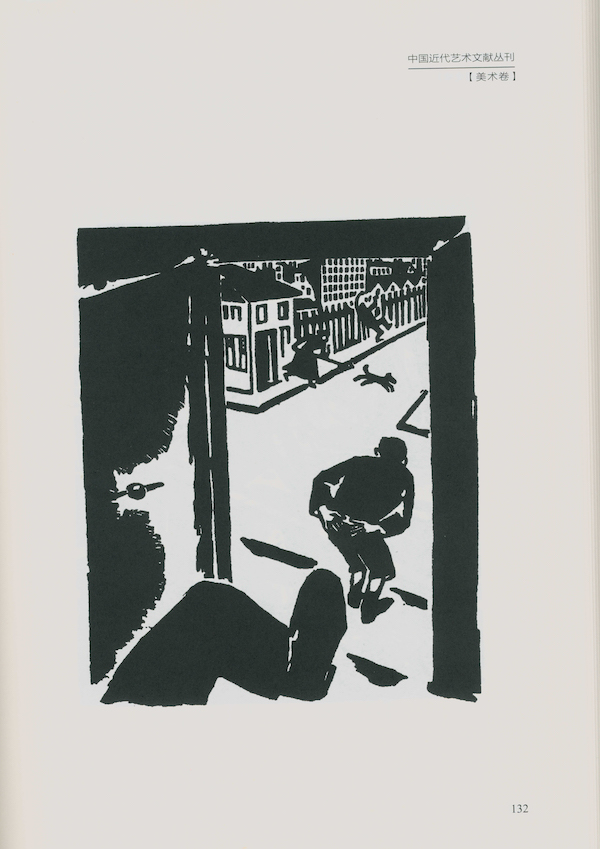

程十发将珂勒惠支绘画中石墨或油墨附着于纸面的表现力转译到自己的水墨画中。程十发以自己的笔墨不断突破传统绘画的界线,向现代绘画的表现力靠近,从跨媒介的材质表现力中汲取自己所需要的效果。这种变动不居的跨边界援引,也是程十发绘画现代性的特征之一。另一位也备受鲁迅推崇是比利时版画家麦绥莱勒。画面中的电影镜头感及黑白对比令他的作品看起来具有观摩电影的视觉体验。在1933年上海良友图书公司印行的麦绥莱勒的《一个人的受难》木刻画册里,鲁迅为其写了序。(插图08、09)这部作品是一部无字的连环画,麦绥莱勒非常善于以一幅幅画编辑起一串无字的情节叙述,就好像用一帧帧电影画面剪辑出一个无声的默片。鲁迅写道:“我想,这和电影有极大的因缘,因为一面是用图画来替文字的故事,同时也是用连续带活动的电影。”在1934年第一卷第二期的《文艺画报》中麦绥莱勒的名字被译作“马赛莱尔”,刊载了他的《都市的阴暗面》,在印刷的杂志上,画面的黑白灰效果更为强烈,画家善于运用黑白对比营造出夜晚的“城市之光”,惨淡而冰冷。也许,我们很难在程十发与麦绥莱勒之间找到显眼的联系,但《阿Q正传》的连环画却展现出明显的电影镜头感。中景、远景、特写等都在这部优秀的连环画中得到准确地运用,一些特写镜头的不完整性,从某种意义上消解了画面完整的叙事功用,透露出具有抽象意味的独立的画面审美。程十发巧妙地用窗户、门框、蜘蛛网作为取景器,精彩地绘制出一幅幅令人兴奋的中景画面和特写。这种整体视觉连贯性构架中点缀的跳跃性,与麦绥莱勒有某种契合。程十发说自己爱看电影,爱森斯坦的《战舰波将金》里的蒙太奇运用令他着迷。尽管运用的绘画材质不同,麦绥莱勒画中的强烈黑色与程十发绘画中的粗壮黑线能引起相似的情感效应。提到处理画面的技巧,麦绥莱勒说道他必须画得很快,忽略掉一些细节,形成一种迅疾强烈的风格。程十发也同样提到要用概括的国画笔法去表现形体。当然程十发用笔的迅疾,对于人物衣带动势的捕捉,除了中国传统画论中的“吴带当风”可以解释之外,也会让人想起未来主义对速度的视觉诠释,比如他的《舞女》、《迎忠魂》,(插图10、11)都是以急速飞走的笔墨勾画仕女们迎风鼓动的衣带,凌空飞舞缠绕的衣带传递出一种运动的势能。

《一个人的受难》封面(插图08)

麦绥莱勒《一个人的受难》(插图09)

程十发《舞女》,1984年(插图10)

程十发《迎忠魂》,1977年(插图11)

色彩是程十发绘画里与笔墨并重的要素。除了传统中国画色彩之外,程十发也会吸收印象主义的色彩,在早期的连环画创作中还能见到拉斐尔前派富丽、古典的色调,比如年画《郑成功收复台湾》。(插图12)愈往成熟期,程十发绘画中的色彩愈呈现出灰色调,这与1949年以后,俄罗斯巡回展览画派在中国的风靡,对中国艺术家色彩观的影响有关。多种颜色的反复调和能降低色彩的明度和饱和度,这种灰度色彩也许契合中国传统文人画对于“雅”的追求。

程十发《郑成功收复台湾》,年画,1955年(插图12)

作为在现代生活里研习和探索传统的中国画家,程十发身后依靠着绵延不绝而又巍峨耸立的中国绘画传统,眼前面临着现代性快车疾驰而扬起的砂石烟尘,无论他转身哪个方向都回避不了这种二元对峙的局面。他与20世纪以来的前辈画家和后辈画家一起面临着在现代生活中延续和发展传统的命题。在他全身而入的中国传统之外,始终有一个西方的、现代的艺术参照和艺术经验隐含地同时存在于他的艺术实践中。由现代生活规训而养成的视觉经验和审美趣味驱使他无意识、有意识地在绘画中引用和展现不同于传统的现代的、西方的经验,自然而然地更新着传统的血液,使之保持一种持久的活力,并蕴藏着生长出新枝叶的可能。总体而言,程十发是一位含蓄地、自然地中西融合的现代画家,他内心涌动着现代人常有的按奈不住的、难以名状的激情,一股随时会奔涌而出的情感。他曾说:“我心中是十分不安的。我是一个拿笔的人,有时讲不出感动人的话,往往用我的手来表达。但手又不能表达,只有用眼睛望着大家,不用声音,不用动作,但大家会心,只有满眼的热泪来表达。”(程十发《在香港中文大学新亚书院的讲稿》,《程十发谈画录》程十发艺术馆编,上海人民美术出版社2011年版,p26)他这样如诗的话语一层层揭示出一个对艺术的拷问,心灵中可能总有一处情感之地叫人无能为力,无以表达。这可能是伟大的艺术家才能觉察到的关于自身、艺术及表达的极限与无奈。

但丁.加百利.罗塞蒂(1828-1882)自画像(插图13)

程十发欣赏拉斐尔前派的画家们,因为他们不仅画画还写诗,尝试用多种的艺术表达将温情的力量送入人的心灵。罗塞蒂有一首诗《新旧艺术之不像这些人》(《生命之殿》[英]但丁•罗塞蒂 著 叶丽贤 译 华东师范大学出版社 2019年第1版,p167)(插图13):

“......但人的眼睛是朝前看,向远望。

你要看伟大的‘过往’所亮起的明灯,

望向那条被新照亮的‘未来’的道路,

这时,你才应该说‘我与这些人不一样’。”

程十发就是诗人笔下借着过往的灯光,照亮未来的独一无二的人!

(本文写作中蒙程多多老师、陈翔老师、汤哲明老师提供帮助,特此鸣谢。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司