- +1

何志森:边界是个机会

“为小贩设计逃跑路线,能最终给他们带来尊严吗?建筑师为什么不能站出来为他们争取工作的权利,而是要协助他们逃跑?如果他们连工作的权利都没有,建筑师为他们改造空间还有什么意义?建筑师为什么不能承担更多的社会责任?”何志森面对这些来自各方的质疑,也疑惑了很久:建筑师除了盖房子还能做什么?后来,何志森用了三年的时间,通过不造物的方式“改造”了一个39年的东山口农林肉菜市场,尽管菜市场最终还是没能逃过被拆除的命运,但这三年来他在菜市场和摊贩一起所做的工作,足以回应先前的一些质疑。

加厚的边界

从排斥到共生

边界,是建筑师一辈子都在探讨和思考的一个词。

传统意义上的地域边界或围墙,区分了一边和另一边的世界,帮助排他、文化孤立、幽闭恐惧的社会小区的形成。但其实边界的本质是波动的,能够与远近不同的场所、人和事件建立起衔接和联系,最终形成一个相互交织关联的“空间体”(spatial entity)。我在厦门集美跟踪小贩三年的经历让我重新审视了边界的意义:边界不是一个终结,不是一个限制,也不是一个排斥,而是一个开始,一次机会,一种联结。但我对边界的真正认知要从与集美孙厝村村民一次工作坊的时候开始。

2013年,作为博士论文的一部分,我想帮助村民推动当地有关部门把集美大学和孙厝村之间的围墙拆除,让更多的村民可以享受大学校园的资源,让更多的村民可以更有尊严地为学生提供服务,而不是躲在牛棚里做饭,还要偷翻围墙,贿赂保安,玩着各种猫捉老鼠的游戏。

博士研究期间,何志森在集美大学校园和孙厝村之间的边界上和小贩交流(2011)

那年中旬,我召集了20多位村民做了一次头脑风暴工作坊,其中有翻墙送盒饭的,也有在围墙边开店的。我和他们分享了我想去当地有关部门提交拆墙提议的想法。万万没有想到还没等工作坊开始,在场的村民都愤怒了:你干嘛要搞这件事?我们还不够惨吗?没有了围墙我们怎么做生意?

那是我第一次看到他们对我如此的愤怒与失望。之后孙大叔告诉我:如果没有围墙了,我们的生意就会暴露,就不能寻求围墙边上保安的帮助了,我们就送不了盒饭了,那我们就要去申请营业执照,要找正规的店面,要交更多的租金,我们承担不起。

孙厝村的一位村民用绳索装置向校园的接应者传盒饭(2014)

那个时刻我才明白:对于他们来说,围墙并不是一个围挡,而是一个可以让他们的生活变得更有尊严的保护屏障。围墙的存在可以让校园这边的管理者和保安睁一只眼闭一只眼。一旦没有了围墙,边界变成了绿地或开放空间,寄生在那里所有的非正规商业活动和村民创造的各种违建建筑就会马上消失,被正规合法化。那是我第一次体会到围墙对城市边缘人群的积极意义。

最终,我在博士论文里提出“加厚的边界”这一设想,在尊重和认可边界的前提下,试图把边界看作是一个有厚度的、可居住的生活空间,而不是一条看不见生命痕迹的薄线。

在这里,边界的厚度并不是由物理维度所决定的,不是让它变粗、变得更加坚固,而是由边界两边不同社区的各种服务、资本、信息、情感、思想、文化和价值观不断进行互动、碰撞和交流所塑造的,反映了不同社区之间的联结与融合。与其封闭的表象相反,边界在这种交流和互动的过程中渐渐模糊,转移甚至消失,边界的类型和加厚形态逐渐出现。

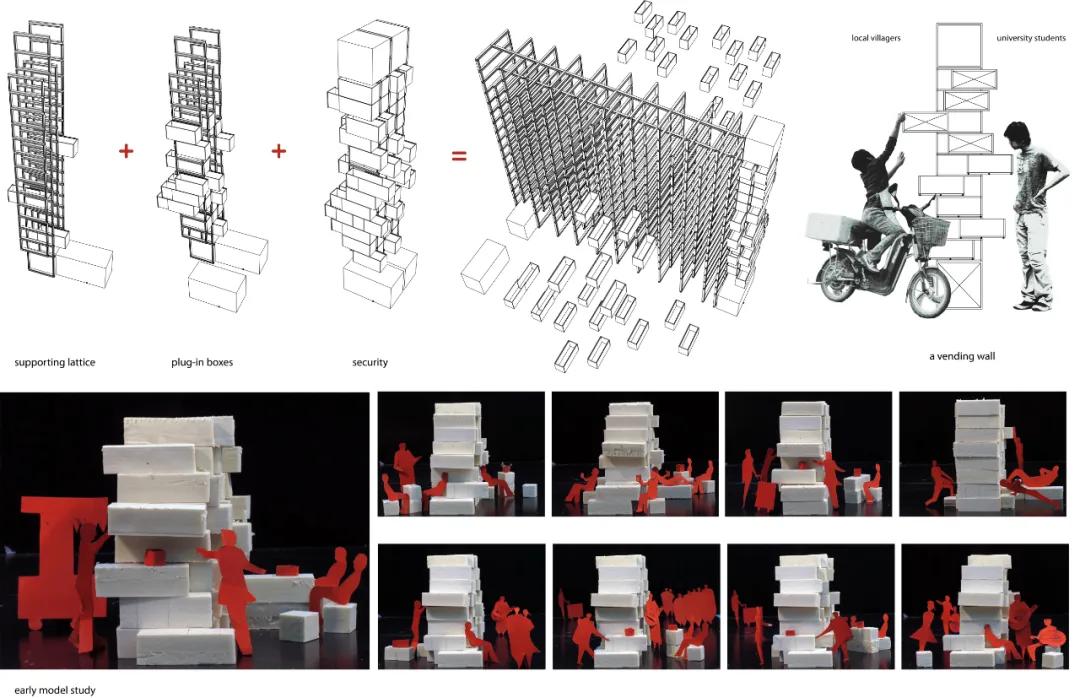

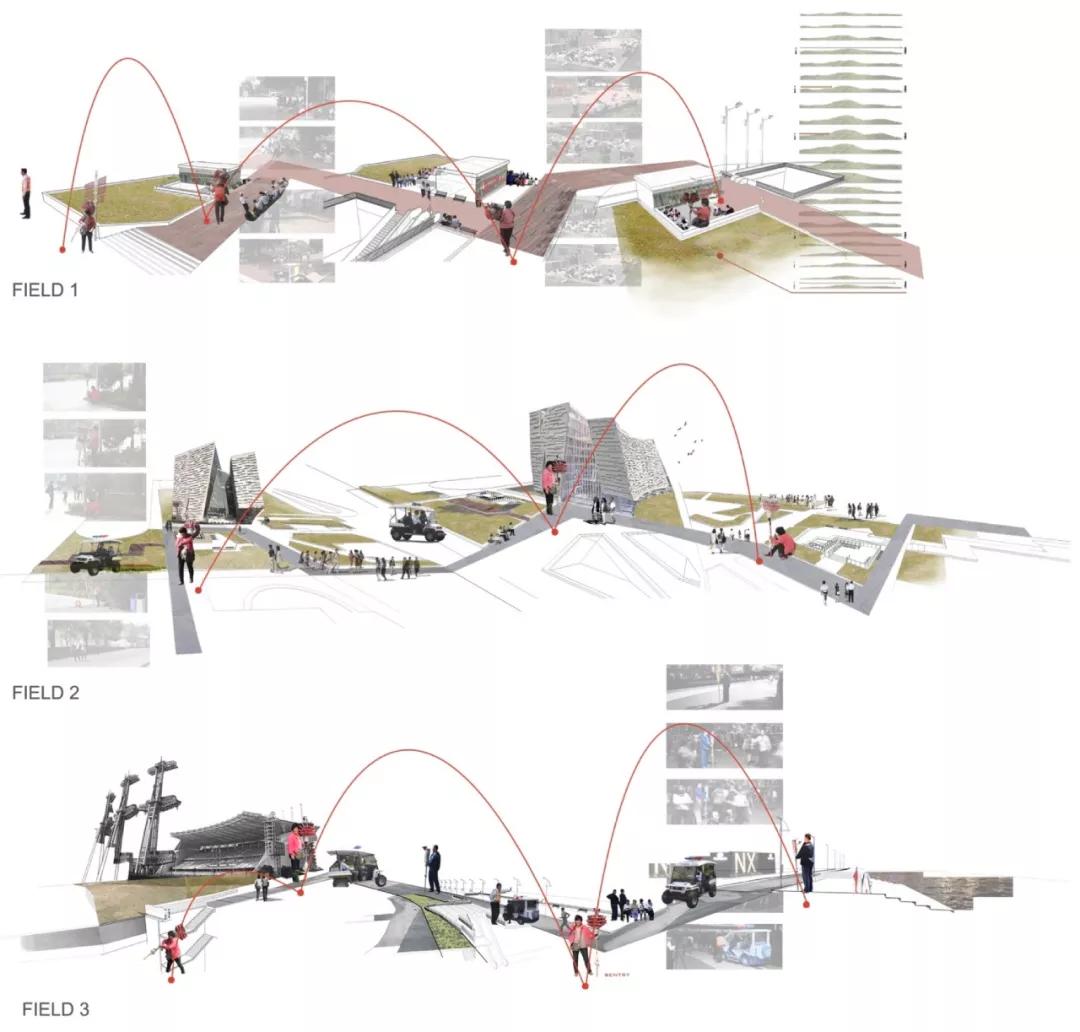

何志森设想的其中一个“加厚的边界”实施方案(2010)

何志森在华侨大学建筑学院和学生一起用凳子做边界互动游戏(2010)

“加厚的边界”构想了现代城市界线的另一种解读方法,其目的不在于限制和隔离,而是赋予与连接,在超越线性和僵化的同时包容根植于日常生活地带的变化思想,使从属于不同社区、不同文化背景的人群最终能够聚集到一起。“加厚的边界”这一概念也延续到了我近几年的“菜市场美术馆”项目。

为小贩设计逃跑路线

引发全民舆论

2014年博士毕业后,我回到中国在高校开展mapping工作坊,开始了一段为期4年的游牧式教学。Mapping工作坊通过持续跟踪和观察一个目标对象,透过目标对象的眼睛去重新审视我们今天所居住的都市,帮助学生更好地理解“小人物们”对日常空间的使用和需求。

2014年底,我受华南理工大学建筑学院之邀,发起了一个名为“都市侦探”的mapping工作坊,其中有一组学生选择跟踪观察一位在花城广场卖冰糖葫芦的小贩。在跟踪的过程中,学生目睹了小贩逃跑不及时,她的两根冰糖葫芦杆被城管没收了。

学生目睹小贩的两根冰糖葫芦被城管没收(2014)

在目睹了这次事件之后,学生开始跟踪起保安和城管来,并发现他们不同时间段的巡逻路线,他们在地图上标注花城广场每一个摄像头的位置,标注每一个地铁出入口和公共汽车站的位置,标注任何可以用来藏身的景观装置和空间。最终,学生在花城广场找出了三条监控摄像头最少、最远离保安和城管的巡逻路线、藏身地点最多的“逃跑路线”,帮助小贩在最短的时间内消失在花城广场,躲避保安和城管的追捕。

学生为小贩设计的三条逃跑路线(2014)

2018年初,我把这些教学经历包括我的博士研究变成了一场公开演讲,而我没有预料到的是,这场只有30多分钟的演讲却引发了一场全民的舆论。其中在一篇来自《澎湃新闻》的报道里,记者这样质疑我:“为小贩设计逃跑路线,能最终给他们带来尊严吗?建筑师为什么不能承担更多的社会责任?”

冰糖葫芦小贩和她的老公(2014)

为了急于給自己辩护,我开始在媒体上反击:建筑师不是上帝,为什么要由建筑师来承担社会责任?建筑师能做到的,就是把房子盖好。

一场大雨

拯救了一个课程

演讲过后不久,我便来到了扉美术馆工作。也许,老天爷刻意要安排我和摊贩在一起,美术馆的旁边刚好有一家菜市场,叫东山口农林肉菜市场。这个经营了39年的菜市场之前一直跟美术馆所在的大厦关系特别紧张。2006年,大厦刚盖好的时候,菜市场就面临过一次拆迁的风险。所以,摊贩一直对大厦这边的人心怀敌意。

学生和摊贩一起工作(2018)

2018年3月,我在华南理工大学建筑学院开展了一个为期3个月的菜市场改造课程,想做一些工作去缓解围墙两边紧张的关系。在这次工作坊里,我要求二十位学生先和摊贩一起工作三个月,了解了他们的真实需求之后,再决定要改造什么。很显然,因为12年前的那次拆迁事件,加上我来自围墙的另一边,所有的摊贩都拒绝和我们交流,一些摊贩甚至直接驱赶我和学生。

就在课程开展不下去的时候,广州迎来了十年不遇的一场暴雨。这场暴雨淹没了整个菜市场。因为暴雨,学生们都以为可以呆在宿舍里不用去菜市场调研了,只有一位学生冒雨回到了菜市场帮助摊贩们抢救物资。因为这位学生的出现,摊贩被感动了。他们接受了学生,并开始和学生分享他们的故事。

广州经历一场十年不遇的大雨,菜市场被淹(2018)

当我们把所有摊贩的故事整理出来的时候,我们发现百分之八十的故事竟然都和他们的双手有关。摊贩经常说的一句话:所有的幸福都来源于手的劳动。通过讲述自己手上的各种伤痕、首饰、刀茧、手的厚度、形状、大小,来讲述他们不为人知的秘密、人生的经历、与家人的关系等等。这个发现也让我逐渐意识到:那一双双布满伤痕的手,是摊贩们最骄傲的“符号”。

学生拍摄的摊贩的双手(2018)

最终,我建议学生把菜市场所有摊贩的双手用相机记录和拍摄下来,做一个展览,作为社会大众重新认知和连接他们的一个媒介。很显然,对于这样的一个改造作业,学生并不是很理解:这是建筑学院的一个菜市场改造课程,为什么突然变成了一个跟建筑改造毫无关系的摄影展?

何志森第一次去菜市场摊贩家吃饭(2019)

重建尊严

不造物的建筑改造

三个月后,我们迎来了这个课程的结课汇报,学生把四十四位摊贩双手的照片挂在了菜市场和美术馆之间的“无界的墙”上(“无界的墙”为艺术家宋冬的作品,坐落在菜市场和美术馆之间)。在汇报那天,大约上午十点多的时候,突然有一位在菜市场卖海鲜的阿姨站在大厦的入口处,远远地朝着我喊:“何老师,我能进来吗?我的水鞋太脏了,怕弄脏你们的地板,我想进来找找我手的照片。” 下午两点左右,菜市场所有摊贩都跑过来看学生的展览了。这是美术馆成立11年来,一墙之隔的菜市场摊贩第一次来访。

11年来摊贩们因为一双手的照片第一次踏入美术馆(2018)

这个改造课程结束之后,摊贩把他们双手的照片领了回去,自发在菜市场布展。让我没有意料到的是,他们把自己双手的照片放在了政府颁发的营业执照的旁边,形成了一个鲜明的对比。在之后的时间里,双手的照片神奇地变成了一个摊贩与摊贩之间、摊贩与当地居民之间相互联结的媒介。

扉美术馆和它的农林肉菜市场邻居(2017)

同时,菜市场和美术馆之间的边界也在慢慢变“厚”,边界两边的气质、情感、思想、文化和价值观不断进行互动、碰撞、甚至是转换,相互尊重却又彼此影响和加持,艺术和生活开始融合,一种新的关系在摊贩与艺术家之间、摊贩与美术馆工作人员之间悄然形成,农林肉菜市场成为了新的美术馆,摊贩变成了艺术家和策展人,而我和扉美术馆所扮演的角色却在慢慢弱化。在某种程度上,农林肉菜市场就是一个由不同社区、不同阶层和文化背景的人群相互交织关联的“空间体”,它和官方指定的那条单薄的界限一起形成了一个“加厚的边界”。

边界两边的日常活动使得官方指定的边界逐渐模糊,形成一个加厚的空间(2019)上图/下图

2018年改造课程之后,我们继续与来自全球各地的学生,还有摊贩们,一起开展了一系列的菜市场改造工作坊。和今天网红菜市场改造方式不一样的是,农林肉菜市场的摊贩自始至终都是菜市场改造的主角。

摊贩与当地居民之间相互联结的媒介

2019年9月,摊贩为我在菜市场举办了一场特殊的生日会,每一位蔬菜档的摊贩贡献了一颗蔬菜为我做了两束“菜花”。生日那天,豆腐档的祁红艳给我写了一封信,在信中她提到:“因为有了何老师的发起和组织,我们每个摊主才有了互动和联系,让我们这个社会的弱势群体,找到了属于自己的位置和尊严。”看到这段话的时候,我开始回忆起一年前澎湃新闻记者向我提出的质疑:“为小贩设计逃跑路线,能最终给他们带来尊严吗?”

摊贩为何志森在菜市场举办生日会并送给了他两束菜花(2019)

和摊贩一起工作的这三年,我最经常被他们问到一个问题:“何老師,你是建筑师,为什么你不盖房子却天天和我们混在一起?” 我告诉他们,菜市场美术馆就是我和你们一起盖的房子。在菜市场这个项目里,我所指向的“建筑”不是一个消极被动的名词,比如一栋房子,而是人与人之间、人与社会之间关联和共情的重新连接,一种新的积极的社会关系的建构,一个行动和动员的词汇。在这个理解下,菜市场项目就是一个建筑的过程。

有些问题

至今无法回应

2020年9月20号上午,菜市场项目收到三联人文城市奖的入围通知,菜市场摊主们纷纷买花庆祝,这是39年来他们第一次真正发自内心地为菜市场庆祝,也为自己庆祝。就在同一天的下午6点,菜市场摊主突然收到通知,菜市场一个月之后将无条件拆除。刚经历完大喜,又迎来了大悲。但比起2006年的那次拆迁通告,这次摊主们安静了许多,似乎都在等待这一天的到来。这本来是一个多么美好的日子。

菜市场美术馆项目入围三联人文城市奖,摊贩们买花庆祝(2020)

很多时候我在想:为什么孙厝村的村民如此反对拆除围墙?是因为我们没有看到围墙背后的生命,没有看到普通人的真实需求,更没有看到来自围墙两边不同社区和阶层的互动与交流,我们只看到了一堵丑陋的墙,所以我们想要推倒它。

因为菜市场的拆除而离开广州的摊主阿正,在临走的时候也问了我同样一个问题:“为什么他们要拆掉菜市场?”我告诉阿正:“因为他们只看到了菜市场,他们看不到菜市场里的人和他们的生计,更看不到这些由不同的人、不同的人群用漫长的时间共同建构出来的、超越边界两边的社会联结,所以他们想要拆掉菜市场。”

距菜市场关闭前1个小时(2020)

在和相关部门沟通的时候,他们告诉我菜市场拆除之后会变成一个公园,造福社区的居民。很多人也问我:公园不就是一个联结人与人的场所吗?公园当然是。但和菜市场不一样的是:公园提供的更多是以休闲、娱乐、社交为目的的日常活动,它只考虑了一部分人,或者说某一人群(主要为中产阶层)的需求。

而菜市场这个场所更像是一个利益共同体,一个熟人社会的微型样本。在这里面,我们看到的不仅有普通老百姓的生计,还有不同社会群体之间长久以来形成的相互依赖,相互关怀,互帮互助的社会关系。当农林肉菜市场被拆除的那一刻,这种依靠多方的力量共同缔造出来的社会关系突然断裂了,通过多年的时间加厚起来的边界也重新回到了排他、对抗、孤立与割裂的社会形态。

摊贩们最后一次在菜市场的废墟上合照留念(2020)

如果有一天,所有的菜市场都消失了,那城市里还有哪些场所可以像菜市场一样,既能成为一个几代人情感和记忆的载体,同时又是一个不同群体和社区融合的纽带?

2016年底,我带领湖南大学建筑学院的学生,在长沙马老尾市场做了一个关于菜市场空间改造的工作坊。在工作坊结束的第二天,记得有个学生问我:“何老师,如果建筑师连摊贩的生计权都争取不了,为他们改造菜市场还有什么意义呢?”

4年之后,我还是无法回应。

本文图片由何志森老师提供

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司