- +1

《四川好女人》,梦境和身体的流动过程

70多年前,德国著名戏剧家布莱希特采用中国“神仙下凡”的模式,写了一个关于四川妓女的故事。女主角游走在男性和女性之间,她行善却不得好报,最终不得不“以恶抗恶”。而布莱希特也游走在文本和观众之间,用间离效果让观众推倒舞台上的“第四面墙”。

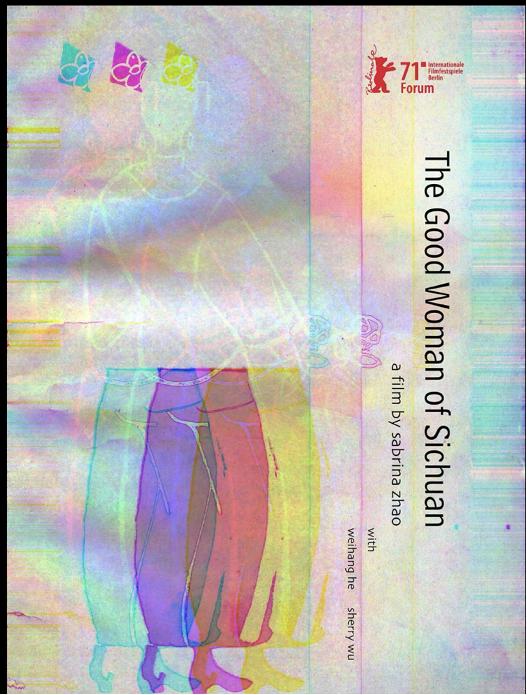

借用布莱希特的此剧名作为片名,导演赵若冰的实验性电影《四川好女人》也呈现出一种相似的间离效果,此片入围了2021年柏林国际电影节论坛单元。

《四川好女人》在一个没有定形的时空结构中穿越,我们看到窗外经过的树木、河流、湖泊和房屋,在列车隧道和模糊的植被中不断消失;我们看到两个女人断断续续出现,她们在河边,在理发店,在窗台休憩。与此同时,她们的对话也不断浮现,“什么是流动性?我也还在探索。”

《四川好女人》并不是一部传统的纪录片,导演游走在梦境和现实,也不断游走在纪录和虚构的过程。晦涩的梦境、无定形的记忆和矛盾的欲望。影片并没有给观众提供一个清晰线性的叙事线索,时间和地点是被模糊的。

影片蜿蜒着走向不一致、流动性和循环性的时候,也呈现了一个旅行的过程,充满不稳定、神秘的过程,正如导演在采访中所说,“这是一个不断渐进、体验的过程,它部分程度像是一个纪录片,因为你永远不知道会发生什么,一些新的东西不断在出现。”

曾就读于阿布扎比,目前仍在加拿大学习电影制作的导演赵若冰对身体和语言的融合有着强烈的兴趣,“对于未来很开放、很积极的一个状态,就是把身体打开。”而在打开身体的过程中,去经历不同的地域、不同的形式,去重塑一种物质语言。

柏林电影节专访|《四川好女人》,梦境和身体的流动过程

策划采访:何凝

整理校对:小神龙

排版:张劳动

凹凸镜DOC:这部片子和我们传统想象的纪录片不一样。我看到其实你自己也在里面,但是饰演的别人,能讲讲团队吗?

赵若冰:我是2020年5月份从加拿大回到国内,在六月份的时候,去乐山住了一个月。我和我另外两位朋友组成了一个小的制作团队,何苇杭担任另一位演员, Sherry Wu担任摄影,因为我们彼此信任,也是来自一个大学的。在我最开始有这些想法之后,我都跟他们交流,所以我们三个人就住在那里,所以就一起演、一起做。

凹凸镜DOC:刚才你讲到其实你之前就有这个想法,能讲一下这个想法是怎么来的吗?

赵若冰:这个想法最开始是17年的时候,我写了一个短篇故事,关于一个寡妇回她丈夫老家,然后在村子里面淹死了的故事。有一些比较神秘说不清道不明的东西在里面,我当时也不知道为什么要写它。

18年的时候,我当时在巴黎待了一段时间,把这个故事准备写成一个长片剧本,但写到后面就越来越不喜欢它了。写的过程还挺开心的,有很多想要探索的东西,都很好,但越写到后面,我觉得被这个电影、剧本的这个构造给限制住了,虽然这个剧本快写完了,但我还是把它给舍弃掉了。

后来回到阿布扎比之后,我就开始做一些更多跟记录有关的东西。因为我的背景是剧情片,所以我探索记录的方式是一种比较fiction,虚构化的方式。做了几部电影之后,我到了加拿大。

这个电影后面的那个credit是加拿大的约克大学,因为这是我毕业论文的一部分。这个项目的老师和整个氛围比较开放,大家做的东西都是还是相对比较流动性的,既有实验,也有纪录和叙事,比较混合一点,我也受到这方面的影响。我后面做我的毕业电影的时候,我就想把之前我虽然舍弃掉的剧本,但是我一直还是有感情的一个想法,用一个新的模式,冲破之前限制我的那个框架呈现出来,同时探索不同形式之间的交流,把自己的经历过程加进来,所以形成了现在这个片子。

凹凸镜DOC:片子看到的和你原来那个剧本的想法看起来差异还挺大的。这个片子你觉得是一个纪录片,还是部分虚构的呢,你怎么定义它?

赵若冰:我可能喜欢把它叫做一个混合(hybrid)或者是非虚构(non-fiction )电影,我觉得我自己会认为把它想成一个non-fiction,电影并不代表一定是documentary,而是它有很多其他的可能性,而不是纯粹的这样一个虚构的框架里面,它有可能在这个框架外,有可能在框架内。所以我觉得non-fiction听上去会对于我来说比较合适。

但也不是说字面上的“非虚构”,因为影片里也有很多虚构的成分,所以我觉得可能虚实交叉吧。我很想讨论电影是一个流动的概念和一个体验。我觉得整个过程也是很流动的。就像我们在拍的时候,确实可能有些脚本就是像纪录片一样,譬如说拍的是市的样子,或者是城市里面的人的样子等等。但是,我觉得我们拍它的那个心态和状态并没有把它想成我们在记录一个东西,而是我们在去理解一个东西,所以我觉得在那个过程当中,已经不完全是为了追求一个事实,而是一个体验的过程。

所以我觉得对于我来讲,纪录片就是一个体验。我认为如果这个拍摄的过程是一个不断渐进、体验的过程,我认为它部分程度算是一个纪录片,因为你永远不知道会发生什么,然后就一直在看一些新的东西,一直在有一些新的认知发生。

凹凸镜DOC:你会有一个剧本的大纲,还是说在这个过程中,你是保持一个开放性,但是你可能脑海中有时候会觉得我要哪些场景,怎么去安排呢?

赵若冰:虽然之前写了剧本,但我后来只是把这个概念带进来了,并没有用之前的剧本。前期的准备有大半年的样子,有想法的时候我就写。有时候它是一个场景,有的时候可能是一个对话,或者有时候只是一个独白。这些都是比较画面化的场景。这些东西它有时候会到我脑海里面,我就会记录下来。

其实在过程中我有时候没有安排电影的模式或者是走向,我是在这个过程中渐渐地有更具体的想法不断出现。在拍摄的过程中,我的朋友们很信任我,我觉得很感谢。因为他们不知道每天会拍什么,每天早上我起来之后,我可能会花几个小时,先休息一下,然后写当天要拍的内容。接下来的那半天,我们再一起去拍。

除了我之前在头脑风暴期间写的想法以外,我们在乐山住的一个月也去了不少地方,比如说去超市,去按摩店等等,也去了不少街区。我觉得我们在那个经历的过程中也会有新的具体的场景和想法出来,所以我会每天早上起来,可能根据之前的东西来整理一下,想今天拍什么,然后就这样子拍。

凹凸镜DOC:在乐山这一个多月,你整个片子的素材量拍下来大概有多少?在不确定故事走向的时候,你是怎么把这个剪辑思路形成的?

赵若冰:素材量还挺多的,可能有八九十个小时,一个月的样子,应该没有两个多月,就一个月的样子。

剪辑真的就是这个过程中最让我激动,也是最恐怖的一个阶段。但说实话我还挺享受的。因为真的在过程中,我都不知道这个电影会是什么样子。剪辑的时候,我最开始是按照大概的一个逻辑线,从叙事的角度,就比如说那个时间线,就是她先是回家,后来遇见老同学,后来怎么样。

我自己看的时候,觉得就很没意思,好像没有捕捉到整个体验和我们之前讨论的东西。所以,我渐渐觉得这个叙事的东西不是很重要了。我在剪辑的过程中就变成了找到一个rhythm,一个节奏。我可能说不清楚那个节奏是什么,可能是没有逻辑的东西。所以后来剪辑我是就是纯往节奏和感受来走。一种直觉的感觉,怎样就觉得有意思,可以传达出或者透露出一点点相似的那种感情或感受,就可以了。

于是,剪辑的过程真的就变成了找旋律的过程,之前跟那个柏林官方采访我的时候,他们也专门问了关于声音的问题,就是怎么做的那个声音。对于我来说,声音和画面都很重要,我是同步进行的。有时候我不知道怎么剪辑画面的时候,我就先找到声音的节奏,有时候声音也会帮助我剪那个画面,就是那样子走。两者一起推着往前,相互找到一种韵律。

凹凸镜DOC:那你剪辑花的时间久吗?因为你刚刚说又痛苦又刺激,但是也很应该也很抓狂。

赵若冰:有点,但也不是那么久。从早到晚,集中剪辑的时候可能就二十多天。我每次剪到一个差不多的阶段,可能每隔两三天的样子,我就会把它给导出来,然后放到家里面电视,把窗帘什么都拉上,把音响放到最大,模拟电影院的那种效果,然后我就会做笔记。因为想要找那样的韵律,所以我得完全沉浸下来,就在那样的一个反反复复导出看,做笔记改,可能有二十多次。就是一直重复这样的方式。所以那段时间睡觉的时候,要么就是晚上特别激动,激动得睡不着觉,要么就是特别焦虑,焦虑得睡不着觉。

在剪辑过程中我没有给任何人看,只有一个朋友,当时她借宿在我家几天,那段时间我正在剪辑,我就跟她一起在电视上看了,一起讨论了一下。我觉得可能需要这样的一个氛围,我觉得我没有办法做到给朋友发一个链接让别人线上看,最好在现场,一起呆的时间久点。

凹凸镜DOC:关于片名《四川好女人》,也是布莱希特的戏剧,这个设想是你在一开始写那个剧本的时候就有了,还是在后面这一过程中形成的?这个文本的故事和你现在呈现的这个片子的内容有没有一些互文的关系?

赵若冰:《四川好女人》这个名字不是最开始在剧本写的时候就出来了的。它是在我后来回加拿大之后,和一个朋友聊天的时候出来的。那位朋友当时也是随意提到的,说“啊,你这个让我想起《四川好女人》”。可能因为都是一个女性主角,然后在四川。最开始激发我朋友的联想是很简单的一件事情,但是我后来就觉得很有意思,这个想法就在我的脑海里面,就一直在那儿了,然后就渐渐地去想它,觉得还挺有意思,想着把它带进来。

无论是就是布莱希特的剧本的内容,它里面是也是关于一个女性的多重角色,还有其中的变化度。包括布莱希特本身也有间离效应,他的戏剧相对政治一点,或者是更加关注在形式上面的变化,我认为和这个电影都是有关的。我也想让观众更加自反地认知到这个电影的形式是怎么样,以及形式与形式之间怎么可以沟通,就是戳破那些构架或者限制吧。

内容上面也差不多,关于我的电影,我在想的也是一个游走在梦境和现实,游走在纪录片和虚构的过程中。正如布莱希特的女主角,也是游走在男性和女性之间,以及布莱希特自己的剧本,也是游走在故事以及不是故事,是舞台上的人以及舞台上人面对观众,就是如何打破第四堵墙的动作。这些都是有联系的。

凹凸镜DOC:刚讲到那个空间场所,你是选择了去乐山,没有回到自己老家成都去拍。为什么会选择乐山这个空间?

赵若冰:我在准备的过程中,我脑海里想的那些画面不是那么具体的,不是在某一个具体存在的空间里,而是一个稍微大概一点的,比如说在房间里,或者是在餐厅里,这样的地点概念,但不是很具体。

至于为什么选择乐山,首先我想选一个就是地方,我可能没有那么多的联系,成都对于我来说太近了,里面太多个人的回忆,我认为我想选一个像是老家,但是又好像没有那么近的,我可以脱离开来,但是也有一点归属感。所以乐山毕竟也是四川里面的一个城市,离成都也没有那么远。

再加上另外一个私心,因为这是一个过程电影,我拍摄之前都不知道会发生什么。我希望我还有我的朋友,就团队们,我们可以享受这一个月,所以我觉得乐山很好吃,氛围很舒服。比去一个可能气候又不好,然后又艰苦的地方,在乐山,大家会更放松,会更享受这个过程。

凹凸镜DOC:你带的设备大吗?

赵若冰:不大,就是一个佳能c200的一个相机,顶上有一个麦,再加上一个三脚架,一直就是这个构造。我每一次跟当地人解释,我们是学生,在拍纪录片或者拍作业,或者拍什么乱七八糟的东西,他们也不排斥,觉得还挺好玩的。那里的人都还挺可爱的。

凹凸镜DOC:关于影片内容里面的一些意象。比如说什么丢失的帽子,丢失的相机,还有那两个梦。这些意象对于你来说意味着什么?或者说你想给观众就留下一个什么样的感觉?

赵若冰:片子的两个梦的内容跟我自己做的梦有关,我把我做的一些梦记录下来,觉得有些有意思。于是我后来是以一种对话的方式把它给录下来。

至于其他的意象,譬如相机和帽子,其实也是在剪辑的时候我发现的。就像之前讲的,我觉得我在找一个新的韵律。这个韵律我只有剪完之后才可能找得到,或者在过程中才知道,不是一下子就有的概念。我在剪的时候,我发现这个相机有点类似它在那儿自己游走,好像自己有一个思考,有自己的一个体验。我渐渐地觉得,有这么一个东西在那儿,我觉得不是我一定想把它硬加进去的,是它自己浮现的。

影片最后一个场景就是这样子,很有意思。我当时把那个相机放在我们住宿楼下的空椅子面前,离椅子很近的,还放了一个帽子,我也没管,和我朋友就出去休息了一下。几分钟之后回来,就发现有一个家庭里就坐在那儿了。我就在想,为什么他们就直接就坐在这儿,因为相机真的不是在很远在偷窥,而是直直地在那个椅子面前。很大的一个,顶到他们的面前。但是他们就坐进来,一直在那儿聊天若无其事的,我甚至不敢去打扰他们。我觉得还挺神奇的,好像相机像是可见的,但又不可见的。

我认为就是相机不一定代表了我们,它可能是有一个另外的一个叙事在那里,另外一个叙事,和另外一个存在,它自己也在跟对象在交流。我就觉得还挺好玩的,就想把它给带进来。

凹凸镜DOC:影片中我印象特别深刻的一段是那个婚礼的场景,那一块风格也很不一样。那一段是怎么来的。

赵若冰:在乐山拍摄完之后,我要回我的另一个老家,就是达州,有一个亲戚朋友的孩子结婚了。本来说想拍的,但后来那个相机坏了,我用手机的一个app拍了,就拍着玩,反正没打算用着,但我是在参与的那个过程中,后来剪辑的时候就又想起它来了,就放进去了。

凹凸镜DOC:关于音效,除了一些环境音,你也用了一些特别的音效,可能像心跳、电流那种音效,说说音效吧。

赵若冰:整个电影的音效其实也很简单,只有环境音和我的作曲设计的一些声音。从最开始有这个电影的想法的时候,我就跟作曲Kits Shpira在交流。交流的方式就是,他有的时候会给我一些声音,是听我讲的东西,启发到他的东西。

先说环境音吧,我没有单独录过其他声音,所有的声音都是同步的东西,但我最后用的时候,我没有完全同步地用。我很喜欢比较自然的声音。但我又不希望太自然,太现实的,所以有的时候我会错开,或者是用一些乍一听上去有点相似这个场景的声音,但后来不是来自于那个环境的声音,我就可能想要塑造那种有点熟悉,但是也有点困惑的感觉。

至于别的音效,都是和我的作曲家朋友合作的。这个过程也挺有意思的。我其实没有给他看过这个电影的画面,也没有给他讲这个电影是关于什么的。我就跟他沟通一些别的东西,就比如说我回去听到的哪些声音或者画面,或者让我想起了那首歌,我就发他一些图片和音乐。

根据这些,他给我一些声音的设计。但我发现他给我设计声音都是很像恐怖片里的。我觉得还挺有意思的啊,说明有一些共通的东西在那里面,所以我就开始用他的声音,有的时候我在剪辑中遇到一些瓶颈的时候,他的声音也会给我一些新的灵感,让我重新找韵律。

凹凸镜DOC:影片是具有流动性的,你说想怎么表现出来,是通过声音,还是画面,或者其他?

赵若冰:对,我觉得这个问题我也在理解。因为就像电影里面那个女主角,那个女生她自己在说,她说导演想要把这个剧本改编得比较流动,然后在问所谓流动是什么,但其实她也不知道,她说我还在尝试着去理解。

我觉得这有点像一个伪命题,是没有办法诠释的一个东西。就是因为没有一个定义,所以说只有人去通过体验这个过程,才能感受到一些东西。我觉得所有很多思考或者是语言,带来的都是一种局限的东西。有的时候会成为一个界限或者一个框架,在包裹着你,也没有办法达到一个解释。我在剪辑这个电影的过程中,没有办法用逻辑或者是思考来寻找这个剪辑方式,而是通过寻找它的韵律,我觉得也算是一种通过体验或过程来达到一种流动的感受吧。

凹凸镜DOC:对于观众来说,你会不会担心他们没有办法跟着你的身体一起去流动,因为那是你自己的这个体验。他们会不会就会觉得你这个电影看不懂,或者说会觉得这个电影是你自己的一个这样的体验?

赵若冰:我觉得这个电影不是我的一个体验,因为其实我真正的体验不是这样的一个电影,因为现实中我们其实是很欢脱的,所以我觉得这个体验是一个抽象的体验吧。

关于身体的这个东西,我觉得是主观的,是需要一个开放的状态。当你最放松的时候,举个例子,就在按摩的时候,你什么都不用想。你身体也不会很紧张,因为可能会来到你身体上面的东西肯定是很好的东西。我觉得这种打开的感觉是比较棒的一个状态,我肯定不可能能够保持那个状态。但我认为那是对于未来很开放、很积极的一个状态,就是把身体打开。

观众看不看得懂我也不知道,我觉得这电影也不存在看不看得懂,因为好像也没有在讲什么东西。对我来说,我看电影的时候,我喜欢的电影不是说我看懂了它,或者它教会了我什么,而是我觉得我被这个电影启发了,或者是我感受到了一些东西。我觉得那个就是我觉得很好的一个体验。

对于现在这个版本,我觉得是满意的。因为我都已经剪了二十稿,可能别人说我很固执,不去听别人的意见。我听了我觉得没有帮助,我可能比较相信影像本身,所以在做了20个微调,就大调到微调的那个细节之后,我觉得它就是该它自己的样子的,那就不用管它了。它就出来了,它就可以就完成了,就可以move on了。就是这个作品就不是我的了,这就是大家都可以看,都可以体验和理解。

凹凸镜DOC:最后还有一些对关于影像创作的问题。比起一般的传统纪录片,你的片子偏艺术或者实验,你有不断的虚构和现实的重复和模糊。

你之前每年也有短片创作,能不能讲讲你这一贯的创作美学,或者说你自己对纪录片创作上的思考,有没有不变的,或者说产生改变的?

赵若冰:过去两三年的电影,我做的短片可能越来越开始探索各种纪录和虚构等其他形式之间的联系。我觉得一直都在思考,最开始从Vicky and Herself 那部电影本身,如果你看的话,可能就知道,电影本身是关于,我作为一个持相机的人,我开始认识了Vicky,然后再拍,渐渐地我自己就进入到这个电影里面了,也有一个大的社群概念在里面。这个电影本身也是在反思我的一个角色,也是一个多重的角色。最后那个剪辑整个时间线很拉得很长,但与此同时给了我很多空间和时间来反思我在做的事情,那个电影的创作过程对我来讲影响我很深。

这跟我之前在阿布扎比上学的时候我的导师有关。我的导师一位是印度的纪录片女导演Surabhi Sharma,一位是巴勒斯坦的导演Kamal Aljafari,他们都是偏向实验纪录片的。在整个学习过程中,我开始更加开放地对待“电影”这个概念以及拍摄。

与此同时,因为我本科是学文学研究。学校在一个阿拉伯国家,整个对话都是在重新思考欧洲中心主义等等方面的东西。大家又是来自不同的地方的人,所以我觉得整个学术氛围可能也会让我一直在反思权力的动态变化,以及在纪录片的拍摄中涉及到一些东西。我认为我受到的影响,可能是更加偏直觉一点的那种探索,既是身体的一种体验,也是一种思考,两者融合在一起。

凹凸镜DOC:后面有没有什么一些新的影像创作打算?

赵若冰:有,但是可能现在都还在慢慢地、慢慢地构思或者酝酿的过程中。我很喜欢和别人合作,不喜欢一个人特别纯作者的那种方式来工作。我有一个日本的朋友,我们之前有合作过,都是一些很有爱、很有意思的朋友,对于艺术也很愿意尝新,又很享受这个过程,我们就会做不同的东西。还有我本科的一个很好的朋友,来自巴西,他的创作也在实验诗(experimental poetry),肢体戏剧,和电影中游走,我们也在做一些事情。

我认为和不同的人,他们的思路和性格不太一样,电影吸引他们的方面也不太一样。所以就是不同的合作,真的出来的作品可能会很不一样。我特别喜欢融合的那种概念,就是不同国家,不同文化,以一种很有意思的方式再来交融起来。所以我想用布莱希特这个剧本也是有这样的原因。

就是不一定什么东西一直都是分开,一定要搞authenticity,就是纯中国的或纯德国的这种东西。我对这些东西不是很感兴趣,我还反而觉得就那种看似没有头脑、没有逻辑的那种联系,但是你把它放在一起,说不定会有一些火花会出现,我觉得那个火花对我来讲就很有灵感,也是很让人激动的一个东西。

关于导演

赵若冰(Sabrina Zhao)生活在成都、阿布扎比和多伦多之间。她的电影关注空间内和跨空间的迁移经验。曾就读于纽约大学阿布扎比分校,主修电影与新媒体和文学与创意写作。目前,她正在约克大学攻读电影制作专业的硕士学位。她喜欢融合纪录片、小说和实验性的作品。有短片作品《妮妮,你那边几点了》、《Vicky,I and Herself》、《渡边的冬天》等,她过去的电影曾在沙迦艺术平台、开放城市纪录片电影节、IAWRT亚洲女性电影节等放映。《四川好女人》是她的处女长片作。

关于影片:

四川好女人

导演: 赵若冰

主演: 何苇杭 / 赵若冰

类型: 剧情

制片国家/地区: 加拿大

上映日期: 2021-03(柏林电影节)

片长: 87分钟

又名: The Good Woman of Sichuan

原标题:《《四川好女人》,梦境和身体的流动过程 | 柏林电影节专访》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司