- +1

寇德卡:到达极限,这就是一直让我最感兴趣的

© Josef Koudelka

本次推送摄影师约瑟夫·寇德卡(Josef Koudelka)和记者卡瑞尔·哈维日德拉(Karel Hvizdala)之间一次长达11年(1990—2001年)的电话访谈,此次访谈收入寇德卡于2002年出版的同名画册《约瑟夫·寇德卡》(Josef Koudelka,TORST出版社)。

感谢艺术家史国瑞先生慷慨赠送此篇译稿,以飨读者。

2005年,史国瑞先生前往巴黎,在寇德卡供职的玛格南图片社办公室拜访他,上图为寇德卡的签名。

到达极限,这就是一直让我最感兴趣的

对谈 | 约瑟夫·寇德卡 卡瑞尔·哈维日德拉

翻译 | 史国瑞

有一次我遇到了一位大人物,他是南斯拉夫的吉卜赛人,我们成了朋友。一天,他对我说:“约瑟夫,你已经在外旅行了这么多年,从来没有停下来;你去过很多国家,到过许多地方,而且也见到了许多人。你能不能告诉我,你认为哪个国家或者说哪个地方最好?你喜欢呆在哪里?”

我没有回答他。当我打算离开的时候,他又一次问我这个问题,我不想回答他,但是他执意要我回答这个问题。最后他说,“你知道吗?我已经明白你的意思了!你不想回答这个问题是因为你还没有发现最好的地方,正因为你一直没有发现最好的地方,所以你一直在旅行。”

我回答:“我的朋友,你完全理解错了。我从来没有竭尽全力去发现这样一个地方。”

卡瑞尔·哈维日德拉:你的展览无论是在纽约、柏林还是布拉格,我对自己说:《吉卜赛人》和《68年入侵者》这两个系列是关于被伤害的人们的故事。但是当我看到你的《黑三角》和《浑沌》这两本书的时候,它们看上去讲述的却是完全不同的事情,或者可不可以这样说《流放》这本书使我看到了受伤害的人们,而《黑三角》和《浑沌》所陈述的却是受到伤害的土地?这几本书又是怎样出版的呢?

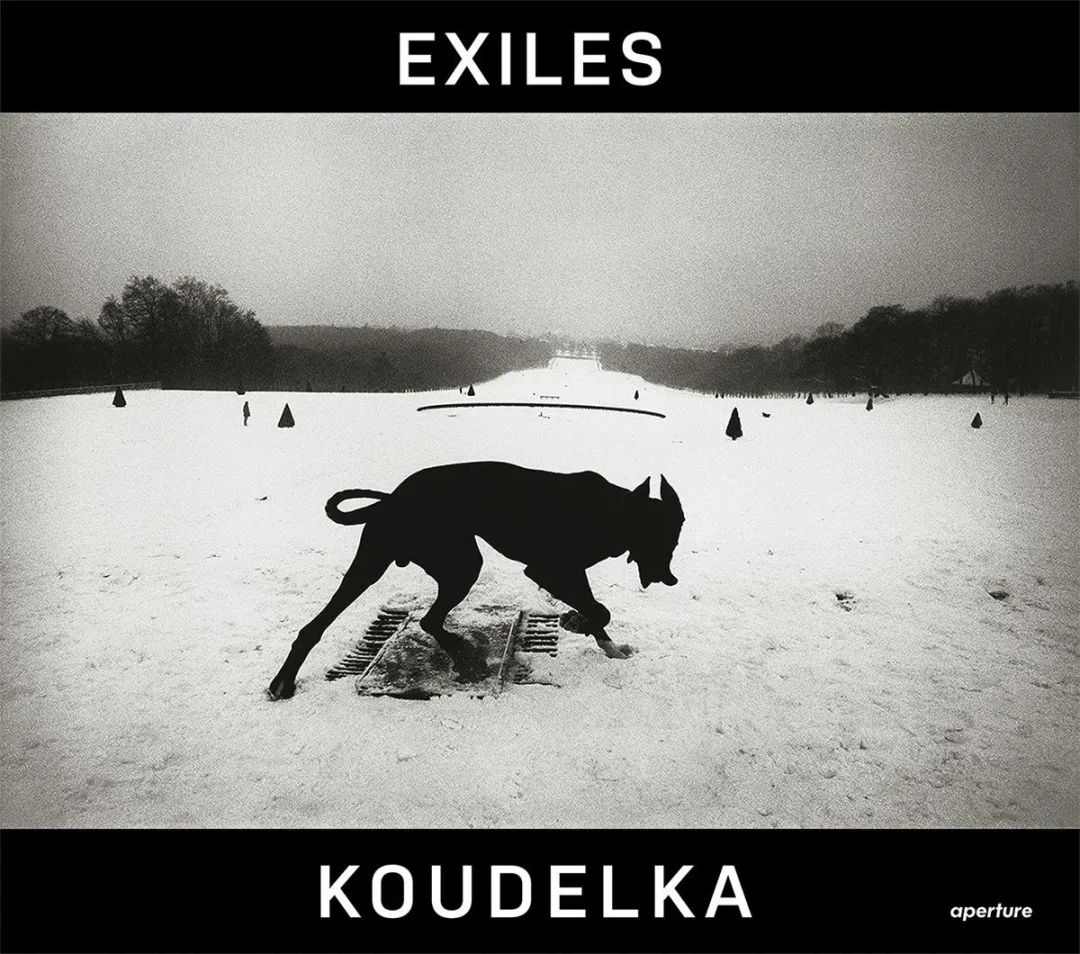

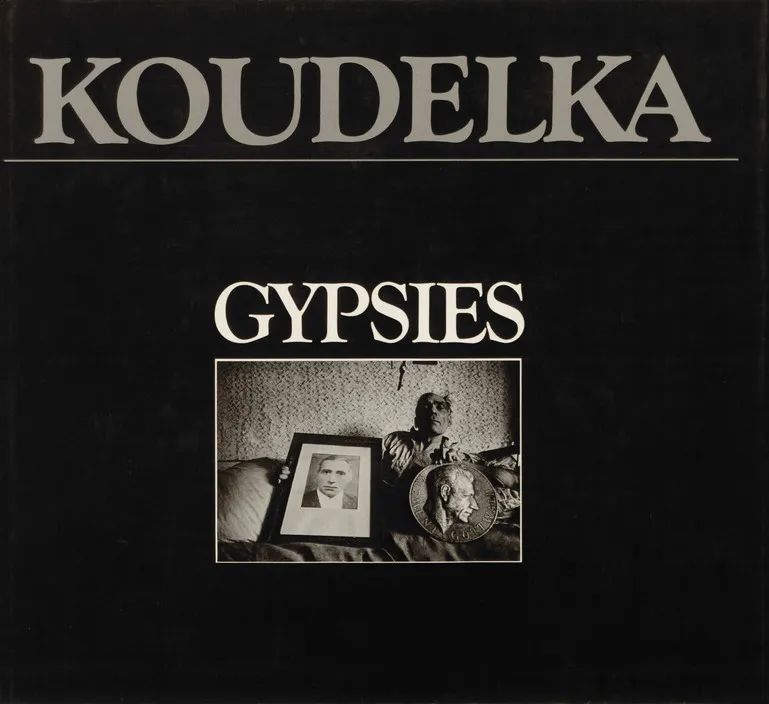

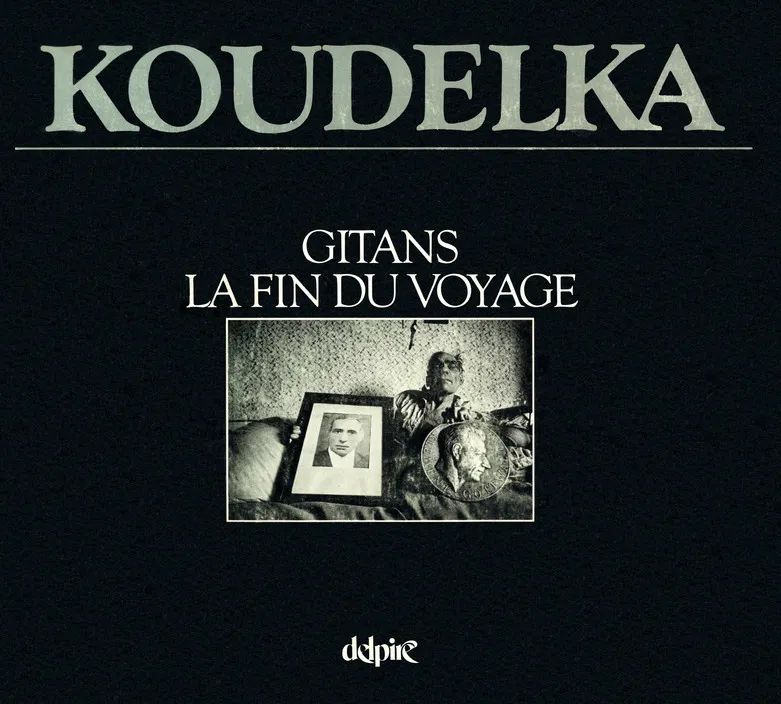

约瑟夫·寇德卡:每一本书都是不一样的。你走过了一部分生命的过程,拍照片,然后回顾你自己曾经做过的事情,在这过程中,你产生了某种灵感,这就是《流放》这本书产生的缘由。它与《吉卜赛人》有着根本的不同。我直到1970年离开捷克斯洛伐克之前,这本书的开头还没有确定下来。后来我才有意识的收集素材——有意识的建构它。

《流放》

《吉卜赛人》

卡瑞尔·哈维日德拉:为什么选择拍摄吉卜赛人呢?

约瑟夫·寇德卡:我不知道。人们经常问我这个问题,但是我真的不知道为什么我选择拍摄吉卜赛人,我不得不说我对发现一些事情并没有特别的兴趣。我在一个没有吉卜赛人生活的小村庄里长大,可能是因为音乐——我一直非常热爱民族音乐。在布拉格学习的时候,我在一个乐团中拉过小提琴,吹过风笛,我们经常在传统的民族节日期间演奏,在那里,我结识了一些最优秀的吉卜赛音乐家,我逐渐了解了他们。我于1962年在布拉迪斯拉发(捷克斯洛伐克中南部的一个城市)服军役,在那里我认识了一位名叫德斯达·班嘎(Desider Banga)的吉卜赛诗人,也就是从那时候起,我开始拍摄吉卜赛人。后来,我认识了一些研究吉卜赛语言和文化的人——米兰娜·胡伯斯玛诺娃(Milena Hubschmannova)、伊沃·利帕(Jiri Lipa)、爱娃·达威杜娃(Eva Davidova),我还和内科医生雅·茜波拉(Jan Cibula)、律师科斯塔瓦·卡瑞卡(Gustav Karika)成了朋友,这两个人也都是吉卜赛人。

选自《吉卜赛人》系列

选自《吉卜赛人》系列

我并不能确切地说明是什么使我开始拍摄吉卜赛人,但是我可以确信,当我开始拍摄吉卜赛人之后,我就不能停下来——尽管我有时想停下来。在吉卜赛人的居住区中拍摄吉卜赛人是一件非常不容易的事情,正是吉卜赛人的音乐使我一次又一次地从头开始。当拍照片的时候,我认为是我对民族音乐的热爱帮助了我。当拜访吉卜赛人居住区时,我经常把吉卜赛人的歌曲录下来。吉卜赛人是很好的心理学家,因为他们可能明白我喜欢他们的歌曲,而且我一定还喜欢上了更多的其他东西;所以我离开捷克斯洛伐克以前,一直都在拍摄吉卜赛人。

选自《吉卜赛人》系列

选自《吉卜赛人》系列

当亨利·卡蒂埃-布列松(Henri Cartier-Bresson)看到了我为吉卜赛人拍摄的一系列照片时(后来我们才相识),他还为我买了一张去印度的飞机票,并建议我应该去看一眼那里的吉卜赛人;他真是对我太好了,可是我没有去。我感到在捷克斯洛伐克拍摄吉卜赛人有一些与众不同的东西——那就是我不但可以和吉卜赛人在一起,而且这个国家也是我出生的地方。即使是后来,在欧洲其它国家也拍摄吉卜赛人,或许那就是我为什么能在捷克斯洛伐克拍摄到最优秀的吉卜赛人照片的原因。

选自《吉卜赛人》系列

选自《吉卜赛人》系列

卡瑞尔·哈维日德拉:为什么你在20世纪60年代开始在剧院里拍剧照?

约瑟夫·寇德卡:我在偶然的机会涉足剧院领域,1961年我在布拉格塞马夫(Semaphore)剧院举办了第一个展览后才开始为月刊杂志《剧院》拍摄演出剧照。我的一位朋友的叔叔是《剧院》杂志的编辑,他告诉我他们正在找一位摄影师,他劝我去和他们聊一聊,后来他们看上我了。我拍摄的第一次剧照是布莱希特(Brecht)的《大胆妈妈》,当时我还是一位工程师,直到我离开捷克斯洛伐克以前,我一直都在为《剧院》这本杂志拍照。

选自《剧院》系列

选自《剧院》系列

卡瑞尔·哈维日德拉:这就意味着你对《剧院》这本杂志产生了影响。

约瑟夫·寇德卡:只能说在一定程度上是这样的。我为《剧院》这本杂志拍照,还为它拍了许多用于封面的照片,但我只是为这本杂志拍摄照片的摄影师其中之一。对这本杂志影响最大的是艺术总监、艺术家利博·法诺(Libor Fara),因为他有权决定如何使用这些照片。在1962年,他建议我用图形符号做了一系列的封面,在随后的一年里,杂志的封面具有了风格化的样式。

选自《剧院》系列

选自《剧院》系列

在“门后的剧院”(Theatre Behind the Gate)这个地方,也就是我后来拍摄的那个地方,那是如此的不同,我起到的作用是显而易见的。和我在一起工作的版面设计师是米兰·科帕诺瓦(Milan Kopirva),科帕诺瓦(Kopirva)和法诺都知道什么是好照片,但是对法诺来说,照片经常是可以形象生动地以各种形式运用的素材;而科帕诺瓦更推崇摄影,他在对《吉卜赛人》这本样书中的照片进行选择和安排时有重大决策权。捷克出版商玛兰达·弗伦塔(Mlada Fronta)本打算在1969年出版这本书,但此书却一直都没有出版。

另外我插句话,我和利博·法诺在巴卢斯泰德(Balustrade)的剧院为一本名叫《愚比王》一书的出版工作。我在拍摄剧照方面倾注了我的许多心血,我有自己对拍摄剧照和出版书的理念,但最终违背了自己的意愿;因为他是以一种完全不同的方式和一种我不能接受的形式出版了这本书。

选自《剧院》系列

选自《剧院》系列

卡瑞尔·哈维日德拉:让我们来谈谈你和奥托马·克瑞伊卡(Otomar Krejca)在“门后的剧院”一起工作的情景吧,那时你是否能象现在这样,用你自己的工作方式去要求更多的自由呢?

约瑟夫·寇德卡:当奥托马·克瑞伊卡(Otomar Krejca)在1965年创办“门后的剧院”的时候,他问我是否想和他一起工作。我们在一起讨论一些条件和情况,有三点对于我来说是非常重要的:首先,叙述一下拍摄的准备过程。第二,至少拍摄三次完整的彩排。第三,当拍摄照片的时候,能够在舞台上的演员中自由移动。我不想从观众的视角被动地来拍摄演出,在我为《剧院》杂志拍摄时,我就已经这样做了。我想走得更远一些——以我在剧院外拍摄真实生活的方式来拍摄这些剧照,这就是为什么我能够在舞台上直接和演员沟通的原因。

选自《剧院》系列

选自《剧院》系列

我还要求至少要有三次彩排,以便我在每次演出之后都能冲洗出这些照片,然后琢磨这些剧照,在下次彩排的时候,我就可以尝试从另一个更好的角度去拍照,尽可能把照片拍得更好。我知道这样要求太高了,我想没有一个导演或演员喜欢摄影师以这种方式在舞台上拍摄剧照,但是他同意我这么做。我至今也不知道为什么他允许我在这样一个运作严谨的剧院里这样做;而在彩排时,每一个步骤,每一个手势都是事先决定好了的。

最近我就这件事情询问了他,他开玩笑地回答说:“如果你想把演员的耳朵堵住,我也允许你这样做。”他很喜欢我的作品,他曾经对我说:“约瑟夫,我已经不能为你的拍摄支付足够的资金了。”在那时我已经辞掉工程师的工作了,而且我也不会再挣到许多钱了,他知道我的这些情况,这也就是为什么他也把我作为正式员工付给我薪水的原因。

选自《剧院》系列

选自《剧院》系列

卡瑞尔·哈维日德拉:你的其他作品是如何受拍摄剧照影响的呢?

约瑟夫·寇德卡:离开捷克斯洛伐克后,我在欧洲许多国家开始拍摄传统节日、宗教仪式的过程。许多宗教仪式有严格的规定,而且通常都有几百年的历史,它和剧院里拍摄剧照有些相似的地方:有舞台,有故事情节;我知道将要发生什么,我以拍摄剧照的方式拍摄这一切。两者的不同在于:这种演出一年只有一次,演员们每年都在更换。直到我感到自己不能拍得更好的时候,我才不去拍摄他们。达到最大极限,这就是一直最让我感兴趣的——到达我的最大极限,别人的最大极限。

卡瑞尔·哈维日德拉:你离开捷克斯洛伐克以后,还曾经再次拍摄剧照?

约瑟夫·寇德卡:没有。离开捷克斯洛伐克许多年后,我在巴黎遇到奥托马·克瑞伊卡(Otomar Krejca),他问我是否想为他在Comedie Francaise这个地方导演的戏剧拍摄剧照,我很高兴能够再次见到他,但是我拍摄剧照的年代已经过去,我不想再回到那个时期。我非常感激他,因为他允许我在他的剧院里以拍摄现实生活的方式拍摄剧照,使我学会了把整个世界看作一个剧院,用拍摄剧院的方式来拍摄现实的生活。给“世界”这个剧院拍摄更让我着迷。

选自《剧院》系列

选自《剧院》系列

卡瑞尔·哈维日德拉:拍摄剧照与拍摄真实的世界有什么不同吗?

约瑟夫·寇德卡:剧院里的演出是剧院很自我的一件事——你能为此做更多吗?记录文献,这种演出的记录,我对此永远都不感兴趣。另一种可能是把演出看作是最初的真实存在,尽力拍出与众不同的东西。

20年后,当我回到布拉格的时候,奥托马·克瑞伊卡的剧院再次开张。我们在那里为我曾经拍摄的剧照准备了一个展览。在展览的目录中,他写到:“他拍摄的剧照不仅仅是演出剧照,这些剧照是真实的文献,是真实情况的纪录,它们是最真实的纪录。当我看着这些剧照,回忆起那些演出的时候,他用这种方式给我留下很深的印象,就像他拍摄的不是我们的演出,而是我们根据他拍摄的剧照演出,用这种方式,他能够拍摄出我们演出的内在含义。”在展览的开幕式上,一位演员走过来对我说:"你不是在拍摄剧照,而是在拍摄剧院的灵魂。”

选自《剧院》系列

选自《剧院》系列

卡瑞尔·哈维日德拉:拍摄吉卜赛人的感觉怎么样?吉卜赛人也是好的演员。

约瑟夫·寇德卡:我同时为吉卜赛人和剧院拍照片,我拍摄吉卜赛人也和在剧院拍摄一样。两者的差异在于:没有剧本,没有导演——只有演员,这就是真实的情况,这就是生活,这是完全不同的一种剧院——生活中的剧院。我不需要对此做任何事情,每样东西都在那儿,我所必须知道的是如何应对这一切。剧院给予了我许多东西,我也从那里学到了许多东西。当我拍摄吉卜赛人的时候,一些实践经验也是非常有用的,例如,如何在弱光的条件下拍摄,如何冲洗才能得到我想要的效果。

选自《吉卜赛人》系列

选自《吉卜赛人》系列

卡瑞尔·哈维日德拉:给吉卜赛人拍照片对你来说是一种新事物,这是为什么呢?

约瑟夫·寇德卡:如果我不是在1963年偶然获得进口到捷克斯洛伐克的一种广角镜头,我就不可能运用这种方式拍摄吉卜赛人。这种广角镜头产于东德,它的焦距是25mm。在此之前,我从来没有看到过用广角镜头拍摄的照片。这个镜头改变了我的视角,它使我的眼睛和视角变宽了。

这种镜头可以让我在吉卜赛人居住的很小的空间里进行拍摄,而且也可以把有我需要的东西从不需要的东西中分离出来,在光线不好的条件下获得足够的景深也是我一直想要得到的,靠我的理解和洽当的使用来决定拍照的构图;尽管在那个年代里我也使用其它镜头,但是可以说在给吉卜赛人摄影的整个时期标志着我使用广角镜头的时期,那个镜头使这些照片和我的许多其它照片相区别。

选自《吉卜赛人》系列

选自《吉卜赛人》系列

卡瑞尔·哈维日德拉:当你离开捷克斯洛伐克后,为什么停止使用广角镜头呢?

约瑟夫·寇德卡:在用广角镜头拍摄的八年之后,我感到我的作品越来越重复,于是在我离开捷克斯洛伐克后,即便在很适合使用广角镜头的情况下,我也不再使用它。我停止使用它,我想已到了来改变一下的时候了。

选自《吉卜赛人》系列

选自《吉卜赛人》系列

卡瑞尔·哈维日德拉:哪个捷克摄影家对你的影响最大?

约瑟夫·寇德卡:摄影家、摄影批评家伊沃·詹尼斯克(jiri Jenicek)他鼓励我,他告诉我,我有一双眼睛。当我获得工学学位的那一天,他对我母亲说:“感谢你给予我们一个摄影家。”在塞马夫剧院里举办我的第一次个展的开幕式上,他发了言;他还把我介绍给了艺术评论家,也就是后来和艺术家利博·法诺结婚的人,安娜·法诺瓦(Anna Farova)。

在我为吉卜赛人拍照期间,安娜·法诺瓦对我的影响最大。从她身上,我学会了系统的工作,仔细地观察每一件事并且考虑每一件事。我们在一起筹备了《吉卜赛人》(1961—1966)和《剧院摄影》(1965—1968)的展览,她还给我看了一些不同摄影家作品的画册。我记得我曾经看到过一个带有美国农村照片的小图册,这些照片是由来自农业安全局(FSA)的一批摄影师在经济大萧条期间拍摄的。这一切给我留下了很深的印象。

后来,我认识了玛克塔·露斯卡索娃(Marketa Luskacova)一个在斯洛伐克拍摄朝圣照片的社会学的学生,她拍摄的照片一开始就很出色。她一直就是我的密友而且从许多方面帮助过我。我也经常会遇到另一位摄影师朋友达格玛·霍克沃(Dagmar Hochova)。安娜·法诺瓦、玛克塔·露斯卡索娃(Marketa Luskacova)和达格玛·霍克沃(Dagmar Hochova)对我的作品非常熟悉,我向他们展示我拍摄的照片,我想知道他们三个不同感觉的人是如何看待我的照片。

选自《吉卜赛人》系列

选自《吉卜赛人》系列

卡瑞尔·哈维日德拉:你受到过绘画的影响吗?

约瑟夫·寇德卡:当我在捷克斯洛伐克生活的时候,我对艺术知之甚少,离开捷克之后,这一点发生了变化,在我旅行期间,碰到了许多美丽的新事物以至于我开始注意它们,非常庆幸的是我从来没有研究过艺术史,没有人告诉我什么是好的和什么是坏的;我非常高兴我已经形成了自己的价值观。

绘画一直是我最热爱的。无论何时我在其它国家旅行,我总要去博物馆看照片。它们是我朝圣的地方。我把自己这么做叫作“拜访朋友”。当你在一个地方看到许多非常优秀的照片时,它会迫使你走出去,努力地去做一些事情。

卡瑞尔·哈维日德拉:你曾经研究过构图吗?

约瑟夫·寇德卡:我起初拍摄的是6×6cm方形画幅。但我使用它们做出了不同画幅的照片,画面中不需要的东西我就裁掉它,我把它粘到我的工作薄上,一面是6×6cm的印样,另一面是我尽可能裁剪后的小样,这样做使我学会了构图,而且也使我学会了只选择照片中我需要的东西,我那时也正在学习观察和如何把有用的东西从没有用的东西中分离出来,这就是我在1958年制作第一幅全景照片的方法。

波兰,1958年

寇德卡早期作品,1958年

卡瑞尔·哈维日德拉:你是如何涉足摄影?

约瑟夫·寇德卡:我第一次看到“真正的照片”是在迪兹卡(Dycka)先生给我父亲展示他拍摄的一些乡村风景照片时候,当时他是一位业余摄影师和面包师,他每周要往我们村里送一次面包,此后——我大约12岁时——渴望得到一台照相机,我的第一台照相机是用胶木仿制的6×6cm双镜头反光相机。直到现在我还留着呢。为了买下这台照相机,我去摘野草莓,并把它运到附近的镇上去卖钱。

在我拍摄完第一个胶卷之后,我父亲带我去见迪兹卡先生,他教我如何冲卷和印相。后来我在布拉格学习的时候,我的一个校友才教我放大照片。1961年在塞马夫剧院举办我的第一次个展时,我制作了一批30×40cm的照片,同年我完成了工艺学院的学习,在布拉格和布拉迪斯拉发机场做航空工程师之后,我继续从事摄影。当我成为捷克艺术家协会的会员时,我于1967年辞职,这在当时是跳槽不当工程师,自谋生路的唯一办法。

寇德卡早期作品,1959年

寇德卡早期作品,1958年

卡瑞尔·哈维日德拉:1968年8月捷克遭到俄国的入侵。

约瑟夫·寇德卡:在俄国入侵时,我只是拍照片,但是没有把这些胶卷冲出来,也没有时间洗照片。直到后来我才把全部照片都冲洗出来。我把一些照片留给了安娜·法诺瓦,她把这些照片给不同的人看,包括瓦斯拉夫·哈维尔(Vaclav Havel)。当时他受阿瑟·米勒(Arthru Miller)的邀请试图带上这些照片去美国,但是后来他没有被允 许去。一些照片被当时在布拉格访问的尤金·奥斯托夫(Eugene Ostroff)带出了国,他是华盛顿史密森协会(Smithsonian Institution)的摄影部主任,在纽约还把这些照片给他的朋友——摄影家艾略特·艾维特(Elliott Erwitt)欣赏,他就是后来玛格南(Magnum)图片社摄影部的社长,他也是安娜·法诺瓦的朋友。

艾略特·艾维特想知道是否还有其它他没有看到的照片和我是否愿意把这些照片的底片寄给玛格南图片社(世界著名的摄影图片机构),我不太想这么做,但是安娜·法诺瓦向我保证我不必为此担心——这是一个严密的组织机构,最后这些底片安全地从捷克到了纽约,玛格南负责这些照片的冲洗并把这些照片发往世界各地。在1969年8月为了纪念俄国入侵捷克斯洛伐克一周年纪念日时,他们只能不署我的名字发表了这些照片,还为许多国家的主要杂志的发表做了准备;与此同时,艾略特·艾维特也为一个电视新闻片整理了这些照片。

选自《68年入侵者》系列

选自《68年入侵者》系列

卡瑞尔·哈维日德拉:后来,在你不知道的情况下:“每年由美国海外出版俱乐部颁发的“罗伯特·卡帕”(Robert Capa)大奖,摄影界的最高奖励在1969年授予了一个“匿名的捷克摄影师”。这个奖项秘密地颁发是为了保护这位报导捷克革命的摄影师。那个匿名摄影师就是你。那时在布拉格还有其他摄影师,但是你在这件事中做得最好。这是为什么呢?

约瑟夫·寇德卡:在捷克斯洛伐克发生的一切直接影响到我的生活。捷克斯洛伐克是我的祖国,这就是我和来自其它国家的摄影师不一样的地方。我是为自己拍摄这些照片,而不是为其它杂志拍摄。我的照片只是偶尔被一些杂志刊登。我不是记者,我也从来没有拍摄过你认为是“新闻”的照片;突然,在我的生命中第一次碰到这种情况(这里指的是俄国入侵捷克的事情),我对此做出了反应;我知道拍摄下来是很重要的,所以我就拍了下来;但我并没有过多的考虑我在做什么。

后来,一些人还对我说如果我拍摄这些照片将可能导致我被杀,但那时我对此并没有过多的加以考虑。我认为了解我的人是不会想到我能以那种方式来拍照。1968年8月在布拉格所发生的事情在我生命中只有一次,从那儿之后, 我也没有再拍摄任何类似这个方面题材的照片。

选自《68年入侵者》系列

选自《68年入侵者》系列

卡瑞尔·哈维日德拉:你能不能说一说拍摄这些照片有什么特殊的地方吗?

约瑟夫·寇德卡:此前,我不能想象当大家被联合起来为了一个共同的事业,人们能够发生如此巨大的变化。当俄国人入侵时,人们忘记了他们自己是谁,忘记了谁是共产党党员,谁不是共产党党员,谁年轻,谁年长,谁从事的是什么职业。唯一重要的是突然一个外国军队入侵到了我们的国家,我们每一个人都要起来反抗,于是奇迹发生了。国民们情同手足,做出了与以前完全不同的行为,我也一样,我感到我生命中将要发生的每一件事情都在那7天里发生了。

选自《68年入侵者》系列

选自《68年入侵者》系列

卡瑞尔·哈维日德拉:俄国士兵对此做何反应?

约瑟夫·寇德卡:开始的时候,他们完全被弄糊涂了,他们根本不知道他们在哪里,他们对捷克斯洛伐克人民不想让俄国人呆在自己国土上感到惊讶。非常奇怪,我对这些俄国士兵没有仇恨的感觉,他们和我一样年轻,我知道他们对此不承担任何责任,悲剧在于我和他们生活在同样的体制下,他们碰到的事情我也会碰到,也许有一天我可能也会在布达佩斯(匈牙利首都)或者在华沙(波兰首都)的一辆装甲车上。

选自《68年入侵者》系列

选自《68年入侵者》系列

卡瑞尔·哈维日德拉:《68年入侵者》的照片已变成武装侵略其它国家的一种象征,而不仅仅在捷克斯洛伐克是这样的。

约瑟夫·寇德卡:我认为,俄国入侵捷克斯洛伐克的系列照片就像纪录历史文献一样重要。它向人们展示了1968年在捷克斯洛伐克到底发生了什么。但是可能一些照片——最好的照片——还能够向人们展示更多的内容。不重要的是:谁是捷克人,谁是俄国人。重要的是:一些人手里握着枪,而另一些人手里没有枪。事实上,没有枪的那些人反而是更强大的。

选自《68年入侵者》系列

选自《68年入侵者》系列

卡瑞尔·哈维日德拉:你是什么时候第一次看到自己拍摄的俄国入侵的照片发表的?

约瑟夫·寇德卡:1969年8月。我和来自捷克斯洛伐克的“门后的剧院”的剧组在伦敦时,那儿是可以给贵宾提供演出的地方。在一个星期天的早晨,照片是刊登在了“星期日时代”杂志上,剧院里的演员们相互传阅着这本杂志,当时看到我的照片发表是一种非常奇怪的感觉,因为我不能告诉任何人那些照片是我拍摄的。

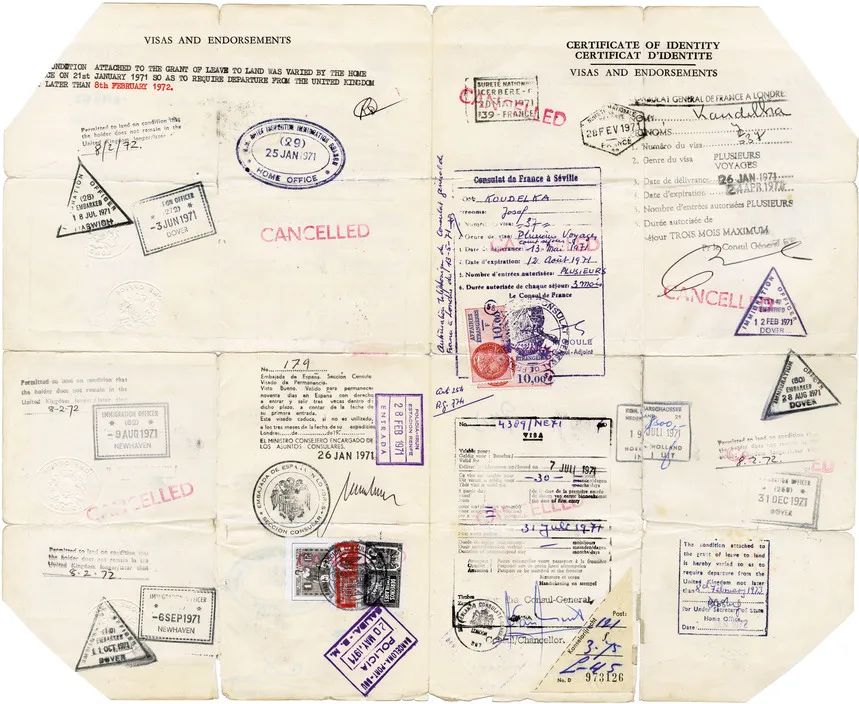

后来,我在伦敦设法和在纽约的艾略特·艾维特联系,我们决定玛格南应该发一封邀请我去西欧拍摄3个月吉卜赛人的批准函。我返回布拉格之后就收到了一封信,我就开始设法把所有有必要的推荐信都收集起来,后来,我在一个捷克斯洛伐克文化部的朋友的帮助下,获得了一个可以出国8天的护照和签证,我于1970年5月离开了捷克斯洛伐克。

选自《68年入侵者》系列

选自《68年入侵者》系列

卡瑞尔·哈维日德拉:然后你干了什么?

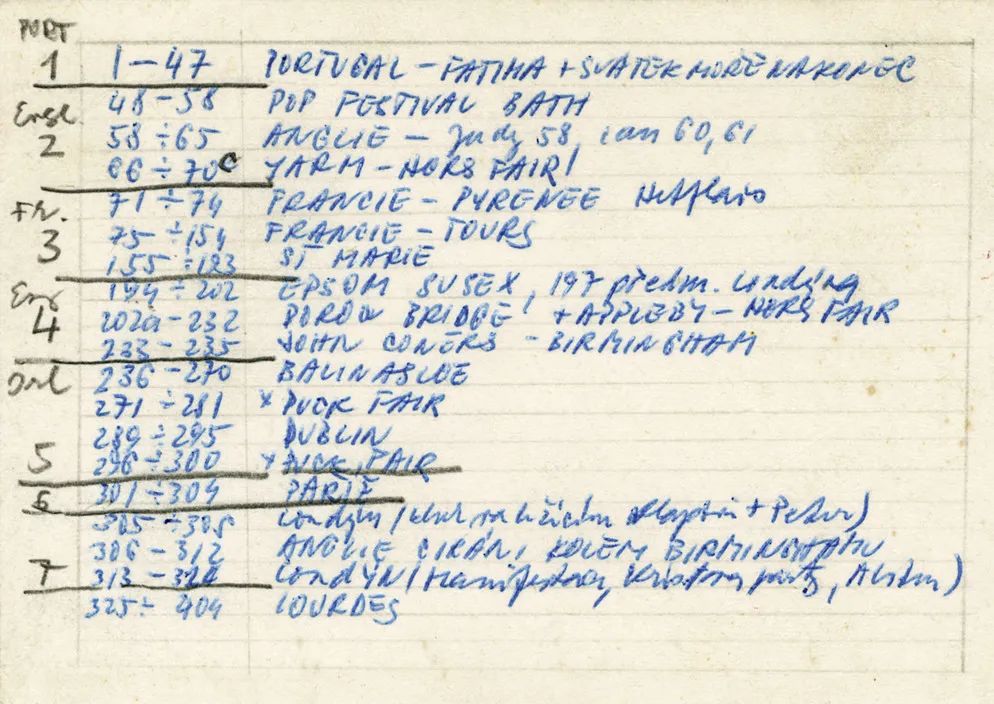

约瑟夫·寇德卡:我想去所有吉卜赛人聚居的地方。我开始时呆在法国南部吉卜赛人朝圣的地方(Les Saintes Maries de la Mer),从那里,我去了离伦敦很近的Epsom赛马场,接着我去了苏格兰边境的的贩马集市(Appleby),后来去了爱尔兰。我经过巴黎时,拜访了玛格南图片社,在那里他们告诉我,我的照片尽管没有署我的名字来发表,但捷克警方也将很容易查明这些照片是谁拍摄的,他们建议我不要回布拉格了。

在西欧旅行并拍摄那里的吉卜赛人之后,我为了延长在国外呆的时间,所以去了捷克斯洛伐克在伦敦的大使馆,我被告知必须返回布拉格再次申请签证,很显然,如果我返回布拉格,我将不能再次获得签证;因此我决定呆在英国。

选自《吉卜赛人》系列

选自《吉卜赛人》系列

选自《吉卜赛人》系列

选自《吉卜赛人》系列

几乎同时艾略特·艾维特来到了伦敦,我们期望能够见面。我讲不了太多的英语,记得在和他会晤的前一天晚上,我还在努力学习将来时态。我知道他将谈到我的未来,当他问到我是否想成为玛格南的非正式会员时,我没有明白他是什么意思。他帮我在英国获得政治避难权,后来我被提名为玛格南的会员。他还把我介绍给大卫·豪恩(David Hurn),一个住在伦敦的玛格南摄影师,他让我在他的暗室冲洗胶卷,还提供给我一个住的地方。我们成了亲密的朋友。

为了避免我的家庭受到报复,玛格南不提我的名字而继续把我拍摄的1968年俄国入侵捷克斯洛伐克的照片发往各地。只是当我的父亲去世以后,我才承认这些照片是我拍摄的。1984年,由英国大不列颠艺术委员会组织,罗伯特·戴帕尔(Robert Delpire)策划,为我在伦敦哈沃德(Hayward)画廊举办了我的第一个大规模的个展。我的照片在拍摄了22年之后,即1990年8月才在捷克斯洛伐克周刊《Respekt》的增刊上第一次以我的名字发表。

选自《68年入侵者》系列

选自《68年入侵者》系列

卡瑞尔·哈维日德拉:是什么主要原因促使你决定不回捷克斯洛伐克?

约瑟夫·寇德卡:主要原因是害怕。害怕警察查明我就是那个曾经拍摄过俄国人入侵照片的“匿名的捷克摄影师”。我不想蹲监狱。因此我决定接受这一切,不再回捷克斯洛伐克。做我在捷克斯洛伐克不能够做的事情:了解世界。

我的父亲是一个裁缝,他是一个非常简单的人,他总是对我说,如果他和我一样年轻,他将不会呆在家里;最后,我和我的姐姐离开了家乡。对于我的父母来说这并不是一件容易事,但是我记得当我14岁离开村庄去布拉格学习的时候,我的父亲对我说:“走出去,向世人展示你的能力——世界是属于你的。”

选自《68年入侵者》系列

选自《68年入侵者》系列

卡瑞尔·哈维日德拉:你离开布拉格以后是怎样看待西方国家?

约瑟夫·寇德卡:我一直认为自己出生在捷克斯洛伐克是一件非常幸运的事情,以至于我不习惯认同在西方人看来是理所当然的事情。当成年以后,我离开了捷克斯洛伐克,我那时32岁,身体很强壮而且很健康,思想也不幼稚。我看待事情有我自己的观点,我不需要汽车也不需要其他人拥有的所有东西。和我们不一样,西方摄影师有护照,他们想去哪就去哪,他们有更多的资金和更多的机会;但是他们经常不去,除非某个人付给他们钱,并且把拍摄时需要的东西都准备好。至少,我是这样认为的,我不想墨守陈规。我想尽可能呆在不同的地方,尽可能保持住我这种健康的愤怒。

1988年,我在东柏林有一个自己的展览,一个年轻人走过来对我说我的照片使他意识到了自由的意义。我明白他的意思。如果没有外出旅行的自由,我就不可能拍摄到那么多这样的照片。然而,我也不得不说当我住在捷克斯洛伐克时,自由对我来说意味着能够做我自己想做的事情。在我们有限的自由之内,我能发现自己的工作空间,我不需要去很远的地方拍摄照片。我知道如果我值得去做一件有意义的事情的话,我就会在我的祖国验证这一点。当我离开捷克斯洛伐克时,我感到在国外能够保持这种自由状态甚至更艰难一些。因为在我的祖国,尽管捷克斯洛伐克没有政治上的自由,也缺乏另一种自由——挣钱的自由,但是祖国却能够使我们去做自己相信的事,自己感兴趣的事和自己喜欢的事。我们知道如果我们是工程师,我们将会比扫马路的人挣更少的钱,但在西方国家却完全不是这样。

选自《流放》系列

选自《流放》系列

卡瑞尔·哈维日德拉:你离开捷克斯洛伐克一年以后,也就是1971年成为玛格南图片社的会员。这在当时对你来说意味着什么?

约瑟夫·寇德卡:许多。当我离开捷克斯洛伐克时,我发现我对自己生活的世界知之甚少。我的英语讲的不好,我不了解任何人。成为玛格南图片社的会员以后,我感到它给我带来了一定程度的安全感。我发现自己已经属于这个世界上最好的摄影组织当中的摄影师了,我感到我是那些优秀人物当中的一个。我在玛格南交了许多朋友,当我外出旅行时他们也帮助我——我不认识的人会丝毫不担心地把我将要睡觉的房间钥匙交给我。我不会偷东西的,尽管我的东西很少,我有自己的地方——玛格南的办公室,任何人都有可能把我从我所呆的任何地方赶走,但是就不能把我从这个地方赶走。

选自《流放》系列

选自《流放》系列

卡瑞尔·哈维日德拉:你出版的第一本书是什么?

约瑟夫·寇德卡:我抵达法国之后,巴黎的出版商罗伯特·戴帕尔想让我出版一本我拍摄的吉卜赛人的书。起初,这是一本关于不同国家的吉卜赛人的书,但是后来,我决定只出版我在捷克斯洛伐克拍摄吉卜赛人的照片。对于我来讲,这一切已经结束了,我不能再回去把这些照片拍得更好。我给他看了曾经在布拉格做的一本关于吉卜赛人的样书。他把这本书设想成完全不同的一本书:他想让这本书以另一种形式出版,我对此并不介意。我拥有这本书的样书,那是工作了许多年的结果。

在做这本样书时,我学到了很多东西。我不需要一本印制好了的书——这样我可以想象这本书是个什么样子,我对用同样素材来编一本新书和不同版本的书有着极大的兴趣。准备一本新书的样书并不是很容易,它花费了我们二年的时间才最终定稿。这本书于1975年以《Gitans: La fin du voyage》的名字由他在巴黎出版,同时这本书在纽约由光圈(Aperture)出版社出版,另外这本书也是为现代艺术博物馆(MoMA)做的一本专刊《吉卜赛人》。当这本书出版时,我手拿着这本书的感觉非常好,但是我感到自己像是一个妓女,我对自己说我以前只是把自己拍摄的照片给朋友,还有选择性地给别人看,但是现在任何一个花了钱的人都可以看到我的照片了。

卡瑞尔·哈维日德拉:你是如何看待展览的呢?你有过自己的展览吗?

约瑟夫·寇德卡:在我离开捷克斯洛伐克之后,第一次展览是1975年在纽约现代艺术博物馆举行的,也就是在《吉卜赛人》这本书出版之前。这个展览是由摄影部主任约翰·萨考斯基(John Szarkowski)策划的,他为展览选择了一些吉卜赛人的照片,但绝大多数是在我离开捷克斯洛代克以后拍摄的。在1977年,我欧洲的第一个展览是在巴黎的戴帕尔(Delpire)画廊举办的,展出的照片选自一本名叫《Gitans: La fin du Voyage》的书。

选自《流放》系列

选自《流放》系列

卡瑞尔·哈维日德拉:你靠什么来维持生活?

约瑟夫·寇德卡:我有15年不愿意为任何人工作。我从不接受任何订单,不为挣钱而去拍照,我只是为自己拍照。我的生活开支很小,我需要的不是很多:一年一个好点的睡袋,一些衣服——一双鞋,两双袜子和一条裤子。我的一件夹克衫和两件衬衫已经穿了将近三年了。我用我在玛格南发表的“1968年入侵者”照片的稿费——许多人只能维持几个月的钱——我想方设法用这点钱维持了自己好几年的生活。后来,除了在玛格南档案室销售这些照片的收入,我能够用来自于不同组织和机构的基金和奖励来保持自己的独立。1976年,第一个重要地基金来自于英国大不列颠艺术委员会——我靠他维持了自己三年的生活。

卡瑞尔·哈维日德拉:你住在哪里啊?

约瑟夫·寇德卡:许多地方。我那时没有公寓——我不需要公寓,相反,我尽量避免拥有任何东西。我不付房租,我知道我把自己本应该用于租房子的钱全都花在了生活和旅行上。我真正需要的是旅行,这样我能够去拍照片;除此之外,我不需要别人所谓的“家”。我不想回到任何地方。我需要知道的是没有别的事情在等我,我打算要去的地方也就是我那时在的地方。当我感到那里没有更多值得拍摄的东西时,也就是我该去别的地方的时候了。

我知道我要求的并不多——一些食物和一个好觉就可以了。我学会了在任何地点和任何环境下能够睡觉。我有一个原则:“不要担心你将在哪里睡觉,迄今为止你几乎每晚都睡觉了。今晚你将再次进入自己的梦乡。如果你在户外睡觉,你就会有两种选择——你可能会碰到可怕的事,这样你会睡不踏实;或者你接受将要发生的一切,然后就会睡一个好觉,这对你第二天有一个好精神非常重要。”

过不了多久,当你继续旅行的时候,你会认识许多人,在每个国家都有你自己的朋友圈儿,所以找一个地方睡觉对你来说也就不很难了。除了冬天我经常都是在暗室里度过以外,我不会和别人长时间的呆在一起,大家知道我会回来也会走。在巴黎玛格南的办公室是我的基地,它提供给我所有我需要的帮助和需求,我在那里接收信件,当我经过巴黎时,我经常睡在那里。为了工作上的目的,那里就是我打算永久居住的地方。

经历了17年没有国籍的岁月之后,我加入了法国国籍,我在1987年得到了自己的护照。

卡瑞尔·哈维日德拉:你为什么不接受那些订单?

约瑟夫·寇德卡:原因很多。最主要的是,因为我想保持自己的独立性。我知道我想拍摄什么样的照片然后我就去拍摄,我不想耽误时间。除此之外,我所从事的工作并不总是那么容易。我想成为一个他们送我到那里去的那种傻瓜,沿途有机会收集我觉得更有趣的东西。我担心如果我开始接受这些订单,我不得不和他们一起去旅行,遵照他们的生活方式,在宾馆里住宿,在饭馆里吃饭;我将会习惯于这种舒适的生活,对我来讲,它也就是另一种生活方式;我想这种生活方式会使我很难再回到当初的生活方式中。还有,我通常拍摄的人都不富裕,我常常和他们在一起,他们给我食物,我感到我同他们是处在一个阶层的人,这对我来说很重要。尽管我意识到对我来说是一种选择,而对他们来说是一种需要,我不想改变这种状况,另外我想为了生存而斗争也是十分重要的。

卡瑞尔·哈维日德拉:就我所知,你接受过一个订单。

约瑟夫·寇德卡:在我和玛格南保持联系的30年里,我从来没有接受任何一本杂志的订单,不过在那段期间我接受了一些委托拍摄的工作。我的第一份工作——为了挣钱——我在离开捷克斯洛代克15年之后,因为我快要做父亲了,我需要更多的钱。我曾经为一部电影拍了6天剧照,他们给了我一份很好的薪水并且同意我想怎样拍摄就怎么拍,在那6天里,我挣到的钱比我工作一年挣到的钱还要多。

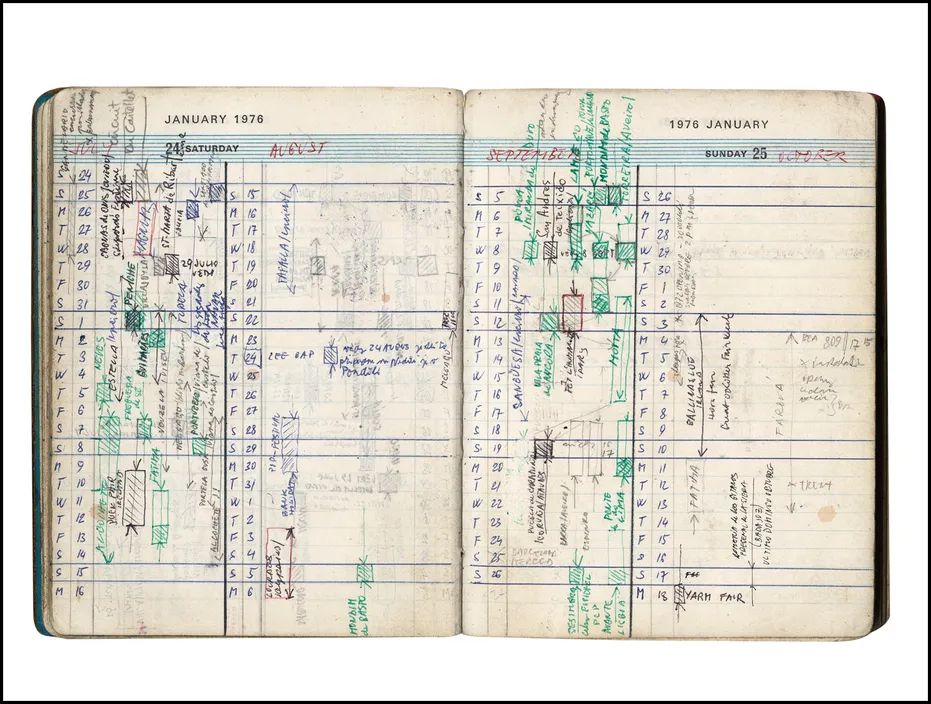

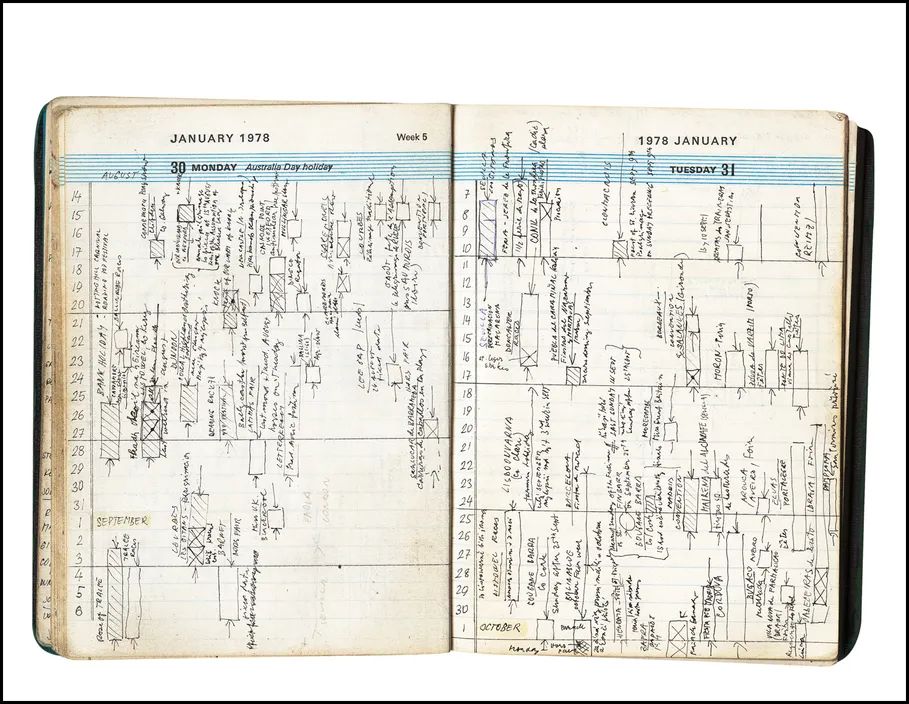

寇德卡的笔记本

卡瑞尔·哈维日德拉:你曾经拍摄过彩色照片吗?

约瑟夫·寇德卡:只有一次。1971年,我成为玛格南成员之后,我去西班牙,他们对我说,他们需要一些色彩照片,我认为做这件事也是我的责任。我买了6卷来拍摄,但我很快意识到这不是我的工作,我不能同时驾驭黑白照片和彩色照片。彩色摄影并不是我感兴趣的,这是我第一次用它也是最后一次。

卡瑞尔·哈维日德拉:你曾经考虑过去教书吗?

约瑟夫·寇德卡:没有。我收到过这方面的邀请,但是我没有去,我对教书不感兴趣,我认为我没有什么可以教的,而且我也不喜欢重复自己,我不能给任何人一双眼睛。我认为如果你认为某件事值得去做,你自己就会发现做这件事情的方法。

寇德卡的拍摄安排

卡瑞尔·哈维日德拉:你的工作时间是怎么安排的?

约瑟夫·寇德卡:从1970年到1979年是我流放的第一个时期,我把英国作为自己的基地。碰到适合旅行的春天和秋天的好天气时,我会外出拍摄,许多时候会在外面露宿。冬天我的大多数时间是在我的一个同事大卫·豪恩的暗室里度过的,他来自玛格南。我刚开始在伦敦,后来去了威尔士。我在那里冲胶卷,印样片,仔细审核这些照片,我把自己感兴趣的照片做出来;有时我要做出几百张——不仅是好照片,而且我还印出所有自己喜欢的照片,我能够从中学到一些东西的照片。我一遍又一遍地仔细察看这些照片,尽量在脑海中留下这些照片中的某些元素,这样的话在我将来拍摄其它照片时,可以无意中用到它。我挑选照片,然后制作工作目录——有时我根据构图来分类,有时根据主题来分类。我想学习,而不是重复自己,能够走的更远一些。我认为不仅通过我所看到的来学习,而且还要通过我所做的来学习。

1980年,在我不能获得英国护照时,我就从英国去了法国,旅行和拍照的时间就延长了。布列松和罗伯特·戴帕尔给我提供一个住处。帕尔·盖斯曼(Pierre Gassmann),巴黎绘画服务实验室的创立者,为我的个人展览冲洗照片,让我能够许多年免费冲胶片。我能够在那个实验室里洗自己的照片,那个时期我非常幸运。除在玛格南图片社,我还遇到了很多帮助我的人,如果没有他们,我能够生活下来将会变成非常困难的事。

在过去的10年里,几乎我是整年在拍照片,但是我洗得很少。不过,我尽力把每年拍摄的全部胶片印出小样,这样我就能够知道明年将要去哪里,做什么。

选自《流放》系列

选自《流放》系列

卡瑞尔·哈维日德拉:为什么你冲洗出来的照片这么少?

约瑟夫·寇德卡:我不想浪费时间,我想把更多的精力投入到拍照片上。去年我用了11个月去旅行,直到现在我的身体仍旧很好。但我知道我这样的身体状况不会持续很久。所以我打算当我不能再去拍照的时候,我再把我手头上没有冲洗的照片冲洗出来。这就是我为什么尽可能地把时间用在拍新的照片上而不是过分关心自己已经拍摄好的照片上的原因所在。我希望我以后可以做冲洗照片的事情。

卡瑞尔·哈维日德拉:你使用什么设备来工作?

约瑟夫·寇德卡:自1986年以来,我开始使用全景照相机,这是两种完全不同类型的照相机。以前我拍摄人物使用标准的35mm的照相机。但我拍摄没有人物的风光时使用的是全景照相机——通常使用大画幅。

选自《黑三角》系列

选自《黑三角》系列

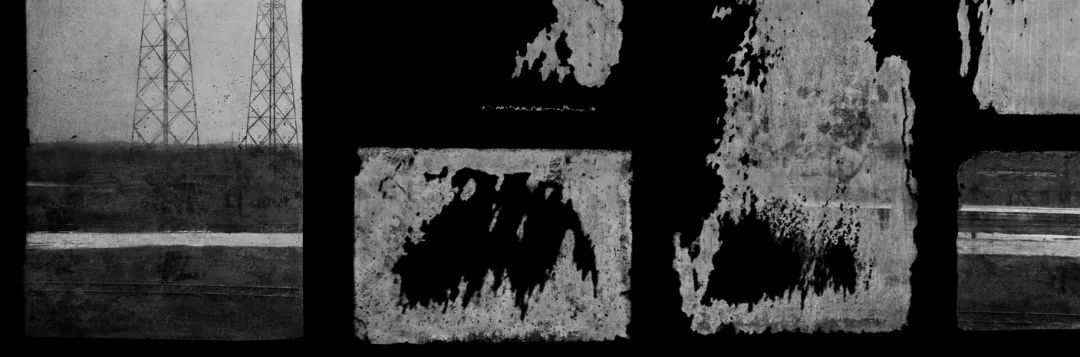

卡瑞尔·哈维日德拉:你在1994年拍摄了《黑三角》,它是一本书,而且还是你全景照片的展览。此书的内容讲的是波希米亚北部以前的景色是非常美丽,但是由于煤矿业使这里的景色遭到破坏。这本书对你产生了什么影响了吗?

约瑟夫·寇德卡:我被那里的景色所吸引,正好适合全景照像机来表现。

卡瑞尔·哈维日德拉:为什么你不从一开始就拍摄全景照片呢?

约瑟夫·寇德卡:我的第一幅全景照片可以追溯到1958年,但直到1986年,法国政府为了土地使用计划(DATAR)邀请一批摄影师来拍摄表现法国乡村的时候,我才开始系统地拍摄全景照片。他们也邀请了我,但当时我很犹豫,我担心拍摄这些风光照片会使我不想再拍摄人物照,我喜欢独自呆在乡村,不想看到任何人。真正影响我为这个项目拍照的原因是,他们将提供一台全景照相机。我长期以来一直就特别希望能有那样一台全景照相机,我问他们能否把那个照相机借给我用几天,我想用它试一试。我尽可能用这台照相机拍摄每样东西,使用了一个礼拜之后,我意识到使用全景照相机能拍摄出我以前不能够拍的照片,所以我接受了他们的邀请。

选自《黑三角》系列

选自《黑三角》系列

他们没有指定我在某一个特定的地区拍摄,我可以选择我想拍摄的地点进行拍摄。我去了诺曼底(法国西北部地区,北临英吉利海峡),还去了布列塔尼(法国西北部地区)。开始时我是在巴黎拍照片,但是那里没有什么吸引我的东西,实际上我是没有能力拍摄出“美丽的”法国乡村。只有在洛林(Lorraine,法国东北部地区),钢铁工业的调整给这片土地带来巨大的变化,我才真正开始拍摄照片,因为我感到现代人带给这片土地的影响刚好合适。

选自《黑三角》系列

选自《黑三角》系列

卡瑞尔·哈维日德拉:你的《黑三角》拍摄的是有关环境保护方面的书。保护环境已经成为了现在的一个主题,它给你添麻烦了吗?

约瑟夫·寇德卡:我认为《黑三角》一书反应的并不只是环境问题。我不是一个环境保护论者,但是如果这本书能为保护环境做出一定的贡献我也感到非常高兴。

卡瑞尔·哈维日德拉:你感兴趣的风景是什么?是它遭到毁灭的原因吗?

约瑟夫·寇德卡:许多人认为这些被毁坏了的风景是不被人们所欣赏的,但是对于我来讲,这却是绝好的风景。真正让人们感到可怕的是受到破坏的风景,这种破坏意味着几个世纪以前形成的雄伟壮丽的波西米亚北部的风景现在已不复存在,那里的美丽风景现在已不复存在。我对最近那里受到毁坏的风景了如指掌,我以前曾经多年在这里漫步,后来我也多次回到这里;我不认为这里的风景是可怕的,这里的景色是一种悲剧,但是美丽的风景,非常美丽。

我喜欢这里的风景——如果我不喜欢,我就不会拍摄这里的景色。在这个遭到破坏的景色里,我发现了一种难以被驯服的美丽,一种力量,一种为了生存而努力的力量。那里的风景遭到破坏以后,土地慢慢地得以恢复,恢复它以前的面貌。植物和树木再一次地生长,小溪,湖泊继续流淌,动物——青蛙,天鹅,鹿也仍然生活在那里。自然界发现了一种新的平衡,创造出一个全新的景观。和以前不同的是现在已经消失的风景不能再恢复,但在某些方面却变得非常有意思,你可以感受到大自然的力量是多么强大,它比人类强大,大自然是不可能被毁掉的。

选自《黑三角》系列

选自《黑三角》系列

卡瑞尔·哈维日德拉:你认识布列松多久了?

约瑟夫·寇德卡:我是1971年在伦敦偶然遇到他的,就是在我加入玛格南图片社之前。他认为我是一个对吉卜赛人感兴趣的心理学家,另外我还拍照片。他让我去巴黎拜访他,还要让我给他看我的照片。我不愿意去,我的许多照片是使用广角镜头拍摄的,我听说他不喜欢这种镜头拍摄的照片,只是后来,我加入了玛格南时,我带上自己的照片才去拜访了他。他看到这些照片之后问我是否能留下其中的两张,后来他还让我呆在他的工作室里。

我认为我和他的关系不同于他和大多数玛格南的摄影师的关系,可能是因为他们许多人是看了他的摄影作品之后才成为摄影师的。而我可能是那时在玛格南唯一一位批评他摄影作品的摄影师。他也要我那么做,我可能经常是错误的,但我说出了我是怎么想的,他尊重我的意见并从来没有觉得自己受到了侮辱;他也批评我所做过的一些事情,对他的一些工作我也保留了一些看法。我感到自己并没有直接受到他摄影作品的影响,但是我非常喜欢他的摄影作品。

选自《流放》系列

选自《流放》系列

作为一个人,他对我影响很大,从他身上,我学到了摄影和生活的道德规范,怎样决定一件事,什么时候说“是”,什么时候说“不是”。当我从捷克斯洛伐克回来时,我发现自己对世界知之甚少。我知道他喜欢我,他也是我内心里最喜欢的人。他给我提出建议,站在我的后面支持我,帮我定位,使我自己避免犯错误——找到我自己的位置,并保持我自己的地位,那也是我在那段时间里最需要的东西,我非常感谢他给予我的一切。伊沃·詹尼斯克对我说,我有一双眼睛。但是布列松给我提出建议,帮助我,使我能够不失去这双眼睛,他曾经说过有许多摄影师失去了它。

卡瑞尔·哈维日德拉:你最崇拜的摄影师是谁?

约瑟夫·寇德卡:我从来没有过偶像,在摄影方面没有,在我生活的其它方面也没有。在摄影方面真正让我感兴趣的不是个体摄影师而是有个性的、令人惊讶的照片,无论这个摄影师是著名的还是不为人知的。

选自《流放》系列

选自《流放》系列

卡瑞尔·哈维日德拉:你和罗伯特·戴帕尔有着密切的关系。你们在一起是如何工作的呢?

约瑟夫·寇德卡:到西方国家不久之后,我遇到了许多人,他们到现在还是我的朋友。除了布列松,还有法国出版商罗伯特·戴帕尔。在我们共同工作期间,我从他那里学习到了比从别人身上更多的摄影知识,他也是最了解我工作的一个人。我们在一起出版了许多书,很多书还具有一定的难度;我们在确定最终的版本之前总是要耗费许多时间,他对要做的事情有明确的想法,我有时也是这样。

我喜欢和他们领域里最优秀的、水平最高的,而且并不总是赞成我观点的人一起工作,这样做可以帮助我发现自己的想法是否正确,而且也可以从别人那里学到一些知识。我的许多展览也是和他一起筹备的,由于和他工作,我获得了一些经验并让我学会了如何设计自己的展览。

选自《流放》系列

选自《流放》系列

卡瑞尔·哈维日德拉:现在你从事哪方面的工作?

约瑟夫·寇德卡:我继续做我开始就从事的工作。我离开捷克的20年里一直在西欧旅行、拍照,我做一些自己力所能及的事情。那时不允许我去东欧和中欧,但是现在我可以去了。我尽全力去发现那里存在的事物,把它拍摄下来,寻找我能够做得最好的事情,我已经没有许多时间了。欧洲的一部分地区的变化是巨大的、迅速的,一个世界正在消失。我努力拍摄这个消逝的世界留下的东西,我总是力图挽回这些事物,然而这个世界正在很快地消逝。

卡瑞尔·哈维日德拉:有时,对我来讲,确定自己的工作任务是一件很难的事。许多天才式的人物逐渐消失,因为他们不能确定他们自己的工作目标,这样也在别的方面拖了他们自己的后腿。

约瑟夫·寇德卡:当我的书《吉卜赛人》出版时,我的一位英国吉卜赛人朋友詹姆·潘福德(Jim Penfold)对我说:“约瑟夫,这个世界上至少有25位摄影家的作品比你的摄影作品强许多。但是他们和你的做法不一样——他们的目的是为了赚钱”。从事摄影工作开头很难,继续做下去也很难。在这个世上,失败会写在你的脸上,很容易使你再也爬不起来;战胜失败继续往前走是一件非常不容易的事情。开始你能够不畏惧失败勇敢的爬起来,但是要想有所提高确实是一件很难的事情。问题在于:你能够为此付出多少,你能够坚持多久?你认为有天赋这一点是必要的,也是正确的。一些人有点儿天赋,但是很快他们就会发现不够用了,他们慢慢地为了得到钱财而把他们的那些老底儿卖光了。”

选自《流放》系列

选自《流放》系列

卡瑞尔·哈维日德拉:你为你自己的工作付出的代价是什么?你认为那是一种牺牲吗?

约瑟夫·寇德卡:对我来讲,那不是一种牺牲,那是一种选择,我用我自己想要的方式生活。

卡瑞尔·哈维日德拉:是什么促使你这样做的?

约瑟夫·寇德卡:我总是热衷于去发现我所能做的最好的事情。在我14岁时,我想以后成为一名飞机设计师,后来我成为了一名航空工程师,我热爱自己的工作,我像热爱摄影一样热爱飞机,我认为自己是最好的工程师。我是一个有责任感的人,我的飞行员中没有一个死于坠机事故;但是在我当航空工程师第7年之后,我意识到了自己极限的到来,我不能够再当航空工程师了,如果我继续当工程师就意味着等待死亡,我不想等待死亡;我不想在我30岁时就死掉,这就是我辞职的原因之一。与此同时,我在摄影方面的兴趣与日俱增,我决定想要发现如果我是一个摄影师我将会做些什么,我试了试,并感到自己仍然没有走到生命的尽头,我仍然有许多事情可以做。

选自《流放》系列

选自《流放》系列

卡瑞尔·哈维日德拉:你谨慎地选择自己的工作伙伴,很系统地工作,然而你又很小心地对待自己的社会地位和名誉。这之间会有什么冲突吗?

约瑟夫·寇德卡:我尽力安排自己的生活,也想尽一切办法控制我工作中发生的事情。真正好的照片寥寥无几,我想把我的照片做成最好的。我想成为一个可以决定什么时间做什么和怎样做事情的人,而不想成为别人的需要或者买卖的奴隶。名誉并不是让我感兴趣的东西,我不喜欢成为众人关注的焦点。我喜欢不受别人的打扰,把注意力都集中在工作上。

卡瑞尔·哈维日德拉:你对那些认为你自私,有野心的人们说些什么吗?

约瑟夫·寇德卡:每个人都有权利考虑他想做些什么。我知道我是谁。我做的目的不是让别人喜欢我,向别人证明什么,或者向别人证明我是最优秀的。我为自己做事情,我是为了让自己满意。我想发现我自己的极限,看看我自己能够走多远。

卡瑞尔·哈维日德拉:你说你知道你自己是谁,那么你是谁呢?

约瑟夫·寇德卡:我不能对此用语言来表达。我认为当我在某些情况下我才能够发现自己。但这对我来讲就足够了。

1990—2001年于布拉格

译者

史国瑞,1964年出生于中国山西,毕业于南京师范大学摄影专业。他的巨幅暗箱(Camera Obscura)摄影作品在国际上享有盛誉,其作品包括中国长城、上海、珠穆朗玛峰、北京鸟巢、新CCTV、香港、加州唐纳山口、好莱坞标志、纽约时代广场及哈德逊风景系列等全景图像。

作品曾在纽约大都会博物馆、旧金山迪·扬美术馆、洛杉矶当代美术馆、休斯敦博物馆、芝加哥当代摄影博物馆、新墨西哥州历史博物馆、加州圣地牙哥摄影博物館、美国史密斯学院美术馆、美国托马斯·科尔国家历史遗址、瑞士伯尔尼美术馆、德国汉堡Kunsthalle美术馆、法国巴黎马约尔博物馆、荷兰格瑞宁根美术馆、西班牙ARTIUM当代艺术美术馆、比利时皇家美术馆、加拿大多伦多皇家昂塔罗奥博物馆、澳大利亚弗瑞曼特艺术中心、韩囯首尔现当代美术馆、上海余德耀美术馆、广东美术馆、中国美术馆等展出,他的众多作品被公共机构收藏。目前在纽约生活和工作。

原标题:《寇德卡:到达极限,这就是一直让我最感兴趣的》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司