- +1

刘健芝:萨帕塔运动留给“反父权主义”的启示

3月初,庆祝三八妇女节,跟妇女相关的议题,热热闹闹地出现于各种媒体。商机无限的市场,也以此作招徕,推出特价化妆用品等等。似乎妇女节,只是跟妇女相关。2003年,几位瑞士国会女议员联同各大洲20位妇女/和平网络负责人,组成“全球和平妇女协会”,提名全球千名妇女争评2005年诺贝尔和平奖,尽管没摘下桂冠,但是促进了150个国家的千名妇女之间的交流,努力从女性主义角度,重新定义和平,指出从个人、家庭到国际各个层面的暴力,往往施加在妇女儿童身上,但是,解铃还须系铃人,无论是家庭还是全球地缘政治引起的冲突,需要审视并改造整个父权体系。多年来,“全球和平妇女协会”其中一个项目是在世界各地举行当地冲突各方的“和平圆桌”,试图通过对话,尤其是妇女、社群、受害者、加害者之间的对话,寻求和平方案。今年三八节研讨会的主题,是反思在欧洲废除核武器的问题上,欧洲等北方国家应负的责任和应有的政策。我是国际理事会成员,20多年来负责的项目,是关注文化、生计、生态三者的互联。在岭南大学,我担任文化研究及发展中心生态文化部主任,参照亚非拉各地的经验,推进对这议题的思考和行动。

《多彩的和平》记录了大中华区108位和平妇女的故事

反父权(Feminism)

从英文feminism翻译过来的中文词,无论是“女性主义”或者“女权主义”,都易引起误解,以为只是妇女争取平权之类的事情。在3.8这一天,有些男性会意思一下,做做家务,让家里的妇女休息一天。女性主义/女权主义源于欧美国家女性争取平权的运动,例如瑞士的妇女在1971年才争取到投票权。过去几十年,女性主义进入了学术殿堂,联合国以及非政府组织也要政治正确地处理这个议题。借助女性主义来分析和尝试改变不平等的制度和文化,有各种流派,例如马克思主义女性主义、社会主义女性主义、黑人女性主义、同性恋女性主义、酷儿女性主义、解放神学女性主义……我倾向把feminism翻译成“反父权”,反对威权政治、层级结构、社会分化,需要不分男女参与诠释、思考与行动。今天我们诘问身处的充斥不公与暴力的世界秩序并寻找出路之时,反父权主义作为思想资源,一方面批判和改造父权制度和文化,另一方面要不断进行自身的批判。

在反父权体系的问题上,我认为萨帕塔原住民运动提供了非常重要的资源,特别是超越以西方女性主义为源头的脉络。第一,它批判今天的父权体系是如何由殖民主义和资本主义紧密结合的;第二,它深刻地穿透现代父权体系的内核——个人主义。也因此,借鉴萨帕塔运动的实践,有助开拓反父权运动更多的可能性。

2021年1月30日网上讨论会,从左上到右下:刘健芝、Alejandra Jimenez、薛翠、Gilberto Lopez y Rivas、Gustavo Esteva、Jorge Santiago、David Barkin、Claudia Yadira、Mariana Mora

2021年1月30日《萨帕塔原住民社区的行动与愿景》网上讨论会

2021年1月30日,全球大学联合墨西哥地球大学、岭南文化研究与发展中心、国仁乡建召开《萨帕塔原住民社区的行动与愿景》讨论会,古斯塔沃-埃斯特瓦Gustavo Esteva主持会议。85岁的埃斯特瓦,言简意赅意味深长地说,在全球底层人生活无以为继、社会充斥绝望与愤怒的今天,萨帕塔运动依然是一股泉源,为全球提供启示与希望。埃斯特瓦总结萨帕塔运动两个最重要的贡献,一是1994年颁布革命妇女法,改变家庭和社区内部的父权关系,二是2006年萨帕塔解放军宣布退出社区管治,釜底抽薪改变纵向的指令体系,促成社区从自身寻找力量、发挥力量。

我在今年一月初和一月底与薛翠合写两篇关于萨帕塔运动的文章,强调的恰恰是这两点。感到深深的共鸣,是因为当今世界格局的残暴不公有目共睹,旧秩序注定要灭亡,新秩序的曙光却还那么朦胧,欧美老殖民主义霸权尤其在非洲和拉丁美洲掠夺肆虐,腐朽的资本主义制度苟延残喘、穷凶极恶,所谓“后现代时代”,没有跳出“现代”逻辑和秩序,只是其延续的一个阶段。但另一方面,从1970年代危机激发,至今半个世纪,寻找另类实践、另类理论的尝试从未停歇,这也是为什么在偏远的拉坎顿丛林里萨帕塔社区的努力,会引起全球另类实践运动的注目。

一种否定,百种肯定 (One No, Many Yeses! )

一种否定,百种肯定。反对全球资本主义体系,同时用百种方式建立新社会,这个口号为萨帕塔运动的实践所彰显。

一种否定,否定什么?否定由殖民主义支撑和延续的资本主义体系,它由极少数的精英集团通过金融和军事,垄断全球财富的生成与分配,纵向的从上而下的体制支撑着少数人的统治,其组织逻辑深入每个社区甚至每个人的言行中,每个人与自身、与社群、与大自然的关系,都可能渗透着资本主义的崇拜权威、依赖制度、急功近利、唯我独尊的父权文化。因此,萨帕塔运动自行解除军人对社区的指挥,副司令马科斯自行退下发言人/代言人/领袖的角色,妇女在日常生活中要改变两性关系、掌握决定权,这些都是从自身、从社区做起,改变资本主义体系运转的最基本的细胞。也因此,萨帕塔运动强调不寻求分离或独立,不参与代议“民主”政制游戏,不帮助制度粉饰太平,不接受政府或非政府组织的经济项目资助,不参与医疗和教育的正规体系。

百种肯定,肯定什么?百花齐放式的多种尝试,另辟蹊径,是要摆脱“普天之下莫非王土”的显性和隐性的束縛,避免前门拒虎后门进狼,跳不出父权/威权政治的怪圈。从另一个角度来说,百种肯定,殊途同归,走向尊重生命、自力更生、安居乐业、天下太平,也许可以用一个词来概括:幸福。相信全球绝大多数人(利益精英集团除外)会认可,人生追求的是幸福。什么算幸福生活,不同地区、族裔、背景、历史、信仰、文化的人群,会有不同诠释,内容各自精彩。可是,这个追求并不那么理所当然。当厄瓜多尔和玻利维亚分别在2008年和2011年,大费周章地把民众的“幸福生活权”(Bien Vivir)和“大地母亲法”(Law of Mother Nature)写入国家宪法,这就从侧面警示了问题的严峻;因为缺失,所以需要强调。十多年了,在宪法、法律层面作出宣示,在体制、政策倡议下功夫,效果却有限,因为拉丁美洲各国依然走着阿明教授(Samir Amin)批判的边缘国家依赖着、受限于核心国和全球分工的发展道路,没有一个脱钩(delinking)的总策略。

萨帕塔运动,却默默地、艰难地、坚定地,在1994年1月1日起义高喊“受够了就是受够了”(Basta!) 之后,20多年来,打造海螺自治社区,追寻/体现幸福生活:在他们的土地上森林里,有自足的民生经济,有自办的医疗教育,有自管的善政机构。物质上远远谈不上现代社会定义的“小康”,却有着他们视之为宝的“幸福”:有尊严地活着。关键的是,这不是几个个人看破红尘的选择,而是整个社群几代人的集体选择。

萨帕塔运动给我们什么启示?萨帕塔原住民今天的病亡夭折率大大减少了,但从物质生活来说,生存状态似乎停留在刀耕火种、烧柴取火的“前现代”阶段。习惯现代主流观的人,总会觉得原住民他们应该“发展”,没发展,贫穷落后,是没出息,没努力。听到原住民社群有意识地拒绝“现代文明”的经济和社会模式的时候,会觉得诧异、不解、可笑。吊诡的是,已成为全球普遍认识的是,所谓“现代工业文明”已经带来几乎不可挽救的全球物种(包括人类)甚至地球存亡的危机,把全球暖化、核武危机、工业污染计算在内的科学家公布的“末日钟”,2021年离灾难午夜只有100秒。世界末日这个词,一点不陌生,可是,我们就选择坐以待毙吗?如果说200年以来的“现代发展”让我们奔向灭亡灾难,我们是否应该停一停,意识到有朝一日,能够回到现代大毁灭之前的“前现代”存活状态,已是万幸?但是,是什么让我们宁可不看,宁可不想,今朝有酒今朝醉,醉酒却压不住焦虑与恐惧?与此同时,对于坚拒酗酒保持清醒的萨帕塔原住民所做的选择,却嗤之以鼻呢?

“末日钟”,2021年的警示

美好生活(Bien Vivir)

美好生活,幸福,这是萨帕塔运动给出的希望之路,是要拒绝现代资本主义体系把经济凌驾社会之上,把金钱凌驾经济之上;是要重申,民生经济要回嵌在社会之中,个人要回嵌到社群之中,社群要回嵌到大自然之中,人类创造的财富和大自然给予的财富,应该为社群共治共享。要重新认识到,不是太阳绕着地球转,是地球绕着太阳转。

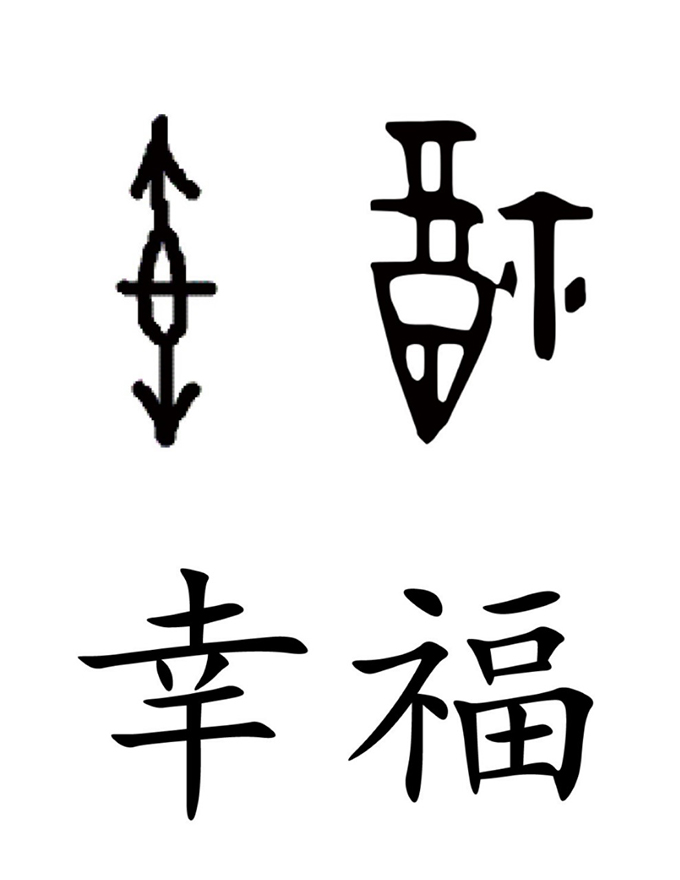

汉字的“幸”,是囚犯获赦解除上下的枷锁,逃离死亡的诅咒。“福”,以酒祭祀,不忘祖先和自然的馈赠。今天,人类作为一个物种,要从濒临灭亡之灾自我拯救,刻不容缓。思想指引行动,萨帕塔运动的智慧,可供我们参照。

甲骨文的“幸”“福”

在三八妇女节,在反父权运动上,我想致敬的人物,有萨帕塔司令拉蒙娜Ramona,副司令马科斯Marcos,和地球大学的埃斯特瓦Esteva。

拉蒙娜突显了温柔刚烈的女战士形象。萨帕塔解放军三分之一的战士由妇女组成,她是索西Tzotzil原住民,解放军七名女指挥官之一,个子小,被称为“玲珑战士”。 1993年,拉莫娜和苏珊娜两位司令花了四个多月时间,走遍萨帕塔原住民社区,按照原住民的习俗,通过社区集会、交流意见、集体对话,直至所有社区达成共识,一致通过妇女革命法,并且写进1993年12月第1期《墨西哥觉醒者》萨帕塔民族解放军新闻机关的正式文件。1996年,拉蒙娜前往墨西哥城参加全国原住民论坛,论坛促成墨西哥全国原住民大会的成立;论坛上,拉蒙娜的朴素语言让人感动,她说,“我们萨帕塔人虽然人微言轻,但是,步子迈的非常大,走得很远,走进了许多人的心里。倾听我们说话的有男女老少,大家希望国家有民主、自由和公正。大家有爱心,帮助我们到达墨西哥城市中心广场。这些人心所向的理想,既是萨帕塔人想要的,也是大家想要的。我们希望拥有一个把我们(原住民)当作人看待、尊重并承认我们(原住民)尊严的墨西哥。这就是为什么我们要把萨帕塔人的微弱声音与所有为新墨西哥而斗争的人的广大声音联合起来。我们来到这里是为了和大家一起呐喊,不再有一个排除我们原住民在外的墨西哥。这就是我们想要的、让都有人都拥有尊严的墨西哥。”她的这一句“不再有一个排除我们原住民在外的墨西哥Never again a Mexico without us”,传为佳话。

1997年,拉蒙娜率领萨帕塔妇女代表团参加在瓦哈卡举行的第一届全国原住民妇女大会;2001年,带领萨帕塔队伍游行到墨西哥城,要求政府遵守《圣安德烈斯协议》。无法忘怀的形象,是拉蒙娜拖着病重的身躯,与癌症搏斗10年后,于2006年1月6日在宣传“另类运动”The Other Campaign的路途上,因肾衰竭去世,年仅47岁。

拉蒙娜

玲珑战士拉蒙娜和蒙面骑士马科斯

副司令马科斯,在2014年改名为加莱亚诺,以纪念被杀害的萨帕塔教师,并扬言“马科斯已死”,建议大众的目光放在萨帕塔社区的困境与成就,而不是他个人。接着,马科斯销声匿迹好几年,萨帕塔运动也沉寂,让外界担忧是否内讧、是否没落。2018年萨帕塔运动重回公众视野,乐见韬光养晦的成果:更多的海螺自治社区建立了,马科斯继续言说,身份是“社区一员”。当年听到马科斯要隐退,不是粉丝的我,也不免若有所失。马科斯的言词魅力传译着丛林里的伟大实践;诺贝尔文学奖得主、诺贝尔和平奖得主、法国前总统夫人,以至各路名作家、名记者,趋之若鹜,纷纷要跟魅力偶像结交、通讯。我在2006年跟他有一面之缘,也让我挺激动。外界的关注,对政府起了监督作用,萨帕塔运动成为“后现代”的奇观。2014年马科斯的宣告,固然挑战偶像文化,可是,我仍然觉得,一个运动需要专有名词(巴迪欧Badiou语),让能量汇聚,因此不能简单归结为群众的盲目“个人崇拜”。运动如果只靠个人威望来维持,当然不会有生命力,人亡也就政息。但是,马科斯的“退隐”举措,毕竟有重大的象征意义,就是既有名望又掌军权的领袖,通过取消军人介入社区生活、个人的退隐,拆解既是现代社会的父权体系也是原住民传统父权长老制的规矩,在社区内部实践反父权文化的跨前一大步。这点值得大书特书。骑马背枪的阳刚形象深入民心的马科斯,不愧是反父权主义的feminist。

马科斯

埃斯特瓦的故事,我在1月30日的澎湃文章里叙述了,这里不赘。他文质彬彬,慈祥温和的父亲形象之下,是笃定的反父权战士,不忘他祖母作为原住民深受的苦难与不弃的理想。相识快20年了,睿智的长者身体力行,鞠躬尽瘁,对新人、新社群、新世界,怀抱希望,他身上有太多太多我需要学习、传承的言行。

2014年墨西哥恰帕斯州“综合技能原住民中心”,埃斯特瓦和刘健芝

每一个“我”都是“我们” (Every I is a We)

每一个“我”都是“我们”。这个原住民的哲学我从埃斯特瓦的文章里读到。琢磨了很久,我慢慢悟出其中的道理。“我们”不是名词,“我们”是动词。“我”没有本质。西方启蒙以来的个人概念,是离土离乡、出卖雇佣劳动的“自由身”的个体,服务于现代资本主义工业时代。现代教育无论学生或者老师的考核竞争、商场如战场的弱肉强食规则、小康家庭子女独有房间的建筑设计、精英创业神话编织的个人奋斗史,无不强化在惊涛骇浪里飘荡的小舟或者鲁宾逊在小岛上的个体生存梦。就算说“优”于农民的无产阶级有着自在和自为的阶级特性,但是,当失业无业的弃民多于工厂工人之时,当第三产业失去了工厂的群性物质环境之时,社会改革主体的理论讨论,如果不是唏嘘反抗者是一盘散沙,就需要对现代主义之前的历史来个重新梳理,对后现代主义的当前处境来个大胆挖掘。

我觉得,反父权主义运动在当今各种社会矛盾、暴力冲突撕裂社群、滋养法西斯兴起的历史时刻,要走出现代主义的个人主体话语。原住民女性主义、生态女性主义近年兴起,有不少重要的贡献,例如质问殖民主义对原住民女性的残害,关注环境破坏下的自然生态。众多的努力,明言的或不明言,都指向一个共同努力的方向:摆脱现代主义启蒙的关于理性还是非理性二选一的勒索,指出现代主义对“人”的想象的虚假、伪善及其隐藏包装的丑陋欲望(“人”的想象的模型是白种男人,有财产,有宗教背景,拥抱现代西方文明关于发展、进步的价值,美化殖民是教化世人的任务,在全球推广发展进步的价值和世界观);进一步要指出,启蒙所言的理性/非理性,是个人主义发展的基础(因此理性沦为消费者个人消费的理性选择,一点也不奇怪),所谓理性自主想象的抽离现实的虚假存在,成为自大、自以为是、独断的借口,成为封闭的遮羞布。

我想,我们有必要诘问“我”是怎么生成的,是在怎么样的特定历史条件下形成的,摒弃习以为常的观念,质问“我”看似自然实际是特定社会形塑的特质,抛开本质主义的普世概念,在历史动的过程中,寻探“我”和“我们”的关联。

埃斯特瓦举过例子,说有些墨西哥原住民部落的语言里,没有“我”这个词。语言不简单用来沟通,也形塑我们如何辨识世界、社群和自我的关系。2003年,墨西哥通过《语言权利法》,承认68种原住民语言的法定地位。尽管大概有10-14%的墨西哥人自认跟原住民有血统关连,但只有6%能说原住民语言。据统计,墨西哥287种原住民语言,恐怕60%会在不久将来流失绝迹;同时流失的,是原住民社群对世界的感知方式。

语言中没有“我”,是怎么样的社群关系呢?没有固定的、本质的“我”,没有所谓独立自主的“我”,不仅仅是语言概念,而且是生存生活方式所造就的。没有一个地域聚居生活,“我们”没法是相对稳定的群体。这也是为什么农民运动和原住民运动除了主张小农经济、食物主权,还提出地域(territory)是繁衍后代、自治共享体的必要条件。“我们”,在特定的地域里,在不断变化的人与人共同生活的各种关系里,是流动的、变换的、发挥强大生命力和创意的。重要的是,所谓个人的自主独立,是以群体的自主独立为基础的,即任何人的自主独立的泉源,离不开群体中机动的互相依赖。

并非只有原住民部落才有条件以“我们”的不断动态组合来生活,其实不少原住民社群关系已被现代社会侵蚀破坏,萨帕塔运动用上了二、三十年,慢慢重构肌体。借鉴萨帕塔原住民的哲学与生活经验,通过审视自身的主体性形塑的过程,审视父权体系作用于我们身上的意识和无意识,百花齐放的女性主义,可以吸取更多养分。记得英年早逝的好友、印度的民众科学家文诺Vinod Raina曾经说的一句话,评价一个村落的水平,不是看跑得最快走在最前面的少数几个人,而是看跑得最慢走在最后面的多数的一群。尽管这个比喻借用“先后”的发展观,但是,民众科学运动表达了它的理想:社群所有成员携手打造社区。

刻骨铭心的思想变化,能带来行动创新。新的社会关系,是观念转化的土壤。

幸福美好正义的世界,是“我们”的。

2021年3月8日

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司