- +1

关注性别︱焦姣:我为什么要发起“女性历史学者沙龙”

【编者按】:历史学研究中,性别视角的引入已不是什么新鲜的话题。每值“会议季”,国内历史学界也不乏以“性别史”“妇女史”为题的学术研讨会,从世界史到中国史,从古代到近代,研究议题日益丰富,参与讨论的研究者有女性也有男性——但这类围绕学术报告展开的研讨会,仍以呈现学术研究现状和成果为主,似乎很少直面女学者自身所面临的挑战。历史研究如何关怀性别/女性,这个开放性的话题如何作答?中国美国史研究会近两年组织的“女性学者沙龙”似乎开启了一个尝试。编者特邀沙龙组织者和与会者撰文,或许,未来我们可以看到历史学界在这个议题上有更进一步的探索。

在中国美国史研究会(AHRAC)第18届年会整齐而紧凑的日程中,“女性历史学者沙龙”的组织形式似乎有些“不伦不类”,又容易引发误解:首先,虽然名称叫“女性历史学者沙龙”,但参与者的性别不限于女性,而是向所有与会者开放。其次,虽然关注性别议题,但沙龙不是一个性别史研究的学术讨论会,也不要求参与者提交相关主题的论文。其三,沙龙不占用会议的正式讨论时段,而是放在晚宴后的“休闲时间”。其四,除了事先给出的几个引导问题外,沙龙不设固定的程式和发言顺序,完全采取开放式讨论。

然而,在11月22日的年会闭幕式上,有至少三位发言人对前一晚的“沙龙”给予了肯定。这种形式自由的讨论会能得到学术共同体的认可,从侧面说明,当今的学术界欢迎更为灵活多样的学术交流形式,而性别议题也确实引起了学界和公众的广泛关注。作为“女性历史学者沙龙”的共同发起人之一,我感谢澎湃新闻给予我这个机会,跟大家分享一下我的点滴思考。

有一种常见的误解是,美国史研究会搞女性学者沙龙是移植“美国经验”。但至少就我个人而言,开始关注性别议题主要还是受自己生活经验的影响,是出于对于女性共同体切身的体认和需要。我与很多学界女性朋友一样,在三十岁前从未特别在意自己的性别身份。作为城市独生女一代,我们从小享受了家庭养育资源的倾斜,“性别歧视”似乎离我很遥远。而中国强调“能者居之”(merit-based)的教育环境又常常让我们感觉,作为女生,当个“优等生”就够了,没有必要考虑自己的性别。在进入学术行业、选择研究议题时,我们也很少顾及自身女性身份的影响。大部分女性学者似乎都有类似的经历,我们在学术界工作,但既不从事女性研究,也并不自视为“女权主义者”。即便如此,在生活中,我仍然能常常感受到来自女性同行的善意和支持,而女学者之间类似的生命经验也让我们有更多的分享话题。

女学者并非天然的共同体,但这没关系

学界女性之间可能存在一个潜在的“共同体”,这并不是什么新鲜的想法。我国本来就有妇联组织的传统,大学有女职工工会,1995年北京世界妇女大会后,知识女性间的互动网络进一步拓展,同时受到内外多种资源和认知框架的影响。(参见佟新:“女权/女性主义认知共同体的形成与发展”,《山西师大学报(社会科学版)》2020年第5期)。另一方面,从事女性和性别研究的学者也构成了一个小共同体,例如王政、鲍晓兰等人成立的海外妇女研究学会、妇联主管的中国妇女研究会等。但是,作为资历尚浅的女学者或女研究生,常常会感到这一类组织的“门槛”过高,怯于参与。要让最需要支持的年轻女学者获得及时的帮助,首先需要的是让她们变得“可见”(visible),让她们敢于提出自己的困惑和需求,感受到自己与其他女性、尤其是资深的女性前辈之间的连接。那我们是否可能提供一个这样的平台,让学界女性、性别问题研究者、对性别议题有真切关注的其他学者之间的交流变得更加容易呢?

作为中国美国史研究会的成员,我首先想到了借助研究会的平台来开展活动。所幸,中国美国史研究会对这项构想十分认同,尤其是研究会理事长梁茂信教授对这项活动给予了无条件的支持。2018年12月,研究会理事会同意,在次年东北师范大学主办的中国美国史研究会成立四十年大会上增加一项讨论女学者职业发展的活动。在研究会秘书处韩宇教授、张勇安教授的大力支持下,经过与研究会前任秘书李莉的讨论,我们提出了三种可能的方式:1.由研究会邀请美国妇女史学者Alice Kessler-Harris教授在大会上分享她个人的职业发展经历。2.在纪念研究会成立四十周年的主题发言环节中,邀请一位研究会的资深女教授做主旨发言,谈一下学会四十年来在促进性别平等方面的贡献,以及未来学会在帮助女学者职业发展方面的努力方向。3.在分组会议中组织一次有关女学者职业发展的专题座谈。如果没有中国美国史研究会、以及长春会议主办方东北师范大学的开明、信任和支持,第一期妇女史圆桌绝无落地的可能。

作为一项由研究会主办的活动,女性沙龙的“共同体”特性就更为重要:参与者应该既有女性和性别史研究的专家,也有专长其他研究的女性学者和男性学者;在学术生涯发展阶段上,应该同时包含资深学者、青年学人和在校学生;在议题的设置上,应该更为灵活,尽量降低参与者的资历、知识和心理门槛。我们首先邀请了研究会的多位资深女性学者来担任“引言人”的角色,除几位女教授因时间安排冲突不能出席外,石庆环、程早霞两位教授欣然表示支持。在讨论问题上,通过曹鸿、蔡萌的帮助修改,我们先后又经过五版修订,制作了简单的(一共包含四个问题的)讨论提纲。但是,这样的开放讨论到底能不能奏效?谁会来参加?现场是否会冷场?男学者会感觉自己被“排斥在外”了吗?在开场之前这一切都是未知数。

第一期女性历史学者圆桌合影,2019年7月23日,长春。左起:梁红光、王睿恒、董瑜、焦姣、蔡萌、石庆环、程早霞、李莉、高岳。摄影:王佳欣

2019年7月23日晚7点半,美国史研究会的首次“女性历史学者沙龙”正式开始。令人“意外”是,会场中男学者的数量远比我预期要多,厦门大学韩宇教授、陕西师范大学于留振老师的发言更是引发了全场的热烈讨论。圆桌讨论的热烈程度和友好氛围远远超出了我的预期。当天参加活动的徐天在他的“侧记”写下了他的感受。活动结束后,一名女研究生激动地冲到我面前:这样的活动以后还有吗?老师能继续办下去吗?我想,怎么能不继续呢?

你可以关注性别议题,但不必止步于妇女史

答应研究生继续办“女性圆桌”的话已经放出去了,但我万万没有预想到2020年有多么特殊。上半年,受到疫情影响,高校纷纷进入了“网校”模式。通过在线渠道学习固然轻省高效,但却是对校园生活的致命打击。不知道大家是否看过电影《东成西就》?片中的“段王爷”如果被“真心人”连说三声“我爱你”,就会化成一股轻烟升天。不料这个过程被意外中断,段王爷半身化为轻烟,只剩下一颗头颅在半空中飘来飘去,而且还能如常插科打诨。今年上了半年网课的我,大半时间就像一颗“段王爷的头”一般飘在屏幕上,而我不爱露脸的学生们就像是赛博空间里的数字幽灵,偶尔冷不丁地发出两行弹幕。在这样的环境中,“共同体”还存在吗?当大众的目光完全被同一件改变世界的大事吸引时,性别问题还重要吗?它应该让位给更“宏大”“普遍”的问题吗?

第一期女性沙龙的几位共同发起人之间也会因为新一期的沙龙要怎样进行而发生争论,其中一条核心的分歧在于:女性历史学者沙龙到底是个女性共同体的精神疗愈互助小组,还是一个性别史研究的孵化器?这其实是一个学术界的经典问题:“性别为女”的历史学者与“研究女性/性别问题”的历史学者是一类人吗?她们应该聚集在同一个屋檐下吗?

在我看来,“学术”的性别研究与性别议题的日常讨论从来不应割裂。如果我们只是将“性别史研究”看作“历史研究”的一个分支领域,将“女性经验”看作普遍历史经验的部分碎片,就很容易产生这样的感觉——这门研究有专门的研究者(其中大部分还是女性)去做不就够了吗?学界只要“适当”地鼓励一部分从业者去选择“妇女与性别史”这个学术分支,不就足以表现我们的“宽容”了吗?然而,任何一种“分支领域”的存在意义,都不仅仅是为了填补学术研究对象的空白,而是为了丰富研究的语汇,进而反哺整个学科。举个例子,如果我们熟悉性侵害/性骚扰案件的审理过程,就会发现,要求受害者“冷静”“有逻辑”地叙述自己的经历并非易事,往往只有内心极其强大、同时掌握了充分智力资源的受害者才能完成这样的叙事过程。

同样,原本被历史叙事遮蔽的发言者,如果要发出真正有力的声音,往往需要自我规训去习得主流的讲述方式,甚至发明自己的故事框架。(类似的,奴隶解放之后的美国黑人也经历了这样的习得过程。)掌握一种语汇需要经过漫长的学习,这种语汇可能是女性主义的,也可能是马克思主义的,等等。但无论人们最终选择哪一种理论、哪一种学术和生活路径,他们首先都需要一个能够谈论自己经验的空间,因为历史经验原本就是个体经验的集合,而历史书写最终也要建立在对历史经验的规训之上,这种经验凝炼的结果可能比单一的“妇女史”更为丰富。作为一名不以“妇女史”为业的女性历史学者,我仍然能感觉到“性别”对自己研究课题的影响——我能够更敏感地把握到权力的多种形态,对隐蔽的技术治理有更切身的体认,对政治史中的生命管理和身体控制问题更为关切——这些视角都与我的“女性经验”相关,而不需要我每天在研究中谈论“妇女、性与性别”。

所幸,经历了种种疫情导致的波折风险后,在年会主办方福州师范大学的支持下,美国史研究会的第二期“女性历史学者沙龙”还是成功举办了。这一次,我们选择了“历史教学中的性别议题”作为引导主题。这无疑是一个更适合“青年教师”的话题,参与者的性别比例也比第一期更平衡了。不少男学者甚至开玩笑表示,要主动来接受女同胞的“批判”。引言人高嵩教授首先开启了一个具有实践意味的话题:在世界史的大课教学中,性别话题的加入有必要吗?尤其在历史系女生数量增加、性别话题也越来越引发公众关注的情况下,学生们会觉得加入“性别视角”的通史叙事更吸引人、与自己的生活经验更相关吗?在讨论过程中,李莉敏锐地观察到,几位研究生发言者一开始总是试探性地将话题引向自己的“研究主题”——年轻学生似乎更容易陷入这种焦虑,觉得自己一定要做出一些“像样的”“女性研究”,才能获得这个“女性研究者群体”的认可。而在继续讨论的过程中,她们逐渐松弛下来。当一位中国史研究者开始讲述她在史料中看到的女传教士故事时,大家轻松地笑出声来,仿佛一百年前的女性经验与每个人的经历、负担与情感在空气中交汇。这时候我想到,也许“女性研究”“女权主义”并不是我们要求每个人去达到某条严苛的红线,去遵循一些由其他人制定的行为守则,而是提供了一个大家终于可以松弛下来去谈论自己的“性别经验”,审视自己的生活,又不必时刻提防、处处小心的空间而已。

第二期女性历史学者沙龙合影,2020年11月21日,福州。摄影:姚念达

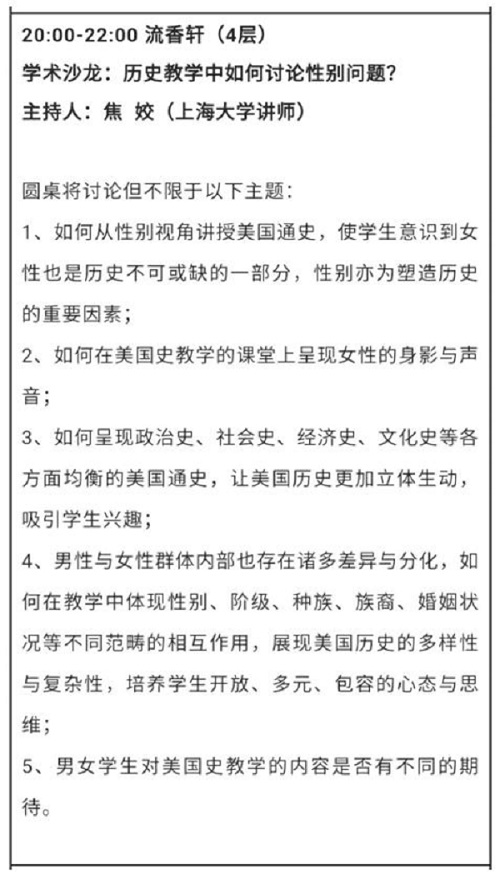

美国史研究会第18届年会日程中的“女性历史学者沙龙”

我想,如果现在再让我回答“女性历史学者沙龙到底应该是什么”的问题,我的答案会比两年前更加模糊。它一定不是一个纯粹的学术讨论,但它一定对性别视角在学术界的生长有用,而它的最终形态取决于更多人的共同探索——甚至在未来,它的议题可以不再局限于性别。我们办这样的活动,并不是为了从人群中“识别”出女权主义者和妇女之友,沙龙的参与者也未必都是出于对“性别研究”和“性别议题”的兴趣,只不过在严肃的论文报告之余,我们为年轻的学人提供了可以轻松参与、表达和练习的机会,这是一个容许试错、可以表现得“不完美”“不正确”“不聪明”的空间。

我们之所以要花费力气去做这样一件毫无现实收益的活动,是因为我相信历史终是人与人之间的连接。古人说“同气相求、同声相应”,所谓“声”“气”,都离不开共处同一时空中的亲身体验。学人相交,既有纯粹理念的成分,也离不开共同生命体验的影响。而对历史学者而言,与同代人共处同一段历史时间之中,本身就构成了历史研究的经验底色——在我们这段历史时间内,“性别”恰好就是一种无法忽略的经验,在我看来,这与老加图一代的罗马史学家哀叹罗马正统之消逝并没有什么本质区别。然而,大多数人的学院生涯往往是孤寂的,历史学者更是经常被塑造为踽踽独行的清冷形象,似乎历史学家只能与古人神交、从故纸中汲取营养。实际上,在过去两年的沙龙组织过程中,我从不同年龄段的女性学人身上学到了许多,她们让我真正看到了女性生命经验与学术研究之间相互滋养的关系。这一组织过程也让我明白,学术共同体可以是丰盛而多样的,尤其在学术生涯日趋“内卷”“致郁”的今天,共同体内的相互支持会更加重要。也许在未来,我们可以一起弹弹琴、跳跳舞,演演话剧,甚至(像一位在校学生跟我建议的那样)一起爬爬山、打打游戏。说到底,在通讯手段已经如此发达的今天,学术会议这种交流形式之所以不可能被取代,不过是因为这个共同体中总还是有值得我们翻山越岭去见的人而已。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司