- +1

当我做书的时候,也想可以不看任何人的脸色

编一本书需要做好怎样的准备?我们或许会拉出一份长长的清单:作者、译者、出版社、校对、排版、印制、发行……当然最重要的还有钱——没钱怎么行?

但日本传奇出版人都筑响一却告诉我们,做书重要的不是上述种种,亦非技术,唯一关键的只有想要做一本书的强烈念头:有手指,就能做书!

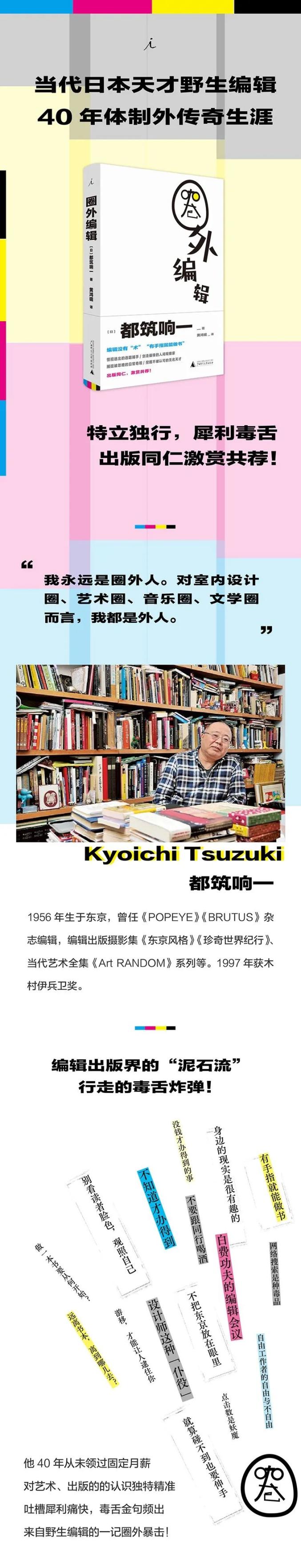

都筑响一,日本传奇独立出版人

从业40年,都筑响一的传奇编辑生涯就是上述观点的例证:他是另外一种天才的编辑,在做书的40年间没有一个月领过固定的薪水。他不开会、不做读者调查、远离同行和大公司,孤身一人踏寻世界各地古怪珍奇的景点,收集死刑犯临刑前写下的诗句,走访上百个东京普通人的小公寓,拍摄“情人旅馆”的内部装潢……靠自己特立独行的眼光和敏锐的嗅觉,都筑响一采访、编辑、出版了一系列“奇形怪状”却又令人拍案叫绝的书籍,在主流媒体的视野之外编织出了文化的另一重色彩。

都筑响一在上世纪70年代意外地闯进了日本出版业,参与了《POPEYE》《BRUTUS》两本文化杂志的草创,主要担当特约采访编辑。他独立前往美国等地采访,把西方的当代艺术第一次系统地介绍给日本读者,为两本杂志引领流行文化至今打下了基础。但面对转为高薪稳定的全职编辑的机会时,他毅然拒绝,飘然离去,选择以个体文字工作者的身份,背离主流继续生活。

在这位被日本出版界视作“泥石流”的家伙眼里,出版行业的所谓“体制”老眼昏花、食古不化。“杀死出版的正是它的创造者——我们这些编辑。”都筑响一这样说着,并把自己的从业史和思考写进了《圈外编辑》一书。这本书不仅仅有关出版、编辑、文字工作,更记录了一场不向积习妥协,不断“追求自己的真实”的痛快人生。让我们不由思考:同处于一个时代、一个行当,我们能否活得像他一般洒脱?

下面我们摘选该作中谈及策划的章节,并带来了都筑响一在成本近乎为零的条件下操办摄影集《东京风格》一书的实操经验(顺便一提,该作的简体中文版曾在本刊主办的“2019书业年度评选”上获评年度图书)。一个编辑可以以怎样的姿态面对这个时代的主流与非主流?我们不妨听听都筑响一是怎么说的。

理想国出品《圈外编辑》,绳子的独白 摄

“编辑”基本上是很孤独的作业,编书、编杂志都一样,完全没差别。杂志规模越大,参与制作的人数越多,但最终判断还是应交由总编一人去做,杂志才会产生个性。反过来,如果感觉不到总编的招牌风格,杂志不会有趣。

一个人,意即没有商量的对象,就不会动摇妥协。对“无论如何都想去做”的念头而言,“伙伴”可以是助力,但有时也可能成为障碍。

——都筑响一

画不尽的读者画像,看不完的市场调研……作为编辑,我们要如何衡量一个选题的前景/钱景?

都筑响一:

别看读者脸色,观照自己

我们当然也挨过许多次骂。还记得我在BRUTUS时想出了“结婚特辑”,八成到今天仍是退书率最高的一期吧……而且我还提出“在米兰拍摄”的策划,去找总编商量时说:“会很有趣喔……”接着又半抱怨地撇下一句“但跟其他人的做法差太多了,不知道能不能卖好”。总编大为震怒:“你是真的觉得有趣吗?”我回答:“我认为成果一定会很有趣!”他便接着说:“那就不要看读者脸色,全心全意做自己真心觉得有趣的主题。卖不好低头谢罪是我的工作。”

我从那位总编身上学到很多,其中最身体力行的就是“不要设定读者群,绝对不要做市场调查”,不要追求“不认识的某个人”的真实,而是要追求自己的真实。这份教诲也许就是我编辑人生的起点。

以制作女性杂志为例。有人会设定读者群,比如:“本杂志以25岁到30岁单身女性为诉求对象,她们的收入大约是多少多少……”这样设定的一瞬间,杂志就完蛋了。因为你自己就不是25岁到30岁的单身女性。

明明是跟该群体无关的人,却擅自认定“他们关心的事物是这些”。我认为那样很怪,也很失礼。不该随便认定,而是要想:我觉得有趣的事物,应该也有其他人会觉得有趣。这“其他人”有可能是20岁的单身女性,也可能是65岁的大叔、15岁的男孩子。我们面对的是“一个个读者”,不是“读者群”。

《BRUTUS》创刊号

也许最近杂志会令人无聊的最大原因,就在这里。杂志的状况变得跟百货公司一样了。如今的百货公司没有个性,只是在比谁能引进最多知名品牌罢了,简直变成了房地产公司。杂志的现状变得如此相似,正是因为市场调查做过头了。时尚杂志变得像化妆包等“特别附录”的包装纸,以女性读者为对象的性爱特辑则是男性编辑擅自妄想出来的,这样的内容谁会想读?再说,这些市场调查并不是出版社自己做的,大多是大型广告公司发布的。

我偶尔有机会和年轻编辑喝酒,发现抱怨“策划过不了”“总编不顶用”“销售部门多嘴”的人大多隶属大出版社。(笑)领高薪的人怨言特别多,而弱小出版社的色情杂志编辑或八卦杂志编辑绝对不会发牢骚,真的。后者都说:“薪水低,工作辛苦,但我们是因为喜欢才做的。”

我接着想到,让年轻编辑工作到忘我的诀窍不是提高薪水,而是饭菜!我现在还是这么认为。让他们和缓自若地工作,再填饱、灌饱他们的肚子,就是要这样。大家爱说这年头的年轻人都是草食系之类的,没有那回事。他们只是讨厌无意义的宴会罢了……

理想国出品《圈外编辑》,绳子的独白 摄

一个选题做到油尽灯枯:没启动资金,没团队,没人买单的三无选题,如何变成风靡全球《东京风格》?

都筑响一:

没钱才办得到的事

在京都住了两年,认识了各式各样的人也和许多店家培养出感情后,我开始觉得“这样下去不妙”。(笑)生活不奢侈的话花不了什么钱,主攻学生、可自在进店的居酒屋也非常多。要是在那种店里每晚跟朋友一起喝酒,把“真想做有趣的事”挂在嘴边,十年转眼就过了。实际上,在那里落地生根的外国老嬉皮或自称艺术家的大叔可多了。

因此我在第三年回到东京,给ArTRANDOM系列收尾,也做一些零星的案子。渐渐地,我认识了许多年纪小我一轮的朋友。当时我在时尚业界的友人很多,交友圈是从那里往外扩散的。不过在业界底层工作的年轻人,大多口袋空空吧。(唉,我当时也才30多岁罢了。)和他们一起吃完饭,问起“要不要续摊”时,经常会演变成“那就在住的地方喝吧”,因为没那么花钱。

就这样,我开始去这些年轻人的公寓了。他们住的房间当然很狭窄,就算里头放着时髦的衣物,内部装潢也够不着时髦的边儿。但不知为何,我越来越觉得缩在这种地方喝酒非常舒畅。比待在杂志里报道的那种奢华客厅还要舒畅许多。

接着我问起他们的生活状况,回答不外乎是“每周打工两天,剩下五天在摄影棚练习”“稍微接点模特儿工作,其余时间画画”之类的,令人非常感兴趣。

这些年轻人也许是世俗眼光中的“失败者”,也许很让父母担心,但我越看越觉得,就某个角度而言,他们的生活是非常“健全”的。收入没多少,但不会去做真心讨厌的事情,以此为生存之道。与其勉强住租金较高的房子、搭满员的电车去通勤,还不如搬进租金不会造成负担的狭窄房间,不管去玩或去工作都靠徒步或自行车解决。家里没有书房也没有餐厅,但附近就有图书馆或喜欢的书店、朋友开的咖啡厅或酒吧,把街上当作房间的延伸就行了。

像那样的房间、那样的生活,如果只收集10组写成报道,下场就是被归类为“邋遢房间趣闻”,但如果收集100组也许就会产生不同的意义?这正是《东京风格》(TOKYOSTYLE)问世,我成为摄影家的契机。这个计划其实有前人打下的立足点。当时世界各地非常流行命名为“某某Style”的时髦室内设计摄影集,例如PARISSTYLE、MIAMISTYLE之类的。这一系列“STYLE摄影集”的作者是纽约知名记者苏珊妮·斯莱辛,她完成几本书后接着想出JAPANESESTYLE,于是和英国的艺术总监、法国的摄影师一起飞过来,拜托我找可拍摄的住宅。她是我朋友的朋友,之前也在BRUTUS上报道过各种住宅。

《东京风格》

于是我找了各式各样他们看得上眼的时髦住宅,总之过程实在辛苦得不得了。光是豪宅还不行,因为没有“SYTLE”就不能刊出来。(笑)

接着我只好利用各种关系,不断向人鞠躬求情,过程中开始思考,为什么做起来如此困难重重呢?我没什么大富大贵的朋友是其中一个原因,不过事实会不会是“家里布置得这么帅气的人,比我们想的还要少上许多”呢?数量少,找起来才那么辛苦。

“STYLE”翻译过来,就是“风格”。带有该风格的事物多了,风格才能成立。如果数量很少,构成的就不是风格,而是“例外”了。因此我们不是在报道“日本的风格”,而是在不自觉地塑造“日本的例外”。

那么,大多数人过的非例外的生活是什么样子呢?如果举我那阵子来往频繁起来的东京年轻人为例,那就是“居住空间狭窄,但还是过得很开心”的生活风格。

在那之前,大家都说日本人住的房间是“兔子小屋”,视之为落后象征,但我认识的年轻人都不以狭窄为苦。他们不会逼自己做不想做的工作,借此住进较大的房间,而是本能地选择了不勉强自己的工作,生活在狭窄的房间里。

我因此有了一个强烈的念头,下次真想做一本书介绍真正的Japanesestyle!并逐一向认识的出版社报选题。当时我根本无法想象自己拍照,主观认定要是没有哪家出版社提供预算,绝对不可能出版什么摄影集。你想想,建筑或室内设计的照片看起来是不是都很专业、艰深?

后来,出版社们一家一家拒绝了我,他们的看法都类似这样:“只拍那些狭窄的房间是什么意思?心眼儿太坏了吧。”

因此我一度放弃,心想,自己一个人是办不到的吧。但我就算试图喝酒忘了一切上床睡觉,忘不掉就是忘不掉。一旦开始在棉被里头想“这页要是这样做不知如何?收录那人的房间也不错吧?”就躺不住、睡不着了。

如此状态持续两三天,我再也忍不住了,直奔友都八喜向店家说:“请给我外行人也能用的一整套大型相机。”就这样买了下来,尽管我完全没有拍照的经验。

总之先请摄影师朋友教我装底片的方法,然后我就开始四处跑了。我没有车,所以把装相机的袋子放在二手轻便摩托车的踏板上,把三脚架背在背上。一般室内摄影使用的大型照明器材我买不下来,因为太昂贵了,再说根本无法放到摩托车踏板上。我只买了一个灯,塞进相机包内。

当时还是底片机时代,它们根本不可能像这年头的数码相机一样,在高感光度条件下照样拍出好看的照片。我也没有闪光灯,只好在昏暗的状态下拍,曝光时间就得长达30秒到1分钟,像在明治时代拍照似的。(笑)如果碰到实在太昏暗的情形,我就会在曝光过程中默数5秒到10秒,然后缓慢挥动手上的灯,借此补光。书出版后,有不少人的评语是:“没拍摄房间主人,反而激发读者的想象力。”但其实不是不想拍,是没办法拍。(笑)总不能叫人家一分钟都不要动。

就这样,我用专业人士看了会憋不住笑的器材和技巧拍了又拍。拍照方法完全自学,所以失败的次数非常多,但失败的话只要再过去拍一次就行了。那阵子我不断接案写稿,拿到钱就去买底片。

喜欢音乐、在酒吧工作的少女住的三叠大小房间,出自《东京风格》

就这样拍了三年,累积了将近100个房间的照片后,我硬是拜托ArTRANDOM的出版商京都书院帮我出版,完成的书就是《东京风格》。我们按照最初的预谋(笑),采用跟JAPANESESTYLE等时髦室内设计摄影集完全相同的尺寸,也做成豪华感十足的硬壳精装,让书店误以为是同一类书籍,放在同一区域。似乎有不少外国观光客真的买错,整个儿傻眼。(笑)

最早的硬壳精装版于1993年出版,定价印象中是12000日元,摄影集里边某些公寓的租金都比那数字少!别人认为我们脑袋完全有毛病,根本不觉得这种书能卖出去,结果却意外引起了话题。一段时间过后又推出了主要方便流通到海外的大开本平装书,接着也出了文库本。到那为止都还算顺遂,但后来京都书院破产,过了很久才由筑摩文库重新推出文库本……书的形式不断变迁,现在看到它也会感到非常怀念。日后我的拍照技术或许进步了一些,但现在还能像那样毫无顾忌地拿起相机拍照吗?我自己也不禁怀疑。

前面提到我“硬是拜托”出版社出书,其实条件是领的版税极少,印象中版税率只有3%。而且借我拍摄住处的年轻人根本买不起这么昂贵的书,所以我干脆把初版版税全部投下去,买了100多本书,包下位于池尻的一间俱乐部举办“出版纪念派对”,招待所有让我拍摄住处的人过去玩,并送他们一本书。那晚真是有趣极了!

你想,自己的房间看照片就认得出来,但书中没有屋主照片,看到其他页也不会知道房间主人是谁。于是大家就会打开书问我“这是谁的房间”之类的。追问对方为什么想知道,就会得到“因为拍到了我一直在找的唱片!”等回答。应该有不少人就这样在派对上结识了吧。我的版税因为这场活动归零,后来书又加印了几次,但出版社一再对我说“版税支付请再等一下”,说着说着他们就破产了。许多年后筑摩文库推出文库本,我才拿到版税。京都书院曾授权美国加州的出版社推出英文版,但授权版税也被他们拿去了。

现在回想起来会觉得自己从那样的经验中学到了一课。那之后,我就开始抱持合同、金钱方面也得搞好才行的想法了。出书前我几乎只领杂志稿费,因此不需要一一谈条件。再说,创作者自己开口交涉稿酬、谈钱的事,感觉有点讨厌对吧?大概没有人喜欢做这件事吧,我也不例外。但经验使我痛切地认识到,不管对方会怎么看待你、事情有多难以启齿,你都得好好开口,不然日后只会有不愉快的下场。如果突然谈起稿费、版税等金钱方面的问题,说不定会坏了编辑或出版社的心情?有人也许会担心这点,但听到你谈钱就不爽的出版社不会是什么好东西,别和他们合作才是比较安全的。所以说,金钱的话题也许可当作有效的事前测试。仔细想想,世界上几乎所有工作都会在一开始谈妥“这样多少钱”,这才是理所当然的做事方法。

《东京风格》和JAPANESESTYLE还有一个差异,那就是完全不需要跟住处主人做事前交涉或约拍摄时间。

拍有钱人的家,经常会遇到要命的情况。“从这里开始不能拍”,或者放一个平常显然不会放的盆子,里头放鲜花或堆积如山的水果,然后向采访方索取费用,或者要求检查拍好的照片。

然而,《东京风格》几乎只靠随机应变就完成了。认识某个人后,以他为圆心往外扩散,没费什么功夫就能找到下一个拍摄房间,因此我更加确信:样本有这么多,所以才容易找,才能称之为风格。

比方说,我有时会去初次见面的人的家里拍摄。他们的住处多是四叠半或六叠之类的小房间,如果他们待在里头,怎么拍都会入镜。这时我就会给他们1000日元左右,提出请求:“不好意思,能不能请你拿这钱去外头喝喝茶,待两个小时?”然后对方就会回答:“好啊!”明明是第一次见面。(笑)而且偶尔拍摄的是女孩子的房间,虽然我并不会去乱翻她们的衣柜或洗衣篮。

有次我满头大汗地在拍照,结果屋主在门口旁边30cm⊃2;大的洗手台前不断发出嘎嗒嘎嗒的声音。我心想,到底在做什么啊?结果他说:“我在煮意大利面,要吃吗?”有次甚至发生这样的事,拍摄结束后,我问:“你还有没有其他朋友住这栋公寓?”对方答:“呃……隔壁我也认识,过去看看吧。”结果敲门也没人回应。虽然没人在,但我的拍摄对象却说:“他房间都不上锁的,你随便拍没关系,我之后再告诉他。”该说是没戒备心,还是天真无邪,或温柔体贴呢?这种体验让我感到非常新鲜、正向,也开了我的眼界。再说我也不是怀着邪念拍照,而是认为“这样的房间也很棒!”才按下快门的。原来这样的想法不用说出口,也能传达给别人呢。

一本书通常会附读者回函。一般情况下,很少会有读者真的寄回去给出版社。如果有赠品活动的话另当别论。不过《东京风格》收到的回函意外地多。

尤其醒目的是,地方上的年轻读者捎来了许多大意是“东京原来是这样的地方啊!我安心了”的回音。当时是青春偶像剧全盛期,电视上出现的“东京年轻人的房间”全是铺木头地板的套房,里头放着大型落地式电视等假到不行的室内装潢,而且Hot-DogPress之类的杂志还不断在市面上散播“不住这种房间,女孩子就不会来玩喔”之类的煽动性报道。

地方上的年轻人原本已放弃地心想“这种生活我过不了”,看了书才发现,“原来是这样啊!”还有人写“我过得还比较舒服”或“我决定立刻去东京!”等等的,先别激动啊。(笑)如今信息在网络上如此大范围地扩散,地方上的居民反而能在IKEA之类的地方买到便宜又时尚的家具。在这样的环境下,你很难想象当时的东京和地方的信息流通确实存在着时间差。媒体报道“例外型东京”,制造谎言,而这谎言经过何等的美化,在地方上的年轻人心中种下的自卑感是何等的无谓,我都切身感受到了。我在当时就注意到“大型媒体的欺瞒”,这对我自己有很大的帮助。

《东京风格》是我第一本摄影集。我不仅是编辑,也首度成为作者,做了“彻头彻尾都属于我”的书。我现在认为自己编辑人生最大的转折点,就是当时因策划难产,最后只能完全自掏腰包、自己拍照这件事。

如果当时某家出版社收下了这个策划案,雇用摄影师来拍照或要求我在杂志上连载的话,我就不会是现在的我了。因此,《东京风格》就是我的原点,毋庸置疑,它也带给我这样的信念:没有工具、技术、预算也好,旁人不赞成你的想法也罢,这些都不构成问题。只要你的好奇心、构想、紧追不放的能量多到满出来,其他环节之后都会跟着到位的。

END

原标题:《当我做书的时候,也想可以不看任何人的脸色》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司