- +1

智能手机“串扰”:聊着聊着,对方突然翻手机,你会怎么做?

原创 新传研读社 新传研读社

写在前面

在本期推送中,我们为你准备著名传播学者Humphreys等人2020年在Mobile Media & Communication(《移动媒介 & 传播》)中发表的一篇文章。在这篇文章中,他们讨论了一个日常生活中的有趣现象:面对面聊天时被“晾”。15年前,Humphreys在美国做了一项关于手机使用者行为的研究,这篇文章便是她的复制研究(replication study)。研究强调了手机使用在过去15年里发生了怎样的变化,并展示了人们如何使用手机减少或增加社交互动。

我们为你摘译了这篇随笔的核心观点,希望可以提供一种有趣的问题。如果你希望阅读全文,请在公众号内回复“手机”。

参考文献:Humphreys, L., & Hardeman, H. (2021). Mobiles in public: Social interaction in a smartphone era. Mobile Media & Communication, 9(1), 103-127.

想象这样一个画面:某天中午,张三和某个朋友正在畅聊。突然,朋友接起一个微信电话,张三立刻也刷起了朋友圈。这是一个很常见的场景,手机已然成为人们摆脱社交尴尬的一大法宝。不过这种尴尬并不只属于智能手机的时代。遥想40年前,如果两个朋友在路口的报亭偶遇,坐在路边闲聊,其中一人的另一个朋友突然过来打招呼,那个落单的人也会感到有些落寞。在那时,克服这种落寞的方法可能是埋头大吃、喝水或者看向别处。那么,该怎么解释这种突如其来的尴尬或者落寞?

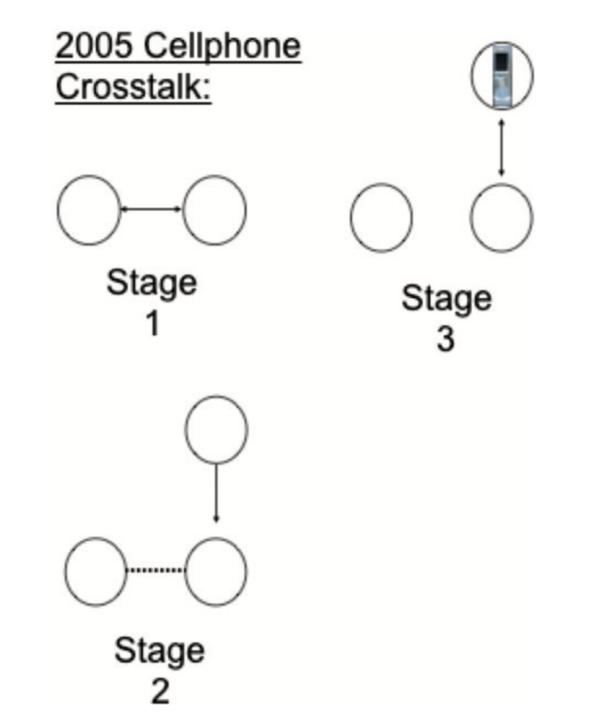

在2005年的一项研究中,Humphreys借用戈夫曼提出的“串扰”(crosstalk)这一概念来描述上述“闯入者”对二人关系造成的影响。简单说来,串扰是指在二人组合中,若其中一人在公共场合使用手机,另一个人就会落单(single),那么,后者可能在公共场合感受到较强烈的社交脆弱(social vulnerability)。串扰可以被分为如下3个阶段:在第一阶段,二人正在公共场合交流;第二阶段,某人的手机铃声响起,提醒他接听电话;第三阶段,接电话者和与其通话者形成了新的二人关系,原本的对话者便落单,并遭受社交脆弱(见下图)。

不过,在2005年,手机只是远程交流设备,而现在却成为协助使用者获得信息和娱乐的复媒体(polymedia)工具。人们在不同的平台和服务中来回摇摆,这也是为什么如果你熟悉Sherry Turkle的《群体性孤独》这本书,你会发现,我们并不只为那些意外打来的电话分心。在这样一个智能手机和数据信息爆炸的时代,我们是“习惯性分心”、“不自觉摸鱼”。往往还不知道发生了什么,手机就早已握在手中,手指也顺势配合着机械地向上划屏。

那么,与15年前相比,复媒体环境中的智能手机使用导致的串扰行为又是怎样的呢?

其一,时不时串扰。2017年最显著的串扰行为是看、划、敲击智能手机。研究发现,这种串扰像是游击战,很多人只是扫一眼手机或快速拿起手机,但真正一次使用手机超过几秒钟的人就少多了。而且,受访者认为在他人面前使用手机的可接受程度取决于要完成什么任务。比如,如果是家人打来的电话,他们往往会打断谈话接听;而如果是陌生电话则往往不予理睬。社会情境是其中的重要影响因素。

有趣的是,由于技术变迁,这和15年前的情况有着很大差别。15年前,手机还没有来电显示功能,因此人们一般需要几乎无差别地对待所有来电,这种“必须被接听”的状况也被称为“呼叫者霸权”(caller hegemony)。现在这种霸权已经被或多或少的转移。想想看,你有多少次看见领导或导师的信息却视而不见,两三个小时后才不紧不慢地回复?

其二,平行的中介化串扰。这意味着,在对方拿起手机时,你也开始举起手机,卷入其他以手机为媒介的中介化活动。这种平行行为可能会减少公共场合中个人突然感受到的社交脆弱。这里也存在一个特别“戈夫曼”的点。即在保持一段单独的面对面交流之后,似乎会有一个自然的休息或暂停。在这时,人们会心照不照地同意各自查看手机。默会的社交规则就如这般不知不觉地发挥作用。

值得一提的是,串扰带来的伤害更多作用于两人关系,如果是3人或3人以上的组合,即便某人突然开始玩手机,其他人也不会对这个人翻白眼、凝视或者皱眉头。而这些动作经常发生在两人关系中。这可能是由于更多参与者使得个人完全落单的机会降低。

其三,双方时不时正面互动。它最初是指一边与打电话者进行口头交流,一边与在场的人进行非口头交流。比如,张三可能一边接听办公室咨询电话,一边示意自己的对话者继续以眼神、手势交流。接听电话者对呼叫者和在场者同时负有责任。现在,人们的行为再次发生翻转。研究发现,更多情况下,人们只是“假装”在听在场者说话,眼睛却紧盯手机,手指也在不断地敲击、打字。

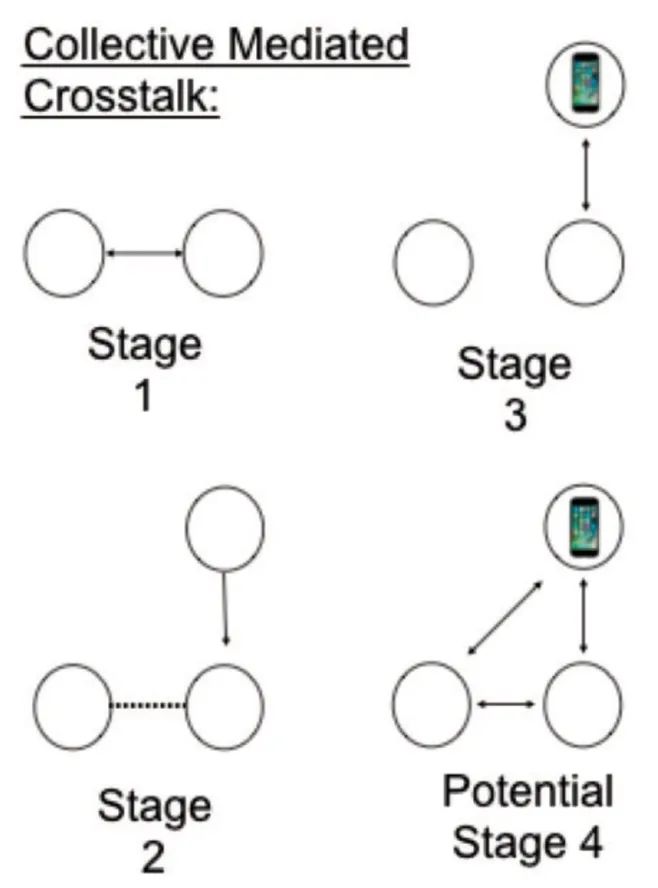

其四,集体的中介化串扰。所谓集体串扰,就是将“闯入者”纳入原本的二人沟通体系。40年前,如果两个交谈者遭遇了一个“闯入者”,集体串扰行为就是促使落单者加入后来的二人关系,形成一组三人关系。戈夫曼认为这是表现礼貌的行为。同理,智能手机作为“闯入者”加入之后,如果人们能够共享、共读手机上的信息或数据,自然无人落单。比如,你和朋友吃饭的时候,突然收到一条语音信息,并且开始和发语音者沟通,你的朋友便会感觉到明显的排斥(ostracism),它指的是一种在他人面前被忽视的感觉。但是,如果你决定让朋友一起收听语音,并且商量如何回复,那么对方感到的社交脆弱感就会降低(如下图)。在这种情形下,手机将两位交谈者连接在一起。

有人可能会反问,so what?串扰行为能说明什么?它为什么有意义?在经验上,串扰研究打破了“用/不用手机”这样的二分法,而将手机使用行为看作流(flows)或者轨迹(trajectories)。退一步讲,打电话和看手机甚至都是两种不同的行为。40年前的张三接起电话,在场的朋友至少知道对方正在忙于接听父母、领导或某人的重要电话。而今天,面对着静默的刷屏人,落单者更加摸不透坐在对面的人到底在手机上干些什么,也更无力于解释自己感受到的社交孤立。

现在我们常常把这种时刻与手机不分离的人叫做“低头族” (phubbing)。在以二人关系与手机使用为焦点的研究中,关于“低头族”的描述不在少数。研究表明,不管是在普通人际关系中还是恋人关系中,低头行为会对关系和互动产生负面影响。研究者Halpern和Katz发现,更严重的后果是,关系双方可能会因此增加冲突,彼此之间的亲密度也会随之降低。

根据全球知名市场研究机构eMarketer的数据,从2015年到2020年,美国人每天花在非语音移动媒体上的时间几乎翻了一番,达到每天203分钟。据估计,人们平均每天查看手机46次。对于更年轻的人群,比如18岁至24岁的人群,他们每天查看手机的次数最多可达74次。在中国,特别是短视频时代到来之后,人们在智能手机上消磨的时间可能更多。

手机使用者可能的确变得更容易沉迷,但这必然不是整个故事的全貌。许多年前,在电信领域,呼叫者和接听者掌握着不同级别的能动性和权力。而今天,像三星和苹果这样的手机制造商,像Verizon和AT&T这样的移动网络运营商,以及像Instagram和谷歌这样的平台,都希望并且需要消费者不断地查看他们的手机,以便他们的业务继续增长。人们对这些设备的依赖越多,花在这些设备上的时间越多,对这些企业就越有利。通知霸权(notification hegemony)指出,服务供应商和用户之间的权力并不对等。运营商和平台提供的服务的采用率极高,而流失率极低,这说明并不一定是新客户在帮助他们发展业务,而是现有客户的使用时长和粘性在增长。

通知和消息给这些公司带来强劲的经济激励,这在一定程度上决定了与他们探讨责任归属问题时可能遇见的阻碍。然而,只要手机使用的“问题”被放置在使用手机的个人身上,它就永远不会得到解决,因为有数十亿美元的产业正在把我们拉进手机世界。

原标题:《智能手机“串扰”:聊着聊着,对方突然开始翻手机,你会怎么做?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司