- +1

罗伯特·达恩顿:图书销售代表法瓦尔热的法国出差之旅

了解一位销售代表的方法之一,就是研究他的开支账目。法瓦尔热的账目是以法国货币锂(livres)、苏(Sous)和德尼(deniers)仔细计算的,出现在他的日志末尾。了解这些开支就是对他的旅程的预览。

1778年7月3日,在骑马上路两天前,他在纳沙泰尔北边16公里的家乡拉讷沃维尔(La Neuveville)请人把外套补好,花掉了1锂3苏。这外套很可能是骑马时穿的,布料结实,上过蜡,能防雨,和绅士们穿的那种装饰精美、有双排精制纽扣的礼服根本没法比。法瓦尔热必须抵御风雨的侵袭。在旅途的第一段行程中,天气对他来说还是很宜人的。但是在8月份,当他到达罗讷河谷下游时,酷热的阳光无情地倾泻而下,这件外套很可能就绑在鞍囊上了。法瓦尔热很少遇到雨水,连河床都是干的,直到9月6日他进入卡尔卡松,暴雨倾盆而至。从图卢兹(Toulouse)到拉罗谢尔(La Rochelle),雨水几乎没有停过。法瓦尔热不得不花10锂买了一顶新帽子。而且由于他受够了马鞍的摩擦,又不得不花26锂买了一条新马裤,既当马裤穿,又当被子盖,让他能够捱过10月初开始的寒夜。那时道路已泥泞不堪,马一天要滑倒好几次。他开始习惯于牵着马在这样恶劣的条件下徒步前行,而过远的路程导致他的靴子都被磨坏了,为了修鞋他又花掉3锂3苏。在朗格多克(Languedoc),夏天的炎炎烈日晒得人汗流浃背;在普瓦图(Poitou),泥泞的秋天又令人瑟瑟发抖,因此法瓦尔热在路上也没有削减多少用度。当他到达一家乡村客栈时,他身上很可能已经臭气熏天。一路走来,他花钱洗衣却只有两次,一次在图卢兹,花了1锂10苏,一次在托南(Tonneins),1锂4苏——每次的花费大致相当于纳沙泰尔出版社一名印刷工人一天的工资。他随身带了一把猎刀和两只手枪,听说在去土伦(Toulon)的路上有拦路打劫的强盗之后,他还花了10苏让马赛(Marseille)的枪匠把它们好好规整了一番。

从克雷山望去的纳沙泰尔景色,戈尔茨绘,1826年

法瓦尔热本人不像拦路强盗,尽管他蓬头垢面,浑身上下脏兮兮的。当他要迈进城市大街上一家陈设齐全的书店时,他必须打扮得光鲜体面才行。于是,在到达里昂(Lyon)后,他买了一套带背心的西服,布料(轻薄棉质)和裁缝工钱共花了23锂4苏6德尼。对一个职员来说,这可是一大笔开销——占其年薪的5%——但还算不上奢侈。此外,一路上他两次购买了缎带(每次花费12苏),用来绑扎垂在脑后的发辫。他不是戴假发或佩剑的那种人。不过,他像许多旅行者那样,也拥有一块怀表,9月份还为修理它花了2锂8苏。在交际场合,他要脱掉靴子改穿皮鞋,为此他在图卢兹花4锂10苏买了一双新鞋。法瓦尔热的开支账目,为我们提供了一个难得的机会来勾勒某个两百年前身处社会下层的人。但是这种画像很快就变模糊了。我们不知道他的眼睛是什么颜色。

不管怎样,对于这个年轻人的个性,我们还是可以形成某些概念的。他写信的风格直截了当,不加修饰,文法精准,书法优美,与一个职员的身份是相称的。法瓦尔热想必受过良好的基础教育,但他不会尝试使用花里胡哨的修辞和文学性的用典,而他的上司,纳沙泰尔出版社的董事们,有学问的文人,就会用这些来修饰他们的信函。法瓦尔热的信函就是商业信函,所以人们应该不会从中读到太多的言外之意。但是从这些信函所表现的思维方式,可以看出此人作风严谨,渴望取悦他人,工作勤奋,而且相当谦虚。法瓦尔热从街面上了解世界,用诚实的眼光观察它,用直截了当的语言来描述它,也就是说只用主语、动词、谓语来描述。他偶尔也表现出一点幽默。他说马赛的书籍检查官是一个“为了一餐饭会吃掉他的兄弟的人”,说尼姆(Nîmes)的一个叫比谢(Buchet)的书商是“一架模糊的照相机”。但是他不追求使用有文采的语言,也难得采用图书贸易特有的口语用词——例如对于卢丹(Loudun)的一个叫马勒布(Malherbe)的非法书籍经销商,他恭维说:“他推销他的贝壳非常在行”(Il sait fort bien vendre ses coquilles)。

法瓦尔热也许为人谦和,但并不轻易听劝。他和书商们艰难谈判,遇到欠账不还的人会毫不犹豫地把他起诉到法院。当图卢兹的经销商卡扎梅亚(Cazaméa,文献资料中常常只有姓氏,不出现全名)试图威逼他降低纳沙泰尔出版社的图书定价,接着大发脾气撕毁订单时,他依然坚持立场,毫不动摇。他对普瓦捷(Poitiers)书商行会理事福尔孔(Faulcon)印象不好,此人在城里昂首阔步地游荡,“为他的官职而趾高气扬”。他也不欣赏里昂的行业大佬们自命不凡的姿态,他们声称没空跟他谈判,其实他们整日里花天酒地,从不悉心照料他们的书店。在更靠近南方的城镇,书商们则属于另外一类,如阿维尼翁(Avignon)的尚博(Chambeau)和于泽斯(Uzès)的费利纳(Phéline),他们只会空谈,不干实事。在法瓦尔热写给出版社本部的报告中,这些懒散又饶舌的人得不到好评。当他遇到有人空谈、耍小聪明和懒惰无为,尤其是在法国南方的客户中遇到这些情况时,他的信写得就像是突然遭遇了异域文明似的——不过也确实如此,因为在难以揣摩的法国人的世界中,他是一个优秀的瑞士人。

尽管法瓦尔热的信具有商业性质,但是从中也可以发现他观察那个世界的方法。信的语气并非完全商务式的,因为他跟他的老板很熟,能够跟他们说心里话。诚然,他们的社会地位比他高,是一些家境富裕的、有学问的绅士,在纳沙泰尔这个小社会颇受尊重;所以他给他们写信时总是恭恭敬敬。而老板们对他也充分信任,他们在他年纪很轻时就雇用了他,并在店里培训他。他们委托他去处理一些棘手的谈判,期待他发回关于他所遇到的每家书商的秘密报告。因此,他对图书贸易中人为因素的即时评论,既是他自己的见解表达,也暗示了这些商人们的某些想法。他对小城镇的书商颇有好感,他们讨价还价时态度直率,条款合理就欣然接受,很少冒风险,付账及时,在街坊邻里中间享有很高的声誉。例如关于卡斯特尔(Castres)的皮埃尔·勒波蒂埃(Pierre le Portier),出版社就收到了一份报告,对他赞赏有加:“他的生意看上去做得不错,因为他店里的图书种类齐全。他看起来是个正派人,答应我马上就把订单寄到出版社本部。”经过一番对地方商人的打探,法瓦尔热把勒波蒂埃的信用等级评为“优秀”:“你们完全可以放心地把货物托付给他。人们跟我说起他时都表示赞赏。尽管在小城镇书商卖盗版书都面临重重障碍,但他的收益相当不错。”

没有多少书商能得到这样高的评价,因为之前出差时,法瓦尔热就花了充分的时间四处打听这些店铺的状况,使自己克服了关于生意人道德品行的任何天真幼稚。他常常遇到无赖和骗子,像尼姆的比谢,把老婆的嫁妆偷偷挥霍殆尽,还有马赛的卡尔德塞(Caldesaigues),在宣布破产后还试图用他的债务做秘密交易。虽然法瓦尔热谴责这样的行为,但他明白必须和有缺点的人打交道,尤其是图书贸易存在庞大的非法经营部分。他对书商们的评论听来实事求是,没有冷嘲热讽,有批评,但并不装出一本正经的样子。在很罕见的情况下,他才表现得义愤填膺。例如布雷斯地区布尔格((Bourg-en-Bresse)的一位书商韦尔纳雷尔(Vernarel),从他巴黎的出版商那里订购了一批书,然后寄给纳沙泰尔出版社一本要求盗印,法瓦尔热愤怒斥责:“什么德性!他把我在上封信中说到的那本书寄给我们,难道他没想过良心的谴责吗?”

不过,通常法瓦尔热报告生意的实际情况,并不带有道德说教,包括有问题的部分或者非法贸易。他卖了大量色情书籍和反宗教书籍,不带感情色彩,把它们和所有内容粗俗的书籍都当作商品看待。书商们的态度也是这样。只有一次,法瓦尔热遇到一位与众不同的经销商,带着意识形态做生意。那次遭遇让他惊讶:“阿尔勒(Arles)的戈迪翁(Gaudion)品德高尚,但是人很古怪……当我跟他谈起《圣经》和《百科全书》(Encyclopédie)时,他回答说他是个非常虔诚的天主教徒,不会传播这两种渎神的书,所有《百科全书》都提供给他了,但他肯定一本也不会卖。”

那本《圣经》在这位书商眼里之所以亵渎了上帝,是因为它是新教用的版本,评注中尽是异端邪说。法瓦尔热自己是虔诚的瑞士新教徒,当他进入罗讷河谷,深入法国天主教的核心地带时,他就进入了异域。快到马赛时,他便沮丧地发现,所有书店都关门了,因为那是圣母升天节前夕:“要塞和轮船此刻正在轰隆隆地放炮,向圣母玛利亚致敬。”这声音在新教徒听来有些怪怪的。在图卢兹,法瓦尔热被这种偏执震惊,他在那里和在马赛都被思想偏狭的书籍检查官拒之门外。1685年的南特敕令剥夺了新教徒包括财产继承权和合法结婚权在内的所有权利,在听到路易十六要恢复新教徒这些公民权利的传闻后,他期待外省的书商行会以同情的态度接受他。实际上也是如此,许多行会官员都答应,纳沙泰尔来的新教书籍运达时他们会装作没看见,同意放行。不过法瓦尔热还是觉得自己受到监视,因为他既是异教徒,又是国外出版商的代理人。

这些特性相得益彰,因为16世纪传播新教书籍的地下渠道已经为两百年后的启蒙运动开辟了一条通道。从皮埃尔·贝尔(Pierre Bayle)到让-雅克·卢梭,在新教社会氛围中成长起来的启蒙哲人们使激进思想蒙上了特殊的色彩;从阿姆斯特丹到日内瓦,新教出版商们为了把哲学书籍和新教书籍一起推向市场,利用了胡格诺派教徒(Huguenot)的大流散。法瓦尔热不是知识分子,但他只是通过做生意就起到了启蒙运动参与者的作用。他的雇主把书籍提供给他去卖,他把《圣经》连同《百科全书》一道销售,好像它们是完全可以互相兼容的。而在18世纪书籍贸易的环境中,情况也确实如此。

尽管法瓦尔热对于哲学问题有自己的看法,但他在生意中从不表露出来。在他的书信和日志里,没有任何东西能显示他的个人信仰影响过他作为书籍推销员的活动。他只是以新教徒的身份出生,怀着新教思想旅行而已。这或许是他与生俱来的一种状态——这种方式让他和法国新教徒相处时感到舒心。他在和他同属一类的人当中从容自在,这类人工作努力,言谈直率,付账及时。诚然,这类人中也有少数无赖,像托南的牧师迪蒙(Dumont),把纳沙泰尔出版社运给他的《圣经》卖掉,却拒付货款。但是一般情况下法瓦尔热把新教教友当作异教地域中可以信任的人来依赖,尽管他们在这个地域仍然享受不到公民权利。法国的胡格诺派教徒数百年来相互依赖,为了生存他们不得不这么做。

由于瑞士新教徒和法国新教徒之间有着源远流长的亲缘和友善关系,因此法瓦尔热有望在周游法国时获得帮助。他的日志里保留了一份胡格诺派牧师的名单,他每到一处都受到胡格诺派教徒的热情款待。他们还让他带推荐信给本教派的其他教友,这样,在他试图和信仰天主教的书商结账时,以及从他们那里获取订单时,就可以利用事先对当地情况的了解,求得教友的帮助。在尼姆,他去听过杰出的新教领袖保罗·拉博(Paul Rabaut)的“沙漠”讲道,即在城外的旷野讲道,因为禁令规定胡格诺派教徒不得在他们自己的教堂里公开礼拜。拉博和他的儿子,即后来的革命家让-保罗·拉博·圣太田(Saint-Etienne),都是纳沙泰尔出版社的董事长弗雷德里克-萨米埃尔·奥斯特瓦尔德

(Frédéric-Samuel Ostervald)的朋友,他们向法瓦尔热提供了更多其他新教牧师的地址,便于他在随后的旅途中和他们联系。

他也受到曾经在纳沙泰尔念过书的新教平信徒的热情接待。1750年代,他们在寄宿学校学习,奥斯特瓦尔德亲自给他们上过算术和地理课。不过,不应该把奥斯特瓦尔德和那种谦卑的乡村校长混为一谈。他是一位贵族,在地方政治中涉足很深,但他似乎也是一位能启发人心的教师和政治家。他的得意门生中有一位名叫让·朗松(Jean Ranson)的商人,曾在拉罗谢尔热情接待了法瓦尔热,还在一封信里描述了他们共度的时光。他写道,法瓦尔热“有着法国人中罕见的、可是在你们国家司空见惯的率直。我问他可曾在纳沙泰尔的中学读过书。没有,先生,他回答说,那是在拉法瓦日(La Favarge)的一所中学的农场,我正在犁地,奥斯特瓦尔德先生来了,让我跟他走,当他的职员,我这么就成了他的员工。”为测验法瓦尔热的社交能力,朗松问他会不会玩乐器。“啊,先生,他告诉我,别指望发现我有任何精通的本事。我确实什么都不会。”朗松在外省的上层有产者中没碰到过这样谦虚的人,这给他留下深刻印象。

“我就喜欢那样的诚实。”这是唯一留存在纳沙泰尔出版社文件中的对于法瓦尔热的描述,但它证实了阅读法瓦尔热的信件后得出的印象,这是一名不爱出风头但能自力更生的年轻人。

从这些信件中也可以发现他的一些私人交往。到达里昂时,法瓦尔热问候了本社的同事,“我和他们拥抱”,并请他们捎一封信给他姐姐。他所称的“同事先生”,指的是出版社的外国分支,是人员关系相当亲密的小天地,有三四个职员从事管理账目、库存和货运的工作,出版社的董事们则通过信函发号施令,监督印刷厂工作,车间里一般有二三十名工人操作印刷机。法瓦尔热跟其他职员的关系似乎也不错。从马尔芒德(Marmande)寄出的一封信的附言中,他特地问候了其中两人,主任会计亚伯兰·达维德·梅西耶(Abram David Mercier)和学徒施瓦茨(Schwartz),他在科尔马(Colmar)完成学习后,就是这两人帮他完善了对于图书贸易的了解。施瓦茨还在法瓦尔热的日志中留了一张字条,请法瓦尔热在到达科尔马时,“热情问候”他的朋友和家庭,尤其要问候他的中学老师比林先生(Monsieur Billing),他可以提供有关图宾根(Tübingen)和斯图加特(Stuttgart)的书商的资料。法瓦尔热从未到那么远的地方,但是这张字条提供了人际网络,为他的生意打下基础。在另外一条附言中,法瓦尔热向奥斯特瓦尔德和让-埃利·贝特朗(Jean-Elie Bertrand)的夫人表达了敬意,让-埃利·贝特朗是奥斯特瓦尔德的女婿,任出版社董事。他还问及他们的宠物狗:“小狗生病了吗?我昨天梦到它死了。”一个会梦到老板妻子的宠物的职员,绝不是个有二心的员工。法瓦尔热谈到出版社事务时,总是会用第一人称复数,甚至在他的私人日记里也是如此:“我们的《圣经》”“我们的利益”“我们的出版社”。他在写给出版社本部的信里关于生意的谈论给人一种感觉,老板和职员在出版社里是融为一体的;本部——一般说来,就是奥斯特瓦尔德,负责通信联系——对他的福利显得很关心。当法瓦尔热离开他两年前曾经去过的里昂,踏入一个陌生的地方时,奥斯特瓦尔德写信鼓励他:“祝你一路顺风!生意兴隆,并享受一段好时光。你要关心自己的身体健康,你为完成任务所作的努力,我们都会记在心里。”

从南边看去的大罗谢特,泰奥菲尔·斯坦兰作,约1805年

18世纪独自上路旅行的人所面临的困难如今很难想象。法瓦尔热倒是从未遇到过必须拔出手枪的时刻,可是在离开阿维尼翁后,他染上了讨厌的疥疮——一种由螨虫钻进皮肤引起的皮肤病:“我某一天得给自己放一次血,某一天又得灌一下肠(可能是用灌肠剂)。这是我咨询外科医生得到的建议。”待到他自己的健康恢复了,马的身体却开始出现问题。法瓦尔热和这匹马一起艰苦跋涉了几百公里,似乎对它依依不舍。他定期记录它的身体状况,当它在9月份暴风雨的猛烈袭击下开始发抖时,他还写信报告了他的担忧。而在纳沙泰尔,奥斯特瓦尔德回信道,“我们更关心的是你的健康,而不是马的。”

带着感情看人与牲畜之间的关系是个错误。旅途中的生活是艰苦的。道路本身就很糟糕,除了直通巴黎的几条大道,其他的路都坑坑洼洼、崎岖不平,晴天尘土飞扬,雨天泥泞不堪。在马背上度过了艰难的一天后,投宿的客栈也提供不了多少慰藉。饮食低劣,环境肮脏,这是旅行者最喜欢聊的话题,尤其是体验过英格兰的客栈的旅行者,如苏格兰小说家托比亚斯·斯摩莱特(Tobias Smollett):“在法国南部各地,除了大城市,所有客栈都显得寒冷、潮湿、阴暗、压抑、灰尘遍布;客栈老板对人冷漠,又贪得无厌;店小二笨手笨脚,浑身肮脏,蔫头耷脑;马车夫怠惰懒散,迷迷糊糊,举止粗鲁。”英国农学家亚瑟·扬(Arthur Young)的法国南部之旅和法瓦尔热的旅途差不多,说他在圣吉隆(Saint-Girons)住过的客栈是“一处最恶劣的场所,环境肮脏、害虫肆虐,老板厚颜无耻、欺诈成性,这些对旅客忍耐力的考验、对他们情绪的伤害,是前所未有的。”

几年之后,法瓦尔热离开出版社,出版社雇用了另一位旅行推销员雅各布-弗朗索瓦·博尔南(Jacob-François Bornand)。他在法国旅行多年,通常是乘坐马车,但日子过得比法瓦尔热还艰苦,无论是在途中(他曾因马车翻车而受伤),还是在书店。1784年,他从里昂写信道:“我发现这儿的人既没有诚意,也不体谅人……先生们,你们必须亲身经历过,才能知道在这里要做成事情有多难。我认为自己没有做过任何无视你们利益的事情。要是我觉得你们可能怀疑这一点,那会逼得我绝望的。但是,我再说一遍,我实在想回家。”巴黎的情况甚至更糟:“在这里,必须得做的差事花费时间长,却不见成效,而且人们总以最微不足道的借口拖延时间,让生意变得令人厌恶,并且使我在这个城市的逗留成为迄今为止我最不愉快的经历。在此地,所到之处垃圾都堵到了门口,雨雪轮番下……冻得人受不了。”

当然,销售代表们的经历虽然不同,但行使的职能都是一样的,而且在法国各地的图书贸易中都能发现他们。18世纪末期的欧洲,没有哪一家大出版商不靠销售代表就能做成生意。每隔一两年,出版商就会挑选一名可靠的职员,派他出一趟差,规定他的任务,并根据业务的轻重缓急设定他的路线。可能只是一周的行程,到附近的城市解决账目上的纠纷,或者从某个特定地区寻求新的纸张货源。要么可能得花几个月,路程非常遥远,涉及图书生意的所有方面,就像法瓦尔热的旅程。销售代表时常要在欧洲版图上纵横奔波。他们虽然是无名之辈,但是都在纳沙泰尔出版社的档案中留下了大量踪迹。例如,1777年纳沙泰尔出版社的董事们出差巴黎,在同有合作关系的出版商讨论贸易时,列日(Liège)的克莱芒·普隆托(Clément Plomteux)告诉他们,他正准备派遣一位销售代表“周游法国”,推销《百科全书》。这是通行的做法,他们实事求是地向出版社本部汇报。其他出版商也常常有这类销售代表为做生意而路过纳沙泰尔,纳沙泰尔出版社的代理也时常在此地与他们不期而遇。在早前的一次出差中,法瓦尔热就曾发现,洛桑出版社的一位销售代表行程领先他几个城镇,于是捷足先登,抢占了萨伏依(Savoy)的图书需求。1778年,与纳沙泰尔出版社有竞争关系的出版商萨米埃尔·福什(Samuel Fauche)的销售代表在朗格多克跑生意时,法瓦尔热曾经尾随其后。福什的人卖的书很多都和法瓦尔热推销的一样,并且常常根据在书店间流传的报价单压价出售;但是他在每家书店泡的时间都更长一些,而且据说他的健康状况在衰退。他受不住南方烈日的暴晒,在蒙彼利埃(Montpellier)病倒了,因此法瓦尔热希望能抢到他前面去。与此同时,法瓦尔热在土伦遇到里昂的出版商约瑟夫·迪普兰(Joseph Duplain)的销售代表阿马布勒·勒鲁瓦(Amable Le Roy)。约瑟夫·迪普兰和纳沙泰尔出版社在四开版《百科全书》的投机生意上是合作伙伴。勒鲁瓦在南部匆匆地转了一个远至波尔多(Bordeaux)的大圈,正在往其本部赶。他们在一个小客栈里巧遇,一起度过了愉快的一晚,交流销售《百科全书》的故事。

这样的遭遇是家常便饭,因为销售代表们的巡回路线是相似的。在相同的书店结账走人,又在相同的客栈登记入住。尽管相互竞争,但彼此了解,也为了共同利益交换有关图书生意状况的情报。有些人可以指望得到晋升,因为他们是大书商的子弟,这些大书商逐渐开始起到现代意义上出版商的作用,即揣测新作品的出版商机,或是把印刷分包出去或是自己承印,同时还要集中精力做批发生意。不过,大多数销售代表要在出版业底层度过一生。年轻人要闯入此行业,得会写一手漂亮的字,受过扎实的中等教育(能读会写,还要有充分的算术基础来处理以锂、苏和德尼记录的账目),还要有依靠家庭和朋友建立的人脉关系。他们要和出版商签订一份任职合同,似乎通常为期三年。他们的日常职责是处理商业信函、记账、监督货栈发货,这让他熟悉了老板在法国出版商中的合作伙伴网络,以及在书商中的客户网络,而就瑞士的这家大出版社而言,还有大部分欧洲的网络。随着市场需求增加,职员们便会去旅行推销,到几个城市或几个国家转一圈。借着出差,他们积累了知识——这类知识在18世纪的出版业中至关重要。它是实实在在的,且全部与人有关。一个聪明的销售代表能够了解到哪些书商濒临破产,哪些理事控制着书商行会,哪些审查官对盗版盯得最紧,哪些货运代理商知道最安全的运输途径,哪些货车车夫驾车不会陷入泥沼,尤其是,整个系统内哪些客户会承兑汇票。这样一位销售代表就能让出版商发财。偶尔他会想要跳槽,换一种薪酬高一些而且出差旅行不那么辛苦的工作。如果他积累了足够的人脉和资本——最佳的资本来源是娶到一位有丰厚嫁妆的妻子——他就可以自己开一家书店,或者当书商,或者从事其他生意。如果失败了,他便得像一些印刷工人那样,在法国奔波打工。

法瓦尔热的职业生涯似乎是一个成功的故事,尽管我们对他在纳沙泰尔出版社就职之前和之后的情况难以了解。他的卷宗中的第一封信写于1775年9月2日。当时他26岁,从日内瓦写信向出版社汇报,他正在那里跟当地的书商结账。他的雇主很可能对结果相当满意,因为在1776年8月,他们又派他出了一次长途差,到萨伏依、多菲内(Dauphiné)、里昂和勃艮第(Bourgogne)推销书籍,并和零售商建立关系。1777年,他到弗朗什-孔泰(Franche-Comté)和瑞士西部短途出差,主要任务是寻找新的纸张货源。1778年,他进行了五个月的法国之旅,此即本书的主题。1782年3月和1783年2月,他为出版社出差两次。第一次是试图挽救在日内瓦进行的推销卢梭著作的投机生意,没有成功;第二次是和日内瓦的另一家出版商就雷纳尔(Raynal)《欧洲人在东西印度群岛殖民和贸易的哲学和政治史》(以下简称《哲学和政治史》)的版本重新谈价钱,然后从贝赞松(Besançon)重建一条走私通道,这趟任务也没有完成。随着经历的丰富和年龄的增长,法瓦尔热承担的职责越来越重要。当时,纳沙泰尔出版社已债务缠身。1784年出版社停发了一段时间的薪水,然后又在新的管理机制下进行了重组,以便在出售股份的同时,继续做较小规模的生意。那时纳沙泰尔出版社三位董事中的两位,亚伯兰·博塞·德吕兹和让-埃利·贝特朗已经去世。弗雷德里克-萨米埃尔·奥斯特瓦尔德继续任董事,但不是主要合伙人。他已经70岁了,而他在十来年前雇用的法瓦尔热也34岁了。法瓦尔热一边继续为纳沙泰尔出版社工作,一边也投资他兄弟萨米埃尔(Samuel Favarger)在1776年创立的食品杂货生意。虽然文献没有说明,但可以看得出,在1783年的某个时候,他离开了图书世界,与萨米埃尔共同经营食品杂货生意,成为专职合伙人。

唯一一份实际展现法瓦尔热与纳沙泰尔出版社的雇佣条款的文献,是一份签订于1776年12月18日的合同,但令人失望的是,它并不确切。这份合同只是说,他要担任“销售代表”三年,1777年的薪酬为400纳沙泰尔法郎(相当于572法国锂),1778年为450法郎(643锂10苏),1779年为550法郎(786锂10苏),如果出版社对他的工作满意,还有6个金路易(144锂)的奖金。因为他一离开农场——也就是他跟朗松说的那个“我正在犁地的中学农场”——就来到出版社任职,并接受了职业培训,所以合同没有必要详细说明他的职责。不过可幸的是,我们可以从接替他的人雅各布-弗15朗索瓦·博尔南的卷宗中,比较清楚地了解到销售代表与出版商之间的关系。

1769年,博尔南一听说有一家纳沙泰尔出版社,就马上跟它联系。他从洛桑写信,自荐要当职员为出版社服务,为它“处理信函以及货运,记账,并为印刷厂提供帮助”。出版社当时还不能雇用他,但在1783年为他提供了一个职位,大概就是为了接替法瓦尔热。8月26日他签订了一份合同,按合同规定他要工作三年,担任销售代表,年薪为840纳沙泰尔法郎(合1200锂),而且如果他和出版社“相互间都感到满意”,那么到第一年年终就会提薪。这份薪水比法瓦尔热的高许多,大概是因为博尔南年纪大一些,经验比较丰富。他的主要工作是在“图书贸易部门接受和发运货物,管理相关账目,同时用空闲时间来做一般性的办公室工作,如处理信函和辅助记账”。合同还规定,出版社期望他能出差,将来要按照他和出版社的“互利”原则来协商每次差旅的费用。

博尔南工作了六个月后,上述出差条款的意思就变得明晰了,因为当时他接到正式通知,要出一趟差,目的地包括德国和意大利。只是在他完成了经过瑞士法语区和法国东部的前段旅程后,出版社就撤销了这个任务。当时出版社正试图从濒临破产的状态恢复,并试图通过减持股份来使生意走上正轨。它向博尔南颁发了正式的授权委托书,这样他就可以自由地代表出版社进行谈判,而出版社仅在交易指南中向他提供谈判指导原则。如果是现金交易,也就是说,用可立即支付给持票人的汇票进行交易,他可以把常规书价降低30%,如果迫不得已,还可以降价35%。如果是其他交易,他可以接受期限为8至12个月的汇票,每提前一个月,还给予1%的折扣。他要随身携带一份图书目录,它将提供交易的指导原则,因为出版社在每种书的书名后面都标出了可以接受的最低价格和存货册数。他还有权进行图书交换——拿出版社仓库里的书换其他出版商和批发商库存的书,尽最大可能做成生意。在出版生意中,交换至关重要,如同指导手册所说:

“交换不会是我们的一种负担;相反,它能增加存货的品种,有助于我们卖掉存货,因此能为我们带来利益,没有这类交易,是不可能指望获得这些收益的。不过,进行这种交易需要有洞察力和判断力,而这些能力博尔南先生都不缺。因此我们赋予他完全的自由来进行这项交易。”

书籍交换对出版商来说究竟为什么重要和有多么重要,这些我们后面再谈。这里只须说明一点,即任何商谈交换的人,都必须具备有关图书贸易的渊博知识。一位出版商,通过把他所拥有的大量图书换成他认为他可以卖掉的图书,不仅可以让自己的存货品种多样化,而且可以加快资金周转。但是,如果他对市场的需求判断失误,或者未能预见到意外发生——比如他弄来的图书可能被新的盗版抢了生意,或者这批图书的用纸可能比较便宜,质量低劣,那么他就倒大霉了。一位销售代表在这种交易中和在他的其他业务中一样,都必须是读者评估和市场评估的行家。纳沙泰尔出版社在给博尔南的指示中规定,他要提供有关他所遇到的所有书商的情况汇报,尤其是尚未有过生意往来的书商。出版社需要有关他们的道德水准和财务状况的情报。总之,优秀的销售代表必须同时具备一些心理学家、经济学家和调查记者(用现在的话说)的素质,此外还得是图书销售技巧方面的专家。

在法瓦尔热的例子中,指示写在他日志簿的前几十页上,规定了他出差的目的。和其他商务出差人员的日志一样,这些指示提供了旅行路线,以及在每一站处理出版社生意的行动计划。然而,法瓦尔热的法国之行,是纳沙泰尔出版社的销售代表有史以来进行的最具雄心的一次差旅活动,为此,规定指南精辟地概述了1778年的图书贸易状况。指示写了整整36页。一位职员——根据笔迹判断是施瓦茨——首先写下法瓦尔热出差路线沿途市镇的名字,列出出版社在各个市镇的通信联系人的名单。然后从这些通信联系人的卷宗中查询,把最关键的要点摘录下来,并把日志簿交给奥斯特瓦尔德,由他在条目之间的空白处添加说明。这些说明关注更难的问题,而且涉及范围非常广,奥斯特瓦尔德附上了另外一整套指示,其中显然还结合了另外两位董事博塞和贝特朗的附注,如要收的账和要为印刷厂订购的原材料等与他们有关的问题。所以到最后,这份指示就像古代那种被擦掉重写的羊皮纸卷:笔迹都叠加在一起,这儿添上几句,那儿又划掉几句,提及的事情和提醒注意的事项都挤在字里行间,页边空白处也写得满满当当。

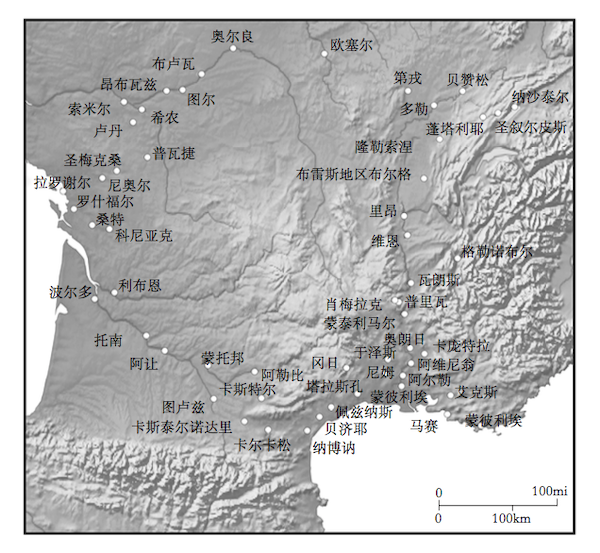

法瓦尔热环法之行的沿途站点

显然,法瓦尔热要做的工作很多。大部分工作非常具体——和这个镇的一位客户结账,在那个镇结交一位行会代理人。其中也有和他前几次短途出差成功完成的任务一样的工作:与偷运者商谈货运安排,采购纸张,调查客户的信誉,以及常规的图书推销。但是这次遇到了市场供需的新情况。纳沙泰尔出版社为获得四开版《百科全书》这种皇皇巨著的市场份额而扩建了它的印刷厂,并且热切希望进行新的投机生意。市场对图书的需求似乎在扶摇直上,尤其是游记、小说、历史、某些自然科学等品类,以及被书商们称为“哲学书籍”等极端非法书籍。尽管出版社与法国所有大城市的书商都建立了联系,但它还想扩大发行网络,增加如今人们所称的“市场份额”。在指示的最后几页中,董事们概述了法瓦尔热出差的目的,并强调他要“收集有关所有书商的情报,尤其是你要去联系的新书商的情报,就所有销售条件达成明确的协议”。

纳沙泰尔出版社为法瓦尔热规划的出差路线,显示出它要征服新市场的雄心。他要穿过汝拉山脉被当地人叫作“勃艮第之坑”的裂隙,沿陡峭的山道攀上塔威山谷,通过蓬塔利耶进入法国,在布雷斯地区布尔格处理一些事务,然后在里昂逗留,完成某些特定任务。在维恩(Vienne)和格勒诺布尔(Grenoble)中途停留之后,他要沿罗讷河谷而下,跑完南边的所有书店。他要沿着南运河沿线的主要贸易路线从马赛到波尔多,然后北上到达拉罗谢尔,并继续向西通过普瓦捷和卢瓦尔河谷。接下来,尽管发生了出版社决定撤销本次旅途最后一段行程的事情,他还要经由蒙塔日(Montargis)、桑斯(Sens)和特鲁瓦(Troyes),前往书香浓郁的洛林(Lorraine)。在巴勒迪克(Bar-le-Duc)、凡尔登(Verdun)、梅斯(Metz)、南锡(Nancy)和吕内维尔(Lunéville),他可以期待收获丰富的订单。然后他会通过阿尔萨斯(Alsace)返回巴塞尔(Basel)和莱茵河。出版社的董事们就是这样,把战略据点设在莱茵河与罗讷河之间,盯着由这两条大河环抱着的广阔市场,打着无限扩张生意的算盘。

(本文摘自罗伯特·达恩顿著《法国大革命前夕的图书世界》,高毅、高煜译,世纪文景/上海人民出版社,2021年1月。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略,现标题为编者所拟。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司