- +1

《在我和我们之间》:用文字探寻隐藏在深处的童年记忆

售梦人

文/指尖

他站在洋灰柜台后面,暖橘色的阳光,透过一条条窗棂射到身上,他的身体被切割成无数斜条。蓝色中山装的黑纽扣在这种切割中,呈现出奇怪的扭曲,并被划分成明亮、微亮、微淡、暗淡、灰蒙等次序。那四个穿过针线的小孔,成为它们的五官,这时候,每一枚纽扣表情迥异,让人看着忧心而紧张。当我的目光从那些条状的阴暗面移到他脸上时,心跳突然加速。他的一只睫毛上挂着一排灰尘,让他的半张面孔,看起来悲伤极了。而在另半边的面孔上,他的眼睛正盯着手里的直尺,嘴角微微上扬,很显然,他正在微笑。他右手里那根长达一米的木尺,也被阳光之刀切割成好几份,每份有每份的质地,明暗不一,而他手下的那匹花布,更是开满不同颜色不同姿态的花朵,有些在风中,有些在雨中,有些在黑夜,有些在白天,那一溜刚好留在好阳光里的花朵们,乃至开始鼓噪起来。

直到剪子跟布匹之间,发出粗糙的碰撞和锐利的割裂之声,我才慌张地靠近柜台。我们从未怀疑过售梦人的存在,在一些特别时刻,他从天而降,并以吝啬美好而多变的形象,长久地留存在我们的记忆中。售梦人,他手里拿着铁质的利器,剪碎织物的经纬,让织物家族纷纷离散。嘈嘈切切的呼号,被黑铁沉重的锋利无情地撕开。没有人看见撕开的口子里有过血和泪,连同它们的疼痛,均被忽略。前面,那个妇人正笑吟吟地看着一块布从布匹种群中分割出来后,冷清,薄小而孤独。但她没有看见,那些被剪成半朵或小半朵的花们,正热泪盈盈。她感激售梦人,以这样一种方式,让她拥有了一块花布,虽然,这是她用布票和钱换来的。事实上,她有时根本分不清,她是该感谢售梦给她的人?该感谢一匹布?还是该感谢布匹上的花朵?在之后漫长的时间中,那块布会被一把小而明亮的剪刀裁成无数份,那时,妇人会长久反复地尝试,将那些剪成半朵的花,跟另外半朵或小半朵花凑在一起,变成一个完整的表象。“所谓花好月圆”。妇人说这话的时候,那块布已经裹着她圆润的身子,那些花们,在她的衣襟前,左边跟右边,由一枚黑色或白色纽扣紧紧地联系在一起,朵朵圆满。这种假象,让更多的人长出羡慕的眼神。

在供销社的洋灰柜台前,我低头看遍所有的物品,针,线,扣子,香皂,刷子,别针,石笔,本子,橘子糖,果丹皮,山楂片……目光里注满贪婪的水,又温又凉。这些水,正在经过空气的收纳,变成我对面这些物品上的包裹层,一层一层,渐渐与我有了距离感。我摩挲着鼓囊囊的口袋,在那里,有一只橘黄色的钱包,它有落日的色彩,破裂的口子和歪扭的缝痕。它来自小姨的赠与。除去色彩和它本身的功能,我最喜爱上面那个完好无损的银色拉链。小姨在上面抹了胰子,白色的胰末,在小姨来回拉动拉锁的时候,渐渐渗进它们的咬齿之中,并在小姨递给我的间隙,瞬忽不见,仿佛,那是属于小姨的钱包时间,而递给我,这团橘色,会变成了另外的面孔,步入另外的时间序列。但这有什么关系呢,我快活地拉开拉链,将手指放进去,再拿出来,拉住。

这个钱包,带给我一个妹妹。来年,作为姐姐的我,被允准可以暂时保存压岁钱。于是,我的钱包里,第一次装入了五毛的巨款。每晚临睡前,我都会将这五张一毛钱数一数,然后放在枕头底下。白天,怕装到口袋里弄丢,就掖在褥子下面。而今天,母亲差遣我到邻村供销社打洋油,我从褥子底下将它摸出来,装到上衣口袋里。现在,当我的身体被阳光照成一个矮短粗壮的形状当儿,我有将钱包打开的冲动,我要将这五毛钱,亲手递给售梦人手里,我要换他柜台里的梦,糖果的梦,甜的、暖的、幸福饱满的梦。

你要买什么。

他尖细而高亢的声音,穿过阳光栅栏,传过来时,我看见钉子刺穿了屏障,而售梦人,显然正在褪去阳光赋予的、带有某种魔幻的明亮。他站在没有阳光的地方,平淡无奇。我猛然一惊,结结巴巴地说,我,打洋油。

想象的售梦人,应该是瘦高倾长的人,无论男女。他穿一件长长的黑袍,牙齿雪白,眼神深邃。但我们谁也没有遇到过这样的人,包括从城里来的明明。他说在城里,售梦人穿着白大褂,推着一个小木车。在夏天,他们沿着树荫走在街上,木箱带着混隆隆的声响和袅袅的白烟。售梦人像是踩着云层下来的人,脚下都有缭绕的气体。那时,他会通过售梦人的手,吃到一种甜甜的,凉凉的,叫冰棒的东西。

另一些时候,售梦人以一个外乡人的形象出现在村里。在他即将到来或者要走的时候,我们一群小孩聚在五道庙的那堆石头上。那是一堆不知什么时候被堆在那里的石头,仿佛它们注定要脱离河槽或山峰,脱离它们的家人,到这个孤独而热闹的地方来。也或许它们是孤独的,对未来更加骇怕,成为墙体,地基或烧成粉末,都是它们不愿的结果。所以,它们紧紧抱在一起,拥挤在一起。风携着尘土来,尘土携着种子和蚂蚁来,云携着雨水来,雨水携着沙子和茫刺来,到了冬天,村外的雪也来,雪里裹着寒冷和梦境来。四季轮回之后,这些石头被土焊在一起,不规整的缝隙间,长出了细细的小草小花,仿佛一个带着秘密的坟墓。但大人们似乎早已忘记了它们的存在,对它们不理不睬。我想,它们也像我们一样,一直在等待一个售梦人出现,赋予它们某种际遇,成全它们的梦想吧。但在五道庙,这个特别有意味的地方,它们也或许并不孤独。村里的老人故去,人们抬着棺材出门,到五道庙会停下,那些哭得疲惫的妇人,会毫不犹豫地坐到它们上面,用沾满眼泪和鼻涕的手,毫无感情地抚摸它们。那时,它们或许会从等待中醒过来,也或许不会。而当我们一群小孩,站在它们身上,或者坐在它们身上,趴在它们身上时,它或许也会知道,我们的售梦人就要来了。

有人说,售梦人是从遥远山里来的。另一个反驳,他的鞋上都没有尘土,怎么是从山里来的?

有人说,那是从河里来的。另一个分辨,他衣襟干燥,身上没有一星星水,怎么是从水里来的?

有人说,那他就是从邻村来的。另一个疑虑重重,邻村的人跟我们有同样的口气和音调,而他,明明是个侉子。

所有人都沉默不语,这是一个超级烧脑的问题,以小孩有限的见识和智力,怕是不足以解开谜题。

很久后,另一个小孩用手刨开石头间的硬土,一群黑蚂蚁窜出来,沿着他的指尖,一直向上爬,他看着自己肩膀上那只快乐的蚂蚁先锋,嗡嗡地说,也或许,他是从天上来的吧。

这次无人质疑。

他无法像一只蚂蚁,钻出土层牢笼,穿过石头缝隙窜出来,那么,只能是上天派给我们的售梦人,踩着云彩,踏着一层又一层的天梯,落在小河口。

售梦人挑着担子,钻出阁洞,我们欢呼雀跃。

售梦人穿青色的对襟上衣,青色阔腿裤,雪白的袜子在裤脚处一隐一现。他掀开宝箱,将梦摊在五道庙前。

我们面前的五道庙,五道庙那堆长满荒草的石头,还有坐在长石板上吃烟的老人,饲养处,饲养处后面的家屋,包括整个村庄,村外的温河,温河对面的田地,都不见了。它们去哪了?我们从未追究过,当售梦人前来,他自会将所有我们身边的事物驱散,用新的梦,替代旧的。

我们眼里只有七彩的丝线,头绳,颜色,纽扣,发卡,梳子,篦子,小镜子,贝壳油,人丹,大大小小的银针,白和黄色的顶针,……一群小孩里的梦,是外面所有世界的总和,它是有颜色形状和味道的。

售梦人高高瘦瘦地站在我们中间,具有某种神威。但他显然又是随和的,从不将我们赶开。他纵容我们贪婪的目光触角,牢牢地粘在那些物件上,没有任何时间限制。

但另外的人,会将我们与梦的相会时间变短。那些妇人像我们一样,对面前的一切充满惊喜,乃至对面前这个人也生出某种神秘的情愫。售梦人,像一个陌生而新鲜的载体,通过他,人们获得了更多来自村外的讯息,而当他走后,人们会在夜里做起关于外面世界的梦,在那里,危险而迷人,有更大的河流,更广阔的田地,还有更多的人。当然,这些不过售梦人流露出来的梦山一角,但即便如此,也足以令人眩晕了。有人幻想自己快速长大,然后,尾随售梦人,跨过温河,到更远更大的地方,做更瑰丽的梦。

但售梦人并不多话,乃至注意力牢牢守在木箱的隔断上,从不偏颇任何人,他用你的买资来衡量你要得梦的分量,并精准地交与你。

小孩的梦,通常要他的母亲来买。但母亲不会给你买很多,倘若她手头宽裕,心情舒畅,会给你扯二尺头绳,大红的,翠绿的,粉蓝的。但更多时候,她并不仁慈,她只会买二分或五分钱的颜色。对于小孩来说,这也是比较兴奋的事。因为这些颜色,意味着一个新世界,不,是新物品的即将出现。

我的母亲很早就将她的辫子剪去,所以更多时候,她会遗忘我需要头绳的事实。我虽然满怀期待,但对于美梦成真,并没有多少把握,所以我是一个很容易满足的人,带着遗憾,带着期盼,作别售梦人和他的货摊。

明天,我缩小成一双精亮的眼睛,亲眼目睹母亲将一场梦展现的所有细节。放一锅水,将颜色洒进去,用木棒搅匀,在等待它烧开的过程中,母亲在白洋布上,抓起一撮,用线缠住,再抓一撮,再用线缠着,如此这般,直到一块布,变成结着果实的织物,然后将它放到滚锅里煮。不久,那块从锅里捞出来的布,是军绿色的,皱巴巴地,挂在缠着梨树枝的铁丝上。

很多年之后,我才知道,那些白洋布是她参加葬礼被施给的孝,在那个物资短缺的年月,人们对物的爱惜,即便忌讳不祥之物,都会用变相的方式来弥补利用,成为祥物。新枕头在夜晚出现,我看到了无数白色将开未开的花朵,梦一般,漂浮在军绿色的草滩上,我笑吟吟地盯着它,舍不得将头放上去。

是售梦人唤醒我们体内的精灵,让我们对金钱产生了崇拜,所有小孩不约而同地知道,这世上,最好的东西,不是食物,也不是玩具,而是钱,因为,它能换到来自远方的梦。

但我的钱包却丢了。

这是我童年时间里,最令人悲伤的事。热水浇到脚面上,一个个燎泡像被什么东西吹着似地鼓起来,那种闷胀感和其后破裂之后的疼痛感,没有让我悲伤过。而当我从炕上掉到地上,胳膊脱臼,放羊人拉拽的恐惧也未让人悲伤过。祖母和母亲吵架,我看见母亲在屋里偷偷哭泣,内心虽然难过,但也没有悲伤。只有丢失钱包,让我顿觉天地灰暗,了无生趣。

我在屋里的每个角落,院里的每个角落,包括鸡窝,猪窝,街门口的河沟,都寻找了无数遍,又在村里的每一条街衢寻了两遍。那个橘黄色的钱包,在西天暗淡的云层中,落日般遁入黑夜,永无再现的可能。

我蹲在街门口的青石上,仰望星空,也或许我的钱包,是随着售梦人上天了吧。只是,没有了钱,这个唯一的交换梦境的砝码,让我如何面对售梦人?

我将头窝在肘窝里,任夜风,吹着薄薄的身躯,像一个无梦人。

也有的售梦人,并不需要金钱来换购。你只要将粮食或者农具给他,他照样会换给你他藏在盒子里的物品。但在村里,人们的粮食金贵得都藏在大瓮里,用毛头纸糊住,放在有铁锁的屋子里。而农具更是每天被放在父亲们的手里擦拭,泛着明亮而精细的光。

夏天炎热的午后,我偷偷溜出门,绕过庙院,到羊圈,饲养处,出阁洞,到了空无一人的小河口,希望碰到一个拍花子,带给我关于出走和离开的梦。据说,拍花子有神奇的迷幻术,他能用眼神或呵气,更多时候,只要伸手在你头顶轻轻拍一下,你就会在瞬间变成小花骨朵,乖乖地缩进他的手心里,或者像个跟屁虫,牢牢地粘在他身后,随他远走高飞,抵达迷幻之所。直到热辣辣的太阳晒得我脸腮发烫,头眼昏沉,我还未如愿。夏天的村庄,就像一条贪睡的小狗,在蝉鸣声中,张着大嘴,流着哈喇子,鼾声如雷。

我遇见了藏在树上的海海。他看见我在树下失神地转悠,就将一根小树枝扔到我肩上。

爬树于我是一件非常艰难的事,每每这时,我都恨自己的四肢太长太僵硬,但那天午后,我像做梦般,在海海的指挥下,神奇地坐在了他对面的树杈上。

他无比神秘地告诉我,他的售梦人是这世上最灵验的。见我愣怔,他舔舔干裂的嘴唇,说,是我妈。

我们对海海妈没有任何印象,包括海海。我们打小就知道,那个女人在生下海海不久后,就离开了家。但没有人知道她去了哪里,那几年,海海爹每年都要出外去寻找海海妈,但每次,都空手而回。夜里,小海频繁做梦,梦里他遇见过狼,狐,豹子,蛇和老鼠,所有这些动物,无一例外,都是要用他果腹。每次他惊叫着从噩梦里醒来,就会想到自己的妈。那时,他会从兜里将母亲的照片拿出来,死盯着看,然后贴在胸前,想象中来自他妈温暖的怀抱气息,让他渐渐重新入睡。那是一张二寸照片,上面布满了斑驳的皱褶,相角处朝里卷着。照片上的她妈,平静地看着我们,她有两条短短的辫子,辫子上,有两只暗色的蝴蝶夹。

树杈上的海海,拿着那张皱巴巴的相片,对我说,只要对着我妈的相片许愿,梦就会实现。

见我疑惑,他说,我跟我妈说我要新衣服,我爹就给我做回来了。不信,你试试。

我摇摇头,她是你妈,独属于你的售梦人,她是不售梦给别人的。

他说你不试怎么知道。

我说不试我也知道,因为我想要的太多了。

海海沉默了好久,说,我最大的梦是快点长大,然后去找妈去。

你长了这么大,你妈会不会不认识你了?

世上母子心意相通,只要见到,自然就认得。再说我长,她也长嘞。

当我回到家里,暗淡的窑洞里,我的祖母正在跪在地下,她的面前,是一尊白瓷观音像。

大人的售梦人,到底跟我们是不同的吧。

祖母所有的愿望,都毫无保留地要交给那尊观音。她有高高的发髻,低垂的眉眼,长长的襟袍,优美的手指,指间还有一支微微倾斜的杨柳。祖母早起第一件事,就是将清水供到她面前,双手合掌,嘴唇翕动,不停念叨。有次我问,她在跟神仙说什么?祖母说,梦啊。

但也有时候,祖母会带我到干草坡的祖坟那里,我猜测,那里埋葬的,才是真正受给予她梦的人。

我想,如果海海妈要是个死人该多好啊,那样的话,海海就不用每天拿着一张照片默念了,他就可以带着五彩纸和香烛,走过长长的列石,到他妈的坟前,仔仔细细地将自己的愿望说与她听。这种真实的存在,更令人安慰吧。

但似乎村里妇女们的售梦人另有其人,这也是我们偶然发现的。

秋风浩荡,庄稼在田地里焦急地等候收割,它们想回到粮仓,或走到每户人家里。村里的劳力,全部出动,夜以继日地加紧收割。每天中午,都有人从地里回来,从家里担上箩筐,然后站在五道庙,等待妇人们将做好的饼子,包在属于自家的手帕里,放进箩筐,然后担着担子,出阁洞,过温河,去往田间地头,将饼子送到男人们手里。在那里,没有男人认错自家手帕,就像没有人做错梦一样。每一条手帕上,都有属于自家人的气息和味道,而那里面包裹的饼子,就像被圆的梦,完整而好看。但有一天,福生却没有看到自家的手帕,更没有来自家人亲手烙下的饼子,他心生怒意,觉得是自家婆姨懒散,耽误了送饭时辰。当然,他在当天中午,并未受饿,他吃到了大家分给他的饼子,各种味道,玉米面的,白面的,小米面的,还有混合面的,甜的,咸的,原味的都有。当他在下工后回家,迎接他的,是一个头发蓬乱的妇人,她躺在炕上声音沙哑地呻吟,汗水将衣服湿透。他喊她,她不理会,再喊,她睁开眼睛,仿佛面对陌生人。

是售梦人带给福生老婆清醒的契机。

据说,售梦人在外村,那个村庄在更深的沟里,四面环山,那里的售梦人从来不出门,像一座泥菩萨。在那里,她作为指定之人的售梦人,受人跪拜,哀求。福生从家里的果树上摘了几个泛红的梨子,走了十多里地,才找到她。他进入她的视线,并在她的指点下,将果品用一种奇怪的方式摆成一个“求”字,于是,售梦人顺利地说出了梦境的入口和出口,并将一些机巧悄悄地传授给福生,临走时,售梦人手里突然出现一粒瓦药,褐色泛着紫光。福生像一个飞毛腿般往回跑。

他面前是成群的村人们,在村口的风中凌乱,每张脸上都写满焦急和愁绪。

他带着这群人,进入阁洞,在五道庙,他停下左右环顾了一遭,然后,向着自家的大门走去。

我们跟在人群的最后,走进了他家院子,院墙上的美人蕉,都凋谢了,呈现出一种邪恶而肮脏的气相。刚刚收割回来的玉米,在秋阳下,却闪着亮晶晶的金光。一股风,从人们脚下细细小小的窜,跑出街门,跟街巷的碎叶子和尘土们纠缠了一会,路过五道庙那堆石头,又上到饲养处的粪堆上,最后沿着那株没有果实的柰子树一直向上升起,突然,那风像是被授予某种旨意般,东摇西荡,不大功夫,就变成一股大旋风,从树上爬下来,刮起粪堆上的草秸,又将石头上的小花连根扯断,沿着街衢,穿过窄小的街门,向我们直扑而来,我们慌忙逃窜,向着四面八方,摇摇晃晃。

那天晚上,我见到了远别一年的父亲,他从遥远的东北回来,背着一个大柳条包。他吃力地将它放在地下,我知道,那里面装满各种稀奇的物品,就像货郎担里一样,一层又一层,一层有一层的惊喜和好看。

他穿着蓝色的中山装,瘦高倾长,牙齿雪白,眼神深邃。

选自《在我和我们之间》

后记:在苍茫的秋日

深秋早晨,有刺骨寒意,楼下园子里姹紫嫣红的植物们,经过一夜雨淋,神情中多了萧瑟和老态。

生命走到秋天,都有相同的茫然和惆怅。对过去时光的追忆成为梦境主题,恍然若失,又萦回不绝,仿佛昨夜敲击窗棂的雨,绵密而冷酷。但同时,生命自带的顺从,又是一种常态下的表情,笃定无羁,似乎所有曾经,都不值一提, 所有风雨,皆可入怀。秋风瑟瑟,掠过山河大地,那种对生物的蔑视和忽略无处不在,但从未妨碍众生对尘世的关切, 以及努力活下去的愿望。

更多的叶子落在地上,更多的花正在凋谢。红色月季经过霜雨,颜色变深。是血液凝固后的颜色,惨烈而冷寂。死亡提前出镜,好在无碍,它的枝条,依旧有无法褪去的苍绿,如果你撕开它,能嗅到浓烈的水汽,一种勃勃生机的明证。

是啊,有什么关系呢?秋天给予尘世最暖的光,最晴朗的天空,最丰硕的山野,最美好的容颜,当然也会带来最烈的风雨,最残忍的真相,消失和死亡。生命就是这样一个过程,走过,遇见,爱,别离,失去,零落成泥。只有被反复踩踏,你才学会纠正和完善,懂得失去是为了珍惜,是为了让你剔除乖戾和狰狞,明白善良、给予、感激和包容。

最后一朵木槿花从枝头落下,睡在湿漉漉的便道上,安静从容。我凭信接下来发生的一切:一只麻雀收敛翅膀,轻轻靠近,小心试探,狂喜中吞噬露水与雨水浸润的花瓣;一群蚂蚁沿着隐秘的小道逶迤而来,它们最终将木槿花变成渣子,拖入黑暗的洞穴。肯定的是,清洁工会提前到来,像一小片阳光,一股微风,他把它轻轻放回到泥土里,那时,它死去的身体被阳光照耀,它会做关于种子和重生的梦。

怀着无边的温情,怀着对人世的热爱,我写下这些幽秘的文字,在否定和重塑自我的过程中,像园子里成百上千的植物一样,从容安静地等待漫长寒冷的冬天降临。

感谢古耜老师促成了这本书出版的机会,让这些文字在苍茫的秋日,散发出明亮和开阔。

2020 年11月1日

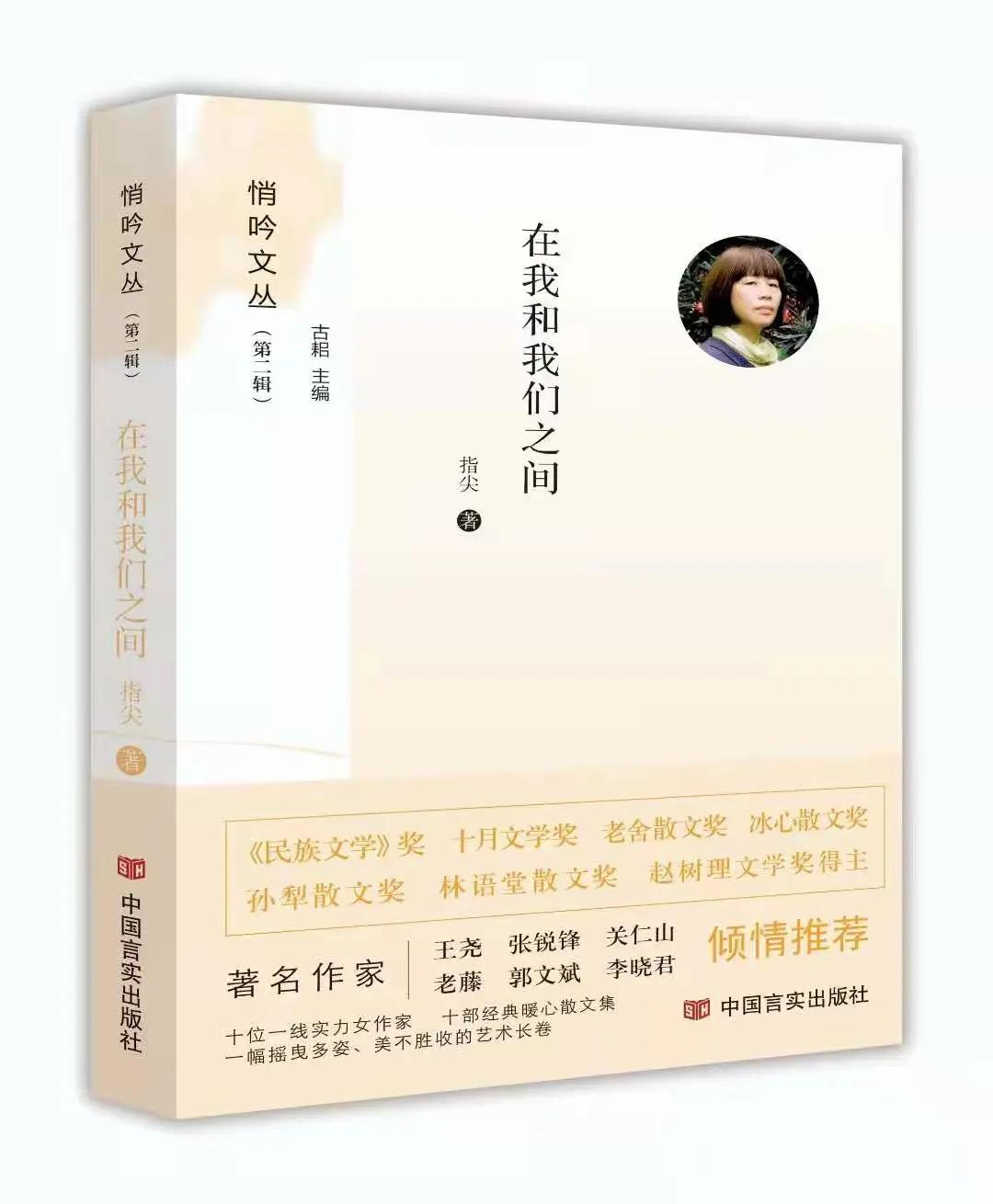

内容简介

本书属于“悄吟文丛(第二辑)”系列,收录了作者指尖(贾彩青)的多篇散文。本书包括《不朽的信物》《藏匿着的甜味》等短篇散文。作者指尖情感细腻,用文字探寻隐藏在深处的童年记忆,体现了作者淡薄、无欲无求的心态。

作者通过对人生际遇的挖掘及感悟,围绕从小我到大众,再从大众到小我这个不断重复,又不断推翻的生命旅途中,人格、精神和信仰的成型及蜕变,以反思和警惕审视的方式,对内心及灵魂做了较为深刻的发现和镂绘,并激发出现代人灵魂觉醒及爱的能力。

全书文字含蓄、空灵、淡远,叙述客观,张力十足,充满悲悯,但又不失鲜活与温润,文体上更具时空的纵深感和沧桑感,拓展了散文的厚度、深度和广度,唤醒我们对人性和命运的深层思考,彰显独特的审美价值,具有强烈的可读性。

作者简介

指尖,山西盂县人,中国作家协会会员。出版有《槛外梨花》《花酿》《河流里的母亲》《雪线上的空响》《最后的照相簿》《一色千年》等多部文集。曾获全国首届网络文学大奖赛散文奖、首届观音山杯美丽中国散文奖、孙犁散文奖、赵树理文学奖等。

《在我和我们之间》指尖著 言实出版社 2021年1月出版

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司