- +1

八天拍摄,戛纳影后呈现这部杜拉斯旧作

导语:在春节前结束的鹿特丹电影节,导演贝诺阿·雅各(Benoît Jacquot)与演员夏洛特·甘斯布(Charlotte Gainsbourg)带着新作《苏珊娜·安德勒》(Suzanna Andler,暂译)做客大师班,与UniFrance主席塞尔吉·图比亚纳(Serge Toubiana)展开对谈。

《苏珊娜·安德勒》改编自与导演雅各私人关系密切的法国作家、导演玛格丽特·杜拉斯(Marguerite Duras)1968年的同名剧作,讲述四十岁的苏珊娜在自己上层阶级的婚姻和年轻情人的爱情之间抉择的故事。

贝诺阿·雅各生于1947年,作品多次入围欧洲三大主竞赛单元。夏洛特·甘斯布生于1971年,是法国流行乐教父塞尔吉·甘斯布(Serge Gainsbourg)的女儿,被誉为“法国最优雅的女人”,曾凭借《反基督者》(Antichrist)获得戛纳影展最佳女主角。

在对谈中,雅各提及了自己与杜拉斯的友谊,以及拍摄新作的“杜拉斯式”方法,夏洛特则分享了她创作角色时的精神世界。

全程参与报道鹿特丹电影节的书本记者笑意说,这部电影里的夏洛特“真的让人挪不开眼”。

编辑:金恒立

策划:抛开书本编辑部

(转译自鹿特丹电影节大师班,有删节)

S-塞尔吉·图比亚纳 B-贝诺阿·雅各 G-夏洛特·甘斯布

S:让我们来聊聊您最新的电影,《苏珊娜·安德勒》。

影片原作来自玛格丽特·杜拉斯,所以我的第一个问题是,您之前对这个文本熟悉吗?可以说这是杜拉斯作品中被遗忘的一部分吗?是您把它放回到聚光灯下的吗?

B:它并没有被遗忘,但显然它被与其他作品分开了。

在拍电影之前,我是玛格丽特·杜拉斯比较亲密的助手和朋友。我很快意识到她很乐意看到这部剧作被放在一边。我不会用“忽略”这个词,但我觉得她不希望这部作品属于人们提及她时会想到的那些作品之中……

S:是因为它的背景吗,1968年?

B:我也这样问自己,因为我很喜欢这部作品。

每次我向她提起这部作品,她都避免回应。她不是会因为作品内容而感到尴尬的人,但她的确对这部作品感到犹豫。

我不断问起这个,她最终告诉我这部剧是在1968之前写的,并在1968年5月之后不久上演。因为当时获得的反响不佳,她自己也觉得这部剧对于那个环境和她自己的创作都是无足轻重的,所以她就把它放在了一边。

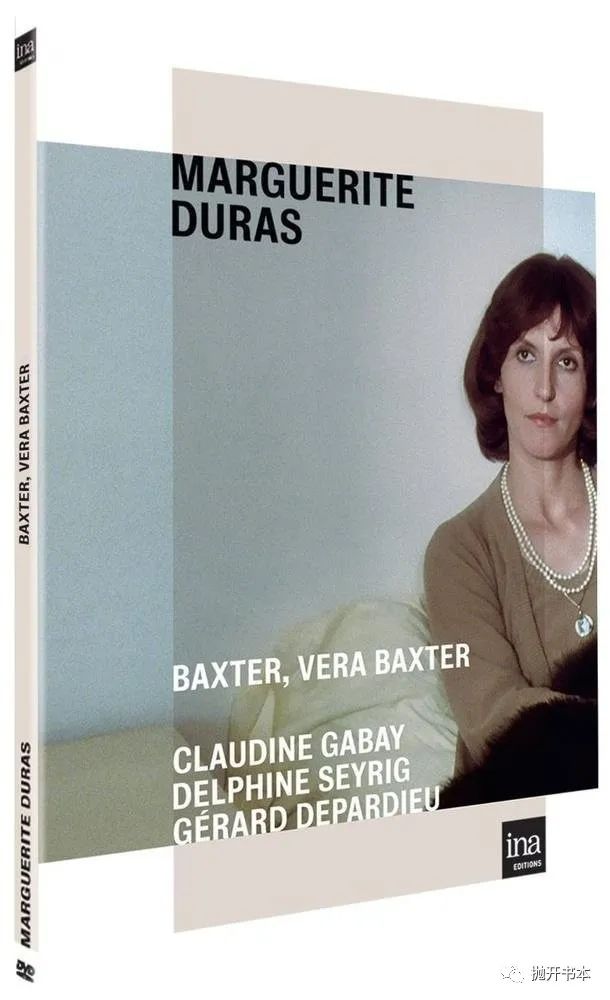

之后,我想大概是在70年代晚期或者80年代初,她重读了文本,然后把它改写成了另一个作品《维拉·巴克斯特》(Baxter,Vera Baxter),并拍成了电影。不巧那是我最不喜欢的一部她的作品,我也是这么跟她说的。

每次我提起这部《苏珊娜·安德勒》她都不愿意听。最后她说:“好吧你拿去吧,如果这部东西对你来说那么重要。我自己不再拍电影了,你拍电影又从来没用过我的东西,所以你既然想要用这部作品,那就拿去吧。我自己的文本没有说服我,你对它有强烈的兴趣,说不定你可以用电影来说服我。”

S:但是时间过去了很久,杜拉斯已经去世了。

B:我们最后一次谈及这部作品是在她去世前不久。在那之后,的确,我拍了很多其他电影,有点对这部作品失去了头绪。

S:但是你一直记得它。你跟杜拉斯有做拍摄这部作品的约定吗?

B:她的确让我承诺要去做这件事,虽然那其中有玩笑的成分。

那是一种我们很喜欢的游戏,我们喜欢许下诺言,无论守诺或者食言,都很有趣。拍摄这部电影是那很多“承诺”之一。

但我不知道的是,她其实跟不少朋友说过这个承诺。大概一两年之前,这些我们共同的朋友之一,哲罗姆·贝儒(Jerome Beaujour)提醒了我这件事。当时有一个后来没有能推进的项目是涉及另一个杜拉斯文本的,所以哲罗姆在那时提醒了我这个玛格丽特曾告诉过他的承诺。我就想,现在做吧,然后马上我就想到了夏洛特。

玛格丽特与贝诺阿·雅各在《印度之歌》片场

S:你是拍摄《印度之歌》(India Song)和其他一些电影时杜拉斯的助理导演。

B:我开始拍电影很早,大概在26、27岁的时候。在那之前,在18岁到25岁的时候,我是助理导演,受雇于很多不同的电影人。

在70年代初的时候我成为了玛格丽特·杜拉斯的助理导演,她那时大概每年拍一部电影。

很吸引我的是,她那时不再从写作出发,而是先拍摄电影,再基于电影出版书籍。我为她做助理导演的第一部电影是《娜塔莉·格朗热》(Nathalie Granger)……

S:一部很重要的电影。

B:在那之后,我和她共事了两年多一点,那段时间里我在她身边,和她一起不停地准备和拍摄一部又一部电影。我们住得很近,每天都会见面。

玛格丽特在《娜塔莉·格朗热》片场

S:你对她的创作方式还有什么印象?

B:她教了我很多关于自由的东西。

她的个人特质让她可以不受困于各种电影定式,无论这些定式是出于艺术还是经济原因。我不是唯一因此受益的人。她的摄影师是布鲁诺·鲁坦(Bruno Nuytten),他也有相似的体会。

不是说我们任意而为,而是说我们充分利用了在玛格丽特的精确性保障之下的自由,避免了那些通常会被强加的东西。

1980年,玛格丽特和贝诺阿·雅各

S:她也很为自己的电影而自豪,认可自己与很多大师同列。

B:她不喜欢电影,至少她是这么宣称的。

伴随着一种她特有的幽默感,她说她喜欢的是电影的制作,喜欢一些互相选择了的人在一起。

她电影的制作总是在一些确定的地点,用比一般情况略少的时间。虽然她自己从不会忘记自己在拍电影,但我们总会有一种大家是因为某种完全不同的原因才聚在一起的感觉。

那时候我们一年拍一到两次电影,时间很确定,我参与了《娜塔莉·格朗热》、《恒河之女》(Woman of the Ganges)、《印度之歌》,和另一部我忘记名字的电影。(编辑按:应是1976年的Son nom de Venise dans Calcutta désert,《她的威尼斯名字在荒凉的加尔各答》)

S:我们提到了“苏珊娜·安德勒”,“维拉·巴克斯特”、“娜塔莉·格朗热”,都是女性的名字,还有“奥蕾莉亚·斯坦纳”(Aurelia Steiner)、“劳尔·V·斯坦因”(Lol V. Stein),你怎么看她作品里持续存在的女性元素?

B:女性元素的位置,可以这么说的话,对玛格丽特来说是重要的,是决定性的。

这甚至都不是一个问题,而是她写作的一个事实,是她作品的基础事实和原则。那些角色是女性,她也是女性,她只从那个角度写作。然后他把这种被给予性,这种原则转化成某种非常特殊的东西。

她对待女性元素的特殊之处产生了一种当时看来非常丰富的精神分析文学。拉康曾写过的一篇关于劳尔·V·斯坦因的文章。

所以,对70年代初的、有时甚至是带着对抗情绪和公开敌意的女性主义运动者来说,她的作品是必读的。

但是,我想到,她常常被看做是一个众所周知的女性主义者,但其实,她厌恶女性主义者的理念。相比于那些运动和风潮,她内心真实存在的东西都是分裂、复杂和模糊的。

玛格丽特·杜拉斯

就像你说的,我能很强烈地意识到玛格丽特作品中这些拥有不同名字的女性角色的独特存在,我也试图在我自己的作品中呈现女性的独特性。

对于弗洛伊德的著名问题“女人是什么”,我没有试图去给出答案,而是试着去用我的方式理解。我想弗洛伊德也没有试图给出过答案。

S:所以拍电影是接近这个谜题的一种工具。

B:是的,部分是这样。就是说,如果你带着确信感、是一个真正的电影人,你一定是希望通过电影去接近某些其他的东西。

你不是去把这件事弄清楚,而是去辨认出这件事。你感觉到它,感知到它,然后利用电影工具去接近不可思议的它。

贝诺阿·雅各

S:谈谈这部电影吧。你是怎么把原作变成一部电影的?你有确定的信念吗?你做了重写或者删减吗?

B:我没有比对新版和旧作,但玛格丽特对这部作品的忽视导致了一些文本错误,包括舞台方向、角色名字的错误。这在玛格丽特的其他文本中是不常发生的。

我纠正了这些错误,并且还重读了好几遍,也删掉了一些不太长的段落和一定数量的对白。

除此之外,夏洛特那时候不在法国,我飞去美国和她一起又重读、修订了一些适合她的部分,我也添加了一些东西,但添加得不多。

主要的修改还是在于一些剧作上的呼吸节奏,是技术性的,为了在电影化的时候安排剪辑点。毕竟在电影里你不会用一个景别拍完全片。

S:电影的主要要素之一是时间和空间的统一性。你接受了单一的地点,同时也让故事发生在正午之前到傍晚这一段时间。

B:这个故事是接近情节剧(melodramatic)式的,你需要安排好故事的时间和空间。影片的时间和空间是很古典的,甚至是悲剧式的。

我跟玛格丽特提过这一点,她很惊讶于自己把一个情节剧式的东西变成了一出很莱辛(Racine)的戏,而不是像法兰西剧院(comedie francaise)常做的,把后者情节剧化。

S:让我们休息一下,然后欢迎夏洛特·甘斯布。

S:拍摄这部电影用了大概多长时间?

B:很快,非常快。我想这很令夏洛特和尼尔斯(Niels Schneide)惊讶。

夏洛特开始并不相信我们已经要完成了,我们拍摄最后一个镜头的时候,她看起来很震惊,我从来没有见她那样过。

电影的对白很有力,很长,把这么多对白的戏放在短时间内拍完,这就像是打了一个赌,和我20岁与玛格丽特、德帕迪约(Gérard Depardieu)、让娜·莫罗(Jeanne Moreau)一起工作时一样。那时我们用两周时间拍摄,这次我们用了八天。

G:是的,我们用了两天时间排练。

S:带着摄影机吗?

B:我们带着摄影机排练,摄影师会参与进来,看有什么需要调整的地方。

我总是先做详细计划,但这次我更像是一个作曲家。我写出电影的影像总谱,排练时根据对白再做确切的选择。

我去美国见夏洛特的时候,我做了一个拍摄计划,用停顿、剪辑、暂歇等方式来划分不同场景,这样她就对影片整体有了一个比较具体的观照,可以为她的表演做参考。

G:是的,那个计划会具体到镜头的使用。

S:所以你需要很了解台词。

G:那是我最焦虑的地方。我通常提前一个月开始准备台词。我记忆力很差,那个过程很困难,但那样我就可以在拍摄的时候不太考虑对白,集中精力在表演上。这次也是这么做的,但在这次拍摄的时候我非常着迷于对白,有段时间我可以说是和那些对白一起生活着。

B: 有件事她没有说,那就是在我把文本拿给夏洛特看的时候,我和她都不知道这些对白是否适合她。找到和夏洛特有化学反应的对白不是很容易的事情,她对对白有自己的要求。

但这一次,在我给她文本三天后,她打给我说她太喜欢这些对白,以至于她反而有些担忧。

这当然和我无关,但的确是有些东西产生了反应,事情并不总能是这样的。

一般来说,演员会在我给他们的东西里花些时间找到他们感兴趣的点。但这次,我觉得夏洛特是马上就知道了什么对她来说是有趣和有意义的。

G:是的,共鸣产生了。感觉像是某种内在的对话,是很亲密的东西。

我熟悉杜拉斯,也知道她和贝诺阿互相非常了解。要充分地体会他所预想的东西不容易。但他的确让我很放松。他相信我的时候,我就没什么其他疑虑了。

然后一切就都和对白有关了。当我很熟悉对白的每一个停顿之后,它就变成了一种我非常熟悉的音律,非常私密。之后我就完全没有害怕,甚至对其中的静默也不会了。一切都变得明确。

B:当然,我也不是随意地选择夏洛特的。做出这个选择用了很长时间。大概十到十五年前我考虑过这部电影的舞台化,那时我就想到了夏洛特。

但是,基于对玛格丽特的了解,我觉得她要是选择夏洛特来合作,我想她在听到台词被念出的时候会抓狂的。

S:我有一个想法,我觉得这个角色是恰好在对的时间找到了你。原谅我说得这么天真。你是在电影中出生的,我们看着你长大,你就像是女性版的安托内·达内(Antoine Doinel)。

从最初,我记得是1984年的《情歌》(Love Songs,Paroles et Musique,又译《对话与音乐》),然后是《不害臊的姑娘》(An Impudent Girl),我们看着你在电影中长大。

《不害臊的姑娘》剧照

现在,你有一个非常可见的转变。因为这部电影,因为贝诺阿的镜头和杜拉斯的对白,现在你是一个女人了,这部电影把你塑造成了一个成熟的女人。之前我们没有在你身上看到过这种特质。

G:我理解你的意思。

S:你不会反感我的想法?

G:不会(笑)。

S:这很重要。我喜欢这部电影的地方之一是,在影片开头,真的房产经纪人打开窗户,阳光照亮了你的脸,那是个特写。那个镜头塑造了你的某些东西,夏洛特·甘斯布,那完全是奇迹般的。只有电影可以做到那样。

G:我想我从来没有被一次拍摄那么长时间。我看这部电影的时候,这对我也是个挑战,让自己在视线内停留这么久。但的确有什么东西不一样了,是的。

G:你对她的这个镜头怎么想,当那道光照进来的时候?那就像是某种揭示。

B: 不,不是揭示。你只能揭示已经存在在那里的东西。我会称之为那是一次幻现(Apparition)。

我在《三心两意》(three hearts)中拍摄她的时候,每次她出现在镜头里,她都立即会完全地接管这个镜头。这在电影里是非常棒的。无论她对此是不是有意识。

《三心两意》剧照

S:你知道这一点,但你仍然需要为此做准备。

B:当然,我会尽力做好这种幻现。我知道这总是会发生的,但我需要最大程度地展现这一点。

从我的角度来说,这部影片中的那个场景是通过光来发生的。她已经在半黑暗中说了几分钟的话,然后窗户被打开了,她就呈现出了那样的状态。

这不是什么太空科技,但这是电影吸引我的地方。

S:我们之前聊起过杜拉斯的女性角色,苏珊娜·安德勒是其中之一。很多女性的名字被用在她作品的标题里。你有特别意识到这些其他角色的存在吗?这有帮助到你进入角色吗?

G:我没有从其他角色中寻找灵感,我完全沉浸在这个故事里。我不知道什么会发生在这个角色身上,她有可能自杀,或者有其他的结局,她对我来说是开放的。

我们用了一种非常不寻常的方式来拍摄这部电影。影片的所有主创,我们都一直待在那个房子里,没有离开过。那就像是一个泡泡(bubble),我们好像在时间之外。这是很奇妙的拍摄体验。

B:那就是“杜拉斯式”的。那是她拍电影的方式。

她在很多地方都有房子,特鲁维尔(Trouville)、巴黎外……我们和德帕迪约、让娜·莫罗会在那些房子里住两或三周,一起拍摄那些电影,她会准备食物。德帕迪约会收集玻璃瓶。我们喝很多酒,他会把酒瓶收集起来换钱,拍摄完成后他用那些钱玩牌。

玛格丽特对事件本身比对事件的原因更感兴趣。如果要她解释我们为什么会在那里,她会很痛苦,我们就只是在那里。

S:夏洛特,你觉得这样会给这部电影一种非常特定的力量吗?

G:会的。另外,我住在顶层,那时我有一只猫。那是适合于角色的,一只珍稀的纯种猫。我可以在那里眺望海岸,感觉很奇妙。我总是第一个回房间“睡觉”的。

那是一段奇妙的生活,我被从世界上切割出来了,但我又在这个房子里有我自己的世界。我保持着我自己的神秘感。

B:那也成了电影的一部分。

工作不仅仅是在拍摄的时候,还包括你怎么安置你的女主角。她会是独自一人,但同时又在伸手可及的地方。

她在拍摄期间的生活和她的精神工作之间产生的回响,就是导演工作开始的地方。如果你做不到这一点,就什么都做不到。

G:但是你不是每次都能做到这样吧。

B:当然可以。虽然每次的具体情形会不一样,都是独特的,但电影的准备工作就是这么进行的。这关乎于你怎么把特定的知识应用到特定的人身上。这些对我都很重要。

S:之前,你说起过对白的音乐性,你有主动对台词做出音乐性的调整吗?

G:那些对白的语词和沉默都很丰富。这给我一种在文本间游走的自由。其中有一种韵律,我想是玛格丽特想要的,但这些韵律又感觉完全是属于我的。

B:其实无论玛格丽特还是夏洛特都没有意识到她们的发音和言说中的固有尺度。

玛格丽特有她自己的音乐性,她不知道这一点。在日常生活中她并不是那样说话的。

我很快发现了夏洛特的音乐性,她自己的音乐性,也是很少见的。坦白说,我不知道法国有其他女演员有这样的特质。也许德纳芙(Catherine Deneuve)有,她有一种语言的韵律,那也是很个人特质的,她生活中也有那样的韵律。

但是没有人有夏洛特这么丰富的韵律,而且夏洛特的音乐很契合于杜拉斯的音乐性的调性,非常契合,程度令人惊讶。

S:我也对你的旋律性印象很深。那是一种动感和忧郁的混合,两者统一在一个姿态中,很契合角色。

B:那就是夏洛特,那是“夏洛特·甘斯布公式”。她带着那种动感持续地朝向或不朝向别人提供给她的东西,同时,伴随着的忧郁好像是已经完成的东西。

S:两个男人居然试图去定义你(笑)。不过的确是这样,很神奇。

G:我把这看作是内涵于角色的,这是角色的一部分。

S:我们应该谈谈电影的主题了。是关于幸福的,是吗?电影提出的问题是,苏珊娜·安德勒的幸福与否,是吗?

B:是不幸的幸福。事情发生的方式更像是不幸的存在方式。然后是通过一个男性、一个爱人,或通过爱,去治愈不幸。在结尾她说:“这太困难了”。

原标题:《八天拍摄,戛纳影后呈现这部杜拉斯旧作》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司